今回紹介するGHQ焚書は、昭和十八年に大文館書店から刊行された、佐藤定勝著『世界石油史物語』という本である。著者の佐藤定勝についてはネットの情報はほとんどなくどのような経歴の人物であるかはよくわからないのだが、著者が戦前に著した本で『太平洋 : 島の解剖』『傷痍軍人更生感話』があり、著者が編集を手掛けた本として『最新満洲帝国大観』『最新ロシア大観』という本がある。(太字はGHQ焚書)

佐藤が編集した二冊の本は、昭和五年から十年にかけて誠文堂新光社が予約者に向けて『世界地理風俗大系』を刊行したところ、満州とロシアに関する分冊については分売を希望する読者が多かったため、昭和十二年に同社から改訂版として発行した経緯にある本のようだが、『世界地理風俗大系』の分冊として当初出版された本の編者には、佐藤ではなく同社の重役であった仲摩照久の名前が出ている。そのことから、佐藤定勝は、当時から世界の地理や歴史、風俗などに詳しいことで名の通った研究者であったか、誠文堂新光社の重鎮であったことが推定できる。

第一次世界大戦当時における石油問題

一九五〇年代に中東やアフリカに於いて相次いで大油田が発見され、それまでエネルギーの主役であった石炭から石油に世界的にシフトしていくこととなるのだが、欧米の主要国が激しく油田開発権をめぐって激しい争奪戦をはじめたのはもっと早い時期のことで、第一次大戦前からのようである。本書の冒頭には、第一次大戦でフランスやドイツの石油調達がかなり不足していたことが以下のように記されている。

一九一八年三月、即ち第一次世界大戦の末近く、フランス大統領クレマンソーが、アメリカ大統領ウィルソンに対し、次のような石油の供給を哀願した外交文書の一節がある。

『精製石油の供給における失敗は、われわれの軍隊を無力化し、連合国に不利な講和を招来するかも知れない。フランス軍隊に対する石油の最小限貯蓄高は四万四千トンを下ってはならない。一ヶ月の消費高は三万トンであるにもかかわらず、今や二万八千トンに減少している…』

アメリカ合衆国という世界最大の石油産出国を味方にし、かつその間の海上を支配していた連合国の側ですら、このような石油不足を告げて、悲鳴をあげていたのである。いわんや世界各国にほとんど包囲されていた当時のドイツにとって、文字通り「石油の一滴は血の一滴」よりはるかに尊いものであったに違いない。ルーデンドルフの回想録の一節にも

『オーストリアは十分の石油を供給することが出来なかったので、ルーマニアの石油は絶対に必要なものであった。しかし、ルーマニアの獲得を以てしても、依然として石油は死活の問題であった。』

とあり、遂には航空隊の活動にさえ不如意となった。これに対し、ヴェルダンの防備は間断なく行われ、軍需品のトラック輸送で全うされた。このようにして五年に及んだ大戦の最後も、石油の豊富な連合国側の勝利に帰した。これが第一次世界大戦における歴史の示すところである。

佐藤定勝著『世界石油史物語』大文館書店 昭和18年刊 p.3~4

当時における世界最大の石油産出国はアメリカであったのだが、まだ中東の油田が発見される前でもあり、同国の石油産出シェアは驚くほど高い数字であった。

元来、石油はアメリカ式の資源である。今でも世界全体の六割以上はこの一国から産出し、六十年前には、世界の石油は殆んど全部がこのアメリカ合衆国から供給されたのである。石炭を動力とするイギリス式の文明が、石油を主とするアメリカ式の文明に変転したのも、主としてその産出の賜(たまもの)であり、この文明の続く限り、世界におけるこの一国の発言権は決して少なくないであろう。

しかしながら、石油に対するアメリカの独占権はあまり長くは続かなかった。即ちその後、ソ連邦のコーカサス地方、ルーマニア及びギリシア等に石油が発見され、続いてペルシャ、メソポタミア、東インド、南米各地の石油が知られるようになって、イギリス、フランス、ドイツ等ヨーロッパ諸国のそれらに対する争奪戦はまことに目覚ましいものがあり、その中でも東ヨーロッパに対するドイツの覇権は、西アジアおよび東インドに対するイギリスの覇権と並んで、アメリカ合衆国とともに世界を三分せんとしたのが、第一次大戦前の趨勢であった。

しかるに、大戦の結果としてドイツの主宰するヨーロッパの石油連合は瓦解し、連合国側の統制機関であった連合国石油委員会も解散されてしまい、スタンダード系のアメリカ石油と、ロイヤル・ダッチ・シェルおよびアングロ・ペルシャ系のイギリス石油との世界にまたがる争覇戦が、新たな勢力となって開始されたのである。石油利権の争奪の犠牲に、幾度となく革命の惨事をさえ繰り返したメキシコにおいて、ロイヤル・ダッチがメキシカン・イーグルを併せたのを手始めに、同社は次第にトリニダットやヴェネズエラに対しても魔手を伸ばし、アングロ・ペルシャは遠くアルゼンチンにまで進出した。一方ソ連邦やルーマニアの油田にもロイヤル・ダッチの利権は広がり、カリフォルニアやテキサス等アメリカ油田の一角にさえ及んだ。元来ロイヤル・ダッチ会社は東インド経由の開発に始まったオランダの会社で、かつてはドイツの資本とも関連があったのだが、シェルと連合するようになってイギリスの手に帰し、現在はイギリス石油の代表会社である。

これに対してアメリカのスタンダード会社は、アメリカ本国の油田の大部と南米油田の一部を擁して、断然世界の石油を牛耳っているのであるが、イラク油田の争奪によりイギリスも侮りがたい勢力を持つに至った。

同上書 p.5~7

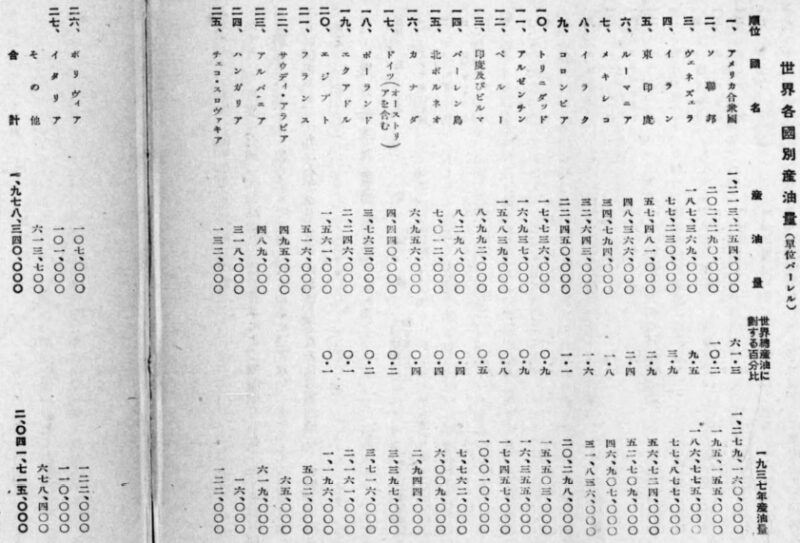

同上書に、一九三八年(昭和十五年)における国別産油量の表が掲載されている。下の画像がその数字である。

この表を見て明らかなように、アメリカ本国だけで世界産出量の六割以上、次いでソ連(ロシア)が約一割で、この二国で七割以上を占めていた。さらに重要なことは、第一次世界大戦を戦った欧州の主要国であるドイツ、イタリア、イギリス、フランスの四ヶ国は国内で石油を産出する量がわずかしかなく、海外からの輸入に頼るしかなかった。一方石油を産出する多くの国は産業の発達が遅れていて石油の需要が乏しかった。当然のことながら先進国の間で油田の開発権の奪い合いが各地で起こった。

第一次世界大戦前後の油田開発権争奪戦

イギリスは属領であったインド、ボルネオ、トリニダット、カナダ等で世界の産出量の五%の石油を産出していたのだが、その他の国の石油利権をも強引な手法で獲得していったようだ。

イギリスとイランとの貿易業で莫大な利益を得たダーシーという人物が、当時のペルシャ国に多額の寄付を行い、そのお礼として同国の国王から六十六年間の鉱業開発権を与えられたのだが、彼は鉱山業に全く興味がなかったので、一九〇一年にペルシャの西南で油田が発見された頃には、これをそのままパーマ石油の子会社に譲渡したという。ところが彼がペルシャの鉱業開発権を持っていることがイギリス諜報機関の知るところとなり、彼がカナダへ旅行した際に出会った宣教師に騙されて、その権利をイギリスに奪われてしまうこととなる。

…最後に大西洋上で神に侍づく極めて敬虔な宣教師に動かされて、右の権利を神の事業に献げるに至った。しかるにかみならぬダーシー翁、この敬虔な宣教師こそイギリス諜報部きっての豪者ローゼンブルグの仮面であったとは、どうして知ることが出来たろう。神の姿で現れた者こそ悪魔の使いであったのである。

かくて一九〇九年ダーシー翁の獲得した鉱業権も、彼の油田を譲り受けたパーマ会社も、たちまち覆面の一商会アングロ・ペルシアの金力の前に強奪されてしまった。この覆面の蔭の者こそイギリス海軍省であったことは、第一次世界大戦勃発の一九一四年、海相チャーチルの議会報告で始めて明らかになったのである。

同上書 p.24~25

第一次世界大戦が終わると石油の重要性は増していくばかりで、欧米主要国間で石油資源の争奪戦がさらに激しさを増していった。

世は石炭の文明から石油の文明に移り変わって、軍事に産業に、その重大性はますます増していった。あたかもその時、メソポタミアの伝統の霊火が石油の流れであることを知ったのである。それがためにまずアメリカはシンクレーアをペルシャの都テヘランに特派し、アメリカ領事インブリとともにその宮廷に魔手を伸ばし始めた。そしてジョルジャ人コーチタリアに一旦許可した油田開発権を横取りせんとし、ほとんどそれが成功を収めんとした時、領事は街頭の凶弾に倒れた。下手人は一ペルシャ人であったが、蔭の黒幕は言わずもがなイギリス当局者である。もしそのことが成功すれば、アングロ・ペルシア石油の独占権は失うことになるからである。

一方、ペルシャの西に続いた今のイラク一帯は当時トルコ領で、ドイツは早くもこれと結んでバグダッド鉄道を計画し、それと同時に油田の調査をも始めていた。ここに独英の争奪戦が起こった。またアメリカ合衆国は当時のアブダル・ハミッド国王への借款を餌に軍艦まで派遣して、イラク北部のモスール油田(キルクック油田)を獲得せんと試みた。しかし長鞭馬腹に及ばず、トルコと結んだドイツ陸軍、ペルシャ湾に根を下したイギリス海軍等が、アメリカのドルよりははるかに勢力があった。そこでモスール油田の経営を主とするトルコ石油商会は、同国国立銀行が半額、ドイツが四分の一、イギリスが四分の一の共同出資によって石油会社が設立された。石油の前にはイギリスがドイツと手を組んでアメリカに当たる世の中であったし、しかもそれが、いよいよ独英争覇の運命が近づいていた第一次大戦前の姿であった。

一九一四年、サラエボの銃声一発*は近東の全てを動揺してしまった。トルコ石油商会のトルコ側利権は開戦当日、早くも当時トルコに属していたアルメニア人グルペンキャンによって全部買収されてしまった。この覆面の石油成金の背後にはもちろんイギリス政府があった。

*サラエボの銃声一発:第一次世界大戦勃発のきっかけとなったオーストリア帝位継承者暗殺事件やがてトルコはドイツ側に立った。モスール油田はドイツにとっては盟邦トルコのものであり、イギリスにとっては四分の三が自国資本であり、残りの四分の一は敵の資本である。この争奪にイギリスはメソポタミア遠征軍を派遣したが、戦いは幾度か利を失った。この苦境を脱せんがために一九一六年モスール油田をフランスに譲って、その援軍を求めた頃には油田はトルコ軍に押さえられていた。実なき空名で他を釣るのはイギリス外交の伝統である。

一方、有名なアラビア駐在イギリス特務機関長フローレンス大佐は、イギリスきっての女スパイである。ロシアン・ベルと手を握って、アラビアの酋長達を籠絡し、これをバグダッドに招集した上、戦後の独立を保障すると称してヘジャース王子フェイザールを迎え、アラビア全土の国王に推し、そしてトルコに銃を向けさせた。またアルメニア人グルペンキャンがイギリス政府の仮面となって、トルコ石油を壟断したのもアルメニア独立の保証を信じたからである。もっとも彼らは一時独立の仮名を得た。その接壤の地コーカサス東部もアゼルバイジャン共和国の名を以て、一九一八年には独立した。しかし、それらはいずれもイギリスのご都合主義で勝手に発行された不払手形に過ぎなかった。

それのみならず、翌一九一九年第一次大戦の直後にはペルシャ全土がインド総督サー・カーゾンの支配に帰し、イラク地方は国際連盟委任統治の美名のもとに、そっくりイギリスに握られてしまった。またシリアもバレスタインも、それからイエメンもアラビアから分離されてしまった。フェイザール王(当時のイラク王の父)のアラビア統一の夢は破れて、王は僅かにシリアの一角に封ぜられてしまった。ただフランス政府がイラク石油会社の四分の一、即ち旧トルコ石油のドイツ利権を分与されたことが、せめてもの成功ぐらいである。

その後ペルシャにはリザ・カンが起って、一九二一年首府テヘランを占領し、トルコにはケマル・パシャが蹶起し、アメリカ財閥ロックフェラーの一団と結んでモスール油田の封鎖を試み、ギリシャを助けるイギリスと、トルコを助けるアメリカ、フランスの対抗が激化した。この間幾度かイギリスの覊絆を脱せんがために、米伊仏側に石油利権の一部を渡して横死したフェイザール王、ドイツおよびアメリカと結んで非業の死を遂げたカジ王など、イギリスの魔手に翻弄されたイラク王の運命こそは哀れである。ただペルシャが後のイラン王リザ・カンの下に、ソ連邦の密使アインホルンの智嚢と、アルメニア独立の約束蹂躙を胸に含んで、英米を恨むグルベンキャンの財力と結び、一時なりともアングロ・ペルシャ石油のイギリス側の利権を奪い、イラン石油を国民の手に収めたのは一大快挙と言わねばならない。これに対してイギリス側は財政、軍事方面で極度の圧迫を加えたことは言うまでもなく、畢竟弱者は強者の敵とはなり得なかった。

同上書 p.25~29

学生時代に世界史で第一次世界大戦を学んだ際、なぜ戦線が中東地域に拡大していったのか不思議に思ったのだが、世界の主要国が石油開発の利権奪取を狙って動いていたことを知るべきである。歴史の概説書などでこの時代の世界の動きが理解しづらいのは、「石油」の争いについてほとんど何も記述されていないからである。イギリスは石油利権を手に入れるためにターゲットにした国や人物に様々な工作を仕掛けたり、いろんな国に空約束を与えて参戦させたりしたのだがこのような史実こそ、国民に広く知られるべきだと思う。中東における様々な民族対立は、この時期における主要国間の石油利権の奪い合いに端を発していることが多いのである。

石油に関するGHQ焚書

GHQ焚書リストの中から本のタイトルに「石油」を含む書籍が13点存在する。

下記のリストで「分類」欄の

・「〇」は、「国立国会図書館デジタルコレクション」でネットで一般公開されている本でログインの不要なもの。

・「△」は「個人向けデジタル化資料送信サービス」の手続きをして、ログインすることによってネットで読める本。

・「×」はデジタル化されているが、国立国会図書館に行かないと読めない本。

・空欄は国立国会図書館に蔵書がないか、デジタル化未済であることを意味している。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 | 備考 |

| 世界石油史物語 | 佐藤定勝 | 大文館書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1060425 | 昭和18 | |

| 石油 | 中根良介 | 輝文館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1060420 | 昭和19 | |

| 石油、近代戦、内燃機関 | 中根良介 | 海と空社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1909438 | 昭和17 | |

| 石油戦線 | 宇井丑之助 | 鶴書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1910658 | 昭和19 | |

| 石油争奪世界戦 | 原 圭二 | 六人社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1217772 | 昭和16 | 2021年経営科学出版で復刊 |

| 石油争奪戦 | 近藤一郎 | 朝日新聞社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1265587 | 昭和16 | |

| 石油読本 | 宇井丑之助 | 千倉書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1060430 | 昭和16 | |

| 戦争、石油 | 神原 泰 | 東晃社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1265604 | 昭和16 | |

| 戦ふ石油: 石油の描く世界地図 | 神戸政弥 | 新興亜社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1060417 | 昭和18 | |

| 通俗商品学 石炭、石油、代用燃料 | 大阪毎日新聞社 編 | 大阪毎日新聞社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1271487 | 昭和13 | 戦時経済早わかり. 第3輯 |

| 南方石油経済 | 宇井丑之助 | 千倉書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1877934 | 昭和17 | |

| 蘭印の石油資源 | 神原 泰 | 朝日新聞社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1060413 | 昭和17 | 朝日時局新輯 19 |

| 蘭領印度石油事情に就て | 山田不二 | 山田不二 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1054731 | 昭和15 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント