骨抜きされた木戸孝允の「版籍奉還論」

教科書などでは明治維新がスムーズに行われたかのように描かれているのだが、幕府が倒れて政権が朝廷に戻ったといっても当初において朝廷は軍隊を持っておらず、戊辰戦争の征東軍は勤王諸藩から兵を借りて、藩の軍費は富豪の商人から借り入れて工面していたのである。またそれぞれの藩は、各藩主が年貢を集めて行政権を行使していて、明治政府が使える資金は乏しかった。

したがって、もしどこかの藩が明治政府に反旗を翻した場合に、財源が乏しくかつ軍を持たない新政府が単独で紛争を鎮圧することは不可能であり、内乱が続けば外国勢力が介入して国家の主権が危うくなることも考えられた。いずれにせよ、この体制のままでは朝廷によるわが国の統治が長く続かないことは明らかであったのだ。

わが国が近代国家に生まれ変わるためには、各藩を廃して郡県制にし、兵力財力を朝廷がコントロールできるようにして、朝廷の力を直接に日本全国に及ぼすようにすることが必要であるのだが、そのためには諸藩の制度を撤廃し、各藩主が行使していた権限の大半を中央政府に集中させなければならない。そのことは当然のことながら、各藩の藩主や武士たちにとっては死活問題となることは言うまでもない。

木戸孝允は「版籍奉還」の必要性について早い段階から問題認識を持ち、明治元年(1868年)二月に三條實美、岩倉具視に献策したのだが、他藩の協力を得ながら東北で戊辰戦争を戦っている最中に、朝廷内でこのような危険な議論はできないと、不問に付されてしまったという。

その後五月に木戸は山口に向かい、藩主・毛利敬親に面謁して、長州藩が率先して版籍奉還をすべきであることを説いている。藩主は木戸の建言に理解を示したが、「戦後の今は、藩士の人気が荒立っているから、迂闊にこの説を流布すると大変なことになる。万事はお前が京都に帰って後、徐(おもむろ)に謀るが良い」と述べたという(久米正雄『伊藤博文伝』改造社 昭和6年刊 p.184~185)。当時の長州藩では、維新の行賞があって当然と考える者が大多数であり、藩地を奉還させられることになるとは夢想すらしていない状況であったのである。

次に木戸は薩摩藩を巻き込んで共同で「版籍奉還」を行うことを画策し、大久保利通に相談を持ち掛けたのだが、当時薩摩藩の最高権力者であった島津久光は、現状の封建制度を変える考えを持っていなかった。しかしながら、その後の大久保利通や吉井幸輔らの尽力により薩摩藩の藩論が次第に「版籍奉還」に向かうこととなり、木戸も奔走して薩長土肥の四藩が率先して奉還することで話がまとまり、明治二年(1869年)一月二十三日に四藩藩主連名により朝廷に版籍奉還を願い出た。この文書の原本は国立公文書館の『公文書に見る日本のあゆみ』にネット公開されている。

この上表文は木戸孝允が書いたと言われているが、全文のテキストは『維新史 第五巻』で確認する事が出来る。版籍奉還に抵抗した藩がいくつかあったようだが、同年六月七日に明治政府は「四藩主を始め、各藩主の版籍返上の請いが裁可され、未だ返上を請わない藩主達には、返上を命令して、そのまま彼らを藩知事とした。(『伊藤博文伝』P.197)」とある。

ところが明治政府は、土地兵馬の実権は従来通り旧藩主に残すこととしたため、伊藤俊輔(後の伊藤博文)は、「これでは国家の統一も中央政府の実力も期待できない」と相当不満であったという。

木戸も大久保らも、日本を統一国家にするためには、封建制度の上に立つ藩と藩知事とを廃して、朝廷直轄の郡県制度にしなければならないことはわかっていたのだが、それを強引に実行すれば地方の不平が高まることは確実であり、軍も資金も持たない明治新政府が強行できるものではなかったのである。とは言いながら五月に最後の旧幕府軍との戦い(五稜郭の戦い)が終結しており、これから各藩で多くの兵士が不要になることは確実であったのである。

幕末維新で戦果を挙げながら、版籍奉還後に藩からも政府からも厄介者扱いされた奇兵隊

以前このブログで紹介させて頂いたが、幕末から明治期にかけての新聞記事を渉猟して編纂された『新聞集成明治編年史』という15巻のシリーズ本がある。その第一巻の明治三年(1870年)の項に、長州奇兵隊が蜂起した記事(二月十二日付『中外日報』)が出ている。そこには、次のように記されている。

長防動乱の始末いまだ詳ならずと雖も、その大略は奇兵隊なるものおよそ二千人ばかり、国内口々の要所に関門を設け、折節百姓一揆を催せしに、是にも米銭を与えてその仲間へ引き込み、又は仏法制禁の御布告あるべきなどの流言を以て僧徒を引き入れ、人数追々相増し、糧米も余程取り入れたるよし、大坂表の書状に見えたり。

『新聞集成明治編年史 第一巻』p.326 明治三年二月十二日付『中外日報』

この重要な事件が通史などでは触れられることは殆んどないといっていいのだが、騒動に関与した奇兵隊などのメンバーが百人以上斬首された大事件であり、教科書に載せてしかるべきだと思う。今回は、奇兵隊のメンバーがどういう経緯で蜂起したのかについて考えてみることと致したい。

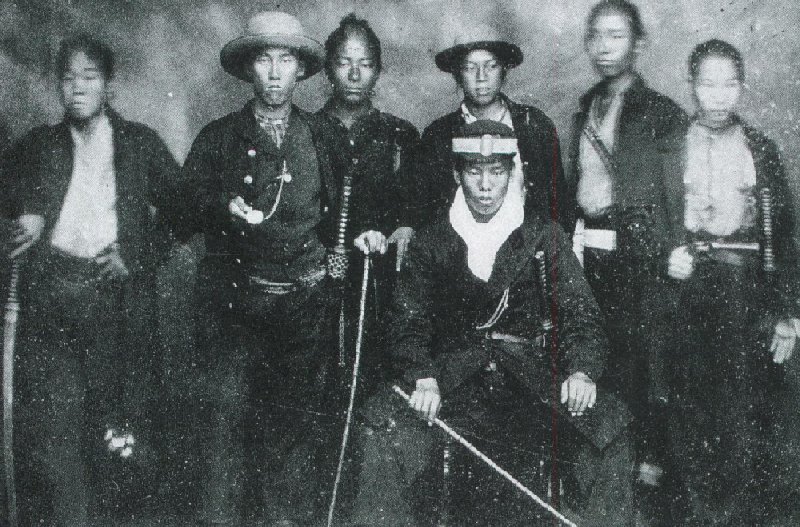

奇兵隊は、言うまでもなく文久三年(1863年)に高杉晋作によって創設された長州藩最初の民兵隊で、のちに日本陸軍を創始した大村益次郎の指導により西洋式の兵法を吸収し、慶応二年(1866年)第二次長州征伐の豊前口の戦いでは主力軍として活躍し小倉城を占領した。また慶応四年(1868年)の戊辰戦争では鳥羽伏見の戦いのあと北越戦争で会津軍と奮戦したが、会津軍も最新の兵器を保有していたために奇兵隊にも多くの犠牲者が出た。平尾道雄 著『奇兵隊史録』(GHQ焚書)には次のように記されている。

…長岡藩兵が河井継之助の統率のもとに会津の陣営に加わって官軍に抵抗するに及んで、長岡城の争奪戦を中心に戦局は次第に困難を加え、仁和寺宮を越後口総督に迎えたてまつり、参謀には壬生基修と西園寺公望が就任。官軍の増援部隊も続々派遣された。

北越方面の戦闘は四月から八月にかけて殆ど半歳に及び、奇兵隊の参戦したものだけでも、会津若松城下への遊撃を加える五十回を超すだろう。その損害も戦死四十人、戦傷死二十八人、負傷百十二人、合計百八十人に達する。

平尾道雄 著『奇兵隊史録』河出書房 昭和19年刊 p.339

十一月に会津が降伏し、奇兵隊は役目を終えて京都で凱旋したのち下関に戻っている。その後、翌明治二年(1869年)の一月に、前述した通り薩長土肥の四藩主連名による版籍奉還の奏請があり、三月には奇兵隊の軍監・山縣狂介(後の山縣有朋)がロシア、フランスの視察に行くことを命じられ、四月から白井小助がその後任として軍監となった。

奇兵隊の定数は四百名であったが、旧幕府軍との戦いで多くの犠牲者が出ていたので百名ほどの増員がなされたのち、当時長州藩が占領していた旧小倉藩企救(きく)郡の警衛を命じられている。ところが、八月になって問題が起こる。

豊前企救郡と石見の一部は長州藩の占領地となっていたが、朝廷は八月二日企救郡と日田県に、石見の占領地を大森県に移管せよとの命を発せられたのである。既に版籍奉還も行われた当時のこととて、長州藩でもその占領地を私有する意思は毛頭ないけれども、企救の奇兵隊、石見の振武隊*はそれぞれ駐屯地の収入を給養の資に当てているので、戦後の疲労で財政不如意。奇兵、振武の両隊を帰藩せしめたのでは到底これを維持することができない。

同上書 p.353

*振武隊:長州藩には奇兵隊が結成されたあと、遊撃隊、膺懲隊など「長州藩諸隊」とも総称される部隊がいくつか結成され、振武隊もその一つであった。

長州藩は九月に、占領地を大森県に移管すると同時に振武隊も大森県に付属させるか、この地を従来通り長州藩の管轄としてほしい。それが出来ないなら、奇兵隊は日田県に移すことを希望する旨陳情した。ところが朝廷は、「奇兵、振武両隊とも東京常備兵に仰付けられる筈」との理由で拒否し、当面両隊の給養費は大蔵省から支出するとの回答があった。

これまで命がけで新政府のために戦い、大きな戦果を挙げて来たにも関わらず隊員には何の恩賞もないばかりか、藩からも新政府からも厄介者扱いにされていることに隊員が不満を持ったことは当然であろう。

長州藩毛利敬親公はこの機会に隠退を請願、六月四日世子廣封(後の光徳)が襲封を許可せられ、ついで山口藩知事を拝命していたが、十月になって藩の常備兵二千人を朝廷に献じたい旨を請願した。二千人のうち千人を朝廷の親兵に当て、千人は藩内に駐屯、時々それを交代したいというので、朝廷の紀綱振張、基本確立を念願する趣旨である。

朝廷では山口藩知事の請願を嘉納せられ、とりあえずそのうち千五百人を東京常備兵として徴召、残る五百人は都合もあるので当面藩内に留めよという指令だった。この指令に従って、山口藩では兵制改革に着手、常備兵四個大隊の新編を目指して兵員の整理を実行…した。

同上書 p.354~355

この兵制改革で、奇兵隊ほか長州藩諸隊の一万以上のメンバーが常備軍から漏れたことになるのだが、このことから彼らの怒りは次第に大きくなり、次第に不穏な情勢となっていった。

謀反人扱いされて終に奇兵隊の怒りが爆発した

メンバーの多くは農家の出身者であったのだが、明治二年は前年の秋に引き続いて凶作であり、常備軍から漏れいずれ除名されるということになると、彼らにとっては死活問題であった。また藩庁や政府の対応にも問題があったと思われる。

不満の原因は、傷病者や老兵の救恤を意とせず、いたずらに除名するのを見るに忍びないというのと、伝統の尊攘主義にそむいて洋風兵式に編し、両刀さえ脱せしむるが気に喰わないのである。藩知事の諭告にも服せず、三日には諸隊の兵約二千人が山口を脱走して宮市に屯集。三田尻の脱兵と手を握って要所に砲塁を築き、斥候を放って事態は全く叛乱の形勢を帯びて来た。奇兵隊では三番小隊司令士であった三浦五郎が臨機の処置をとったので、不平派の磯野熊蔵が自決し、その一部は解散したけれども、他の諸隊の結束は容易に崩れないのである。

同上書 p.356~357

藩知事も三田尻に出張し諸隊の説得に動いたのだが、彼らの求めに応じて兵制改革の方針を変更するわけには行かなかった。

この形勢を聞いた在京の木戸孝允や井上馨らが相次いで帰藩し、諸隊の鎮静に動いたが、紛争を終息させることは出来なかった。その後、脱兵制圧のために萩駐在の干城隊一中隊が山口に呼び寄せられたことを機に、脱走諸隊の不満が爆発した。干城隊というのは、奇兵隊等とは異なり士族だけで編成されていたのだが、干城隊が派遣されたということは、藩も新政府も脱走メンバーを謀反人扱いとしたことを意味している。

諸隊は(明治三年)正月十一日急に吉田から山口に侵入して公館を包囲、兵威を示して旧長官の処分を訴えるに至った。二十四日には奇兵、振武、健武諸隊の脱兵六百人の一部は公館を囲み、一部は佐々並に出て、萩から山口に向かう干城隊の阻止を企てたので、木戸は吉富簡一と難を馬関に避け、常備軍や岩国徳山の兵を集めて諸隊討伐の軍を進め、各地にこれを撃破して二月十一日ようやく山口を恢復することが出来た。諸隊脱兵はなお逃竄して抵抗を試みたが、藩兵の追伐を受けて終に潰乱のやむなきに至ったのである。

奇兵隊はじめ諸隊の結末は悲劇的だった。山口落去の日捕縛されたもの三十五人、富永有隣、佐々木祥一郎、篠川多仲ら十三人はその巨魁として投獄され、各地に逃亡を試みて追捕せられる者相次ぎ、梟首、斬罪の刑に就いたものも少なくない。争乱重大の報東京に達するや、大納言徳大寺實則は宣撫使として二月二十八日三田尻に到着したが、その頃は殆んど鎮静に帰していたのである。追捕の手を脱して藩外に潜伏したものもあるが、そのうち豊後日田地方では付近の同志と結んで不穏の形勢を醸成した。十二月十四日陸軍少将四條隆謌(しじょうたかうた)が巡察師を拝命。伏見第一連隊の兵二中隊を出張させたが鎮撫の使命徹底せず、翌年二月四條少将は再び鎮撫のために出張。薩長土および熊本の四藩に出兵の命が下り、漸く平定された。大楽源太郎*が潜伏中久留米藩士に暗殺されたのも当時のことである。

同上書 p.359~360

*大楽源太郎:長州藩士。私塾敬神堂で多くの門人を育てた。明治二年の大村益次郎の暗殺の犯人が彼の門下生であったため首謀者の嫌疑を受け幽閉されたが、この奇兵隊脱退騒動を起こしたメンバーもまた多くが彼の門下生であったことから藩庁から出頭を求められ山口より脱走した。

この騒動でどれだけの犠牲者がでたのであろうか。Wikipediaにには、「一連の過程による人的被害は、脱隊軍の戦死60名・負傷73名、討伐軍の戦死20名・負傷64名であった。農商出身者1,300名は帰郷が許され、功労者と認められた600名には扶持米1人半が支給された。3月18日(新暦4月18日)の長島義輔ら25名をはじめ、5月6日(新暦6月4日)までに35名が処刑された。」と解説されているが、この数字については研究者によりかなり異なる。

例えば、波多放彩 著『長防残酷物語』山口民報社 昭和47年刊には次のように解説されている。

この脱隊兵騒動で、わかっているものだけでも、奇兵隊三十八人、鋭武隊四人、遊撃隊十八人、振武隊十二人、健武隊六人の合計実に百八人という大量が斬首され、切腹九人、永牢・牢舎三十五人、そのほか遠流(おんる)・謹慎を命ぜられた者約百人、その他にお叱りをうけたうえ、それぞれ郷里に帰されるという悲しい結末となった。

しかも、彼ら処刑を受けた者のうちには、百姓出身が圧倒的に多く、陪臣(家来)がこれに次ぐこと、脱退軍の鎮圧の親玉が、いつぞやの同じ仲間の木戸孝允であったことも皮肉である。

波多放彩 著『長防残酷物語』山口民報社 昭和47年刊 P.224

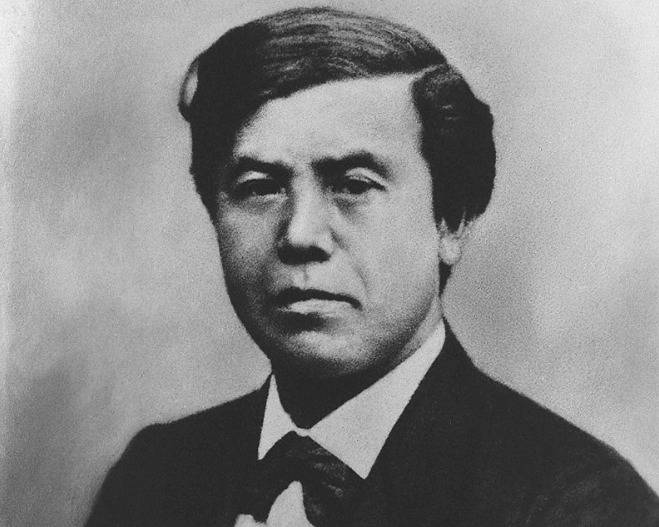

木戸孝允と前原一誠

木戸孝允は大久保利通、西郷隆盛とともに「維新の三傑」に数えられる一人ではあるが、少なくとも彼は、脱退騒動に関与したメンバーには冷たい男であったし、同郷の前原一誠に対しても冷たかった。前原は明治二年に新政府の参議となり兵部大輔となったが、奇兵隊脱退騒動に対する考え方が木戸と全く合わなかったという。来原慶助 著『不運なる革命児前原一誠』には、次のように解説されている。

明治三年その解隊の際に隊長大楽源太郎を始めとして、隊兵一同藩命を奉ぜずして暴動を企てたので、政府は藩知事毛利廣封に之が討平を命じ、同時に三府諸道の藩県にその逋逃するの緝捕するの布令を発した。当時旧藩主敬親公は深く之を憂い、側用人林満喜多なるものを東京に急派し、書を廣澤と前原とに賜い、之に託するに急帰鎮撫の任に当たらしむことを懇諭し、かつ鎮撫使西下などの大袈裟なる挙に出でざらしめむとした。然るに木戸等は前原の西下を抑制し、自ら電馳して長州に帰還し、井上馨、野村靖らと共に藩兵を指揮して之を鎮撫したのであるが、これまた前原と木戸との意思衝突を来たせる近因である。

来原慶助 著『不運なる革命児前原一誠』 平凡社 大正十五年刊 P.14~15

当時前原の意は奇兵隊の領袖大楽源太郎らに説き、之をして暴発せざらしめむと欲したのであったが、木戸は委細構わず兵力を以て之を鎮圧し、以て大いに朝威を示したりとしていた。

旧藩主の希望の通り廣澤真臣や前原一誠が脱退メンバーの説得に当たっていたら、この事件で多くの犠牲者が出ることは無かったと思われるのだが、木戸は始めから武力で鎮圧するつもりであった。戦後の通史などでは前原は明治三年に病と称して参議・兵部大輔を辞任して帰郷したと書かれているのだが、彼は第二次長州征伐の際参謀として奇兵隊とともに小倉城を落とし、また戊辰戦争ではともに会津と戦った人物で、奇兵隊が奮戦して来たことをよく理解していた。彼が下野した真の理由は奇兵隊脱退騒動に対する木戸の無慈悲なやり方が許せなかったからではなかったか。

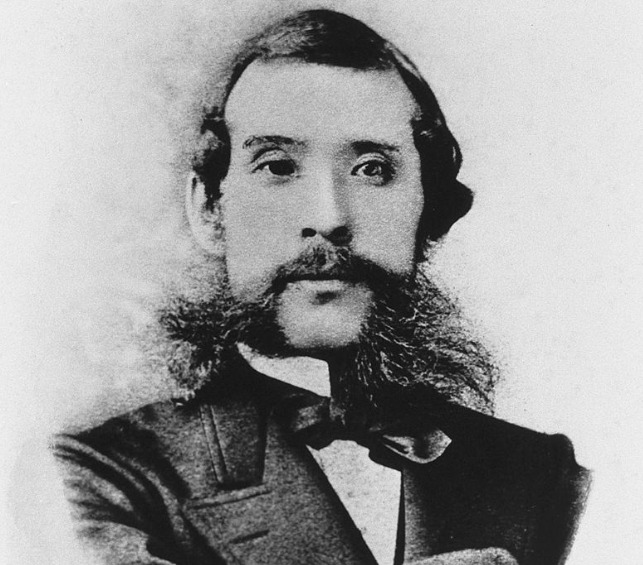

明治九年(1876年)十月に前原は、熊本で神風連、福岡で秋月の乱が起きた情報を入手して、自らも同志を集めて挙兵したのだが(萩の乱)、計画していたほどの武器や人数が集まらず、直ちに鎮圧されて十二月三日に萩にて斬首刑に処されている。彼に朝敵の名を冠し葬り去ったのはやはり木戸であったことが『不運なる革命児前原一誠』に記されている。

Wikipediaによると木戸は、明治十年の西南戦争のときにもすぐさま西郷軍征討の任にあたることを希望したという。前掲書には、明治四年一月に起きた同郷の廣澤真臣(参議)の暗殺事件について、黒幕は木戸であったことを匂わせているが、木戸については自分と敵対する人物やライバルを消そうとしたような話がいくつか存在する。単なる作り話なのか、真実なのかは今となっては確認することは難しいが、西南戦争の際には、その後有栖川宮熾仁親王が鹿児島県逆徒征討総督に任じられて国軍が出動することとなり、木戸は明治天皇とともに京都へ出張している。ところが、自身の持病が悪化(大腸がんが肝臓に転移)して意識朦朧となり、京都の別邸で息を引き取ったという。享年四十五歳の若さであった。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント