イギリスはなぜシンガポールに大要塞を築いたのか~~室賀信夫著『昭南島』

昭和十七年二月にシンガポールの戦いで日本軍が勝利したことにより日本による統治が始まり、シンガポールは「昭南島(しょうなんとう)」とその名を改められたのだが、昭和二十年に日本軍は降伏文書に調印し、シンガポールはイギリスに公式に返還されているので、「昭南島」という地名は用いられなくなっている。

GHQ焚書にはマレー半島や、その先端にあるシンガポール島に関する著作がいくつかあるのだが、今回はその一部を紹介することと致したい。シンガポールにはイギリスが要塞を築いていたのだが、その要塞が建築された経緯が、室賀信夫の著書『昭南島』に記されている。この本は昭和十六年十二月に『英国の東亞拠点シンガポール』というタイトルで発刊されたのだが、その後日本軍の侵攻によりシンガポールが陥落し、この島が「昭南島」と改称されたことから、この本の題名も変更された経緯にある。著者は、イギリスが要塞を建設した経緯をこう述べている。

1921年のワシントン会議は、英国からすれば多年の盟友であった日本と新しき敵対関係に入り、米国と合作して東亜における日本の伸展力を減殺し、かくして太平洋における自領植民地の安全と、支那における自国権益の一層の発展を策するものであった。それ故に、日本の海軍力を対英米五・五・三の比率に制限するとともに、いわゆる西太平洋防備現状維持案を提出して、日本の南洋諸島は勿論、千島、小笠原、琉球、台湾における海軍根拠地の新設もしくは拡充を禁止した。しかも米国は、フィリッピン、グアムをこの制限下に置いたとはいえ、本国を離るること二千百浬のハワイ真珠湾をその埒外に置き、英国に至っては太平洋の西限を東経百十度と規定することによって、ひそかにシンガポール築城権を獲得したのである。東経百十度とは海南島から仏印のカムラン湾沖を通過し、ボルネオの西端を掠めてジャヴァの中央部に引かれる線であり、あらゆる意味において太平洋を限界づける根拠を有していない。彼らの専横はまことにかくの如きものがあったのである。

かくして日本の手足をもぎとってから、果然英国は1923年、十ヶ年計画千五百磅(ポンド)のシンガポール築城案を議会に提出した。日英同盟の廃棄によって東洋に於ける日本の援助を期待し得なくなったというのが、その提案の理由である。これが果たして日英同盟の廃棄者の言葉であり得るだろうか。日本は完全に欺かれたのである。さすがにこの暴挙に対しては国内にも相当強硬な反対論が起こったが、結局政府は賛成214票に対する反対133票をもって、この議案を通過せしめた。このようにしてこの邪悪なる軍港が東亞の一角に誕生したのである。爾来十五年の久しきにわたり巨額の費用を以て建設工事は進められ、1938年の大乾ドックの竣工を以て一応の完成を見たが、その施設の完備とその規模の壮大とにおいて、真珠湾、ヘリゴランド、ジブラルタルとともに世界四大要塞の一つに数えられる。

(室賀信夫 著『昭南島』朝日新聞社 昭和16年刊 p.52~54)

かくして英国は大型駆逐艦を同時に九隻を収容できる、東洋最大のドックを完成させたのだが、その意図は明らかである。

…後ろにスエズ、喜望峰と呼応し、前にハワイ、パナマと相対して太平洋の西門にあたり、亜欧連絡の関門を阨(やく)するこの大軍港が、ひとたびその門扉を鎖(とざ)せば東亜とインド以西との交通は直ちに切断せられる。かつて日本の貿易の約五割がマラッカ海峡を通過して行われていたことは、この要塞が日本に対してもつ最も直接的な脅威であった。しかもこの地は香港へ1640浬*、濠洲のポート・ダーウィン軍港へ1890浬、セイロンのトリンコマリ根拠地へ約1600浬にあたり、西南太平洋とインド洋の略々中心に位置すると同時に、濠亜地中海圏の総括点たる形勢をそなえ、南海の戦略的焦点となっている。このことが、シンガポールを香港、ポート・ダーウィンに結んでそのうちに含まれる広大な海面を完全にユニオン・ジャックの支配下に置かんとする、所謂三角防備陣の観念を生む基礎となったのである。

(同上書 p.56~57)

*浬:海里。1海里は、もと子午線の緯度1分に相当する距離(1852m)

しかしながら、巨大な要塞が完成したにもかかわらず、イギリスは十分な艦隊勢力をこの地に常駐させなかった。その理由についてはこの本を読んで頂くこととして、その後イギリスは、日米開戦直前になってプリンス・オブ・ウェルズとレパルスの最新鋭艦をシンガポール港に向かわせている。著者によると、その目的は戦闘目的ではなかったというのである。

東亞に於ける戦争の発生を最も回避せんとしたものは、恐らく中心からアジアの平和を願うわが日本と、そして利己的な打算からこの地の地盤の喪失を恐れる英国とであったろう。しかも日米交渉の経過は、決して楽観を許さないものがあり、英国もまた日本の正当な要求を容認し得ざる立場にあった。そこで彼は苦肉の策を以て、割き得ざる主力艦を割き、敢えて堂々とシンガポールに入港せしめて日本を恐喝し、併せてともすれば離反せんとするタイ国を威圧せんと欲したのである。そのためには、最新最鋭を誇るプリンス・オブ・ウェルズの東上は最も優れて舞台効果を伴うものだった。しかも、彼はさらに数隻の主力艦隊の東航を抜け目なく宣伝したのである。

(同上書 p.64~65)

すでにそれは恫喝のための艦隊であった。戦闘はその真の目的ではなかったのである。もしそうでなかったとしたら、伝統的な海軍国であるイギリスが、近代的艦隊運動の常識を忘れて、ほとんど見るべき護衛の軽艦艇をも伴わず、遥々と遠征の途に上るはずがないのである。強力な主力艦と雖も、航空機や潜水艦の発達した今日、単独で行動し得ないことは、すでに英国自身がシュペー号やビスマルク号の撃沈によって夙に経験しているところではなかったか。もし日本の輸送船団を攻撃する目的ならば、多数の巡洋艦隊の方が一層望ましかったであろう。だから彼らの誤算は、日本の決意が如何に固く、その実力が如何に高かったかを洞察し得なかった点にあった。

イギリスの最新鋭艦のプリンス・オブ・ウェルズとレパルスは十二月十日に日本海軍の基地航空隊機が撃沈したのである(マレー沖海戦)。当時の考えでは、分厚い装甲甲板を航空戦では突き破ることができないとされていたのだが、日本軍はその常識を根底から覆したのである。

マレー住民が日本軍に協力した記録~~平栗竹男著『昭南島の日章旗:マレー戦線従軍記録』

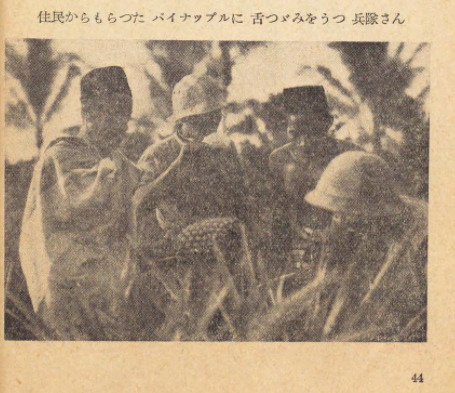

それにしてもマレー・シンガポール戦線の日本軍は海軍だけでなく陸軍も強かったのだが、調べると陸軍第二十五軍は十二月八日にコタバル上陸後五十五日で、シンガポール島対岸のジョホールバルに到達している。一日の平均移動距離が20kmというのは驚異的な速さである。それが可能であったのは 平栗竹男著『昭南島の日章旗:マレー戦線従軍記録』を読めばわかるのだが、住民は日本軍に極めて好意的であったことが写真付きで綴られているのである。

とにかく、戦線は支那とちがって、とても明るく感じられたのです。ゲリラ戦術によって、日本軍が進んでいった後を、かき乱すということもほとんどありませんでした。

私どもが進んでいくと、道のはたに立っている住民が、手を振ります。フレーフレーと応援する者もいます。中には、日の丸の旗が書けないので、白い旗をふっている子供なども、まじっていました。

支那でも、日の丸をふっているのを見かけましたが、それは自分の体の安泰をねがって、ふっているのが多いように思われ、心の底からふっているとは感じられぬものもいたのです。アロルスターという町にはいった時のことです。

マレー人は、日本人に顔がにているというのです。兵隊さんたちは、陽にやけてまっ黒になっているので、どっちがマレー人かわからぬというほどの人もいます。皮膚の色も、目の色も、その上、髪の毛までも、同じですから、住民たちは大喜びで、”神の使”だという調子で、私たちの方へよって来て、好意をしめしてくれるのです。まるっきり知らないマレー人の一人が、私たちの方へよって来ました。何事だろうと、私たちは、半分の期待と半分の警戒をもって、そのマレー人から、目を離しませんでした。

話してみると、自分の家へ、ぜひ来てくれというのです。私たちの同僚にも、しきりに来てくれというので、参考のためについていきました。やがて、家につくと、子供や妻を紹介し、わけも分からぬ御馳走を持って来て、食べてくれといいます。そして、帰りには、自分の家に飼ってある鶏を五、六羽、おみやげだといって持って来てくれました。しかも、送って来て、なかなかもどろうとしません。そこで、コーヒーでも飲めといってやりました。言葉はよくわからないのですが、ありったけの好意をしめしているということは、態度でわかります。そんなにしているのを、むりに帰れともいえないので、しまいには弱りましたが、もういいから帰ってくれと、たのむように言いますと、何べんもふりむきながら、名残おしげに帰って行きました。

(平栗竹男著『昭南島の日章旗:マレー戦線従軍記録』昭和17年刊 p.66~68)

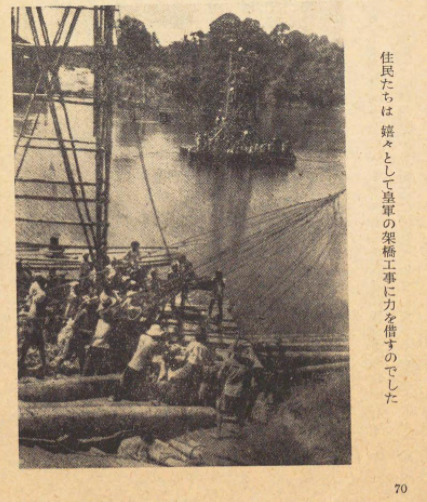

ただ好意的であっただけではない。日本軍に進んで協力したというのである。

カンバル、スリムの激戦の後、敵は大退却をはじめました。一月十二日から、十五日の正午まで、日本は急追です。敵は、遂にケマス及びムアール河までさがりました。この三日半の間にあったことです。

(同上書 p.68~69)

逃げる敵は、大きな橋は、全部こわして行きました。一つの橋をなおすのに、三時間から五時間はどうしてもかかるのですが、必ずマレーの住民が、二、三百人も集まって来て、戸板や棒切れなどを持って来て、とにかく自転車が通るくらいの道を、作ってくれたのです。

後方からご飯が来ないときには、マレーの住民の家へ行くと、お米をくれる、鶏をひねってくれる。ライスカレーは、マレー人の御馳走ですが、これなども、日本ではとてもたべられぬようなものを作ってくれるのでした。

自転車がパンクすると、ゴムの木をちょっと切って汁を出し、それをつけて少しあたためる。するとチューブの修繕が出来ます。自動車でもサイドミラーでも、なかなかよい手際で直してくれたりするのです。道案内は勿論のこと、敵状なども教えてくれます。

このようなありさまですから、マレー人の村を行く道々、シンガポールへといって手をふると、住民たちは、ワァーッと、よろこびの声ょあげ、気持ちがよいほどでした。

戦後の歴史書や新聞記事などには絶対に書かれていないことが写真付きで書かれているのでお勧めしたい一冊である。

マレー、シンガポールに関するGHQ焚書リスト

次のリストは、GHQ焚書のリストから、本のタイトルに「マレー」「マライ」「馬来」「シンガポール(星港)」「昭南島」を含むものを集めたものである。全部で43点あり、うち9点が「国立国会図書館デジタルコレクション」でネット公開されている。なお、『マレー蘭印紀行』は復刊されて手に入れやすくなっている。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 |

| 印度支那、仏印、タイ、ビルマ、 英領マレー | 室賀信夫 | 白揚社 | ||

| 上原マレー語1 | 上原訓蔵 | 晴南社 | ||

| 上原マレー語2 | 上原訓蔵 | 晴南社 | ||

| 上原マレー語3 | 上原訓蔵 | 晴南社 | ||

| 上原マレー語4 | 上原訓蔵 | 晴南社 | ||

| 英国の極東作戦新嘉坡根拠地 | 池崎忠孝 | 第一出版社 | ||

| 英国の東亜拠点シンガポール | 室賀信夫 | 朝日新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267126 | 昭和16 |

| 最新マライ語時文指針 | 上原訓蔵 | 旺文社 | ||

| 将軍山下奉文 | 伊藤峻一郎 | 高千穂書房 | ||

| 昭南及マライ | 西田卯八 | 与文社 | ||

| 昭南島 | 室賀信夫 | 朝日新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267127 | 昭和17 |

| 昭南島の日章旗 マレー戦線従軍記録 | 平栗竹男 | 教養社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1720609 | 昭和17 |

| 昭南日本学園 | 神保光太郎 | 愛之事業社 | ||

| 星港攻略記 | 筑紫二郎 | 時代社 | ||

| シンガポールを衝く | 宮 慶治 | 大東亜社 | ||

| シンガポールと大南方策戦 | 森 電三 編 | 興亜書房 | ||

| 戦話 日本海海戦と ハワイ・マレー沖海戦 | 松尾樹明 | 精華書房 | ||

| 大東亜戦史マレー作戦 | 朝日新聞社 編 | 朝日新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1450644 | 昭和17 |

| 大東亜戦争戦况解説 シンガポール陥落まで | 河北新報社 編 | 河北新報社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1108675 | 昭和17 |

| 新生マライの表情 | 松本直治 | 朝陽社 | ||

| 南進叢書. 第6 馬來及昭南島 | 南方産業調査会 | 南進社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1044037 | 昭和17 |

| 南方経済資源総攬第6巻 マライ経済資源 | 大谷敏治 | 東亜政経社 | ||

| 南方圏の資源 マレー篇 | 小林 碧 | 日光書院 | ||

| 南洋生活心得と馬来語 | 若林文次郎 | 綜文社 | ||

| 南洋地理大系4 マレイ、ビルマ | 飯本信之 佐藤弘 編 | ダイヤモンド社 | ||

| 肉弾 シンガポール血戦史 | 杉谷 馨 | 芳山房 | ||

| ハワイマレー沖海戦 | 山崎謙太 | 中川書房 | ||

| ハワイ・マレー沖電撃戦 | 森村正平 | 晴南社 | ||

| マライ、スマトラ建設戦記 | 昭南新聞記者会 | 第一公論社 | ||

| マライ物語 | 竹森一男 | 文芸社 | ||

| マライ経済の諸問題 | 大谷敏治 | 文化研究社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1459384 | 昭和18 |

| マライ政治経済論 | 向井梅次 | 千倉書房 | ||

| マライの静脉 | 寺崎 浩 | 春陽堂書店 | ||

| マレイシアの農業地理 | ファルケンブルグ | 中央公論社 | ||

| マレー戦線 大東亜戦記 | 河出書房編輯局 | 河出書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1042000 | 昭和17 |

| マレー血戦 カメラ戦記 | 影山匡男 | アルス | ||

| 馬来上陸 | 棟田 博 | 東光堂 | ||

| 馬来政治経済研究 | 向井梅次 | 台湾三省堂 | ||

| マレーの研究 | 内藤英雄 | 愛国新聞社出版部 | ||

| マレーの実相 | 吉岡利起 | 朝日新聞社 | ||

| マレーの民族 | 酒井寅吉 | 興亜日本社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1438876 | 昭和17 |

| 馬来半島横断運河 | 渡辺源一郎 | 中興館 | ||

| マレー蘭印紀行 | 金子光晴 | 山雅房 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント