廃仏毀釈で失われた興福寺の文化財

前回の「歴史ノート」で興福寺の僧侶が全員復飾して春日大社の神官となり、無人となった興福寺が徹底的に破壊されたことを書いた。興福寺は貴重な仏像や仏画、経典など多数保有していたのだが、一部は盗まれ、多くは売り払われたり焼き捨てられたりした。

興福寺には校倉造りの書庫があったのだが、そこに納められていた貴重な仏教書がどのように取り扱われたかについて、唐招提寺の第八十世・北川智海が「南都諸大寺における仏典の焼棄」という文章に詳しく記しているので紹介したい。文中の「御一新」というのは明治維新を意味するが、おそらくは四条隆平が県令を勤めていた頃のことだと思われる。

…興福寺の書庫は、天下の学僧に注意せられたもので、秘珍の書籍が積み重ねられてあったものであります。

御一新の際、何の用捨もなく、手に任せて運び出されて、焼き捨てられた書籍は、何万の金子をもっても、再び購求せられません。実に狂気の沙汰でありました。

元来南都の仏教は、学問仏教と言われるべきものでありまして、諸大寺には、いずれも許多の書籍がありましたが、当時焼き棄てられた残部の書籍は、小僧共により、綴糸を切られて、反古紙とせられ、奈良塗の漆器の包紙にせられたり、茶箱の張紙にせられたりしました。明治二十年頃まで、奈良塗の漆器の包み紙は、皆この類の反古紙でありました。二十銭三十銭の茶盆が、天平の写経で包まれて、旅客の手に渡されたことなどもありましょう。拙僧の寺院の境内等は、掘り起こされて、茶畠にせられたので、茶の木の大きくなるに随い、書籍の綴糸を切って反古紙となし、茶箱を張ったのであります。奈良の諸大寺では、皆この類の反古紙で茶箱を張ったのであります。

(『神仏分離史料 第二巻(復刻版)』p.169~170所収)

興福寺再興のために売却された文化財

その後興福寺は明治八年(1875年)から十五年(1882年)まで西大寺によって管理されたという。その間に興福寺の再興が嘆願され、明治十四年(1881年)に寺号の復号許可が出され、翌年に管理権が興福寺に返還されている。しかしながら境内地の大半はすでに奈良公園や春日野になってしまっており、戻されることはなかった。

しかしながら、興福寺を立て直そうにも資金は乏しく、基本金調達のため仏像などを払い下げたために、流出した名品が少なくなかったようだ。

日露戦争直後に興福寺は破損仏その他を庫一つ、当時の大コレクターであった三井財閥の益田孝に払い下げている。興福寺貫主・多川俊映は当時を振り返って自著『奈良興福寺』に次のように記しているという。

「明治時代後期、興福寺はその維持ならびに徒弟教育基金設置のために多額の寄付を募り、その寄進者に著しく破損した仏像など、数十点を一括譲与したが、…寄進者の破損仏譲与については、明治三十七年(1904)二月十八日、時の管主・大西良慶と信徒総代・中村雅真との間で話し合われたのが最初であった。

翌三十八年三月十六日、奈良・東向南町の古美術商・玉井久次郎が、寄付を申し出る人(東京・益田英作)がいるので、至急山内で協議願い、関係官庁まで破損仏譲与許可申請の手続きをするよう申し入れてきた。

そこで同月二十日に信徒会議を開催、この一件を内務大臣まで出願することが正式に決定された。・・・

明治三十九年に入ると、益田英作はもとより、大阪・藤田伝三郎、東京・大倉喜八郎、横浜・原六郎といった古美術収集家または協力者が食指を動かし、破損仏一見のためあいついで来寺した。

そして、最終的に原六郎と益田英作とが本寺維持の趣旨に賛同したので、寺としてもいずれにすべきか決めかね、入札によって決せられることになった。

明治三十九年六月二十三日に入札、開札の結果、当初から積極的に寄進の意を表していた益田英作に落札した。

価格は、寺が希望していた二万三千円だった。

この益田英作とは、鈍翁・益田孝の末弟で、鈍翁の古美術蒐集のよき協力者だった。

(『埃まみれの書棚から』より引用)

この時に流出した文化財には貴重なものが少なからずあった。『埃まみれの書棚から』の同じページに「興福寺から流出した主な仏像」のリストが出ているが、このリストにある仏像の多くが、この時に払い下げられたものだという。

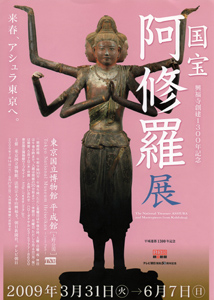

破損していた阿修羅像

上記の流出仏像リストの冒頭に奈良時代に制作された「脱乾漆十大弟子像」があるが、この像の十体のうち四体が今も興福寺に残されていて、いずれも国宝に指定されている。また同じく奈良時代に作られた「乾漆八部衆立像」はすべて興福寺に残されていて、すべて国宝に指定されているのだが、そのうちの一体が有名な阿修羅像である。こんなに素晴らしい仏像が、廃仏毀釈を乗り越え、売却されることもなく興福寺に残されていたことが奇跡のようにも思えるのだが、当時阿修羅像は大きく破損していたので、そのことが興福寺に残された一因だったのかも知れない。「乾漆八部衆立像」は、もともとは西金堂本尊釈迦如来像の周囲に安置されていたのだが、西金堂は享保二年(1717年)に焼失しており、火災中に運び出される際に阿修羅像が破損したと思われる。

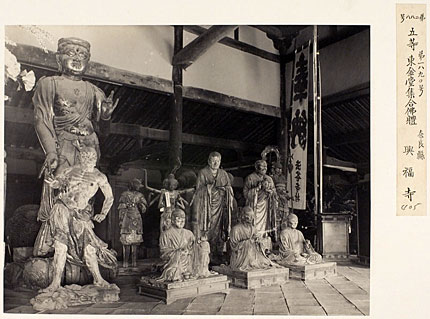

上の画像は明治二十一年に政府が近畿地方の古社寺を調査した際に撮影されたもののようだ。当時は興福寺の多くの仏像が東金堂に寄せ集められていたようである。この画像の右には「五等 東金堂集合佛體」と書かれていて、その中央の奥に阿修羅像が確認できるのだが、よく見ると腕が二本折れている。またその横には無着菩薩立像、世親菩薩立像(いずれも現国宝)が置かれている。

そもそも「五等 東金堂集合佛體」などという写真の表題は、いかにも売るために等級をつけたような印象を受けるのは私だけだろうか。「佛體」という表現は、信仰の対象としての仏像に使う言葉とはとても思えないのだ。

『観仏日々帖』も仏像ファンにお勧めしたい素晴らしいサイトだが、ここに阿修羅像の話が出ている。この記事によると、明治三十五年(1902年)九月から三十八年一月に、興福寺の諸仏像の修理修復作業が行われ、阿修羅像の腕の欠損部分は当時の日本美術院の新納忠之介らによって修理されたという。

上の画像は明治二十七年に撮られた阿修羅像の修復前のものだが、よく見ると左手の第一手は中央よりやや左にあり、わずかに上を向いている。

ところが修復後の阿修羅像をみると、合掌しており、右手と左手の長さは微妙に異なる。そこで、本来の阿修羅像は本当に合掌していたのだろうか。右手は何かを持っていたのではないかという説があるという。先ほど紹介した『観仏日々帖』のリンク先に詳しい記述があるので、興味のある方は覗いて頂きたい。

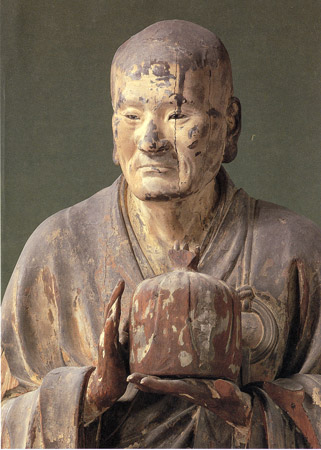

一度外国人の手に渡った無著菩薩立像

先ほど紹介した「五等 東金堂集合佛體」という標題のある写真に、現在国宝指定されている無著菩薩立像が写っている。この仏像は、教科書にも出ていて広く知られているのだが、明治二十二年に岡倉天心・高橋健三が創立発刊した『国華』の創刊号の掲載図番に、運慶作無着像が外国人ビゲローの所蔵と記載されているというのだ。ビゲロー氏とは、明治十四年(1882年)に来日したアメリカ人で、日本滞在の七年間で仏画から浮世絵や刀剣、漆器、彫刻など一万数千点を収集し、明治四十四年(1911年)にボストン美術館に寄贈した人物である。

『名品探索百十年、国華の軌跡』水尾比呂志著(平成十五年 朝日新聞社刊)には、このように記されている。

「挿話の伝えるところ、その折(明治二十一年、九鬼隆一に率いられ岡倉天心、高橋健三が関西の古美術調査を行ったとき)文部省美術顧問ビゲローに、奈良興福寺が運慶作無着像を十数円で売り渡した事実を知って憤激した、という。我が国古美術の危機を世に知らしめる早急な措置の必要が、一同に痛感されたに違いない。」

ことと場合よっては、無着像も伴大納言繪詞もビゲロー、フェノロサゆかりのボストン美術館に名品として陳列されていたかも知れない。今、共に我が国にあることを、兎にも角にも喜ぶべきであろうか。

日本の仏教美術、古美術品を蒐集した外国人のコレクターたち。

彼らを、我が国文化の混乱期に日本美術の価値を見出し、散逸を防ぎ、世界的位置付けを高めた、謂わば「日本美術の恩人」とでも呼ぶべきであろうか、

あるいは、我が国有数の古美術品を、混乱期に圧倒的安値で手に入れ、膨大に「海外に流出させてしまった張本人たち」というべきなのであろうか。

(『埃まみれの書棚から』より引用)

日本美術に心酔し仏教に帰依したフェロノサ

「文明開化」が唱えられた明治時代の前期は欧化思想が席巻し、西洋崇拝旧物軽視の社会的風潮が強く、わが国古来の伝統文化を軽視して、美術品や建造物等の文化遺産を容易に滅失・破棄してはばからない傾向が強かった。特に慶応四年三月の神仏分離令により、仏像や仏教関係の文化財は多数破壊され、あるいは古物商の手に渡っていった。

我が国文化の混乱期に、フェロノサやビゲローやモースが日本の仏教美術や古美術品の価値を見出してその世界的評価を高めたことは有難いことであったが、それらを安値で買い集めて海外に流出させた張本人だと主張する人もいる。

しかしながら、外国人が高く評価してくれたことで、ようやくわが国で日本文化への民族的自覚が高まり古社寺保存の機運が醸成されていった。明治三十年(1897年)に古社寺保存法が制定され、明治三十一年(1898年)に岡倉天心が設立した日本美術院で仏像などの修復活動が本格的に始まることになるのだが、もしフェロノサやビゲローの活動がなければ、古社寺保存の機運が盛り上がるのはもっと遅くなった可能性が高い。

旧ブログでレポートしたが、フェロノサとビゲローは大津市の法明院という寺の墓地に隣り合わせで眠っている。フェロノサの墓の前にある大津市の駒札にはこう記されていた。

明治十八年(1885)に、景勝をこよなく愛した法明院で得度受戒し、法名を諦伸という。…明治四十一年(1908)の死後、その遺言によってこの地に葬られた。…また隣には博士の親友・ハーバード大学のビゲロー博士の墓もある

廃仏毀釈で日本の仏教美術が見捨てられていた時代に来日し、日本美術の価値を認め、その素晴らしさを世界に広めようとした外国人がいたからこそ、わが国の多くの文化財が破壊されずに残されたともいえる。フェロノサはロンドンで客死後、遺言によりこの地に葬られ、墓碑には「玄智明徹諦信居士」と彫られていた。この時代にフェロノサ以上に日本文化を深く愛した日本人がどれだけいたのだろうか。

世界に日本の文化財を流出させた張本人としてこの二人の外国人を責めるのは誤りだと思う。西洋の文化に飛びついて伝統文化を軽視し、「文明開化」の名のもとに文化財の破壊を推進したわが国の軽薄な政治家や官吏、それを許した仏教界に問題はなかったのか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

「失われた興福寺の文化財と残された文化財~~興福寺2」

を拝読いたしました。

以前に参拝した興福寺。南円堂から眺めた五重塔など、ただ見ていただけだった。。。

もっと近寄ってよく見ておけばよかった、と後悔しています。

明けましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

Ounaさん、明けましておめでとうございます。

よく読んでいただきありがとうございます。とても励みになります。

興福寺に限らず多くの古刹がこの時期に廃絶される危機に見舞われたのですが、ほとんどの寺のHPや駒札などではそういう歴史があったことを伏せています。これでは海外に多くの文化財が流出したことが理解できませんね。