百万部を超える大ベストセラーとなっ『敗走千里』

前回は日本に留学していた陳登元が帰省した際にいきなり徴兵され、支那事変に従軍したことを記録した『敗走千里』を紹介させていただいたのだが、彼はその続編を書くことを指導教官の別院一郎に約束していた。しかしながらその後彼の行方が分からなくなってしまう。

別院一郎は『督戦隊』(GHQ焚書)の「後序」に次のように記している。ちなみに文中の「教材社」というのは『敗走千里』の出版社である。

「敗走千里」著者陳登元君は、初め同書の上梓にあたって、更に第二部作の執筆を私との間に約束した。そのうち原稿を送るからよろしくその投稿整理、並びに出版の労を頼むというのだった。爾来六か月、同君からは杳として消息がない。無論、約束の第二部作の原稿も来ない。一体どうしたのかしら? とは、啻(ただ)に私と教材社一統との両者だけの疑惑に留まらなかった。読者諸賢から盛んに、第二部作はどうしたのか? という問い合わせが来るのである。蓋し、「敗走千里」の序文に於いてちょっぴりと、これが連作の一部であることを仄めかしてあったからである。

私の予想した通り、「敗走千里」は果然、読書界に対して一大センセーションを起こした。その直後の反響は、幾何級数的に激増する発行部数と、読者諸賢からの津波の如き激賞並びに第二部作要望の声となって如実に現れた。それは「敗走千里」刊行後間もなくの現象だった。私からは勿論、陳君に宛てて矢の如く激励督促の電文督促の書信を発した。しかし、それは徒労に終わった。私の胸に忽然と、ある不吉の影がさした。「敗走千里」の影響力を恐れた国民政府の廻し者が秘かに得意のテロによって陳君を片づけてしまったのではないか――ということである。が、それは飽くまでも私の胸に浮かんだ只の幻影であって、何の確認もあるわけではない。従って、飽くまで私の一片の杞憂に過ぎないものであることを信ずるものであるが、玆(げん)に何としても、いつ出現するか分からない陳君の出現を便々と待って居られない事情が起こって来た。教材社主高山氏からの矢の如き二部作催促が、逆に私に向かって殺到し始めたことである。その高山氏の矢の如き最速の背後には、読者諸賢からのこれまた怒涛の如き催促の矢が放たれていることはことは、これまた言うまでもないことである。板挟みの苦境に立たされたのは私である。私はここに一大決心の必要に迫られてきた。「敗走千里」に使った残余の材料に依って、別に一篇の稿を起こそうというのである。その決心を得るや否や、私は新しい材料の蒐集と、陳君の残してくれた材料の整理按排に肝胆を砕いた。そして、ここに見るような「督戦隊」の一篇を完成した。

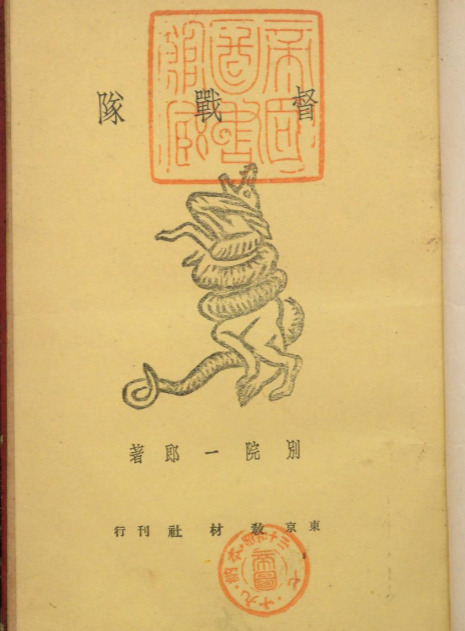

別院一郎 著『督戦隊』,教材社,昭13 p.359~360

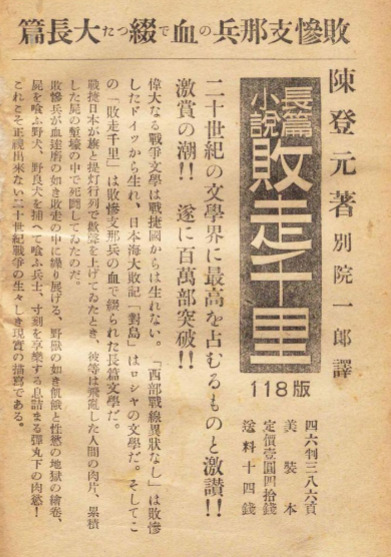

別院一郎は『督戦隊』を上梓した後に、陳登元の残余原稿と日本軍の取材をもとに『敗走千里・続』を昭和十四年に上梓している。その本の巻末に、『敗走千里』の広告が出ているが、昭和十四年十月一日の時点で『敗走千里』は百十八版を重ね百万部が売れていたことがわかる。

『敗走千里』の続編として別院一郎がまとめた『督戦隊』もGHQが焚書処分した

陳登元が書く予定にしていた「後編」の完成原稿として送られてきたのではなかったようなのだが、彼が行方不明になる数か月前に恩師の別院一郎に送られた原稿が存在した。別院一郎はこの原稿と、『敗走千里』の残余の原稿をもとに『督戦隊』の原稿をまとめたという。別院一郎は、次のように記している。

かれら支那人の民族性の中には、それから軍隊組織の中には、大雑把にいま述べた残虐性と利己主義的性格の他に、さらにその特殊組織の他に、創造以外の複雑多岐を極めた派生的現象が、今次事変を通じて至るところに展開されている。しかもそれら現象は生きた軍隊と民衆の生活の中だけ見られるものであって、日本軍に依って占領された灰燼の中にはその一片すら見出せないものである。もしあったとすれば、それこそ砂漠中のダイヤモンドである。

陳登元君は、消息不明となる数ヶ月前、その私信の中に貴重なそれらダイヤモンドのニ三個を封じ込んで送って来てくれた。それと、「敗走千里」の残余の材料を骨子として書き上げたものがつまり、この「督戦隊」であるが、この督戦隊の中には、そうした誰でもが容易に見ることの出来ない砂漠の中のダイヤモンドを展観するという以外、もう一つ別の目的を持っている。それは、支那人というものが大体に於いて利己的で、自惚れ根性が強くて、物質欲が旺盛で、口舌の徒で、嘘つきで、残忍性を持っていて、その点、直情径行、潔癖性に富む我等日本人とは徹頭徹尾、膚合いの合わぬ民族であるが、そうした彼らの中にも、稀には、野獣には見られない美しい人間性の発露を見ることが出来る。

吾々はいま凡ゆる犠牲を払ってこの民族と闘っている。何が為に戦うか、理由は明らかである。彼等を絶滅するためではなくて彼らとの共存共栄を希うからである。が、彼等が利己的ばかりの人間であり、口舌ばかりで真実性のない人間であり、残忍性ばかりの人間であるならば、いかに戦ったところで絶対に意思の疎通を見ることは出来ないだろう。が、かれらは一面に於いて、そういう日本人とは膚合いの合わぬ性格の持ち主であるというものの、その反面には、真実を愛し、平和を愛する人間らしいところを持っている人間でもあるのである。そこに彼等を膺懲する戦いの張り合いもあり、意義もあるのである。が、かれらのその兇暴性、残虐性と言うも、実は長い間の生活環境が後天的の性格に作り上げたとみられる場合も間々あるのである。全く、かれらの場合にもその生活環境が悪かったことは肯かれる。長い間の国内不統一、軍閥間の闘争、官権による法外の搾取、匪賊に依る生活の脅威、人的以外の自然の暴虐等々、数え上げたら限りがあるまい。その上、かれらは一部権力者の誤れる指導精神に依って、その方向を見失っているのである。かれら民衆こそ全く憫むべき存在なのである。

同上書 p.362~364

敗戦兵が督戦隊と戦う時

少しだけ本文の一部を紹介させて頂く。日本軍との戦闘で疲れ切り、退却する際に督戦隊と出くわした場面である。

それにしても、人を激励して奮起せしめるということは、個人にしても、部隊にしても、まだ立ち直るだけの余力を損している場合だけである。ところが、いま現に麦畑の中をよろめきつつ走って来る友軍の一人一人を見てみるが好い。指の先で一寸押しても、へたへたと頽折(くずお)れてしまいそうに疲れ切っている。兵隊の抜け殻だ。理屈の上からも、感情の上からも、絶対に銃を向けるに忍びない存在だ。ところが、命令は遂に下った。

「撃て!」

機関銃は咆哮を始めた。

カタ、カタ、カタ、カタ……

いつもながら、冷たい、表情のない連続音だ。これこそ、鉄の意志の好個の権化だ。無論、小銃も一斉に火を吐き始めた。銃口から走る火がよく見える。それだけ暗くなって来たのである。

敗走部隊は、敵味方の鉄砲火の挟撃に遭って、二進(にっち)も三進(さっち)も行かぬ立往生をしてしまった。一連の土塀の如く、黒々とした一線を麦畑の中に劃して、瞬時、前すべきか、後ろすべきかを迷っているようだった。独り立ちする力のない、支え棒に依って立っている塀というものは、多くの場合、支える力の弱い方へ向かって、つまり圧力の弱い方向へ向かって倒れるものである。東洋軍の圧力が強いか、督戦隊の圧力が強いか……麦畑の中の土塀は、俄然、砲火の中から督戦隊へ向かって雪崩れ込んで来た。ただ、哀願、愁訴の眼に物言わせて、尻尾を振って這い寄って来るやせ犬ではなく、牙をむいて跳びかかって来る狼となって雪崩れ込んで来たのである。

戦闘に当たって敗退する場合、そういう場合に逢着したものは誰でも経験するところだが、こうした敗走部隊に徹底した命令の行われる筈がない。にも拘わらず、彼等は実に整然と、銃口を揃え、隙間もない機銃小銃の垣を作って堂々と、督戦隊目がけて撃ちかかって来た。かれらは、退くも死、進むも死、停止するも死……生きる道は絶対にない。かれらは死を期している。ただ、物理学の原則に従って、圧力の弱い督戦隊へ向かって倒れかかって来たまでである。

が、かれらは塀ではない。武器を持っている。意志を持っている。かれらの力が強ければ、督戦隊をぶっ潰して自分を生かすことが出来る。かれらはその本能に従って、督戦隊目がけて攻撃して来たのだ。しかも彼らの背後には、爪を研ぎ、牙を剥いた猛虎が控えている。まごまごしていれば咬み殺される恐れがある。かれらは機銃で払われても前進してきた。しかも、数から言って督戦隊と比較にならない優勢な部隊だった。

部隊長李鵬は、急を司令部に報じた。が、こう事が急になっては応援軍なぞ間に合うはずがなかったし、第一、司令部からの返事は、例え一兵となるとも、督戦隊としての任務を放擲するな、命令にそむくものは厳罰に処する。なお、援隊として差し向ける予備隊はいま一兵もない、現有部隊をもって善処せよ――というのだった。

いかに厳罰をもって臨まれても、「勢い」というものには勝てなかった。目前に潮のような敗走部隊を見ては、どうしようもなかった。吾れ勝ちに、恐怖の喚声を揚げて、後方への逃げ道である交通壕に飛び込んだ。第一線からの先頭が督戦隊の後尾に続いた。両部隊は揉みに揉んで、狭い交通壕から丘陵地の背面に拓けた麦畑に出た。両部隊の間にはもう殺戮はなかった。暗さが幸いして両者の区別が判然としなかったし、お互いに逃げるのに夢中になって、敵か味方か、詮議立てしている余裕がないのだった。殊に敵の砲弾は逃げる後から後から追って来て猛烈な勢いで炸裂するし、一尺遅れれば一尺だけ死の危険に曝されるという、冗談や笑いごとでない真剣の立場に立たされていた。

その混雑の中に於いて、鮑仁元を中心とする六人組の連中と、その六人組に囲われる形にいちも居る趙軍曹とは、不思議にばらばらにならず、一塊りとなっていつも隊の中間どころを要領よく走っていた。こうした場合に於ける長年の経験家である趙軍曹が、まるで暗夜に於ける提燈の如く、六人の者を安全な場所、安全な場所と歩かせてくれた。彼はいついかなる場合でも、絶対に、自分自身を敵の砲火に露出させることをしなかった。いつも何かしらの地物を利用していた。立木から立木、岩の影、道路と畑の間に掘られた小さな溝渠(どぶ)……そんなものまで利用して、自分のからだを隠した。皆それにならった。何の遮蔽する影もない開濶地へ出る時は、なるべく背の高い男を選んで、その男の前に廻るようにした。万事がその調子だった。

兎に角、かれらは逃げるのに夢中だった。早く安全地帯に行かなければならないという頭の他何もなかった。

同上書 p.248~251

そしてこの『督戦隊』もGHQによって焚書処分され、この本もまたハート出版により復刻されているので、誰でも安く買い求めることが出来る。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント