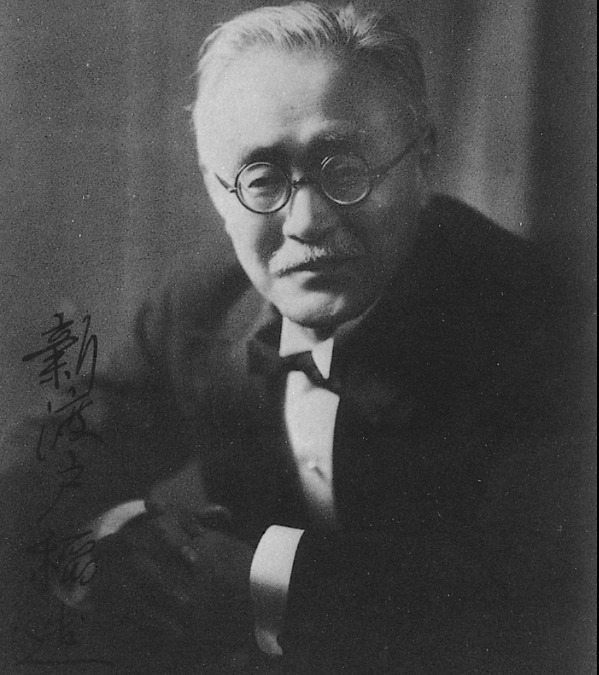

GHQの焚書リストを見ていると、なぜこんな本が焚書処分されたのかと思う本が少なくないのだが、新渡戸稲造の『武士道』もその一つである。

この本は新渡戸がアメリカ滞在中の1899年(明治三十二年)にアメリカのフィラデルフィアで英語で出版されたという。新渡戸がこの本を著したのは、ベルギーの法学者ド・ラヴレー氏と散歩している時に、新渡戸が日本では宗教教育が行われていないことを述べると、ラヴレー氏から「宗教教育無くしてどうして子供に道徳教育を授けるのか」との質問を受けたことや、アメリカ人である新渡戸の妻からも、学校で教えていないにもかかわらずこのような思想や風習が日本であまねく広がっているのはなぜかとの質問があったことがきっかけとなり、二人に満足するような回答をするために、自分の考えをまとめたことが序文に書かれている。

本書は英語圏の各国で広く読まれただけでなく、日本語、ドイツ語、ポーランド語など7ヶ国で翻訳されてロングセラーとなった。

この本の邦訳本が出たのは明治41年の櫻井鴎村の翻訳が最初で、この本は「国立国会図書館デジタルコレクション」でネット公開されているが、正直なところ画像も鮮明ではなく、旧字旧仮名で非常に読みづらい。

その後何度か新しい訳本が出版されていて、GHQが焚書処分したのは昭和十年に啓文堂から出版された邦訳本『邦文武士道』(近藤晴郷訳)であるのだが、残念ながらこの邦訳本は「国立国会図書館デジタルコレクション」でデータ化されているがネット公開されていない。

その後、昭和十三年に岩波文庫から矢内原忠雄訳で『武士道』が出版されていて、不思議なことに岩波文庫の本はGHQ焚書リストに挙がっていない。この本は昭和四十九年に、矢内原忠雄の長男である矢内原伊作により、原訳文を損なわない範囲で口語体に改められ読みやすくされている。今回はこの岩波文庫版で新渡戸稲造の『武士道』の一部を紹介させて頂くこととしたい。

道徳体系としての『武士道』

封建制度の時代において、武士は名誉と特権と、そしてそれらに伴う責任を持った階級であり、その身分に伴う義務(ノーブレス・オブリージュ)として、道徳的規範を求められるようになっていった。それは成文法ではなく、数十年数百年にわたる武士の生活の中で有機的に発達していったものである。

ヨーロッパにおけるが如く日本においてもまた、封建制が公式に始まった時、専門的なる武士の階級が自然に勢力を得て来た。これはサムライとして知られた。その字義は、英語の古語のクニヒト cniht (knecht,knight) と同じく、衛士もしくは従者を意味するものであって、・・・ 中略 ・・・ 漢字の「武家」もしくは「武士」という語も普通に用いられた。彼らは特権階級であって、元来は戦闘を職業とする粗野な素性であったに違いない。この階級は、長期間にわたり絶えざる戦闘の繰り返されているうちに、最も勇敢な、最も冒険的な者の中から自然に徴募せられたのであり、しかして淘汰の過程の進行するに伴い怯懦柔弱の輩は捨てられ、エマスンの句を借用すれば「まったく男性的で、獣のごとき力を持つ粗野なる種族」だけが生き残り、これがサムライの家族と階級とを形成したのである。大なる名誉と大なる特権と、したがってこれに伴う大なる責任とを持つに至り、彼らは直ちに行動の共通規準の必要を感じた。ことに彼らは常に交戦者たる立場にあり、かつ異なる氏に属するものであったから、その必要は一層大であった。あたかも医者が医者仲間の競争をば職業的儀礼によって制限するごとく、また弁護士が作法を破った時には査問会に出なければならぬごとく、武士もまた彼らの不行跡についての最終審判を受くべき何かの規準がなければならなかった。

『武士道』岩波文庫 p.28~29

そこで打ち立てられたルールは、戦う者同士のフェアプレイを促すようなものばかりではなく、精神的な部分を多く含んでいた。ヨーロッパにおいてはキリスト教が騎士道の影響を与えたように、日本に於いては、仏教、神道、儒教が武士道の精神的な部分の形勢に大きな影響を与えたとしている。仏教は、運命に任すという平静な感覚、不可避に対する静かなる服従、危険災禍に直面してのストイック的なる沈着、生を賤しみ死を親しむ心構えを与え、神道は主君に対する忠誠、祖先に対する尊敬、親に対する孝行を教え、それに服従することを武士道にもたらした。さらに儒教は、君臣、父子、夫婦、長幼、朋友間における道徳的規範を武士道に伝えている。

武士の掟

新渡戸は、武士の「掟」についていろいろ書いているが、最も重要であるのは「義」だとしている。

義は武士の掟中最も厳格なる教訓である。武士にとりて卑劣なる行動、曲りたる振舞いほど忌むべきものはない。・・・中略・・・

封建時代の末期には泰平が長く続いたために武士階級の生活に余暇を生じ、これと共にあらゆる種類の娯楽と技芸の嗜(たしな)みを生じた。しかしかかる時代においてさえ、「義士」なる語は学問もしくは芸術の堪能を意味するいかなる名称よりも勝れるものと考えられた。我が国民の大衆教育上しばしば引用せられる四十七人の忠臣は、俗に四十七義士として知られているのである。

ややもすれば詐術が戦術として通用し、虚偽が兵略として通用した時代にありて、この真率正直なる男らしき徳は最大の光輝をもって輝いた宝石であり、人の最も高く賞賛したるところである。義と勇は双生児の兄弟であって、共に武徳である。しかし、勇について述ぶるに先だち、私はしばらく「義理」について述べよう。これは義からの分岐と見るべき語であって、始めはその原型(オリジナル)から僅かだけ離れたに過ぎなかったが、次第に距離を生じ、ついに世俗の用語としてはその本来の意味を離れてしまった。義理という文字は「正義の道理」の意味であるが、時をふるに従い、世論が履行を期待する漠然たる義務の感を意味するようになったのである。その本来の純粋なる意味においては、義理は単純明瞭なる義務を意味した――したがって我々は両親、目上の者、目下の者、一般社会、等々に負う義理ということを言うのである。これらの場合において義理は義務である。何となれば義務とは「正義の道理」が我々になすことを要求し、かつ命令する所以外の何ものでもないではないか。「正義の道理」は我々の絶対命令であるべきではないか。

義理の本来の意味は義務にほかならない。しかして義理という語のできた理由は次の事実からであると、私は思う。すなわち我々の行為、たとえば親に対する行為において、唯一の動機は愛であるべきであるが、それの欠けたる場合、孝を命ずるためには何か他の権威がなければならぬ。そこで人々はこの権威を義理において構成したのである。彼らが義理の権威を形成したことは極めて正当である。何となればもし愛が徳行を刺激するほど強烈に働かない場合には、ひとは知性に助けを求めなければならない。すなわち人の理性を動かして、義(ただ)しく行為する必要を知らしめねばならない。同じことは他の道徳的義務についても言える。義務が重荷と感ぜらるるや否や、ただちに義理が介入して、吾人のそれを避けることを妨げる。義理をかく解する時、それは厳しき監督者であり、鞭を手にして怠惰なる者を打ちてその仕事を遂行せしめる。

同上書 p.39~41

新渡戸は「義と勇は双生児の兄弟」と書いたが、「義」を行うためには「勇」が必要となることは言うまでもない。しかし「勇」を使うところを誤っては評価されない。

勇気は、義のために行われるのでなければ、徳の中に数えられるにほとんど値しない。孔子は『論語』において、その常用の論法に従い消極的に勇の定義を下して、「義を見てなさざるは勇なきなり」と説いた。この格言を積極的に言い直せば「勇とは義(ただ)しき事をなすことなり」である。あらゆる種類の危険を冒し、一命を殆(あやう)くし、死の顎(あぎと)に飛び込む――これらはしばしば勇気と同一視せられ、しかして武器をとる職業においてはかかる猪突的行為――シェイクスピアが呼んで「勇気の私生児」と言えるもの――が、不当に喝采せられた。しかしながら武士道にありてはしからず、死に価せざる事のために死するは、「犬死」と賤しめられた。ブラトンは勇気を定義して、「恐るべきものと恐るべからざるものとを識別することなり」と言ったが、プラトンの名を聞いたことさえなかった水戸の義公も、「戦場に駆け入りて討死するはいとやすき業(わざ)にていかなる無下の者にてもなしえらるべし。生くべき時は生き死すべき時にのみ死するを真の勇とはいうなり」と言っている。西洋において道徳的勇気と肉体的勇気の間に立てられた区別は、我が国民の間にありても久しき前から認められていた。いやしくも武士の少年にして「大勇」と「匹夫の勇」とについて聞かざりし者があろうか。

新渡戸は、武士道には、ほかにも「仁・惻隠の心」、「礼」、「誠」、「名誉」、「忠義」の徳目があることを述べているのだが、決して主君のために奴隷になることは要求していない。主君がリーダーの器でない場合についてはこう述べている。

主君の気紛れの意志、もしくは妄念邪想のために自己の良心を犠牲にする者に対しては、武士道は低き評価を与えた。かかる者は「佞臣(ねいしん)」すなわち腹黒き阿諛(あゆ)をもって気に入ることを求むる奸徒(かんと)として、或いは「寵臣」すなわち卑屈なる追従によりて主君の愛を盗む嬖臣(へいしん)として賤しめられた。・・・中略・・・臣が君と意見を異にする場合、彼の取るべき忠義の途はリア王に仕えしケントのごとく、あらゆる手段をつくして君の非を正すにあった。容れられざる時は、主君をして欲するがままに我を処置せしめよ。かかる場合において、自己の血を濺(そそ)いで言の誠実を表わし、これによって主君の明智と良心に対し最後の訴えをなすは、武士の常としたるところであった。

生命はこれをもって主君に仕うべき手段なりと考えられ、しかしてその理想は名誉に置かれた。したがって武士の教育ならびに訓練の全体はこれに基づいて行われたのである。

同上書 p.84~85

新渡戸が冒頭に書いたように、武士は名誉と特権を持つ代わりに、それらに伴う責任を持った階級であり、その身分に伴う義務(ノーブレス・オブリージュ)として、道徳的規範を求められていた。

わが国ではそのような考え方が、組織の上に立つ者の規範であるとして、各界のリーダーに求められていた時代が長く続いたのだが、今の政治家や高級官僚や財界トップのレベルは明らかに劣化していると言わざるを得ない。自らの特権を利用して利権を追い求め、人事権を振りかざして自分の地位の安泰を図るような人物を重要なポストに立たせては、それぞれの組織全体が劣化して、やがて国全体が衰退していくことになってしまう。

勤勉で礼儀正しく、秩序を大切にする国民性は、おそらく武士道的な考え方が日本のリーダー層に広く根付いたことと無関係ではないと思うのだが、特権階級がノーブレス・オブリージュを履行せず利権追及に走ることが続けば、リーダー層に対する信頼が失われて、いずれ日本人の長所も失われていくことにならないだろうか。

新渡戸の「武士道」は、今の日本人の多くに読んでほしい本の一つである。

GHQが焚書処分した「武士道」についての書籍

GHQは武士道に関する書物の多くを焚書処分しているのだが、大義のために命がけで戦う日本人が多いことを恐れたのではないだろうか。

以下のリストは、GHQによって焚書処分された本のリストの中から、本のタイトルの中に「武士道」という文字を含む書籍を抽出したものである。全36点中、ネット公開されているのは9点のみと少ない。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 |

| 愛国の熱情と武士道 | 松波治郎 | 博正社出版部 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 | 昭和17 |

| 完本武士道初心集 | 佐藤堅司 | 三教書院 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和18 |

| 皇国武士道 | 森 清人 | 第一出版社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 | 昭和14 |

| 産業武士道 | 菊地麟平 | ダイヤモンド社 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和17 |

| 空の武士道 | 野口昂 | 河出書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1465681 | 昭和8 |

| 大義武士道訓 | 大道寺友山 | 鶴書房 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和19 |

| 新渡戸稲造著 邦文武士道 | 近藤晴郷訳 | 慶文堂書店 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和10 |

| 日本精神と武士道 | 仁木笑波 | 浩文社 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和9 |

| 日本武士道史の体系的研究 | 石田文四郎 | 教文館 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和19 |

| 日本武士道史 | 永吉二郎 | 中文館書店 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和7 |

| 葉隠武士道 | 松波治郎 | 一路書苑 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1039579 | 昭和17 |

| 葉隠武士道精義 | 中村常一郎 | 拓南社 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和17 |

| 武士道 | 安部正人 | 大東出版社 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和15 |

| 武士道概説 全 | 田中義能 | 日本学術研究会 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和7 |

| 武士道教本 | 丸岡英夫 編 | 言海書房 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和10 |

| 武士道散華 | 萩原新生 | 牧書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1031128 | 昭和17 |

| 武士道死生観 | 神永文三 | 宮越太陽堂 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和18 |

| 武士道精神 日本精神研究. 第4輯 | 日本文化研究会編 | 東洋書院 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和10 |

| 武士道精神 | 伊藤千真三 編 | 進教社 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和12 |

| 武士道全書 第三巻 | 井野辺茂雄編 | 時代社 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和19 |

| 武士道全書 第四巻 | 佐伯有義 編 | 時代社 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和19 |

| 武士道全書 別巻 | 佐伯有義 編 | 時代社 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和19 |

| 武士道読本 | 武士道学会 編 | 第一出版協会 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和14 |

| 武士道と師道 | 羽田隆雄 | 培風館 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1074555 | 昭和15 |

| 武士道と日本民族 | 花見朔己 | 南光書院 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1039557 | 昭和18 |

| 武士道と武士訓 | 小滝 淳 | 日本公論社 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和18 |

| 武士道の権化 加藤清正 | 合志芳太郎 | 合志芳太郎 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 | 昭和10 |

| 武士道の神髄 | 武士道学会 編 | 帝国書籍協会 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和16 |

| 武士道の真髄 | エルヴィン・ベルツ | 天理時報社 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和17 |

| 武士道の精神 | 橋本 実 | 明世堂書店 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和18 |

| 武士道の大義 | 軍事史学会編 | 軍事史学会 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和18 |

| 武士道の本質 | 井上哲次郎 | 八光社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1039572 | 昭和17 |

| 武士道宝典 | 佐伯有義 | 実業之日本社 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和14 |

| 武士道要意 | 剣聖会 編 | 剣聖会 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1259523 | 昭和8 |

| 武士道論攷 | 古賀斌 | 小学館 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1039576 | 昭和18 |

| 山鹿素行の武士道 | 平尾孤城 | 立川書店 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1039565 | 昭和17 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント