フランスが幕府に接近した経緯

フランスの初代駐日公使のド・ベルクールはイギリスに追随する人物であったが、元治元年(1864年)三月に着任した二代目のロッシュ公使は、着任当初から幕府を重視する姿勢で臨んでいる。

鈴木荘一氏の『開国の真実』にこう解説されている。

ロッシュは、着任早々、幕府首脳陣に対し、

「アヘン戦争がはっきり示しているように、イギリスは工業製品の市場を拡大するためには他国を侵略して顧みない。これにひきかえフランスは天然の資源に富み、芸術・科学もそうであるように、軍事上でも偉大な、しかも正義を愛する国である」

と公言した。当時五十七歳、老練な外交官ロッシュの指摘は、宣伝臭があるにしてもなかなか鋭い。

ロッシュは、就任早々から大見得をきってイギリスと一線を画し、イギリスに対抗した独自の対日政策を打ち出したのである。

当時、アメリカは南北戦争の終盤で対外的意欲はなく、ロシアもクリミア戦争でイギリス・フランス連合軍に負けたのち農奴解放問題など国内矛盾を抱えて対外的覇気は無く、世界の覇者イギリスに対抗しようという『元気印』はフランスぐらいだった。しかもフランスには『条約の締結相手であり日本の正統政府である徳川幕府と親交を深める』という大義名分があった。

また当時、対日貿易はイギリスが圧倒的なシェアを占め、フランスはアメリカ、オランダにも劣後していた。フランスにとってこの改善も課題だった。

とくに貴婦人が装う高級絹織物で世界一の生産量を誇ったフランスは、我が国の東日本で産出される高品質の原料生糸や蚕卵紙の独占的確保を希望した。…

フランスは貴婦人の為の絹織物工業という平和産業に必要な原料生糸を我が国から輸入しようとし、イギリスはわが国へ人殺しの道具である武器を輸出しようとした。

こうした通商政策の相違が、イギリスとフランスの対日政策の対立となったのである。

(鈴木荘一 著『開国の真実』かんき出版 平成16年刊p.289~291)

当時フランスは高級絹織物で世界一の生産量を誇っていたが、わが国の生糸の独占的確保を希望していたという。当時の生糸の生産地は信濃、上野、陸奥をはじめとする東日本でありいずれも譜代の諸藩であった。そのために生糸は徳川幕府の支配下にある商品であったのだが、その生糸が高品質であり国際競争力が高かったという点がポイントである。フランスが幕府に接近したのは、イギリスに対抗する意識もあったと思うが、フランスが最も求めていた商品を幕府が支配していたことが大きかったと理解して良い。

フランス公使ロッシュが富国強兵の重要性を幕府に説いた

元治元年(1864年)八月に英仏蘭米連合軍が下関戦争で攘夷行動を続ける長州を撃破した後幕府が四ヵ国に三百万ドルの償金を支払うことで講和したが、その後幕府は軍事力の強化を図ろうと動き、同年の十二月にロッシュに対し製鉄所と造船所の建設斡旋を依頼している。翌元治二年(1865年)に製鉄所を横須賀に建設することが決定して、フランスの技師レオンス・ヴェルニーを招き入れている。

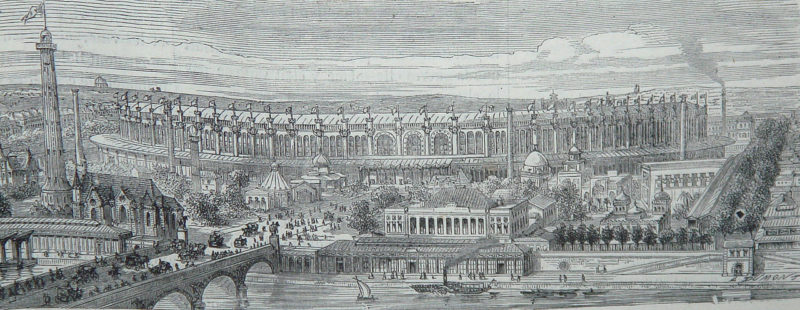

同年春には横浜仏語伝習所が設立され 夏にはパリ万国博覧会に参加推薦を受け幕府が出展を承諾している。

少し前にこのブログで、同年(慶応元年:1865年)九月に兵庫開港と条約勅許などを求めて四カ国連合が軍艦九隻を大阪湾に碇泊させたことを書いた。

この時はフランスもイギリスに同調したものの、幕府に対し裏から情報を提供することも忘れなかった。田中惣五郎 著『徳川慶喜 : 最後の将軍』にはロッシュが幕府に提出した書状が紹介されている。

…イギリス政府の所為を考えるに、交易を専らとし、自己の利害のみを先んじ、追々疑念を生じ彼の心、大君(将軍)は最早実意なく専ら鎖港の思召ならんと思い居るところに、薩摩・長州の大名イギリスへ密かに使者を遣わし、何時となく二ヶ国に於いて開港致すべくの存意を顕(あらわ)し候ゆえ、かえって諸大臣と外国と睦まじく交わるに、ひとり政府(幕府)のみ鎖港の志ありと英の政府深く疑いおり候。

(田中惣五郎 著『徳川慶喜 : 最後の将軍』千倉書房 昭和14年刊p.226)

イギリスが幕府を疑っていた経緯は以前にも書いたが、薩長と戦ったのち両藩は攘夷が不可能であることを悟りその後はイギリスと接近しているのにもかかわらず、朝廷に配慮して幕府のみが開港を拒否していることをイギリスが疑いの目で見ていることをロッシュが幕府に忠告していたことは重要である。ロッシュはこのようにイギリスの考え方を幕府に伝えていたのである。

その上で、幕府が再び鎖国することはイギリスほか諸国が承知せず戦争とならざるを得ない。しかし幕府には戦えるに充分な武器がない。ロッシュは大阪湾に戦艦を出して幕府や朝廷を威嚇しようとするイギリスを止めようと試みたが難しかったために、やむを得ずイギリスの要求に従い軍艦を出したが、この問題を解決するために幕府は、とにかく京都の朝廷を動かして条約の勅許を得、さらに兵庫を開港して英国政府の疑念を解き、薩長の共謀を挫くべきであると説いた。そして、しばらくは各国と親睦を図る一方で幕府としても富国強兵を図り、他国から国境を犯そうという動きを防御できる実力を備えるべきであると主張したのである。

このロッシュの意見書は全文と解説が『近世日本国民史. 第58巻』に詳述されているので、興味のある方は覗かれると良い。

陸軍におけるフランス式兵制の採用

幕府は横須賀造船所建築に着手しただけでなく、慶応二年(1866年)八月に旗本の刀と槍を捨てさせて全員に銃を携行させ、少数精鋭で攻撃力強化をはかる軍制改革を断行している。さらに将軍徳川慶喜はロッシュの勧めにより、フランスから陸軍軍事教官を招き、直接指導を受けることにした。鈴木荘一氏は前掲書でこう解説している。

当時、フランスはナポレオン三世の時代で、全欧州を席巻したナポレオン一世の時代ほどではなかったが、それでもなお有力な陸軍国だった。慶応三年(1867年)二月フランス陸軍士官シャノアン、ブリュネー以下十八名の教官が来日し、横浜に設けられた伝習所で歩兵・騎兵・砲兵の教育が開始された。フランスから士官と兵士の軍服類も日本へ送られ、旗本たちはこれを着用した。その後、伝習所は江戸郊外の駒場野に移された。慶応三年(1867年)六月には陸軍幹部養成のための三兵(歩兵、騎兵、砲兵)士官学校創設が決まり、旗本の子弟で十四歳から十九歳までの志願者を募集した。

(『開国の真実』 p.295-296)

こうして徳川慶喜は慶応三年(1867年)年末には歩兵七個連隊、騎兵一隊、砲兵四隊、計一万数千人の近代的陸軍を整備した。

フランスが日本に派遣した軍事顧問団の団長のシャルル・シャノワーノ大尉は後にフランスの陸軍大将、陸軍大臣も務めた人物であり副隊長のジャン・ブリュネは箱館戦争に旧幕府軍として戦い、帰国し名誉回復された後にフランス陸軍参謀総長まで登り詰めている。フランスが派遣した顧問団には超一級の人材が含まれていた。

ロッシュの献策により兵庫開港問題を解決した徳川慶喜

かくして幕府は、討幕勢力から畏怖されるまでに軍事力を整えていったのだが、イギリスが長州藩を支援して上海―下関ルートで武器の密輸が行なわれていることを知っていながら、咎めることができない事情があった。鈴木荘一氏はこう解説している。

…イギリスは『世界の覇者』である。幕府に、イギリスの不法行為を非難する力は、到底なかった。だから幕府は、イギリスと直接対決しないように細心の注意を払いながら長州藩を膺懲しようして、第二次長州征伐に踏み切り、あえなく返り討ちにあった。

第二次長州征伐での幕府軍の敗北は、結局、長州藩とイギリス商人達の武器の密貿易を容認する結果となったのである。

通商条約は『下関の開港』も『幕府以外の者による運上所への無届け武器輸入』も認めていない。

それなのに世界の覇者イギリスは、通商条約違反を先頭に立って行っている。

…

幕府はこの問題を軍事力によって解決する選択肢を持ち得なかった。

第十五代将軍徳川慶喜は、この難問を外交によって解決するしか無かった。問題の焦点は、

「イギリスが、開港場以外の下関で、幕府以外の者に対する無届け武器密輸を行なっている」という「通商条約違反」である。

しかし幕府にはイギリスの通商条約違反を強く論難できない事情があった。

それが、「兵庫開港問題」であった。

井伊大老が調印した通商条約は「兵庫開港」を定め、その実施時期はロンドン覚書により、「慶応三年十二月七日(西暦1868年1月1日)まで」と対外公約していた。

しかし兵庫開港は朝廷から勅許が下りず、暗礁に乗り上げたまま手付かずの状態にあった。

…

朝廷から兵庫開港の勅許が下りず「兵庫未開港という通商条約不履行」のままでは、幕府としても、「イギリスの通商条約違反を強く論難することは出来なかった」のである。

…

だからパークス*は、幕府に兵庫開港を強く要求しつつ、一方ではイギリス商人達の「下関での密貿易という通商条約違反」を臆面もなく黙認した。*パークス:駐日イギリス公使

(同上書p.298~299)

イギリスは幕府が開港を認めていない下関で、条約違反である無届武器貿易を堂々と行っていたのだが、兵庫開港に目途をつけなければイギリスの条約違反を責めることも出来なかった。

この問題の解決のため、フランス公使ロッシュは幕府に対して兵庫開港の決断を促す書状を出している。慶応3年(1867)3月に徳川慶喜に謁見の際にロッシュが言上した内容が『徳川慶喜伝 巻3』に記されていている。

条約は必ず履行せざるべからず。これを履行せざるは、政府が外交を好まざるか、または微力にして決行する能わざるかの二つにもとづく。外国政府はその目的を達せんがため、もし前者ならば兵力に訴うべく、後者ならば有力の諸藩と交を結ぶに至るべし。…薩長二藩はすでに英国と通じて公然幕府に反抗せんとす。この際宜しく処分の法を定めて、兵庫と新潟の代港を開き、江戸・大坂は人心不居合の故をもって注視し、更に下関・鹿児島の二港を開くべし。しからば二藩が流布したる幕府外交を好まずと言える説は自ずから消滅せん。また二藩にして領内の開港を拒まば、その奸計は暴露すべし。

(渋沢栄一 著『徳川慶喜公伝. 巻3』竜門社 大正7年刊 p.486)

ロッシュの提案は、薩長の先手を打って幕府が兵庫を開港し、日本国の外交の主導権が徳川幕府に存することを諸国に示すことなど多岐にわたるが、慶喜は兵庫の開港についてすぐに行動に移している。

慶喜は四月に兵庫開港の勅許を朝廷に要請し、勅許が下りない状態で五月に四国(英仏米蘭)公使と正式に接見し、兵庫開港後の規則などを協議している。このことは、討幕勢力にとっては革命のチャンスを失うかもしれない重要な出来事であった。GHQ焚書の『幕末期東亜外交史』にはこう書かれている。

慶喜の四国公使接見は、外国側に非常な好印象を与えた。諸公使の記述は、その点で一致している。「大君陛下(将軍慶喜)は三十一歳で極めて交換を持たせる容子の持主であった…」とファンケンブルグ(アメリカ公使)は慶喜をほめそやし、サトウ(イギリス外交官)も「彼は余の見たうちで最も貴族的な容貌をしていた。その額は高く、その鼻は姿よく隆起し―申し分なき紳士であった…」といっている。こうして諸国と幕府とが、しっくりと結び合おうとしている形勢が、薩長にとっては焦慮の的となった。この前後、サトウは、西郷隆盛らの訪問を受けた。サトウは書いている。

(大熊真 著『幕末期東亜外交史』乾元社 昭和19年刊 p.260~261)

「余は西郷に言った。革命の機会を逃してはいけない。もし兵庫が開かれてしまったら、諸大名にとっての機会は永遠に去るであろう。」(Satow, Diplomat, p.200)

兵庫・大坂が幕府の手で開かれてしまえば、その地の平和と安全とは、諸外国の関心事となるから、これらの土地の争奪、これらの土地での戦闘は、諸外国が、艦砲と陸戦隊との力にかけて、防止するであろう。…サトウは、そういうことを念頭において、西郷らに「やるなら今のうちだ、機会を失すれば、諸侯はつぶされるぞ」と警告したのであろう。

サトウが西郷の訪問を受けて革命の機を逸するなと述べたことは、本人の手記である『一外交官の見た明治維新(上)』(岩波文庫p.255)に出ているので真実であろう。

慶喜は慶応三年(1867)五月二十三日の朝議の場で、ロッシュの献策のとおりに兵庫開港の勅許を要請し、一昼夜の議論に打ち勝って、二十四日の夜八時になって兵庫開港の勅許を獲得して井伊大老の調印した通商条約の不備を補完し、これによって諸外国からの苛烈な要求を封じることができた。しかしながら、アーネスト・サトウが西郷に語った「もし兵庫が開かれてしまったら、諸大名にとっての機会は永遠に去る」ということにはならなかったのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント