わが国で社会革命が発生し、内乱が起こるかもしれないと考えていたイギリス

前回の「歴史ノート」で、下関戦争で四ヵ国連合軍が長州に勝利し、関門海峡に設置された長州藩の砲台が完全に破壊され、連合軍が償金として要求した三百万ドルは幕府が支払うことになったことを書いた。

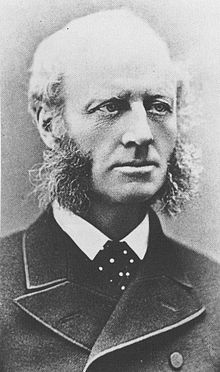

ところがイギリス本国のラッセル外相は、下関海峡の封鎖を解除させるために四ヵ国艦隊を組んで長州を武力攻撃したことはやるべきでなかったとしてオールコック公使を解任し、上海領事であったハリー・パークスを第二代の駐日公使に決定し、1865年7月にパークスは横浜に到着した。

このパークスにラッセル外相が与えた1865年8月23日 (慶応元年七月三日) 付の訓令には興味深いことが記されている。この内容は、英国外交官アーネスト・サトウの生涯を描いた萩原延寿著『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄』に掲載されており、この訓令を読むと、当時のイギリスが日本という国をどのように見ていたかをよく伝えていて興味深い。

最近日本からイギリス政府にとどく報告によれば、日本で大規模な社会革命が発生しており、その結果内乱がおきるかもしれない、という結論にみちびかれる。

このような国内の混乱は、ほとんどといってよいほど、近年日本と諸外国とのあいだに生じたあたらしい関係に起因するように思われる。それまでは、すべての外国人を日本から徹底的に排除する政策が幕府によって保持され、そして、有力な封建諸侯(大名)と大部分の日本人は、数世紀にわたって存在し、天皇と将軍のあいだにきわめて複雑な関係を設定しているこの幕府という存在を甘んじて受け入れていたのである。

(萩原延寿著『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄』朝日文庫 p.61~62)

イギリスは、当初は幕府の将軍を日本国の主権者と位置付けてきたのだが、将軍の行使する権威は天皇と呼ぶ君主によって委任されたものであることがわかってきた。しかしながら、イギリスと日本とが結んだ条約は天皇の勅許を得ていない。

それでもイギリスは幕府の将軍が日本の最高権力者と考え、幕府が条約を締結する権限を有しており条約上の義務を履行するものと考えてきた。また、幕府の力が及ばない、強力ないくつかの藩が存在し、幕府の開国策を邪魔していると理解していた。

ところが、イギリスが薩摩藩と長州藩と戦って勝利すると、いずれの藩主もイギリスに友好的な提案をしたばかりでなく、使者を日本駐在の欧米諸国の代表に派遣してきたのである。

これらの使者によれば、かれらが外国人を攻撃し、外国人との交際に反対したのは、将軍の命令に従ったまでの事であり、彼らは外国交際に反対であるどころか、逆に外国人のためにかれらの港をひらく用意があり、それができないのは、ただ将軍が妨害しているからだというのである。かれらによれば、将軍は外国貿易を独占し、競争相手となるような有力な大名に外国貿易の分け前をあたえまいとしているのだというのである。

(同上書 p.64)

以前このブログで和宮降嫁のことを書いたが、孝明天皇は十四代将軍・徳川家茂に皇女和宮を降嫁させることを勅許するにあたり攘夷の実行を条件とし、老中・安藤信正らは「公武合体」を推進することを優先して攘夷実行を確約してしまったのである。

その後幕府は、朝廷から何度も攘夷の実行を求められ、天皇への説明を求められた将軍家茂は文久三年(1863年)三月に京都に向かっている。当時の京都は過激な攘夷熱で沸き立っており、家茂は「五月十日(6/25)を以て攘夷を実行する」旨の奉答書は出さざるを得ないような状況であった。

幕府が攘夷期日を決めたことは本意ではなかったのだが、長州藩は早速関門海峡で外国船の砲撃を開始し、翌元治元年(1864年)には四カ国連合艦隊が下関で長州藩と戦い、薩摩藩は文久三年(1863年)に生麦事件の償金支払いを求めて来た英国艦隊と戦った。いずれの藩も戦いに敗れたが、その後は両藩ともイギリスほか諸国との貿易のために港をひらく用意があると言ってきたのである。

前回の記事で書いたが、下関戦争の講和条件として三百万ドルの賠償金を支払うか、下関を開港するかの選択を幕府に与えたのだが、償金支払いを選んだ幕府の選択がイギリスに不信感を与えたのである。

…条約で述べられている諸港を外国貿易のために開放することが、幕府にとって危険なものであると信じられるかぎり、イギリス政府は条約上の権利の行使を一時停止することに応じた。

しかし、いまや幕府にとってそのような危険は事実上存在せず、あらたに日本の港を外国貿易のために開放することは、いくつかの有力な大名や日本国民によって、大きな満足をもって迎えられるように思われるのである。

いくつかの主要な大名が前途有望なイギリス貿易のためにその港をひらく用意がある場合、イギリス政府は不十分な根拠にもとづいて、それらの港から自国民がまったく排除されるのを黙視しているつもりはないのである。

(同上書 p.65~66)

イギリスは三百万ドルの償金よりも下関開港を強く望んでいた。長州藩も開港に同意していたにもかかわらず、幕府が償金支払いを選択したことに不信感を持ったのである。これまで幕府は雄藩が開港に抵抗して攘夷を行っていると説明していたのだが、薩摩藩も長州藩も実際にイギリスなどと戦って攘夷が不可能なことを悟り、西洋の知識や文物を取り入れる姿勢に変わってきたのである。下関戦争が終わって、これまで攘夷に熱心であった藩よりも、幕府が列国にとっての抵抗勢力と捉えられたのである。

幕府が下関開港を断り償金支払いを決断した理由

資金面で厳しかった幕府にとっては、薩摩藩や長州藩が開国支持に傾いていたのであれば、朝廷を説得して下関開港に応じるとか、兵庫港の開港時期を早めることによって、賠償金支払いを大幅にカットする交渉も出来たはずなのだ。にもかかわらず幕府は自らの意思で償金の全額支払いを引き受けたのだが、それはなぜだったのか。

和宮降嫁のために孝明天皇と「攘夷実行」を約束していたのもその一因であったのかもしれないが、GHQ焚書の『幕末期東亜外交史』で著者の大熊真はこう推測している。

思うに幕府は、下関が、諸侯によって開かれようとしていることを知ったからこそ、それを、外国側にさせないために、償金の支払いを申し出て、諸侯のチャンスを封じ、諸外国の選択権をも封じたのではなかろうか。しかもそれは急がなければならなかった。…

下関が長州の手で開かれたら、関税収入は長州のふところに入る。天下の物資は長州に集まる。開港場としての下関は、もはや列国の利害に結合してしまって、幕府は毛利候に手を下すことが出来なくなる。三百万ドルでこの危険が防止できるものならばと考えたのは無理もない次第である。

…

考えてみると、第一回分割払いは来る8月20日までにするが、第二回以下は三ヶ月毎ではなく、一箇年のばして欲しいという申し入れになっている。ここに秘密の鍵があるように思う。簡単に言ってしまえば、早いところ第一回の五十万ドルを払って、下関開港を妨害し、その一年間に、再度の征長によって長州の土地、少なくともその重要部分を幕府の手に納め、幕府領としての下関を改めて開港することを申し入れ、残りの二百五十万ドルに棒を引かせようというのが幕府の狙いではなかったであろうか。

(大熊真 著『幕末期東亜外交史』乾元社 昭和十九年刊 p.219~221)

安政の五ヶ国条約で開港することが決まったのは神奈川・長崎・箱館・新潟・兵庫の五港(但し新潟・兵庫の開港は遅れていた)だが、いずれも幕府領であるので関税収入がもたらされれるのは幕府だけであった。ところが、下関は長州藩の領土であり、そのまま開港すれば長州藩に関税が落ちることとなる。そうなると、幕府の言うことを聞かない長州藩がますます力を増すことになる。

文中の「征長」というのは、元治元年(1864年)に長州藩が池田屋事件を機に京都に攻めのぼったが薩摩・会津両藩に敗れ(禁門の変)、朝敵となった長州藩が同年と慶応2年(1866年)の二回にわたり幕府の征討を受けることとなった事件を言うが、大熊氏の説は、第一回目の償金支払いで長州藩主導の下関開港を封じ、その後長州征伐で長州に勝利して貿易に適した港を幕府領としたのち開港に応じて、償金支払い額の減額をはかろうとした、というものだが、結構説得力がある。

幕府の償金支払期日延長申出を機に厳しい条件を突き付けたパークス

しかしながら、三百万ドルの償金支払いの負担は幕府にとって重たく、幕府は、第一回目の五十万ドルは慶応元年(1865年)六月に支払うが、第二回目以降の支払いについて一年延期を申し入れている。そのタイミングでイギリス公使パークスが動き、軍艦九隻を差し向けて幕府に対し強談判に及んでいる。GHQ焚書の『日英外交裏面史』にはこう解説されている。

当時、将軍家茂は征長事件につき西上中で、閣老も多く将軍に扈従(こしょう:付き従うこと)して不在中なりしため、英、米、仏、蘭の四ヵ国公使等は、英、仏、蘭九隻の軍艦に分乗し、慶応元年九月十六日(1865/11/04)摂海(せっかい:大阪湾)に闖入した。突然外国艦隊が宮闕に近き摂海を犯したので、京阪地方における衝動は実際言語に絶した。九隻のうち八隻は兵庫に留まり一隻は進んで大阪天保山に入ったので、小笠原閣老が訪問すると、英国公使パークスは、兵庫開港要求のため来たのだ。閣老に於いて要求を容れらるれば可、しからざれば大坂城に入りて大君に面謁するか、京都に到ってミカドに奏請するであろうという強談判である。さらに阿部閣老が兵庫へ赴き各国公使へ面謁すると、条約勅許と兵庫の即時開港を迫って動かなかった。しかるに阿部・松前の両閣老は早計にも開港承諾のことを申し送ったのである。この一件が朝廷に聞こえるや、両閣老は朝廷より官位召し上げのうえ国許に於いて謹慎すべしと処分せられた。これ実に江戸開府以来の大珍事である。将軍家茂は恐懼して即日辞表を朝廷に上り、東帰せんとするなどの大波乱を巻き起こした。十月五日宮中に於いて大評定あり、一橋慶喜の如きは、もし条約御許容なくば、某(それがし)は責を負い、腹一文字に掻き切るべしとまで大見得を切り、徹宵会議はつづけられて漸く勅許を奏請するに至ったが、しかも『兵庫港の議は被止候事』と、兵庫の開港は御許容にならなかった。

(柴田俊三 著『日英外交裏面史』秀文閣 昭和16年刊 p.72~73)

本国からの指令に基づきパークスが老中阿部正外らに提案したのは、①兵庫の早期開港 ②条約勅許 ③関税の減税 の三点を応諾すれば下関償金支払いを猶予し、かつ二百万ドルを減額するというものであった。その時にパークスは「今新たに港を開く件でミカドの承認を得ることができないならば、条約遂行の能力が大君にはないという事実を閣老が認める結果になり、結局動きが取れなくなるし、列国としても、直接ミカドに条約の批准を要請するの余儀なきに至るであろう(『一外交官の見た明治維新(上)』p.188)」と言って圧力をかけた。幕府は、天皇から条約勅許を得るために必死で動き、なんとか勅許を取り付けたが、兵庫開港は認められなかったのである。

パークスは幕府の心中を察して下関開港を持ち出さなかったのだが、兵庫開港なら幕府の直轄地であり、幕府も判断しやすいと考えていたであろう。幕府側も、苦労して条約勅許が得られ、関税の引き下げにも応じたのであるから、兵庫を開港して償金の大幅減額を実現したかったと思われる。

しかしながら朝廷により兵庫開港が阻まれた。パークスは兵庫開港がだめなら償金の減額は認めなかったのである。その後幕府使節の老中・本荘宗秀は関税の引き下げについても応諾してしまった。償金が減額されないなら、兵庫の開港や関税の引き下げには応じないという交渉余地があったと考えられるのだが、大阪湾の軍艦に威圧されたのか、幕府に人材がいなかったのか、大幅な税率引き下げまで認めてしまったのである。従来の関税率は、日米修好通商条約締結時にタウンゼント・ハリスが日本に有利なように税率(5~35%)を設定した経緯にあるが、この機に一律5%に引き下げられてしまったのである。

幕府による兵庫開港を阻んだ薩摩藩

幕府にとっては兵庫開港は税収も期待出来るよう話であり抵抗する理由は乏しい。開港を阻んだのは誰の意向であったのだろうか。

幕府は兵庫の開港についてもあわせて勅許を得ようと考えたのだが、田辺太一 著『幕末外交談』という本に、条約の勅許は認めても兵庫開港を認めないように建言した人物が薩摩藩の大久保一蔵(利通)だったということが書かれている。

兵庫港の事は、薩藩士大久保一蔵よりの建議ありて許されず、左のごとき勅諚あるに至れり。

…「兵庫の儀は被止候事」

(田辺太一 著『幕末外交談』冨山房 明治三十一年刊 p.430~431)

また、前掲の『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄』には、こう記されている。

将軍に敵意をもつ大名たちは(兵庫が開港された場合)貿易上の利益は将軍によって独占され、権力はますます将軍に集中し、京都における将軍の影響力が非常に増大することを惧れている。そして、これは将軍を支持する大名たちについてもいえることだが、彼らはまさにこの国の心臓部にあたり、しかも首都に近い場所(兵庫) に外国人が住み着くことに対して、つよい嫌悪の念をいだいている。外国人の居住にともない、生活必需品が騰貴し、あたらしい、いわゆる危険な思想が民衆の間に広まるからである。

(『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄3』p.153)

そしてサトウは後日薩摩藩を訪問した際に、家老の新納刑部から1865年11月(慶応元年九月)に条約を勅許する代わりに兵庫開港の中止とする旨の薩摩藩主の上奏文を天皇に提出しており、その文章は家老の島津伊勢が書いたということを記録している。(『一外交官の見た明治維新(上)』p.214)

上奏文を大久保利通が書いたのか、島津伊勢が書いたのかはよくわからないが、どちらにせよ幕府が最も困るように薩摩藩が動いたことは確かなようである。

この時期にはすでに薩摩藩は倒幕を意識していたと思われ、その後三ヶ月も経たないうちに、坂本龍馬の仲介で薩長同盟が成立しているのだ。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント