「アラビアのロレンス」

T.E.ロレンスの生涯とオスマン帝国からのアラブ独立運動を描いた『アラビアのロレンス』という映画がある。1962年に公開され第35回アカデミー賞を受賞した作品だが、T.E.ロレンスは実在の英国陸軍将校で、後に彼は英国秘密諜報部の一員であったことを著書の序文で暴露しているという。

今次大戦の勃発直前に、ローレンスの遺稿がローレンスの兄弟によって出版されたが、その書『東洋の集合』の中に、これまで秘密にされていたローレンスの前記の著書『智謀の七つの柱』の序文が発表された。この書と『東洋の集合』の出版との間には七ヶ年の年月が経過しているが、『智謀の七つの柱』の序文が何故七年後になってようやく発表されたのであろうか。それは序文が実に重大な秘密を暴露しているからである。即ち彼ローレンスは、序文の中で、自分が何にも知らないことにしておいてアラビアの肩を持って本国政府に楯をついてアラビアの信頼を得、アラビアを味方にして第一次世界大戦を英国の有利に導くことが英国の為であることを良く知っていたのだ、と自ら告白している。大戦に勝てば、英国がアラビアに与えた約束などは一片の反故になることは百も承知していた。しかし「敗戦の憂目を見るよりは、むしろ約束を破るにしくはなし」である。アラビア救国の英雄とされていたローレンスも、その正体は英国秘密諜報部の一員に過ぎなかったのである。

牧勝彦 著『英国スパイ五百年史』刀江書院 昭和15年刊 p.59

オスマン帝国の国力の絶頂期は16世紀から17世紀で、その頃はバルカン半島、アナトリア半島、中東地域の大半と北アフリカ、コーカサスを支配下に置く広大な版図を有していた。その後の経緯は省略するが、欧州列強の介入により国力が衰え、オスマン帝国はトルコ民族国家のトルコ共和国となり、エジプト、シリア、イラク、アラビア半島、マグリブを放棄せざるを得なくなった。放棄された地域は英国などの西欧諸国の植民地となったのち独立は認められたものの、その後も西欧諸国の間接的支配を受け続けていた。

オスマン帝国から解放されたアラビアは、その後老練なファイサル国王がイラク・シリア・アラブ半島を含む大アラブ王国の建国を構想するようになるのだが、この国王は1933年9月8日、英国秘密諜報部によって毒殺されている。

1933年夏、英国秘密諜報部の魔手に踊らされて五百人のアッシリア人が反政府の軍勢を挙げ、遂に政府軍と衝突するまでに事態は悪化した。スイスに滞在中の王は急遽バグダッドに帰り、英国大使フランシス・ハンフリー卿と解決を図った。

当時の四囲の情勢からみて王と大使の交渉は重大かつ険悪なものであったらしい。しかし解決の見込みがついたか、王は数日後再びスイスへ向かって出発した。公式の発表によると、王は静養のためスイスのベルンに滞留されることとなっているが、王はその最後の日(1933年9月8日)はことのほか元気であらせられた。王は二三の御友人――その中にはインドの高僧の娘なるバプシー・パーヴェー嬢及び彼女の兄ドクトル・パーヴェーもいた――と晩餐を摂られたが、しばらくすると突然不快を覚えられ、軽い脳貧血をおこされ、そのまま寝室に入られた。王の死はその真夜中であったに違いない。 …中略… ファイザル王の死後三日目、ロンドンの「サンデー・エキスプレス」紙は王の死因は決して自然の原因に基づくものでなく毒殺されたのだ、と猟奇的な記事を発表してセンセーションを起こした。王の最後の晩餐に妖しき女がいたことがわかり、それがその時以来どこかへ消えてしまったこともわかった。新聞は躍起となって各方面へ探索の記者を派遣して、遂にその異国的妖女がバプシー・パーヴェー嬢であることを突き止めた。彼女は王の死後三日目に兄と一緒にベルンを出発してしまっていた。

ファイザル王は英国秘密諜報部の手にかかって横死を遂げたのだと、バグダッドの外交官筋では公然と話された。

同上書 p.63~65

王の遺体は英国の軍艦によってハイファまで届けられた。これは一般に王に対する英国の最後の敬意といわれているが、何と幼稚な欺瞞策であろう。

1939年4月にはイラクのガチ一世も自動車事故で亡くなったのだが、これも英国秘密諜報部が関与していた可能性が高そうだ。ガチ一世はアラビア人に有利にパレスチナ問題を解決することを英国に要望し、隣邦の諸王とも連携してそのために動いていたことから抹殺されたのであろう。

「サラエボ事件」と英国秘密諜報部

英国秘密諜報部は多くの戦争や革命、重要人物の暗殺などにかかわってきたのだが、次に、第一次世界大戦勃発のきっかけとなったとされる1914年6月28日にセルビアの青年によってオーストリア帝位継承者夫妻が暗殺された「サラエボ事件」については、この本にどのように解説されているのだろうか。

英国の外交史は他民族の国内対立利用の歴史であり、これを極度に利用して結局はこの民族をして英国の資本主義に屈服せしめるにある。この点に於いては英国の公式方面を担当する輩は実に巧妙であるが、英国秘密諜報部といえども決して人後に落ちない。彼らの金科玉条として信奉するモットーは…殺人、謀略、スパイ等の道具に使用する者を目指す国民中から選定することである。即ち最高政策を実行するものは英国人であるが、これを個々の場合に応じて実際行動に移すときは犠牲にせらるる国民をして行わしめる。即ち英国が舞台監督となって、これに踊らされる役者は目指す国の国民である。この原則を厳格に守ることは最近益々強調され、ボールドウィンの叫んだ「秘密にせよ、あくまで秘密にせよ」という言葉はこの間の事情をよく物語るものである。

かく考える時、第一次世界大戦勃発の直前、大戦の原因をなせるサラエボの一発はそも如何なる源泉から発したのであろうか。この事件の線を引いていたと称せられるヂミトリエウィッチュおよび、マルセイユ事件の背後の人物ハヴェリッチュ等の蔭に隠れて、更に一段奥から彼ら黒幕を操っていたのは何者であろう。

サラエボ事件。ヂミトリエウィッチュなる人物はセルビア国の参謀大佐であり、かつ同国情報部の責任者でもある。彼はさらにセルビアの秘密結社「黒い手」の団長であり、この結社に属するガウリコ・プリンチブ、ネデルコ・チャプリノウィチュおよびトフリコグラベツ等の輩を実行機関として働かせた。サラエボ事件は公判に付されたチャプリノウィチュは、ユダヤ人の秘密結社たるフリーメーソンに言及し、公判の進行とともにタンコヂチュおよびギガノウィチュなる二人のフリーメーソンに属する手下が、一味の同情的支援の下に決行したことが彼らの自供によって暴露された。

セルビアは当時の政府閣員中の何人がこの事件に関係していたかを極力秘密にしようと努力した。

ヂミトリエウィッチュは最後に事件の責任を一人で負うことに堪えられなくなって、関係者一同、特に彼に命令を与えたものに一半を負わさせんとしたところから遂に仲間割れを生じて、そのために彼は秘かに殺されんとしたが、これは未遂に終わった。彼を闇から闇に葬らんとして失敗した一味は、合法的方法によって彼を抹殺する計画を立てた。即ち英国秘密諜報部の本拠であり、ギリシャの国法を無視して自らの勝手に振舞えるバルカンのサロニキへ公判を移し、ヂミトリエウィッチュを即時死刑に宣告し、処刑してしまった。

牧勝彦 著『英国スパイ五百年史』刀江書院 昭和15年刊 p.114~116

彼の死刑によってこの事件の背後関係は遂に明るみに出されずに済んだが、英国秘密諜報部が蔭で糸を引いていたことは間違いのない事実である。

サラエボ事件の約1ヶ月後の7月31日には、フランスで圧倒的な人気のあった政治家であるジャン・ジョレスが暗殺されている。彼は第一次世界大戦に一貫して反対を表明していたのだが、暗殺された翌日にフランスが総動員体制が成立し、フランスは第一次世界大戦に参戦することとなる。ジャン・ジョレスを暗殺した犯人のラオル・ビレンは、暗殺したのは「愛国心の発露である」とし、大戦が連合国軍側の勝利に帰すとその半年後になぜか彼は無罪放免されている。

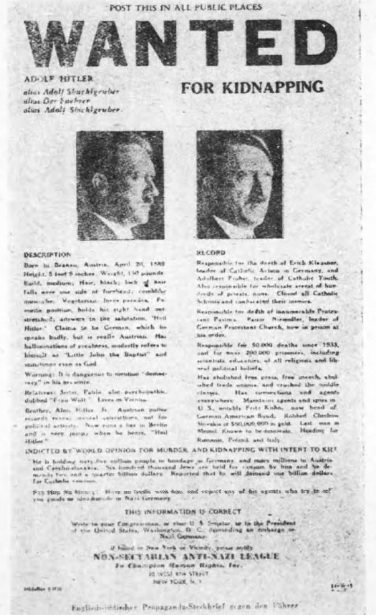

ヒットラーの暗殺と英国秘密諜報部

このように英国は、秘密諜報部を動かしてターゲットとした国の分断を図ったり要人を暗殺したりしてきたのだが、英国は直接手を下すことはなく、ターゲットとした国に住む貧しい連中が自発的に暴動を起こしたりテロを行うような方法を取って来た。しかし、ナチスドイツはこのような英国の手口を警戒していて、ヒットラーの暗殺には英国秘密諜報部もかなり苦労したようだ。

ドイツでは誰も知らない暗殺事件なるものが英国側から伝わってくることが多いのである。時にはまた計画はされたが実行されない内に露見したという報道も伝わってくる。ところが一般に暗殺事件があった、という報道のある前には必ず、ドイツ国内では暴動が起こっているというニュースが表れる。これも例の伏線の一つであって首謀者の存在を世人の頭に浮かばせまいとする手段である。

ところが、さてドイツ特高警察の優秀な組織にはこの英国スパイも流石に手が出ないと見えて、ヒットラーを狙った幾多の暗殺事件もその計画中に発見され、未然に逮捕されているのである。しかし如何に委託されたとは言いながら、暗殺計画を実行に移して自ら手を下さんとする無頼漢は実に御し難き生き物ではあるが、この連中は満足に生涯を終わるものは殆んどない。いつかは刑に死ぬようになっているもので、だいたいの場合は計画を遂行する未然に逮捕されている。ヒルシュなるユダヤ人は、英国の廻し者シトラッサーがまず試しに1937年に送り出した者で、未然に逮捕されたのである。その後またもや、英国秘密諜報部から意を受けた仲介人シトラッサーから頼まれてドイツに渡り、1938年5月26日に数々の暗殺にマンマと失敗して逮捕されたカール・デブキングとヘルムート・クレミンの二人の犯人は子細なる千代宇佐の結果死刑に処された。この二人は1937年のニュルンベルグのナチス党大会を目あてにして来たが実行に至らずして終わり、第二回目はムッソリーニ訪独の時期をねらって同年9月25日から29日の間をと目がけたが、これも実行前に挫折。第三回目が10月日のブュッケベルグにおける秋の収穫祭の時だったが同様に失敗――今度こそはと張り切って火薬を運搬しているところを特高警察に不審尋問されて逮捕されたのである。

焦りに焦った英国のデマはアドルフ・ヒットラー殺害さる!と報道するに至って実にその狂気沙汰の頂点に達したのである。しかしおおよそ礼節の何たるかをわきまえないのは、このニュースをさらに粉飾して「アドルフ・ヒットラーの奇妙なる死」という本を出版せる米国の本屋である。マコーレー商会という出版屋であるが、英国の委嘱を受けて1939年の年初に出版している。四百枚にたらんとする大部の書物だが、内容は驚くべき程荒唐無稽の空想の羅列である。…中略…この匿名の著者は自分はヒットラーの身代わり役に雇われた四人の男の一人であって、ヒットラーの死んだのを自分の目で見たと主張するのである。今ドイツを支配しているのはヒットラーではない。ヒットラーによく似た替え玉でババリア地方のある薬剤師の私生児だ。

同上書 p.168~171

この本はほとんど売れなかったようだが、英国はその後もヒットラー暗殺にこだわっていて、首相のチェンバレンは1939年9月3日の下院における演説で「余はヒットラーの死ぬ日迄は是非とも生きて居たい」と述べたという。そして同年の11月9日にミュンヘンで爆弾によるヒットラー暗殺を試みたが失敗に終わっている。官営ラジオはこの事件を次のように伝えたという。「二十分遅かったと世界中の人間が遺憾の意を表明している。だが遅いのは二十分だけではない。まさに七年ほど遅いのだ。1933年にヒットラーを亡き者にしておくべきだったのだ」

この本の出版は昭和15年(1940年)なので、その後の事を少しだけ書くと、1944年7月20日にドイツ陸軍の大佐クラウス・フォン・シュタイフェンベルクが仕掛けた爆弾によるヒットラー暗殺未遂事件があり、数人の側近は死亡しているがヒットラーは軽傷で済んだという。その後ヒットラーは人間不信に陥り、心身ともに健康状態が悪化していったという。1945年になると赤軍が攻勢を強め、4月23日にはベルリン市内に突入してきた。敗戦を覚悟したヒットラーは愛人エヴァ・ブラウンと4月29日に結婚式を挙げ、翌日にエヴァは服毒自殺し、ヒットラーは拳銃で自殺している。二人の遺体はヒットラーの生前の指示により、屋外でガソリンをかけて焼却されたという。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント