引き続き白柳秀湖の『日本外交の血路』(GHQ焚書)を読み進んでいく。前回は、昭和七年三月に開かれた徳富蘇峰の古稀記念講演会の中で、白柳が「上海と明治維新」という演題で講演した内容の前半で、英仏米の三国が上海に共同租界を建設して支那経略の足掛かりとしたことを書いたが、今回はその後半を紹介させていただく。

最初にアメリカを相手に開国交渉できたことの意味

イギリスが支那で手こずっている間にアメリカが日本との交渉に動き出した。文中の「チュートン人」という言葉について簡単に捕捉させていただくと、ヨーロッパに住む人々はアルプス以南と以北では文化も考え方も大きく異なり、白柳秀湖は前者をラテン人、後者をチュートン人などと呼んでいる。大航海時代に東洋を征服するために航海に出たのはスペイン、ポルトガル等のラテン人で、その当時イギリス人やオランダ人等のチュートン人はラテン人からは「海賊」と呼ばれていて、船員などにこき使われていた。チュートン人が単独で東洋の征服に動き出したのは十九世紀半ばの事である。

弘化元年(1844年)、それは南京条約により上海開港の実行された年であります。米仏二国はイギリスに倣って北京政府と通商修好条約を締結したが、支那大陸で一歩イギリスに出し抜かれたことは、イギリスと仲の悪い米仏両国にとって何ほどか心外のことであったに相違ありません。フランスは欧州大陸に於いて到底両立することの出来ぬイギリスの競争者であり、ことにアメリカ大陸及びインドの植民でひどくイギリスといがみ合って参りました。前に申し上げておきました如く合衆国は独立戦争以来イギリスに銜む(くくむ:忘れないで根に持つ)こと甚だしく、一七九三年フランスに革命が起こった時には、国民を挙げてこれに声援致したほどの間柄であります。そこで、合衆国がまずイギリスを出し抜いて支那に於ける阿片戦争の事情を日本に密告いたしました。

北ヨーロッパ人、即ちチュートン人との交渉がこの時から始まりました。嘉永、安政の間に米国の水師提督ペリーが日本にやって来て、どういうことをしたか。また、それを契機として、朝廷と幕府との間にどういう問題が起こったかに関しては、ここに私からくどくどと申し上げる必要はありません。今日お集まりの諸君は、大多数徳富先生*のファンでありましょうから、その事実は、私よりも詳しく御存じのはずであります。

*徳富先生:徳富蘇峰のこと。白柳の本講演は蘇峰の古稀記念会で行ったもの。安政五年(1858年)、幕府はアメリカを始めとして、イギリス、ロシア、フランス、オランダの五ヶ国と修好通商条約を締結いたしました。その条約の内容に関しても、諸君は既によくご承知のはずでありますが、これを支那に於ける租界及び関税権の設定、その他の事情とよく較べてみますと、大いに日本に対する不利の条件が緩和されており、独立国としての対面も保たれているように考えられます。これに関しては、この条約改正のために日本にやって来て、下田に駐箚しておりました総領事のハリスの個人の人格が善良であったからということになっておりまするが、要は日本の国民性が優良であった結果と見てさしつかえなかろうと存じます。

白柳秀湖 著『日本外交の血路』千倉書房 昭和7年刊 p.85~87

以前このブログでハリスとの交渉経緯について書いたが、ハリスはわが国に平均二割の関税収入が入るようにしたり、阿片の輸入禁止を明記するなど、かなり我が国に配慮したことは事実であり、もし最初の交渉相手がイギリスであったなら、わが国が戦争に巻き込まれていた可能性は小さくなく、敗北して清国と同様に屈辱的な内容の条約を結ばされていてもおかしくなかったと考えられるのである。

幕府による第一回の上海遣使

安政五年にわが国が五ヶ国と修好通商条約を締結して以降、幕府は三度にわたり上海に使節を送っている。

安政五年(1858年)幕府が英米仏蘭露の五ヶ国と修好通商条約を締結致しますまでは、西洋文化を吸収するこの国の咽喉ともいうべき地は長崎に限られていたのであります。即ち長崎がわが国に於ける西洋文化の淵叢地(えんそうち:活動の中心地)であったのであります。しかるに安政五年の五ヶ国修好通商条約が出来ましてからは、それが上海まで延長されました。その最も著しいものは幕府が前後三回まで上海に施設を送って、彼の地と通商貿易を試み、かつ彼の地から時勢に必要な西洋文化を日本に輸入することになったことであります。

ただし、ここにお断りしておかねばならぬことがあります。それはその頃、幕府は外国と通商は開いても、個人の渡航は依然としてこれを厳禁しておりました。例えば上海にも、欧米にも政府だけは必要に応じて使節を送りましたが、国民に対しては渡航を許さない。…中略…幕府が初めて上海に使節を送りましたのは文久二年(1862年)のことであります。

同上書 p.89~90

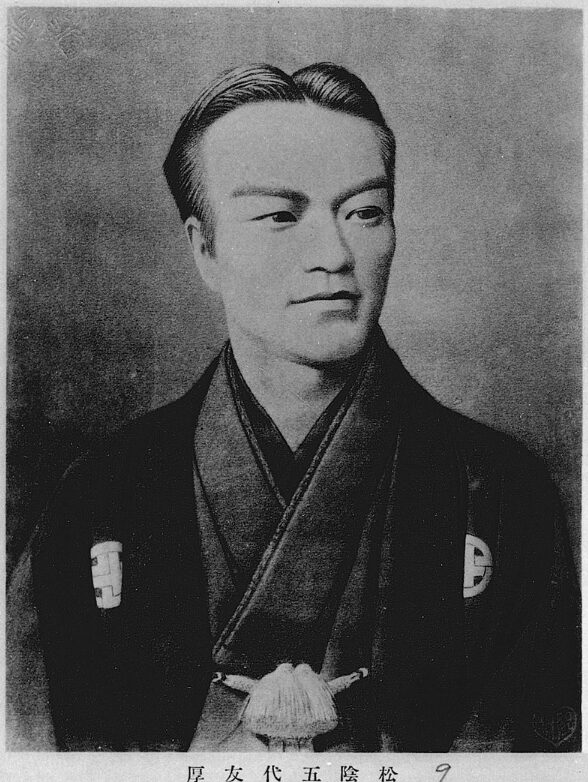

文久二年(1862年)の幕府使節一行は合計四十一名で、四月二十九日に長崎を出帆し、五月六日に上海着。一ヶ月滞在の後六月十四日に長崎に帰着している。使節の中には有名な人物はいなかったが、従者として各藩から密航を命じられたものの中には有能な人物が潜入していた。薩摩藩からは五代才助(友厚)、長州藩からは高杉晋作等が居て、特に五代才助は七万両の金を持参し、ドイツ汽船一隻と、イギリスの汽船八隻の購入契約を締結しその手付金を支払ったという。

第二回、第三回の上海遣使ならびに個人の密航

続いて幕府は元治元年(1864年)に第二回目の上海遣使を実施しており、一ヶ月半以上上海に滞在している。一行が記した報告書である『黄浦誌(おうほし)』の中には、上海の港則、税関規則等が翻訳収載されているという。

そして慶応三年(1867年)に第三回目の上海遣使が実施されている。この年はパリで万国博覧会が行われた年であり、上海使節はフランスへの親善使節とともに一月十一日に横浜港を出帆し、同月十五日に上海に到着している。しかしその頃には一部の藩は、国禁を破って盛んに密使を上海に派遣するようになっていたという。

…各藩からも盛んに密使を派遣して彼の地の情勢を探り、かつ汽船、武器、弾薬等を輸入しております。

同上書 p.94~95

主なるものを挙げて見まするならば、元治元年の第二回遣使が上海に着きます前に、薩州藩の小林六郎、長尾治策、かような人々がアメリカ船に乗り込んで上海に武器を買いに行っております。また慶応二年、幕府の第二回征長役(第二次長州征討)の最中に、伊藤博文が長藩の密使となり、軍艦を買い入れる為に上海に参っております。これより先、伊藤と一緒に大急ぎで外国から帰って来た井上は、戦争中あの通りの働きをしておりましたが、伊藤が急に居なくなっております。これはその頃長崎にグラバーというイギリス人が居りまして、長藩では予(あらかじ)めこの人から坂本龍馬の斡旋で桜島丸という船を買い入れて戦ったが、どうも船が足らない。幕府には榎本も居り、勝も居り、矢田堀もおりましたこととて海軍は非常に強い。そこで軍艦が足らないと言うのでポンポン撃ち合っている最中に伊藤が上海に行って軍艦を二隻買って来た。それはご承知の如く第二丙寅丸と満珠丸とであります。しかしこの船は遂に戦争の間には合いませぬでしたが、兎に角買って帰った。柳川藩の曾我祐準さんが上海の街を歩いていると向こうから伊藤が威張ってやって来るのに会ったということで、これを以て見ても上海の英米租界というものが、日本の明治維新にどんなに大きい力で働きかけて居たかということが分かるのであります。

上海に密使を派遣していたのは、薩摩藩や長州藩ばかりではなかった。上海にはいろんな藩の人間が出入りしていたことが、当時の記録からも読み取れる。

第三回の幕府の使節、それは堀田相模守と井上河内守との両家から出ましたものについて、私の所に一つの有力な文献があります。それは安部保太郎という人の日記でありますが、これによりますと、一行が上海で、岸田吟香、八戸喜三郎、及び曽根常之助の三人に邂逅したことが書いてあります。曽根常之助は宇和島藩の人であります。ご承知の如く同藩には、銅山が非常に多い。しかもこれを発掘することがうまく出来ないというところから、志を立てて十三歳の時に長崎に出で外国人について鉱山のことを研究したしたものでありまするが、長崎では十分ではないというので上海に渡っておった。

同上書 p.95~96

おおよそかような事実から推して考えて見ましても、わが明治文化の上海から受けた影響が如何に莫大なものであったかということはよく分かります。なおこのほかにも印刷術その他についてわが国が上海から受けた影響は非常に大きいのでありますが、それを一々申し上げていると長くもなりますので、他日に譲ることといたします。

岸田吟香(きしだ ぎんこう)については戦後はほとんど知られていないが、彼の生誕地である岡山県美咲町に記念館があり、美咲町のホームページの「岸田吟香パンフレット」にその業績がまとめられているが、なかなかの人物であったようだ。吟香は幕末期にヘボンが手掛けていた和英対訳辞書の編纂を手伝っていて、慶応二年(1866年)にその印刷、校訂のためにヘボンと共に上海に渡航している。当時は片仮名の活字がなかったために、吟香の版下に基づいて鋳造し制作したという。幕府による第三回の上海遣使の一員である安部保太郎が吟香と邂逅したのはこの頃のことのようだ。吟香は慶応三年(1867年)に『和英語林集成』の刊行後、同年に水溶性目薬を製造し「精錡水」と命名し販売を開始するなど実業家として活躍したほか、ジャーナリストとしても業績を残し、『清国地誌』などの著書も残している。

岸田吟香にせよ曽根常之助にせよ、藩の中でも相当秀でた人物であったようだが、このような人物が西洋の最新知識を学ぶため、あるいは最新の技術を習得するために、国禁を犯して上海に渡航していたことは知るべきだと思う。

八戸喜三郎については白柳は他の著書で「外国人の小使をしていた」と書いているだけなのだが、1867年に英国人牧師のベーリーが創刊した日本語新聞『萬国新聞紙』に八戸喜三郎の記載がある。同年三月下旬発行の記事にはこう記されている。

八戸喜三郎は香港に在りて八文島漂流人の為に力を尽くして周旋し人なり。二月中支那に在る日本諸藩七十人と共に南京金陵に赴きたりしに、支那政府より士官に命し、名場旧跡周く嚮導せしめたり。その中画に工なる者あり。その光景を悉く模写せり。八戸書を能す。支那にて求むるもの甚だ多し。また英語に通ず。対話殆んど英人の如し。

『幕末明治新聞全集 第2巻 文久より慶應まで』大誠堂 昭和9年刊 p.301~302

八戸喜三郎がどういう経緯で香港にいたのかは不明だが、同年一月に清国広州の新聞『中外新聞』に香港在住の日本人が寄稿した「日本が朝鮮を討伐しようとしている」との記事がきっかけとなって、日本と李氏朝鮮及び清国との間の外交関係を悪化させた事件(八戸事件)があった。記事の内容には明らかな事実誤認や嘘が数多く含まれていたのだが、清、朝鮮の両国を刺激したことは言うまでもない。。

その記事は「八戸順叔」という人物が書いたことになっているのだが、当時香港在住の日本人にこのような名前の者は存在しなかった。この人物が誰なのか諸説があり、八戸喜三郎はその候補の内の一人である。もっとも、どこかの国が、わが国と清国と朝鮮国三国の関係を悪化させ、特に幕府を混乱させるためにわざと嘘の情報を流した可能性もあるのだが、とりあえず幕府が公式に八戸発言を否定したことでこの事件は一応落着した。しかしながらその数か月後に徳川慶喜が大政奉還したことから、その後も清国、朝鮮国の対日警戒感が収まることなく、数年後の日清修好条規・日朝修好条規締結に至るまで問題が引きずることになるのである。

白柳の話からかなり脱線してしまったが、白柳は最後に上海は明治維新の際に重大な働きをしただけでなく、今もなおわが国にとって重要な役割を果たしている都市であることを述べている。しかしながら、第一次上海事変が起きる前からわが国から多くのジャーナリストや役人たちがこの地に派遣されていたにもかかわらず、彼らは上海の本質をほとんど理解しておらず、白柳は「果たして(彼らは)上海で何を見、何を学んだものでありましょうか」と嘆いてこの講演を終えている。

その点については今の政治家も、財界も、官僚も、マスコミも、何度も海外に渡航しておりながら、何が問題なのかを理解することも出来ず、国民に詳しい情報を発信するどころか、どこかの国に忖度するような発言の多さにあきれてしまう。国民が意を決して大幅に議員のメンバーを入れ替えて、財界、官僚、マスコミに活を入れないと、わが国はこれからもどこかの国から富を毟り取られていくばかりである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント