征討軍の指揮を執った山縣有朋の戦略

前回の記事で書いたように、征韓論争に敗れて西郷隆盛が地元に戻った以降、鹿児島県は中央政府に租税を納めず官吏の任免権を西郷らが掌握するようになり、一種の独立国の様相を呈していた。明治十年(1877)一月になると中央政府が西郷らに刺客を送り込んだとの情報が拡がり、続いて私学校党の青年が、武器・弾薬庫を襲う事件が起きた。その後、西郷は政府と戦う肚を固めたのだが、今回はその続きである。

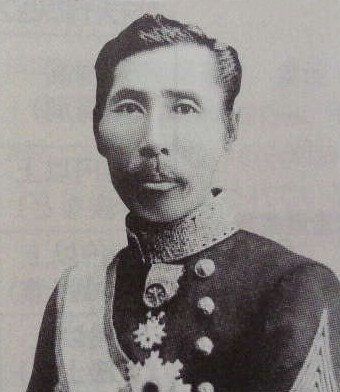

官軍の総指揮を執ったのは長州出身で第三代・九代の総理大臣となった山縣有朋(やまがたありとも)だが、菊池寛が山縣の西南戦争に対する戦略を書いている部分をしばらく引用する。

西郷の盟友山縣有朋は、西郷征討の戦略を次の如く書いている。

「南隅破裂するに当たり、渠(きょ:首領[西郷のこと])の策略その何の点に出づるは量り知るべからずといえども、これを要するに三策に過ぎず。第一は火船に乗じて東京あるいは浪華(大阪)に突入すること。第二は長崎および熊本鎮台を襲撃し、全九州を破り、以て中原に出づること。第三には鹿児島に割拠し以て全国の動揺を窺い、暗に海内の人心を揣摩(しま:推量)し、時機に投じて中原を破ること、恐らくは此の三項の外に出でずと洞察せり。よってそのいずれの点に出づるも、我にあっては他を顧みず、力を一にして鹿児島城に向かい、海陸並進、桜島湾に突入し、奮闘攻撃し、瞬間鹿児島城を殲滅するを期して後に止む。

而して更に中国四国及び両肥等に向かってこれを撃破せんも難らず。…」さすがによく喝破していると思う。要するに熊本の鎮台を捨て身で守ると同時に、全力を挙げて、敵の拠点鹿児島を揉み潰せというのである。敵は薩摩ばかりではない。天下の変を窺う守旧派は九州にも四国にも、奥羽にもあるが、わき目もふらずに鹿児島城を屠ってしまえば、他は問題とするに当たらないというのである。

(『大衆明治史—国民版―』汎洋社 昭和17年刊 p.59~60)

この戦略が遂に成功して、鹿児島を襲った官軍は、西郷軍の糧道を絶ち、これを北九州に空しく彷徨四散させたのである。

西郷が想定した以上に強かった熊本鎮台兵

西郷の率いる一万三千の軍は二月十五日に鹿児島を発って北に向かい、「西郷立つ」の知らせを聞いた各地の士族が次々に合流し、この軍はわずかの間に三万に膨れ上がったという。

西郷軍が最初に目指したのは熊本城であったが、鎮台兵は西郷軍が想定していた以上に強かった。

…彼等の第一の誤算とも言うべきは、鎮台兵の戦闘能力に対する評価であろう。百姓や町人上がりの兵隊に何が出来るという肚なのである。戦争は武士がするもの、即ち武士が一番強い者と信じ切っていた彼等士族が、やがて当面しなければならなかったのは、精鋭な武器を持ち、近代的な戦闘法を会得した平民どもの執拗なる反撃なのであった。

熊本鎮台の頑強なる抵抗がそれである。然し一方、彼等薩南健児もまた善戦したと言うべきである。白刃を閃かせて、猛烈な肉弾戦を演じ、寡兵を以て雲霞のごとき官軍の陣営を脅かしている。

田原坂の一戦など、まことに薩南健児の真面目を遺憾なく発揮したものと言うべきだろう。田原坂の戦いがはかばかしくいかない頃、木戸孝允は、岩倉に手紙を出し、

「田原坂口も最初の算用と齟齬、既に二十日近く相成り候えども、日々百五六十の死傷、既に傷人のみにても、二千五百人これある由、死人は未詳、実に大難戦にて御座候」

悲観的な言葉を述べているくらいだ。尤も木戸は元来悲観的にものを見るくせがあり、この時はちょうど病気だったので一層気が弱くなっていたのであろう。(これから二ヶ月後、木戸は病死している。)

(同上書 p.60~61)

西郷軍はまず熊本城を包囲したが、熊本鎮台司令長官谷干城率いる熊本城は落ちなかった。熊本を包囲した西郷軍は官軍を迎え撃つために熊本城の北側十六キロメートルにある田原坂を固める。

田原坂は長さ千五百メートル、標高差六十メートルのゆるやかな坂だが、この坂を越える峠道は、非常に狭く曲がりくねった道となっている。この場所が西南戦争最大の激戦地となり、四十日にも及ぶ両軍の死者は約四千人にも及んだと言われている。

西郷軍三万に対し、官軍は七万。武器の性能においても官軍の方が優れていたという。西郷軍は良く戦ったとはいえ、こんな場所で苦戦することになることは想定していなかったであろう。

西郷軍は、圧倒的な兵力と物資を誇る政府軍に追い詰められて、敗色濃厚となっていくのだ。

可愛岳を突破し鹿児島へ

八月十七日、西郷は官軍の包囲網を脱するために可愛岳(えのたけ)突破を決意する。この日に急坂を登り、可愛岳頂上を目指した西郷軍は六百人だったという。翌朝四時に到達した頂上には、第二旅団の官軍が屯していたが、こんなところに西郷軍が現われるとは考えておらず、官軍は総崩れとなる。

可愛岳突破に成功し、西郷軍は鹿児島に向けて南進した。宮崎県の山岳地帯を、全行程四百キロの道のりを、官軍と戦いながら、十四日間も歩きとおしたのである。

西郷らは、九月一日に再び故郷・鹿児島の土を踏んだ。

一旦は鹿児島市街をほぼ制圧したが三日には形勢が逆転し、その後官軍は続々と鹿児島に到着した。六日には城山包囲体制が完成した総勢七万の兵士がわずか三百七十二人の西郷軍を取り囲んだという。

九月二十二日に西郷は「城山決死の檄」を出している。これが西郷の絶筆となった文章である。

「今般河野主一郎、山野田一輔の両士を敵陣に遣はし候儀、全く味方の決死を知らしめ且(か)つ義挙の趣意を以て大義名分を貫徹し、法廷において斃れ候賦(つもり)に候間、 一統安堵し、此の城を枕にして決戦致すべき候に付き、今一層奮発し、後世に恥辱を残さざる様、覚悟肝要にこれあるべく候也」

西郷の切腹と西郷軍の降伏

翌二十三日、軍使が持ち帰った参軍川村純義からの降伏の勧めを無視し、山縣有朋からの西郷に自刃を勧告する書簡にも返事をしなかったという。

九月二十四日午前四時、官軍の総攻撃が始まった。弾丸に斃れる者が続き、西郷も股と腹に被弾した。西郷は、負傷して駕籠に乗っていた別府晋介を顧みて「晋どん、晋どん、もう、ここでよかろう」と言い、将士が跪いて見守る中、跪座し襟を正し、遙かに東方を拝礼した。遙拝が終わり、切腹の用意が整うと、別府は「ごめんなったもんし(お許しください)」と叫ぶや、西郷を介錯し、その後別府晋介はその場で切腹した。

西郷の切腹を見守っていた桐野らは、再び岩崎口に突撃し、敵弾に斃れ、あるいは自刃し、午前九時ごろ銃声が止んで、二百余人が投降した。

西郷が命を懸けて守ろうとしたのは何であったのか

西郷が何のために戦ったのかは様々な説があるが、この西郷の最後の「檄文」のポイントの部分を政治哲学者の岩田温氏は著書の中でこう訳しておられる。

味方の決死の覚悟を敵陣に伝えるとともに、この挙兵の意義を以って、大義名分を貫徹し、理がどちらにあるかを明らかにして斃れるつもりなので、諸君らは心安くしなさい。この城を死地と考えているので、今一層の奮発と、後世に恥辱を残さないよう覚悟して戦うように

(岩田温『日本人の歴史哲学』展転社 平成17年刊 p.158)

では命を捨ててまで西郷が守るべきものは何であったのか。この問いに対しては、岩田温氏の文章が私には一番納得できる。岩田氏は江藤淳の『南洲残影』の文章を引きながらこう書いている。

明治維新の目的とは無道の国から派遣された黒船を撃ち払い、国を守ることにあったのではなかったか。ところが天子をいただく明治政府は何を為したか。彼らは自ら進んで国を西洋化し無道の国への道を歩むに至った。彼らは『日本の津々浦々に黒船を導き入れ、国土を売り渡そうとしている』。(江藤淳『南洲残影』)これを西郷が許せるはずもなく、挙兵に至ったとする。

(同上書 p.152~155)

筆者もここにこそ、西郷挙兵の大義を求めるべきであろうと考える。

…

維新を成し遂げた日本が盲目的に西洋化を推し進めている。本来進むべき道を誤っているように思われてならない。このままでは国が滅びる。それこそが、下野して以来の西郷の真意であったのではないか。

…

では何故に国家を守らんとするものが、国家を代表する 政府に反旗を翻すのか。

それは国家とは現に存する国民の専有物ではありえないからに他ならない。過去、現在、未来と連綿と続く垂直的なるもの、それこそが西郷の守らんとした国家であったからである。現在の政府は垂直的共同体としての国家を断ち切り、これを滅ぼさんとする革命勢力ではないか。これを断固として拒絶せねばならない。これが西郷の思いではなかったろうか。

…

後世の国民に敢闘の記憶を残すことによって垂直的共同体としての国家を守り抜く。歴史の中で自らを犠牲にしても国家という垂直的共同体を守らんとすること、これこそ が西郷の思想であり、日本人の歴史哲学であったのではないか。

それゆえ西郷は最後に至るまで戦い抜く道を選ぶ。何故ならこの徹底抗戦である姿こそが肝要であるからである。拙くとも徹底して西洋、近代に対峙し戦い抜いた記憶をも国民と持たざる国民とでは自ずからその未来の差はあきらかであろう。そのためにこそ必敗の戦いを選んだのだ。

西郷が二十三日に川村純義からの降伏の勧めを無視し、山縣有朋の自刃を勧告する書簡にも返事をしなかったのは、こう考えるのが私には一番すっきりするのだ。

勝海舟は西郷を「西郷さんは自分の思想を歴史に委ねようとした」と評したというが、もし西郷が川村や山縣の勧告をあの時に受け入れてしまっていれば、西郷が西洋的価値観と戦ってきたことの意義を失って、西郷が守ろうとしたものは、いずれ何も残らなくなってしまったことだろうし、自由民権運動があれほど盛り上がることもなかったのではないか。

通史などではこの時代の士族の反乱を、「不平士族が各地で起こした反政府の乱」などとして、戦った士族たちを「不平分子扱い」されることがほとんどで、彼らがなぜ政府に叛旗を翻したのか、政府の施政に問題はなかったかという点を掘り下げて記述している本は少ない。

士族達の処遇に不満がなかったわけではないだろうが、個人的な不平や不満を持っているだけでは、多数の士族たちがともに命を懸けて政府に叛旗を翻すことは考えにくいのだ。政府施策の方向性を正して世の中を改革するというヴィジョンがあり、その趣旨に賛同する者がよほど多くいなければ、各地で相次いで士族が命懸けで起ちあがることはあり得ないと思う。

江戸幕府を倒して誕生した明治政府は、一部の藩出身者が権力を掌握し、西洋に迎合するような施策を繰り返し、日本文化や伝統的価値観が崩れていくことに対して、このままでは国が滅ぶとの思いを多くの士族が持っていたのではなかったか。

以前このブログで秋月の乱の同志の一人であった戸原文熹翁が「当時われわれの不満は、何事についても西洋にあなどられていることが口惜しくて、とうとうあんな事件を起こしてしまった」と述べたことを紹介したが、当時の士族の多くは明治政府の政策や外交に相当な不満を持ち改革を求めていた。そのために明治初年来、各地で武力を用いる反乱が相次いだのだが、最後の士族的牙城であった薩摩を以てしても政府を打ち破ることが出来ないとすれば、今後武力抗争による反政府活動で勝てる可能性が乏しいことは誰でもわかる。

明治十年の西南戦争を契機として、武力的反政府運動は終わりをつげ、政府の中央集権化が進む一方、言論や著作による反政府運動が勢力を増していくことになるのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント