英仏を離間させた西郷の交渉力

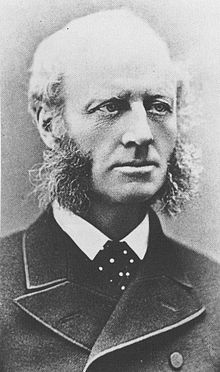

前回の「歴史ノート」で徳川慶喜が幕府の軍制改革を実施し、フランスの軍事顧問団の軍事教練により、一万数千人規模の近代的陸軍が誕生しつつあったことを書いた。兵士には全員に最新鋭の銃を携行させ、日本刀や槍や火縄銃で戦った第二次長州征伐で大敗した頃の幕府軍とは様変わりであった。

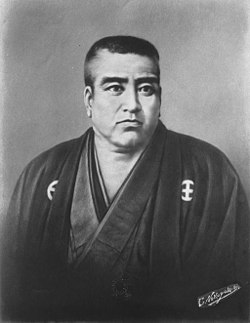

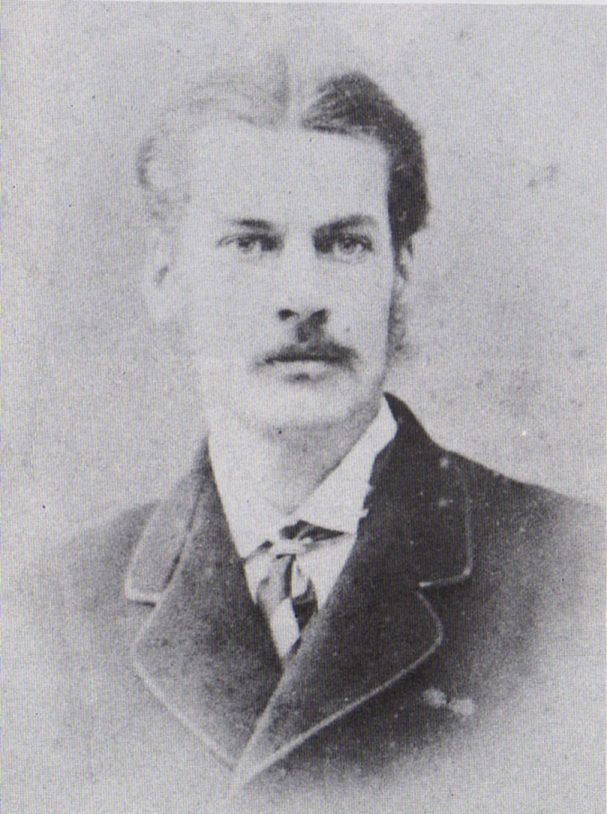

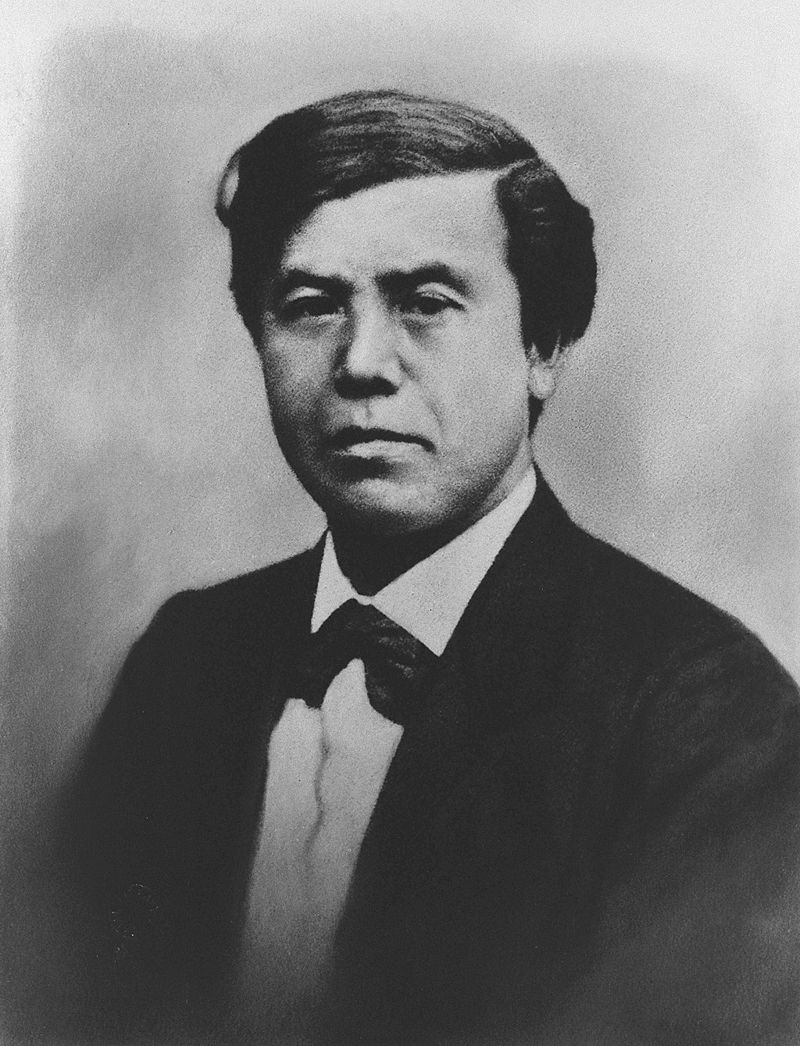

薩摩藩の倒幕派は、イギリスのパークス公使が慶喜を高く評価していることに危機感を覚えていて、西郷隆盛が慶応三年七月二十七日(1867/8/26)にアーネスト・サトウを訪ねている。

西郷は最初に兵庫開港について、大坂の鴻池屋や加賀屋などの豪商が資金を拠出して商社を設立し、貿易の取締を当たらせることになったことを述べた。この点についてサトウは初耳であったのだが、そのあと西郷はサトウを挑発して怒らせている。

西郷が鹿児島の桂右衛門宛に宛てた八月四日(9/1)付の手紙にはこう記されている。

最初立腹致させ候かどは、兵庫開港については英人至極骨を折り、開港の上仏人利を得候。手段をもって見候えば、全く英人は仏人のつかわれと見受け候旨申し聞け候ところ、大いに起こり、決して仏の下に屈し候。英国にては更にこれなく、何様の訳を以て、かく卑下して申し聞け候やに憤激して懸り候につき、まず得と聞き候え、開港の道開きをいたし候は英国にして、商売の利得を占め候は仏国にて御座候。

(萩原延壽『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄5 』朝日文庫 p.267)

西郷は、兵庫開港でもっとも尽力をしたのはイギリスであるのに、一番甘い汁を吸うのはフランスである。だからイギリスは「仏人のつかわれもの」だと言ってサトウを挑発したのである。興奮したサトウは饒舌となり、いろんなことを西郷に語ったのだが、その内容がGHQ焚書の『幕末期東亜外交史』に要約されている。

仏人はサトウに、幕府の薩長取り潰しを仏英協力して援助してやろうではないかと、話を持ち掛けてきた。サトウは「串戯(じょうだん)でしょう。長州一藩さえ抑え切れぬ幕府など、援助しようにも方法がつかぬではないか。」とやりかえしたので、仏人も二の句がつけなかったようなわけです。しかしかかる論を公然とイギリス人にもちかける位ですから、フランスは、きっと幕府を援けて、諸侯をつぶす策をめぐらしていることは勿論で、幕府は「両三年のうち、金を集め機械を備え、仏(フランス)の応援を頼み、戦を始め候所存」とみえる。その時は、仏は、軍隊をくり出して幕府を援助するだろうから、諸侯の方でも、仏に負けない大国を背後に備えないと、危ないことになろう。…「何ぞ英国へご相談なされたき儀も御座候わば承知いたしたい」

(大熊真 著『幕末期東亜外交史』乾元社 昭和19年刊 p.264~265)

サトウは、あるフランス人から、共同で薩長を取り潰そうという話を持ち掛けられて断ったのだが、フランスが幕府とともに薩長を倒す考えがあったことは確実である。したがって薩長もこれからは「仏に負けない大国」を背後に備える必要があると述べたのである。要するにサトウは、「イギリスがフランス等に負けるはずがない」と言わんばかりに、西郷に対して、「相談したいことがあれば出来る限りの支援をするので言ってもらいたい」と持ちかけたのだが、そのあと西郷隆盛は次のように答えたという。この時の西郷の言葉は、自信が記した大久保利通宛の書状にこう記されている。

「日本政体変革の処は、いずれとも、我々尽力致すべき筋にて、外国の人に対し、面皮もなき訳と返答いたし置き申し候。」

要するに、日本の革命はわれわれ自身の手で行うことをサトウに宣言し、イギリスによる支援を斥けたのである。

ではなぜ西郷は、最初にサトウを挑発したのだろうか。前出の桂右衛門宛の手紙に彼はこう記されている。

最初より英人に腹を建てさせ憤激させ候趣向は他事にてはこれなく、ひとえに仏と引き離し、却って仏の応援を押さえさせ候策に御座候えども、右様彼より応援の相談承りたしと申すところへ乗り込み候ては、相済まざる一大事の処ゆえ、道を以て辞し候ところ、彼らにはなお可愛らしく相成り候模様に相見得申し候。第一この儀は安心の事に御座候。

(同上書 p.274~275)

西郷には、はじめからイギリスの力を借りるつもりはなく、ただイギリスがフランスと組んで薩摩藩・長州藩と敵対する事態だけはなんとしてでも避けたかった。そこで西郷は、フランスが兵庫港の利権を幕府とフランスが独占しようとしている情報を伝えた上で、イギリスを「仏人のつかわれもの」と述べてサトウを挑発し、イギリスとフランスとを離間させようとしたことを書いている。今のわが国の外交は、相手国に媚を売り金をばら撒くことばかりの印象が強いのだが、幕末には、金の力に頼らず、相手を怒らせたのちにあるべき方向に誘導するような交渉ができる人材が存在していたことを知るべきである。

英国は幕府主導による兵庫港の貿易商社の設立計画に強硬に抗議した

西郷の挑発に余程興奮したのか、サトウは翌日に再び西郷に会うために薩摩屋敷を訪れ、重ねて兵庫港の商社の事について聞いている。サトウは次のように記している。

西郷は、政府と大坂と兵庫の貿易の全部を日本人豪商二十名からなる組合の手にゆだねて、自らこれを独占する計画を立てていると私に漏らした。それは疑いもなく、1840年のアヘン戦争以前における広東(カントン)の旧い組織の模倣であったのだ。

この情報が長官の耳に入るや、彼は烈火のようにおこって、直ちに首席閣老に会い、この計画を放棄することを主張した。そのため、組合設立に関する前回の声明を取り消す新たな声名が出されはしたものの、これは外交上の大きな圧力によって強要されたものであるから、その通りに実行されるとはほとんど思えなかった。内外の貿易を組合の設立によって統制しようというのが、日本側の腹であった。従来も常にそうであったが、これは組合が貿易の独占権を買い取って、それを極度に利用しようとするものであった。こうした組織は理論的にはいかなる長所があろうとも、西洋の思想とは全く相いれないものである。東洋諸国に於いて、このような組織がイギリスの進路をさえぎろうとする場合には、イギリス人は常にそれに向かって戦うことを辞さなかった。

(『一外交官の見た明治維新(下)』岩波文庫 p.45~46)

パークス公使はサトウの報告を聞いて激怒し、即刻この計画を撤回することを老中の板倉勝静に迫り、幕府は新規業者の参入を認める新しい布告を出すことになるのだが、つまるところパークスもサトウも、英国商業資本の手先のような働きをしていたことがよくわかる。もし、当初の計画の通り、日本の商社が貿易を独占する形で兵庫港開港の準備が進んでいたとしたら、イギリスの商人が自由に交易できないことになっていたのだが、イギリスにとってはこのような計画は国益のために潰さねばならず、そのためには武力行使をも辞さない姿勢であったのだ。

倒幕派は幕府を倒すだけの軍事力を持っていたのか

ところで、当時の京都や大坂には倒幕を主張する急進派が多く集まっていた。とは言いながら、幕府を倒すためには、挙兵して幕府との戦いに勝たねばならないことは言うまでもない。

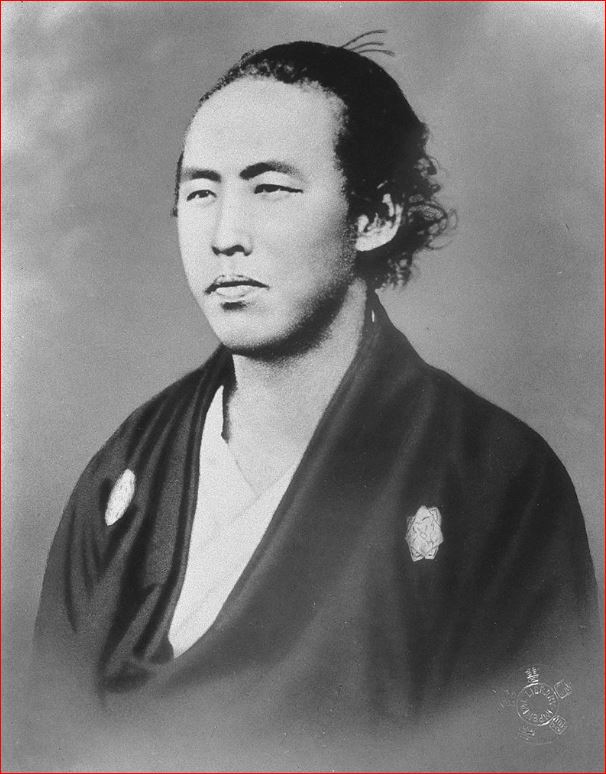

たとえば土佐藩の坂本龍馬は八月十四日(9/11)付の三吉慎蔵宛の書状で、このように記している。

思うに一朝、幕(幕府)と戦争致し候時は、御本藩(長州藩)・御藩(長州支藩の長府藩)・薩州・土佐の軍艦あつめ一組と致し、海上の戦仕(つかまつ)り候はずば、幕府とはとても対戦は出来申すまじく

(『坂本竜馬関係文書. 第一』日本史籍協会叢書 大正十五年刊 p.346)

坂本龍馬が暗殺されたのは十一月十五日のことだが、その三か月前に坂本は、薩摩・長州・土佐が一丸となって戦っても、海の戦いではとても幕府軍に勝てないと考えていたことは注目してよいだろう。

では陸の戦いではどうなのか。

徳川慶喜はフランスの援助により横須賀製鉄所や造船所を設立し、フランスの軍事顧問団の指導のもとに近代的軍隊を育成すべく訓練を開始していた。将軍就任後は畿内に本拠を置き、多くの幕臣を上洛させ、朝廷との関係も良好であった。このような人物が新たに将軍職に就いたことで、倒幕派は強く警戒したことは言うまでもない。例えば木戸孝允は同年三月二十一日(4/25)に大宰府の三条実美を訪問した際に、慶喜について述べたことが土方久元の日記に残されている。

今や関東政令一新、兵馬の制、また頗(すこぶ)る見るべきものあり。

一橋(将軍慶喜)の胆略、決して侮る可からず。もし今にして朝政挽回の機を失い、幕府に先を制せらるる事あらば、実に家康の再生を見るが如し。

今日天下の勢いは、山嶺に丸を置くが如く、危機わづかに一髪、一転せば、たちまち千仞(せんじん)の下に直下せん。

(土方久元『回天実記』明治33年刊 p.184~185)

とあり、幕府に先制されると朝政挽回の機会は失われると木戸は考えていたのである。以前このブログで書いたように、兵庫開港が実現した後は、イギリス及び諸外国は現状維持を望むこととなり、倒幕派を支援することはありえなくなることを明言していた。兵庫開港予定日は同年十二月七日(1868/1/1)であり、倒幕派にとってのチャンスは僅かの日数しか残されていなかったのである。

倒幕派を支持する勢力と土佐藩の大政奉還建白案

ところが、当時において「倒幕」を支持する藩はごく少数にすぎなかった。

家近良樹氏の『江戸幕府崩壊』に、こう解説されている。

慶応三年八月、九月段階で、長州藩関係者が全国の諸大名の動向をまとめた「諸家評論」によると、次のような色分けがなされている。有力藩だけに限ると「復古勤王」藩としては薩長両藩が、「佐幕勤王」藩としては、越前・尾張・因幡・備前・肥後・阿波・宇和島藩などが、「待変蚕食」する藩としては肥前・土佐藩などが、「佐幕」藩としては水戸・紀州・会津・桑名・高松・彦根・姫路・松山藩などが、「依勢進退」する藩としては加賀・仙台・秋田・米沢藩などが、それぞれあげられている。

これをみても、圧倒的に多いのは「佐幕勤王」藩、つまり朝廷と幕府の双方に忠誠を誓う藩か、もしくは幕府べったりの「佐幕藩」、あるいは日和見藩であって、純然たる勤王藩としてあげられている有力藩は薩長両藩だけである。

もちろん、こうした色分けが諸藩の実態を正確に映し出していたかどうか保証のかぎりではないが、仮にそこれがかなりの程度正しいとすれば、薩長両藩がたとえ藩を挙げて武力倒幕を決断したとしても、同意を期待できる藩はごく少なく(もしくはまったく無く)情勢は薩長両藩にとって、はなはだ厳しかったと言えよう。

(家近良樹著『江戸幕府崩壊』講談社学術文庫 p.192~193)

この本によると、当時は薩摩藩も長州藩も、藩論が真っ二つに割れていたという。

慶応三年九月二十八日には、討幕を明確に否定する薩摩藩主父子の論達が家老に対して出された。すなわち、今回の出兵は、京都御所を警護するためであって、他意がないと藩主父子がわざわざ表明した。ということは、こうした諭達を出さなければ、出兵するにあたって藩内の合意がなされなかったのが薩摩藩の当時の実情であったといえる。

そして…慶応三年九月九日付で、フランス公使ロッシュが、本国の外相に宛てて出した報告書…には、「現在大多数の大名は大君(将軍)の政策に同調しており、ただ薩長だけが敵対的であるが、薩摩は二派に分裂し、大計画を試みるには統一・安定を欠き、長州は、問題の平和的解決に希望をつないでおり」云々と記されていた。…

似たような状況は長州藩にもあった。同藩では、慶応三年十月段階に至っても、藩内に割拠して一藩規模での富国強兵策を推し進めるべきだとする意見が根強く、それが薩摩・芸州両藩との約束にもとづく京阪地域への出兵を十月に取りやめる結果となった(これを失機改図の議という)。

(同上書 p.194~195)

徳川慶喜が朝廷に大政奉還を奏上したのは十月十四日なのだが、その一~二か月前までは薩摩藩も長州藩もまだ藩論が割れており、藩を挙げて武力倒幕を目指しているような状況ではなく、挙兵倒幕を強く主張していたのは京都や大坂に在住していた急進派グループぐらいであったのだが、一方、土佐藩において、新しい動きが生じていたのである。

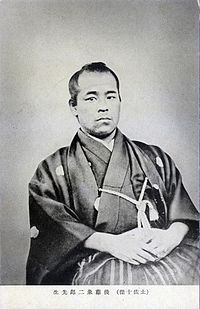

六月十三日に後藤象二郎が在京の土佐藩幹部に対して、幕府が朝廷に大政を奉還して権力を一元化し、国の重要事項については、朝廷に設置された議事堂に選挙で選ばれたものが協議して決定する考えを述べている(大政奉還論)。わかりやすく言えば、武力で幕府を倒すのではなく、平和裏に政体変革を成し遂げる構想である。後藤はこの考えを在京の薩摩藩士にも説明し、薩摩藩は六月二十六日には薩土盟約を結んでいる。

後藤は土佐に戻って前藩主山内容堂に説明し、八月二十日に大政奉還を藩論とする同意を得たのだが、容堂は出兵して幕府に圧力をかけることについては許さなかった。

土佐藩は大政奉還・建白書を藩主・山内豊範を通じ単独で将軍・徳川慶喜へ提出すべく、九月四日に入京しているのだが、京都の情勢は様変わりしていたのである。この続きは次回の「歴史ノート」で記すこととしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント