征韓論の由来

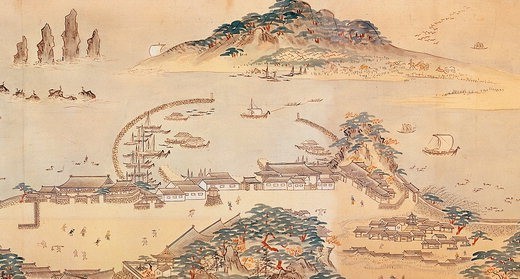

江戸時代に於ける李氏朝鮮との交渉は対馬国守の宗氏が窓口となり、釜山浦草梁に倭館が置かれて貿易などが行われていたのだが、明治維新後は新政府を交渉の窓口とすべく、明治元年以降何度か使節を送ったのだが埒が明かない。

例えば板垣退助監修の『自由党史』に、当時の李氏朝鮮の対応がこう記されている。

明治元年十一月、わが朝廷は使を韓廷に遣わし国書を齎して、幕府の旧交を修め、且つ告ぐルに王政維新、天皇践祚の事を以てす。韓廷、其書に皇室、奉勅等の文字あるを見て、これを修交書契の体を成さずと為し、傲然わが国書を斥け、尋いて幕府及び対馬藩の廃止、太政官、外務卿の設置の事を照会するも皆斥けて顧みず、ここに於いてしばしば諭書を贈ってこれを暁(さと)すところありしも、頑として応ぜず。これに加うるに六年五月、東萊、釜山両府使は、公然その小吏に命じ、わが官吏の駐箚せる公館の門壁に掲示を為さしめ、我邦を侮辱し、我官吏を威嚇して之を去らしめんとするあり。報一たび至るに及んで、海内沸騰、征韓論は全国に響応せり。

(板垣退助監修『自由党史』五車楼 明治43年刊 p.49)

国の使節を派遣しても地方官吏から侮辱され、国書も斥けられたというのだが、朝鮮はなぜこのような頑迷な態度であったのだろうか。

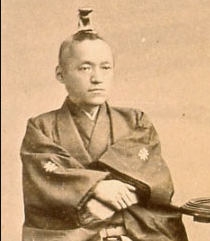

当時の同国の実権は国王(高宗)の父・大院君*によって握られていたのだが、大院君は甚だしい欧米嫌いで、内には武断政治を布き、外には排外鎖国主義を固執し、西洋との交際を始めたわが国との交流も禁じていたのである。

*大院君:直系でない国王の実父に与えられる称号であるが、生前この称号を得たのが興宣大院君ただ一人であり、現在では、単に「大院君」と言えば、通常は興宣大院君を指す。

明治四十四年刊の福田東作 著『韓国併合紀念史』の前半部分に日韓関係史が記述されていて、そこには明治六年における李氏朝鮮の対応が記されている。

韓廷に於いては「日本は西夷と交わり禽獣(きんじゅう:鳥獣)に均しきを以て之と修好すべからざる」と為し、日本人と交際する者は死刑に処すべしとの布告を発し、かつひそかに韓人を煽動して日本人に迫害を加えしめんと試みたりき、ここに於いてか外務大輔上野景紀提議して曰く、「韓廷漫(みだ)りに帝国の使臣を却(しりぞ)けたるのみならず、更に帝国を侮辱するの布告を国内に発したり。その亡状無礼は断じて恕(じょ)す*べからず。もしこれを放任せば、韓国居留の帝国臣民を死地に陥るに至らむ。今日の計は強力を以て彼と修好条約を締約するか、もしくは居留民を引き揚げしむるか二者必ずその一を選ばざるべからず。急迫の状況を呈するものなりと」。森山の建白と、上野の提議は少なからず日本政府に刺激を与え、対韓問題を重要視するに至らしめるの動機を与えたり。

( 福田東作 著 『韓国併合紀念史』大日本実業協会 明治44年刊 p.196)

*恕す:思いやりの心で罪や過ちを許す

日本人と交際する者は死刑に処すとは随分過激だが、言葉だけではなかったのである。

明治六年、対韓関係は極めて険悪なる情勢を誘致せり。二月十二日、外務省は七等出仕廣津俊蔵を韓国に駐在せしめたるに、三月十二日よりして東萊府水軍調練の風聞あり。四月十五日に至り釜山城下に近づき、開雲鎮の海浜、草梁館より海面一里ばかりの場所に於いて、午前十時頃より、数百の韓船集まり来たりて、排陣発砲せり。その人数二千五六百人を数えるに至る。彼らは、日本は近々軍艦を以て我国に迫らんとす。吾人はこれに備えるところなかるべからずと思惟せしによるものなり。これと同時に排日本人熱はほとんどその極度に達し、韓国の娼妓にして日本の嫖客(ひょうきゃく:花柳界に遊ぶ男客)に吻侍するものは、刑律に擬せらる等、固陋頑冥真にその極に達せり。甚だしきに至りては、東萊釜山両使潜商の防塞に託して公館の門将及び、小通事等(ともに韓人)に我を侮辱するの伝令書を差示するに至れり。

(同上書 p.217)

無礼な態度を繰り返す李氏朝鮮を懲らしめようとする議論はそれまでもあったのだが、外務大輔上野景紀の提議により「征韓論」が閣議に上ることになったのである。半島には貿易に従事する日本人が少なからずおり、政府としては彼らを保護する必要があったのだ。

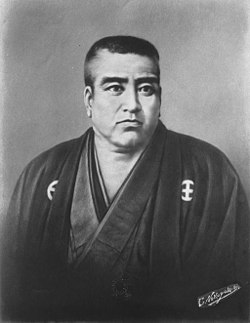

西郷隆盛の主張

明治六年(1873年)六月十二日に政府内で朝鮮問題に対する会議が行われた。当時、岩倉具視、木戸孝允、大久保利通、伊藤博文らは明治四年以降欧米に派遣されており、三条實美、西郷隆盛らが留守政府を預かっていたのだが、『日韓合邦小史』にこの時の議論が簡記されている。

参議西郷隆盛は論じて曰く「彼(朝鮮)如何に暴戻にして、我を凌辱すること極まれりといえども、これに臨むに直に兵力を以てするは穏当に非ず。彼の非礼を責めるには、自ずから他に道あるべし。従来我が施設として彼に派遣されしは、概ね卑級の官吏にして、その最上なるものもわずかに大丞*に過ぎず、之をして彼の東萊、釜山等の地方官と折衝せしむ。決してその方法を得たりとすべからず。されば今回改めて礼を厚くし、責任ある要路の大官を派し、正々堂々として、京城の朝廷に肉薄せしむべし」と。

(池田常太郎 著『日韓合邦小史』読売新聞社 明治43年刊 p.8~9)

太政大臣三條実美曰く、「大使は須(すべか)らく兵を帯び、軍艦に投じて赴くべし」と。

西郷また之を非として「是れ益々不穏なり、苟(いやしく)も誠心誠意を以て外国と応接するに何ぞ兇器を要せん。宜しく礼衣礼冠、天地の正道を以て彼と相見(あいまみ)ゆべし」と論じ、参議板垣退助また西郷の説に賛し、大使派遣の議は、最早閣員中一人の異論者なかりしが、さてその人選について、西郷は自ら進んで此の重任に当たらん事を提言せり。三條はしばらく熟考を約したり。

*大丞(たいじょう):親任官である卿(大臣)、勅任官の大輔、少輔に続く省内のナンバー4にあたる。

教科書などでは西郷や板垣は「武力を用いてでも朝鮮を開国させようと政府部内で征韓論をとなえた」と解説されることが多いのだが、それは誤りである。西郷は兵力を用いることを明確に否定し、自らが丸腰で交渉に行くことを主張していたことは当時の記録から明らかである。

八月十七日に開かれた閣議で太政大臣の三條は、西郷が大使となって朝鮮に派遣することに同意したのものの、正式決定は岩倉使節団が帰朝した後の閣議で行うこととした。

明治六年の政変(征韓論政変)

その後岩倉等が帰朝し、同年十月十四日に、遣韓大使を正式に決める閣議が行われた。

西郷が韓国派使の必要性を説明すると、まず岩倉具視が反論した。文中の「足下(そっか)」は二人称の人代名詞で、ここでは西郷を指している。

派使の事、固より不可なきも、之を決行するには、深く慮らざるべからず。足下にして赴かんか、韓人必ず足下を害せん。足下を害せらるれば、兵を挙げて彼の罪を問わざるを得ず。わが国兵を挙げれば露国必ず之を黙認せじ。故に遠征の軍を発する前に、先ず露国の意向を質すの必要あり。されば対韓談判の先決問題は、対露の交渉にあり」と。蓋し岩倉等は、欧米の文明を見て之に一驚し、ひいて露国を怖るるの情に堪えざるものありしなり。

大久保また次いで西郷を反駁し、両者の言論往々常規を逸し、舌戦数刻、列席の諸参議をして手に汗を握らしむ。見るに見兼ねて、閣院中、西郷、大久保の間に仲裁を試みる者ありしに、大久保は「余今新たに内務省設置の計画を有するが故に、余に借すに五十日の猶予を以てせよ。然らば余は足下等の意見に賛成せん」と。而も征韓論の中心力たる西郷幕下の少壮派は、大久保の提議を以て事局を糊塗するの権謀と為し、西郷等を擁して極力平和論に反対し、西郷また頑として仮借せず。「かかる邦家の大問題は区々たる情実のために一刻とも遅延すべからず」と固執し、首相三條に向かって内定の決行を迫れり。然も三條はこれを決する能わず。一々諸参議の意見を徴せんがために、決議を翌日に延期せり。

(同上書 p.10~11)

翌日の閣議では板垣・江藤・後藤・副島らが西郷を支持したが、決定は三條と岩倉に委任され、三條は太政大臣として西郷の派遣を決定している。しかしながら、この決定に反発した岩倉・大久保が辞表を提出し、収拾に窮した三條は病に倒れて執務不能となる。

急遽十九日に岩倉が太政大臣摂行となり、二十二日には西郷・板倉・副島・江藤の四参議が岩倉邸を訪問し、明日にでも遣使を発令せよと迫っている。この時の岩倉と四参議との議論が前掲の『韓国併合紀念史』に出ている。

二十二日西郷一味の外征党は岩倉をその邸に訪れて、速やかに閣議さきに決する所を実行せんことを求めたるに、岩倉は厳然、これを斥けて曰く、「三條と余はその見解を同じうせず。彼の政見を以て直ちに余を強いるべからず。三條の見は三條の見なるも、余には余一己の見解あり。且つや余既に輔弼(ほひつ:天皇の国政を補佐すること)の大任を蒙(こうむ)る。必ずしも閣議を固執せざるべからずと言うの理あることなし。故にすべからく両説を陳述して宸断を仰がんと欲す」と。

(『韓国併合紀念史』p.242~243)

江藤まずその辛辣なる舌鋒もてこれを詰責して曰く、「閣下今太政大臣の命を奉ずといえども、これ臨時・仮設のもののみ。太政大臣三條病めりといえども、未だ他界せるにあらず。條理上、閣下は、三條公の政見を実行するの任に当たるべきこそ当然の義務なり。況(いわん)や主上たとえ聖明におわすとは言うとも未だ御幼冲にいらせられる。これを宸断に仰がんとするが如きは、決して事の当を得たるものと言うべからず。速やかにさきの決議を奏上して御聴許を得、これを行うべき様なすべし」と。

岩倉傲岸にして之を聴かず。西郷以下ここに至って憤慨し、閣下の言うところ、既にここに至る。吾輩また再び閣下と辞を交ゆるを欲せずと放言し、席を蹴って退出し、即刻その職を罷(や)めんことを求めたり。

明治天皇は当時二十歳で、江藤新平が言うように「御幼冲」であったとは言い難いが、公卿の岩倉にとっては天皇の「宸断」を自分の考えに沿うようにすることは決して難しいことではなかったのであろう。

二十三日に岩倉は、閣議で決定した特使の即時派遣と自分の意見である派遣延期の両案を上奏し、明治天皇は二十四日に遣使を延期するという岩倉の意見通りに裁断を下され、三條の裁決した特使の即時派遣は覆されてしまったのである。

この政変を「明治六年の政変」あるいは「征韓論政変」と呼び、敗れた西郷・板垣・江藤・後藤・副島らは辞表を提出して下野し、彼らに近い官僚・軍人の約六百人が職を辞することとなった。

近衛士官等は総辞職となったため、陸軍卿山縣有朋が新たに近衛兵の再編成に着手したことから、その後は長州人が陸軍部内に確固たる地位を占めることとなる。

政変後の明治政府

参議の大半を失った政府は再編成を余儀なくされ、二十五日に非征韓派を中心にした内閣改造を行っている。

外務卿寺島宗徳と工部卿・伊藤博文と海軍卿・勝安芳が新たに参議となり、榎本武揚を遣露大使としたほか、西郷を牽制するために島津久光を左大臣、内務顧問に登用した。静養していた三條實美は太政大臣の辞表を出していたが、十二月二十五日に辞表は却下され、太政大臣の職務に復帰している。

また大久保利通は「立憲政体に関する意見書」を提出し、強大な権限を持つ内務省を設置し、自らが内務卿となることで強大な権力を掌握した。

一方、征韓論に敗れて下野した西郷は鹿児島に戻って壮士に囲まれ、板垣らは議会設置運動を起こして国民政党の先駆をなしている。 政変後の明治政府や、下野した参議らのその後の動きについては、次回以降に記すことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント