岩倉具視が明治六年政変の原因を作った

以前このブログで征韓論争のことを書いた。当時の李氏朝鮮は国王(高宗)の父・大院君が実権を掌握していたのだが甚だしい欧米嫌いであり、内には武断政治を布き、外には排外鎖国主義を固執していた。

しかしながら李氏朝鮮は国力に乏しく、このまま鎖国を続けていればいずれ欧米の植民地となり、そうなればわが国の独立も脅かされることになってしまう。明治政府はなんとか開国させようと使節を送ったのだが、逆に韓廷は使節を侮辱し、日本人と交際する者は死刑に処すべしとの布告を発し、ひそかに韓人を煽動して日本人に迫害を加えしめんと試みたという。

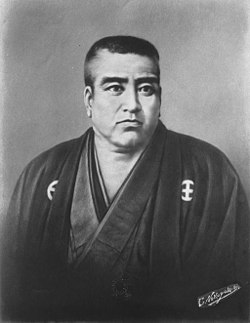

明治六年(1873年)の六月十二日の会議で朝鮮問題が議論され、板垣退助は朝鮮出兵を主張したが、西郷隆盛は出兵するのは穏当でなく誠意を以て交渉すべきであるとし、遣韓大使は自分にして欲しいと主張したという。八月十七日の閣議で西郷を遣韓大使とする案で決着したのだが、当時は岩倉具視や大久保利通らは欧米視察中であり、正式決定は岩倉使節団が帰朝した後の閣議で行うこととなった。

しかしながら、岩倉、大久保らの帰朝後に開かれた十月十四日の閣議では、岩倉らは「現状は国力涵養第一」と強く主張して西郷らが決定した案を許さず、三條が病に倒れたのち太政大臣摂行となった岩倉が両案を明治天皇に奏上し、特使派遣の決定を覆してしまったのである。これを不満として、二十三日に西郷が辞表を出し、翌日には板垣、副島、後藤、江藤の諸参議も辞表を提出した。これを「明治六年の政変」といい、この時に陸軍少将桐野利秋、篠原国幹らも辞表を出し、近衛士官も総辞職している。

岩倉具視暗殺未遂事件(赤坂喰違の変)

士族たちが絶大な信頼を置いていた西郷らが下野したことで、政府に対する不平不満は烈しいものとなり、各地で士族の不満が爆発しそうな不穏な情勢となっていた。

明治七年(1874年)一月十四日の夜九時頃、公務を終え赤坂の仮皇居から退出して自宅へ帰る途中だった岩倉具視の馬車が、赤坂喰違坂にさしかかった時のことである。壮漢数名が現れて岩倉公の馬車を遮り、抜刀していっせいに岩倉を襲いにかかったのだが、岩倉は運よく難を逃れている。この暗殺未遂事件は、「喰違の変」あるいは「赤坂喰違の変」などと呼ばれている。

襲撃したのは全員が高知県士族であったことがのちに判明するのだが、抜刀して向かってくる連中を相手に、公家出身の岩倉はどう反応したのであろうか。

小島徳弥 著『明治以降大事件の真相と判例』には次のように記されている。

その日、宮中に於て御陪食仰せつけられた右大臣岩倉具視は、二頭立ての黒塗馬車に収まって、帰邸の途中であった。さっと一陣の寒風が襟元をかすめた。ふとみると、御者は馬の尻に一鞭あてて、薄気味のわるい赤坂喰違いの暗い道を一刻も早く通り抜けようとした時である。今はなくなっているが、その頃、俗に言う首くくりの松の側まで走ってくると、往く手より抜刀の壮漢七八名、詩吟をやりながらぶらぶら歩いて来ると見る間に、突如、馬車をめがけてばらばらと詰め寄った。その一刹那(せつな)、まず馭者(ぎょしゃ)は斬られて馭者台から転び落ち、馬丁は、「助けてくれ、人殺し…」と悲鳴をあげながら逃げうせた。その騒ぎにも、物に動ぜぬ岩倉は、悠然として馬車の扉を開いて立ち出でた。それを見た壮漢は、一斉に「国賊岩倉覚悟!」「天誅を受けろ」と呼ばわりながら、太刀先をそろえて詰め寄った。素手で防ぐによしなき岩倉は、壮漢の白刃(はくじん)の下を潜って、巧みに身をかわした。二三箇所微傷を負ったが、暗にまぎれて堤へ匍(は)い上ろうとする途端、足を踏み損ね忽ち転がって濠の中に墜落した。水中に落ちたと思う瞬間、岩倉はしっかり石垣にしがみつき、体を水中にかくし、息を殺して忍んでいると「何処だ何処だ」と兇徒の連呼する声がして、岩倉の水の中にいるのが分からなかった。こうなって、愚図愚図していては身の危険と、兇漢どもも今は断念して逃げ支度の折も折、四辺に捕手(とりて)の来るらしい足音がしたので、一同は忽ち姿をかくしてしまった。

(『明治以降大事件の真相と判例』p.65~66)

兇漢が暗い場所で待ち伏せしていたことが、結果として岩倉が素早く姿を晦ますことにつながったのだが、それにしてもこのような窮地を逃れるためには運だけでは難しく、冷静沈着さ、俊敏さが不可欠であろう。

その後、真冬の水中に長い間姿を隠した岩倉が救助されて、大侍医の岩佐純の診察を受けた時の診察記録が、『赤坂喰違の事変 : 征韓論余聞』に引用されている。

一月十四日午後九時二十分診察候処。全身氷冷殆んど体温なきが如く、脈拍将に絶せんと欲し。心音微々聴くことを得べし。百方興奮回陽の処置を行う後、すでに一時を過ぐるに及びて、漸く回温の機力を得るに至る。而して後創所の治療を施すこと左の如し。

右腰部切創。一ヶ所。長さ二寸五分*、深さ一寸許。三鍼を以て縫合し、絆創膏を以て固封し繃帯を施す。

(福島成行 著『赤坂喰違の事変 : 征韓論余聞』昭和2年刊 p.72)

右肩脾部突創。一ヶ所。長さ一寸許、深さ六七分、絆創膏を以て接合し繃帯を施す。

*寸:30.3mm 分:3.03mm

診察を受けた時は氷のように体が冷えて脈拍も弱かったが、体を温めることで回復したという。幸いにも傷の深さは3cm程度で、岩倉はしばらく療養した後公務に復帰している。

犯人グループがどうやって絞り込まれたのか

話を岩倉の暗殺未遂事件に戻そう。兇漢らは名前も名乗らず、斬奸状のようなものもなかったのだが、暗闇に逃亡した犯人グループがどのようにして絞り込まれ、捕まえられたのであろうか。前掲の『明治以降大事件の真相と判例』にはこう記されている。

「兇変の後を探査されると、証拠となるべきものは、買って間もない駒下駄が一足きりであった。官軍は、これを唯一の手掛かりとして、東京市中の下駄屋という下駄屋を片端から調べてみると、兇行の数日前、京橋新富町のある下駄屋へ、どこかの下宿屋の女中らしい者が、その駒下駄を買いに来たということまで判明した。

(『明治以降大事件の真相と判例』 p.66)

そこで、京橋を中心に下宿屋を虱潰しに調べてみると、遂に兇漢どもの共同宿泊所たる素人下宿を発見し、大格闘の後、一同は捕縛となった。暗殺計画の張本人は武市熊吉以下、土佐出身の若者八名であった。兇行の前夜、武市の邸宅に集まって、岩倉暗殺の密議が凝らされたのである。武市は、板垣退助の部下を努めたこともある、土佐藩で有名な豪胆者であった。」

襲撃者は、武市熊吉、武市喜久馬、山崎則雄、島崎直方、下村義明、岩田正彦、中山泰道、中西茂樹、沢田悦弥太の総勢九人で、いずれも高知県の士族で、明治六年の政変で西郷や板垣に従って職を辞した元官僚・軍人であった。リーダー格である武市熊吉は外務省に出仕し、征韓論に賛同して自ら韓国視察までしてきた人物であったが、岩倉の為に征韓論が破られて五人の参議が内閣を去ることとなり、武市もこれに憤慨して職を辞すこととなったという。征韓派の彼らからすれば、岩倉を憎み暗殺の目標としたことは当然のことであろう。

口約束で国法は枉げられぬ

当時の裁判は、大事件のある毎に上等裁判所を開いて審理が行われるのだが、その審理には江戸時代と同様に拷問が行われた。

首謀者の武市はひどい拷問を受け、縄目を厳しくかけたところが傷となり膿を持って、蛆が湧くという惨状を呈し、歩行もできない状況になったが、犯行については一言も口を開かず、他の八人も同様にいくら拷問をかけても、誰一人として口を開こうとはしなかったそうだ。

しかしながら岩倉公に関する事件であり、自白させなければ政府としての面目が立たないのだが、このままでは自白を取れずに牢死させてしまうことになる。そこで小畑判事は搦手から攻めることに方針を変えたという。

小畑判事は…事理をつくして、その不心得を諭し、「もしも速やかに自白するならば、君たちの顔が建つように取り計らいをする」と告げたので、武市その他の者もやっと納得し、「自白するが、吾等も武士の血を引くものだ。切腹させてくれるか」という条件を持ち出した。そこで、「切腹が望みならば、その通り取り計らうから自白せよ」と言えば、「確かと間違いなく望みどおりにしてくれるか」と念を押し、それではというわけで、武市等一同の者は事件の顛末を逐一自白したのである。

(同上書 p.68~69)

こういう事情で武市等は遂に自白してしまったのだが、小畑判事が武市らと交わした約束は反故にされてしまい、同年七月九日に全員士族の身分剥奪の上斬罪の宣告を受けている。この決定に武市等は憤慨したのだが、口約束で大切な国法は枉げることは出来ないとして聞き入れられず、その日に伝馬町牢屋敷に送られて全員首を刎ねられている。

一方、事件の後岩倉は宮内省にて傷の治療を受け、このような歌を残したという。

やき太刀の研ぎつるきはの霜の上を

踏みわたりても逃れける哉霜枯れのその葛かづら一筋に

『類聚伝記大日本史. 第一卷』p.219

かかる命は神や守れる

岩倉が公務に復帰したのは事件から四十日後の二月二十三日であったのだが、療養中に江藤新平らをリーダーとする佐賀の乱が起っている。また二年後の明治九年(1876年)には熊本県で神風連の乱、福岡県で秋月の乱、山口県で萩の乱と不平士族の反乱が相次ぎ、明治十年(1877年)には西郷隆盛を大将に擁立して、西南戦争が勃発することになる。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント