日露戦争における外交の最大の問題は、いかなる時期に、いかなる方法で、いかなる条件で講和すべきかという点にあったのだが、なかなかその時機が到来しなかった。そもそも講和というものは、一方にとってベストであるタイミングは、相手にとっては最悪のタイミングとなる傾向にあり、たとえ相手側の敗色が濃厚であったとしても、継戦意志がある限り成立し難いものである。

講和を急がなかったロシアと、一日も早い講和を望んだ日本

渡辺幾治郎 著『日本戦時外交史話』にはこう記されている。

露国の強大を以てして、日本と戦って敗衂(はいじく:敗戦)の局を収めるごときは、外は国威を損するは勿論、内は国民に対してその威信を失し、人心動揺、如何なる結果を来たすか測りがたい。それに、先に主戦論を唱えていた太公や、貴族・軍人らは、今なお依然として、その勢力を政府部内に有していた。こんなことで、露国には奉天大敗後も、未だ講和の意志はなかった。

だが、わが国としては一日も早き講和を希望した。桂首相や、元老らは日本の止まるべきところを知っていた。これは軍事上からも考えられたが、また外交上からも考えられた。桂首相らは、日本の戦勝が、列国の驚嘆を博するの時代は過ぎ去って、今や嫉妬、猜疑、否な恐怖を買うべきこととなったのを見た。日本に対するいろいろの讒誣(ざんぶ: 事実ではないことを言いたてて他人をそしること)・中傷説が起こって来た。日本は膠州湾におけるドイツの利益、安南における仏国の利益、フィリピンにおける米国の利益を侵迫するだろうというものも出て来た。

あるいはまた日本は、いつまで日英同盟に忠実であるか、戦争前伊藤元老の画策した満韓交換を以て、日本は露国と同盟を結ばんとする意があるといって、英国を不安ならしめんとする説もあれば、日本は清国領土の占領を企てていると、まことしやかに宣伝するものもあった。これに口実を与えるものは、民間の傲慢な議論であった。こんなことで日本がだんだん戦勝に驕るとともに、列国の同情は次第に日本を離れるというさまで、同盟国たる英国においてさえ、日本に対する同情が、やや明白を欠くに至ったといわれた。

わが大臣・元老らが、これらの内外の形勢を眺めて、速やかに兵を収め、戦勝の光栄を全うせんと希(こいねが)ったことは当然であった。だが、講和を必要とする最大の理由は、外にはなくて内にあった。その一は軍事で、その二は財政であることは言うまでもない。

渡辺幾治郎 著『日本戦時外交史話』千倉書房 昭和12年刊 p.266~267

奉天会戦で敗北したロシアはさらに数十万の軍隊を派遣する始末で、戦争を終わらせる動きがなかったのである。わが軍が引き続きロシア軍と戦うためには山地を超えて大軍を進めなければならず、そのためにはさらに兵力を増強し、兵の移動にも兵站の準備にも膨大な費用をかけることになる。戦線が大陸の奥に移動すればするほど、わが国にとっては不利となるのだが、戦争に勝利するためにこれ以上借金を重ねてば、いずれ国の財政がもたなくなることは明らかである。

日本海大会戦の大勝利のあと、なぜわが国は樺太を占領したのか

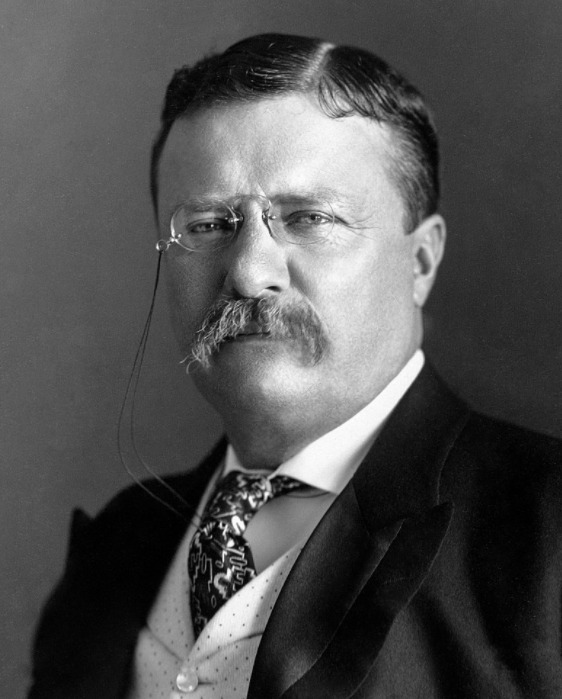

しかしながら、日本海海戦で我が海軍がバルチック艦隊を撃破すると、アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領もそろそろ講和談判を開始した方が良いタイミングと考えた。明治三十八年(1905年) 六月七日に、渡米していた大学同窓の金子堅太郎を呼び、日露両国に講和勧告状を同時に出すことを伝えている。大統領はさらに金子にこう述べたという。

ルーズベルトは私に向かい、

「さていよいよ講和談判になるものと見て、君に忠告することがある。ロシアに対しこれまで何遍講和談判の事を言うても、ロシアの領地は日本軍が占領しておらぬからと言って拒絶した。そこでただいまから二個旅団の軍隊と砲艦二隻を以て樺太を取れ。二個旅団で樺太にいるロシア兵を追い払い、また二隻の砲艦でくるくる樺太を巡航して早く彼の領土を占領せよ。講和談判にならぬ前に今のうちならば良いから早く樺太を取れということを、君から日本政府に言うてくれよ。」

と言うので、六月八日にその旨を政府に通報した。帰朝後当局者より聞く所によれば、その頃廟議は樺太を取るや否やについて余程議論があって永らく決まらずにおったが、ある日俄かに廟議が決まって混成旅団一個、砲艦二隻を樺太に出発せしめた。

金子堅太郎 述『日露戦役秘録』博文館 昭和4年刊 p.224~225

ルーズベルトはこれまで何度もロシアに講和談判を持ちかけていて、ロシアが簡単に講和に応じない状況を理解したうえで、せめて樺太でも日本が占領しないことには講和会議を成功させることは厳しいと考えていたのであろう。

確かにこれまでの日露戦争の戦場は、いずれもロシアがこれまで占領していた清国領や海上であり、ロシアの領土内での戦いは一度もなかった。以前から陸軍には樺太を取ろうという意見がありながら却下されていたのだが、急に樺太攻略作戦が正式に決定し、わが軍は七月七日に樺太に上陸後、十二日には樺太南部を占領している。また北部上陸部隊も二十四日にアレキサンドロフスクの北方に上陸し、この部隊も着々と敵を下して、三十一日にはついに樺太全島を占領した。

厳しい表情で講和会議に向かうわが国の講和団

六月十日にわが国は米国大統領ルーズベルトの講和提議を正式に受諾し、これと前後してロシア政府もこの提案を受諾して、講和談判地は米国ニュー・ハンプシャー州のポーツマス軍港と決まった。

そして七月三日に全権委員として外務大臣小村寿太郎と駐米公使高平小五郎が任命されている。

上の画像は、日本の講和団で、前列の右側が小村寿太郎で、左が高平小五郎だが、何れも厳しい表情に写っているのは、米国からの情報で、この交渉が極めて厳しいものになることが予想されていたことと無関係ではないだろう。

前掲の渡辺幾治郎著『日本戦時外交史話』の文章を紹介したい。

この小村全権の使命が如何に大任で、困難であったかは、政府方面では悉く知っていた。井上馨は小村の暇乞いに対し、

渡辺幾治郎著『日本戦時外交史話』p.286~287

「君は実に気の毒な境遇に立った、今までの名誉もこんどで覆えさるるかもしれない。」

と語り、伊藤博文は

「君の帰朝のときには他人はどうであろうとも、我輩だけは必ず出迎えに行く。」

と告げたという。七月八日、新橋駅出立の人気はすばらしいもので、送者は堵を為していた。小村は桂(首相)と馬車を同じうしたが、微笑しながら、

「帰ってくるときには人気は、まるで反対でしょう」

と。桂は憮然として語(ことば)がなかった。

日露戦争でわが国は、日本海海戦をはじめ個別の戦いでは連戦連勝であったのだが、ロシアがわが国に降伏したというわけではなかった。講和談判で多くの賠償金と領土が獲れるという国民の期待ばかりが盛り上がっていたのだが、それを裏切ることになることは、わが国の政府首脳には、はじめから分っていたのである。

一方、ロシア側の全権代表は元大蔵大臣のセルゲイ・ウィッテで、彼は皇帝ニコライ二世よりこう告げられていた。

予は衷心から和議の成立を希望するが、しかしそれはどこまでもロシアの体面を傷つけないものでなければならぬ。また如何なる場合でも、一鐵の償金も一握の領土も譲渡するものであってはならぬ。

同上書 p.293

またウィッテは講和会議に臨む方針を次のように定めていたという。

一、 どんなことがあっても、我々が講和を望むような態度を見せないこと。ロシア皇帝陛下がわざわざ自分を講和全権にしたのは、別に講和そのものに重きを置いた訳ではなく、周囲の諸国が一般に戦争の継続を望まないようであるから、その意を容れたに過ぎぬという態度を示すこと。

二、 自分は、大国ロシアの全権代表であるという顔をして大きく構えること、大国ロシアは最初からこんな戦争を重要視していないから、その勝敗については、少しも痛痒を感じない態度を示して相手を威圧すること。・・・中略・・・

五、 アメリカ特にニューヨークで、ユダヤ人と新聞の勢力の強大なことを打算して、少しでも彼らの不快を招くような挙動の無いように細心に注意すること。

同上書 p.297~298

講和会議の紛糾

講和会議は八月十日から開始されたのだが、会議は紛糾したという。ウィッテの発言内容を知れば、議事が容易に進行しなかったことがよくわかる。

露国は平和を希望するが、しかも代価の如何を問わず、平和を求むるの已むを得ざるに立ち至ったものではない。露国が続戦に必要の方法を得ることは、屈辱的平和を買うに比し一層容易である。・・・中略・・・(日本はいろいろ要求しているが)もし、露国にして同様の地位にあらんか、露国は敵国の首府を占領せざる間は決して軍事賠償など要求しない。露国は今日まで、いやしくも譲歩し得べきものは悉く譲歩した。しかも談判は今や露国の威厳に関し、かつ最早譲歩を為し得ざる点に達した。

同上書 p.316~317

そこで小村がウィッテに対して、英語で「貴下の言は、あたかも戦勝国を代表するもののようだ。」と大笑いすると、これを通訳したローゼンはウィッテの意を受けて、「ここには戦勝国もなく、したがって戦敗国もない。」と答えたという。

ウィッテが賠償金の支払いや領土割譲に一切応じなかったのは、皇帝ニコライ二世の意向によるものだが、この会議の情勢にセオドア・ルーズベルト米大統領は憂慮した。この会議がもし破談になれば、大統領自身だけでなくアメリカの威信にも傷がついてしまう。

わが国はすでに露海軍力制限要求や露国軍艦引き渡しの要求を撤回していた。残るは、実質的に日本が占領していた樺太の領土画定と、賠償金の問題に絞られていた。ルーズベルトは電信でロシア皇帝に確認を取ったが、皇帝は賠償金も領土も譲らない方針は変わらなかった。しかしながらウィッテは別の考えであったようだ。同上書にはこう書かれている。

ウィッテは、…償金拒絶で談判を破裂せしめても世界の同情は我にある。しかし、サガレン(樺太)問題で破裂させては世界の同情は去る。サガレンは事実日本が占領していると電稟してその反省を求めたが、露国政府は依然動かなかった。ウィッテに対しては償金問題で談判を打ち切れとの電命を下すにいたった。しかし、ウィッテは、慎重をとった。日本側より難題を提起せざる限り、我より会議を打ち切るは大統領の不快を招く恐れがあるからといって、会議打ち切りには応じなかった。彼も何とか妥協を希望しているのであった。

同上書 p.323

そこで、セオドア・ルーズベルト米大統領はわが国に賠償金に関して譲歩を迫り、金子堅太郎にこの様な信書を送っている。

…想うに今日戦争を終結せしむるは日本の利益である。日本は既に満韓の支配権を得、また露国艦隊の殲滅により自国艦隊は倍大となり、かつ旅順・大連および満州鉄道を獲、あわせてサガレンをも占領した。すなわち金銭のため続戦するは、日本に取りて何等の利益なく、この上続戦するも、結局露国をして支払わしむべき金額以上の国帑(こくど:国の財産)を消費することは避けがたい。…

同上書 p.325

日本政府は米大統領の勧告に対し、賠償金の金額については一層の譲歩を認める旨の決定をしたが、ロシアは八月二十五日に、「一寸の地も、一ルーブルの金も日本に与うるを得ず、この既定方針は毫も変更するを得ず」と米大統領に回答したという。

二十七日に小村は非公式にウィッテと交渉したが埒が明かず、談判を中止しポーツマスを引き揚げる決心をし、その旨日本政府に電報を打っている。それを受けて桂首相は二十八日に御前会議を開催し、次のように小村に電報を発している。

…仮令(たとえ)償金割地の二問題を放棄するの已むを得ざるに至るも、この際講和を成立せしむることに議決せり。

同上書 p.332~333

よって貴官らは次回の会合において次のごとく宣言せよ。

…帝国政府は人道および文明の大義に重きを置き、かつ、日露両国真正の利益に顧み、最後の譲歩として露国に於いて帝国の樺太占領の既成事実を確認する条件を以て、軍費償還に関するわが要求を全然撤回すべし。

全権メンバーも日本の新聞特派員も、政府も談判中止を了解するものと考えてポーツマスを引き揚げる用意をしていたのだが、この政府決定には従わざるを得なかった。

翌二十九日に開かれた会議で、小村は樺太の北半分のロシア所有を承諾することでようやく両国の講和が成立したのだが、連戦連敗してきたロシアに、ここまで強気の交渉が出来たのは何故なのか。 その点については、ロシア側の記録を参考にして、次回の「歴史ノート」で記すことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント