前回及び前々回の「歴史ノート」で金子堅太郎の『日露戦役秘録』を紹介したが、この本を読むと、アメリカは日露戦争に重大な関心を持ち、日本が戦争に勝つために裏で動いていたことが見えてくる。

そもそもロシアのような大国が戦争を始めれば、アメリカだけではなく他の列強諸国も大きな影響を受けることになる。それぞれの国が、どちらの国が勝つかを予測した上で、自国の国益の為にその戦争にどう対処すべきかを考えることは当然のことである。

日露戦争に関する欧州列強のスタンスの違い

義和団の乱で北京の各国公使館区域が暴徒に取り囲まれ、六十日近い籠城を経験した英国『タイムズ』特派員であったG.Eモリソンの記事や日記等をもとに著された『日露戦争を演出した男モリソン』という本に、日露戦争についての各国のスタンスの違いがでている。

まずフランスの立場だが、フランスはロシアに巨額の投資をしているので、ロシアが戦争で財政難になることを嫌って戦争に反対していた。

またイギリスは、もしフランスがロシアとの同盟に基づいて日露戦争に参戦すると、日英同盟のとりきめによってイギリスは露仏を相手に戦うことになってしまう。一九〇三年当時の英国の分析では日本とロシアが戦えば日本が負けると考えており、当初は日露戦争に反対していたという。

一方で、日露戦争を起こさせようと裏で工作している国があったという。それがドイツである。前掲書ではこう解説しておられる。

「…ドイツは、自国のロシア側国境の安全をはかるため、ロシアにはその鉾先を極東に向けてもらいたかった。そのためには日露開戦が望ましい。

ウッドハウス 暎子著『日露戦争を演出した男モリソン 上』東洋経済新報社 p.160

当時、ドイツが東部国境に神経をとがらせていたのには、それなりの充分な理由があった。実は、ロシアがドイツに戦争を仕掛けようとしていたのである。ロシアは極東では高圧的な態度で、日本のような取るにも足りない国は威嚇してやりさえすれば引っ込む、とたかをくくっていたが、西側に対してはそうではなかった。ロシアが本気で相手にしたい国は、実は西方にあった。それはゲルマン騎士団の統一が成って、こつぜんと目の前に現れたドイツ帝国であった。

当初はロシアが極東ではなく対独戦に向けて準備していたことは、のちに日露戦争の講和会議でロシアの全権大使となったウィッテの回想記にも書かれているので間違いがないだろう。「国立国会図書館デジタルコレクション」でこの回想記はネット公開されており、誰でも読むことが出来るのはありがたい。ヴィッテはこう述べている。

実際この当時のロシアは、戦争準備と言う点では極東よりも西部国境の方面のために忙殺されていたのである。西部方面では日々今にも何事か起こるであろうという予感に悩まされ、早くも西部戦線における統帥者の人選が緊急問題とされていた。そうして、対ドイツ軍の総司令にニコライ・ニコラエヴィチ大公、対オースタリー軍の総司令に陸軍大臣クロパトキン将軍が任命されるであろうということは、既定の事実とされていた。…

『日露戦争と露西亜革命』:ウィッテ伯回想記 上巻 ロシア問題研究所 昭和5年刊 p.336~337

我々は西部国境で開戦の避けがたいのを信ずるあまり、極東に対しては何等言うに足るほどの戦争準備をしなかったことは事実である。

しかしドイツは、ロシアとの戦争はなんとしてでも避けたかった。それがゆえにドイツは、ロシアの鉾先を極東に向けさせようとしたのである。

独皇帝が日露戦争の原因となったロシアの朝鮮侵略をけしかけた

日露戦争を惹起するためにドイツはロシアと日本に様々な手を打っていることが、先ほど紹介した『日露戦争を演出した男モリソン』に詳しく書かれている。

たとえば独皇帝ウィルヘルム二世(カイザー)は露皇帝ニコライ二世(ツァー)にこの様な私信を送っているという。随分親しげな表現になっているのは、二人は従兄弟の関係にあり、昔から「ウィリー」「ニッキー」と相手を呼んでいたという仲だという。

ロシアの偉大な使命は、アジアを教化すること、および伝統的なキリスト教文明と十字架を守ることだという点に、君が速やかに同意してくれたことを、うれしく思っている。ヨーロッパはこの件で君に感謝しなければならない。…君が天から与えられた偉大な使命を遂行している最中に、他の国が背後から君を攻撃するようなことは、私が絶対にさせない。それは、私の当然の義務であり、教会のアーメンと同じくらい確かなことだと私が保証する…

『日露戦争を演出した男モリソン 上』p.166

カイザーは自らを「大西洋提督」と名乗り、ツァーを「太平洋提督」と呼んでおだてて、日本の軍備拡張、対清勢力の増大等の情報をツァーに与えて刺激し、ロシアの対日軍備増大を促して、ドイツの武器を売り込んだという。

そして、日英同盟が成立して日本側の開戦体制が軌道に乗ったのを見届けてからは、カイザーはますます露骨にロシアを戦争へと煽りはじめたという。

一九〇四年一月三日付でカイザーがツァーに送った私信では、日露戦争を起こさせることを意図して、「朝鮮を獲れ」とけしかけているのである。

…ロシアは自国通商の出口たる不凍港を太平洋に求めなければならないという必然性を当地ドイツでは誰もが当然のこととして了解している。…ロシアにはウラジオストック港旅順港の存在する沿岸地帯を所有する資格がある。さらに、二港への物資輸送の鉄道を敷設するため、その奥地をも君が自分の支配下に置くのは当然のことだ。ウラジオストック渡と旅順の間には舌状の半島(朝鮮)があり、これがひとたび敵の手に渡れば、これは新しいダーダネルス(海峡)になる。…そんな事態の発生を君は絶対に許してはならない。…朝鮮は当然ロシアのものであり、またそうなるはずだ。これは公平な心を持つすべての者にとって自明の理である。

同上書 p.171

しかし、いついかなる方法で君が朝鮮を手に入れるかは、君と君の国が決めることであり、他者の介入すべき問題ではない。…朝鮮が究極的には確実に君のものであるということは、満州の占領と同じく、すでに決定済みの結論である今日、ドイツにはそんなことを気にする人間はいない。…

そしてロシアは、一九〇三年五月に鴨緑江河口にある龍岩浦(りゅうがんほ)を軍事占領し、その後要塞工事を開始したのである。

それに驚いたわが国は、対露直接談判を開いてロシアの侵略を止めようとしたのだが、ロシアは一方で極東のロシア軍には動員令を下し、満州には戒厳令を敷くなど、急ピッチでわが国との戦争の準備を進めるのであった。

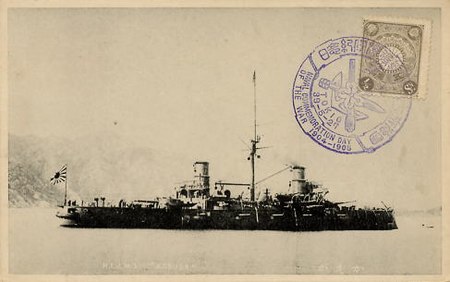

わが国は翌一九〇四年一月十三日に最終提案を行なったのだがロシアからは何の回答もなく、わが国は二月四日に対露断交と開戦を決定し、二月六日に露国に国交断絶を通告して、二月八日午後六時頃、東郷平八郎大将率いる連合艦隊が大連湾の南東に到着し、旅順港外に碇泊していたロシア艦隊に魚雷を発射して損害を与えた旅順口攻撃で日露戦争が始まった。

ロシアが朝鮮半島に踏み込めば日本はそれを許さないことぐらいは、ドイツは分かっていたはずなのだが、ドイツはそれをロシアにけしかけて、自国がロシアとの戦争に巻き込まれないようにしたということになる。

ドイツの日露開戦工作についてウィッテの回想

この朝鮮占領をけしかけた話がウィッテの回想録には記されていないのは、既にウィッテが左遷されていたためだろうが、それまでにドイツが様々な形で日露の対立を仕掛けていることについては、このウィッテ回想録の第九章などに詳しく書かれている。ウィッテはドイツの開戦工作を総括して次のよう述べている。

…ドイツ皇帝とドイツの外交家が、当時あらゆる手段を弄して、ロシアを極東の冒険事業に誘導したことは疑いのない事実であった。ドイツはわれわれの力を極東に集中させて西方国境の安全を期したのである。関東州の占領はあのすさまじい日露戦争を起こさせた。我々はこの戦争で非常に屈辱的な敗戦を味わった。ドイツはこれによって、自分の目的を完全に達し得たことであろう。

『日露戦争と露西亜革命』p.159

このようなドイツの動きをしっかり書いているようなわが国の通史が、どこに存在するのだろうか。

途中で日露戦争賛成に転じたイギリス

一方、『タイムズ』のG.E.モリソンはイギリスの方針に反し日露開戦を熱望していた。その理由は、ロシアに新しい戦艦が到着してしまえばアジアの制海権をロシアが掌握することになり、アジアにある英国植民地を守るためにいずれロシアと戦わねばならなくなることを危惧していたことによる。

モリソンは日本人記者に接触して多くの情報を提供し、日本の新聞を通じて日本人にロシアと戦う事を決意させようとしていたという。

モリソンは時事新報社の亀井陸良記者と親しくなり、モリソンから入手したモスクワ情報を亀井が時事新報に書き、亀井から入手した日本情報をモリソンが『タイムズ』に書いた。

そのことにより時事新報の声価が高まり、日英両国の国論が喚起されたという。

一九〇三年十一月一日、二日に二回にわたり『モリソン氏征露論』が大阪朝日新聞に掲載されている。その小見出しは次のようなものであったという。

「日本はその地位のために戦わざるべからず/戦わざるは戦うて敗るると結果同一なり/露国戦意なしとは愚論なり/日本海軍主力の戦齢を忘るるなかれ/露国に対し要求すべき所如何/この要求と同時に兵を朝鮮に進むべし/旅順陥落は戦争の終局なり/和議の条件/この講和条約に対する列国の態度/満州の戦後経営/日英同盟の効力/交戦中清国の態度/英国平和を勧告するの風説」

小見出しだけでも、日本国民を戦争に駆り立てようとする檄文であることが分かる。

この時期は、ロシアが撤兵することを約束した十月八日が過ぎていて、この頃から国民の間に主戦論が高まっていったのだが、この『モリソン氏征露論』も世論の動向に影響を与えたものと思われる。

極東の状況が悪化の一途を辿るに及んで、それまで日露戦争に巻き込まれたくなかったイギリスも方針を変えざるをえなくなる。

もし、日露戦争で日本が敗れれば極東での尖兵を失い、イギリスはロシアと対抗せざるを得なくなる。しかしそのためには膨大な海軍費が必要になるが、イギリスにはそのような金はない。そこでランスダウン英外相は日本海軍補強の為に動いている。

当時、アルゼンチンが発注しイタリアで建造されていた二隻の巡洋艦が、アルゼンチンが不要としていることを察知したイギリス海軍が日本に情報を伝え、ロシアと買い取り競争になる前に一足早く日本が買い取った。この二隻は「日進」と「春日」で東郷艦隊に編入され、のちに日本海海戦で活躍することになる。

他にもイギリスは、わが国の為にいろいろ動いているのだが、それらは同盟国であるわが国に対する誠意というよりも、当時の国際情勢を観察・分析した上で自国の為に判断したものだと考えた方がよさそうだ。

『日露戦争を演出した男モリソン』に英国のバルフォア首相がランスダウン外相に宛てた十二月二十八日付の書状と十二月二十九日付の同首相の閣議宛書簡が紹介されているが、この文章を読めば、イギリスの本音がよくわかる。

(日露戦争)でたとえロシアが勝ったとしても、その力は戦前より弱まっているはずである…ロシア艦隊は戦争で消耗し、その主力は日本監視のため、東洋に縛り付けられる。その結果、西洋ではロシアは戦略的に他と結びついてイギリスに対抗する、というわけにはいかなくなるだろう。…中略…

日本からの対英要求のいっさいは、イギリスの現在および将来の利害に照会してのみ、考慮されるべきである…

『日露戦争を演出した男モリソン』 p.206

つまるところ、欧米列強は自国にとってプラスかマイナスかという自己中心の視点で判断して戦略的に動いてきたし、そのスタンスは今日に至るまでの戦争や、外交交渉などにおいても大きく変わることはないのではないか。

どの国も自国の国益中心に動いている

日本が戦争に勝つために動いてくれたアメリカは、わが国が日露戦争で勝利したあとは、掌を返したように、人種問題を煽ってカリフォルニア州の日本人移民を排斥し、彼らが苦労して築いた経済基盤を奪い、さらに第一次世界大戦後は、英米が中国人に排日思想を植え付けて暴動を起こさせ、中国で日本企業が築いた経済基盤を奪い取ることになる。

しかしながら、どこの国も自国の国益を中心に動いているという普通の国ではあたりまえの視点が、戦後のわが国では欠落してしまってはいないだろうか。政治家や高級官僚にそのような視点がなく真実の歴史知識が乏しければ、まともな外交交渉が出来るとは思えない。

わが国が、自国のことよりも他国のことを配慮し、自国の安全保障や必要な食糧を他国に委ねるような国であり続けては、自国のことしか考えない国々から、これからも富を毟り取られるばかりではないか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント