前回の「歴史ノート」で、日露開戦を決断した直後に伊藤博文がセオドア・ルーズベルト米大統領と懇意の金子堅太郎を呼んですぐに渡米することを強く要請し、実際に金子がアメリカに渡り大統領に会うと、大統領が「今度の戦いは日本が勝つ」と明言したことに金子が驚いたことを書いた。

大統領は日本が勝利する理由を詳細には述べなかったが、参謀本部や海軍兵学校長に日露の戦力や様々な情勢を詳細に調べた上で、そう判断を下していたようであった。ではアメリカはこの時点において日露戦争についてどのような分析をしていたかを知りたいところである。

ヘンリー・アダムスの語るロシアの内情

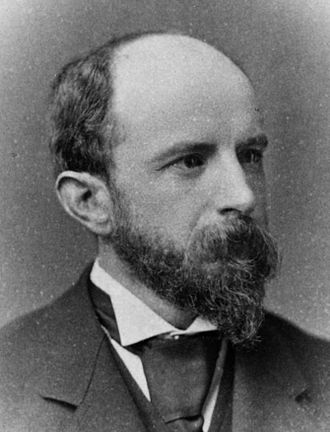

金子堅太郎の『日露戦役秘録』を読み進んでいくと、金子はある日、旧友のヘンリー・アダムスから晩餐会に招待される場面が出てくる。

このヘンリー・アダムスと言う人物はピューリッツァー賞を受賞したアメリカの作家、歴史家で、Wikipediaによると曽祖父は第二代大統領のジョン・アダムスで祖父は第六代大統領のジョン・クインシー・アダムスだ。そして、父はアメリカ南北戦争当時に駐英公使を務めた歴史家、チャールズ・フランシス・アダムズで弟は歴史家・批評家のブルックス・アダムズというからすごい家系である。このヘンリー・アダムスが金子堅太郎のハーバード大学時代の親友で、前回の記事で紹介した外務大臣・ヘイの知恵袋と言われていた人物なのである。

金子の著書の中に、ヘンリー・アダムスが晩餐会の挨拶のなかで、アメリカが日露戦争をどうとらえていて、この戦いがこれからどうなると考えているかについて述べている部分があるので引用しておこう。

彼(ヘンリー・アダムス)の言うところによれば、今度の戦争はまったくロシアの宮中の大官と、陸海軍の軍人が結託して朝鮮を取ろうという策で、この戦(いくさ)が画策されたのだ。それのみならず宮中の大官は、皇帝・皇后の信任を得て宮中に勢力のあるベゾブラゾフと軍人とを結託せしめて、実際兵を一万満州に送れば五万も送ったように言って日本を恫喝し、全く脅喝手段で日本を屈服させようという政策を執っている。また軍艦にしたところで、日本を脅威するために旅順に送るのである。これただ脅喝手段で刃血塗らずして朝鮮を取ろうというのが彼らの策略である。それ故に日本が朝鮮を渡して宜しく願いますと言って平和を乞わなければ、到底日露の問題は解決しない。のみならず、旅順にいる極東の太守アレキシーフという人は、宮中に非常に勢力のある人で、また貴族の仲間にも勢力のある海軍大将である。これが旅順に頑張っている。事実このアレキシーフの政略は、脅喝手段をもって海軍なり陸軍なりで、いざといえば戦さをすると脅喝したならば、日本はひと縮みになるから、それで往けると思ったのがこの人の政策である。

金子堅太郎述『日露戦役秘録』博文館 昭和4年刊 p.70~72

ところが、国交断絶するや否や、仁川港においてワリヤークその他の軍艦が日本の軍艦の為に打ち沈められたという電報が来て、ロシアの宮中の大官も、皇帝も皇后も悉く恐怖の念に侵されて、非常に驚いた。こんなに負けるつもりはない。戦さをせずして、脅喝手段で嚇(おど)すつもりでおったのが本当の戦争になった。その時の宮中の驚きというものは非常なものであったということをこの人から聞いた。

アメリカは、日露戦争の開戦直後におけるロシアの内情をかなり良く掴んでいたようである。

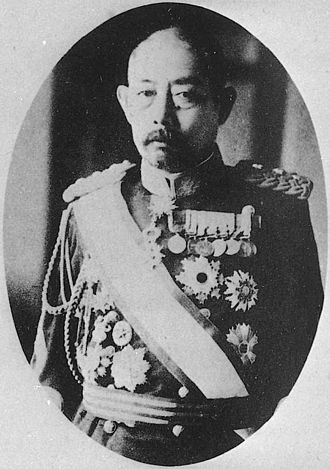

一九〇二年から一九〇三年にかけてロシアの極東政策が対日融和派と対日強硬派に意見が割れ、対日強硬派であるベゾブラゾフは日本に圧力をかけて朝鮮を手に入れようとし、ニコライ二世は強硬論の影響を受けて一九〇三年に強硬派のアレクセーエフを極東総督に任じている。

当時の極東はロシアの領土でもなく保護領でもない。にもかかわらず、政治・軍事問わず極東に関するあらゆる問題を管轄する極東総督を置き、アレクセーエフという人物に中国・韓国・日本など近隣諸国に対するロシア帝国の外交までも任せたのである。

開戦直前まで蔵相を務めていたセルゲイ・ヴィッテの『ウィッテ伯回想記』を読むと、このアレクセーエフの無思慮が、日露開戦に繋がったことが書かれている。

ロシア対日強硬派の考え

しかし、なぜロシアは、わが国に圧力をかければ朝鮮が獲れると考えたのであろうか。

両国の開戦時の戦力を単純比較すると、陸軍は圧倒的にロシアが優勢であった。Wikipediaには「露・日 歩兵六十六万対十三万、騎兵十三万対一万、砲撃支援部隊十六万対一万五千、工兵と後方支援部隊四万四千対一万五千、予備部隊四百万対四十六万」とある。

海軍においても艦艇の保有トン数は四十五万トン対、二十六万トンであったが、ロシアの海軍は太平洋艦隊とバルチック艦隊に分かれていて、極東に於いてはわが国とほぼ同等の戦力であったとされる。

ロシア側では、日本と戦って負けるはずがないと、はじめから高を括っていたようだ。

四年間日本で過ごした陸軍武官ゲ・バノフスキー中佐は「日本軍が精神的基盤を自分のものにし、その上にあらゆるヨーロッパ式軍隊の機構を築いて、ヨーロッパの最弱小国に太刀打ちできるまでには、数十年、おそらく百年はかかることであろう」と報告していたというし、開戦八か月前に来日して陸軍などを視察したクロポトキン大将も「日本兵三人にロシア兵は一人で間に合う。われわれは十三日間に四十万の軍隊を満州に集結できるし、その用意もしている。これは日本軍を敗北させるのに必要な兵力の三倍である。来たるべき戦争は、戦争と言うよりも単に軍事的散歩にすぎない。」と豪語していたという。

日清戦争後の下関条約の後の三国干渉で、わが国が戦わずして領土を手放した前例があったこともロシアを強気にさせた要因の一つだろう。

ロシアの戦力優位で日本の勝ち筋はどこにあるのか

では逆に、なぜアメリカは、ロシアの戦力の方が日本のそれよりも圧倒的に優っていたにもかかわらず、日本が勝つと考えたのか。

金子堅太郎を晩餐会に招待したヘンリー・アダムスの挨拶を続けよう。

また、彼(ヘンリー・アダムス)は語を続けて一箇年この戦(いく)さが続けば、ロシアは必ず内から壊れてくる。東洋に往っている兵士も本気に戦さするつもりで往っているのではない。恫喝手段の道具になって往っているのであるから、一ヶ年日本が頑張っていれば、きっとセントピーターズブルグ*から内輪割れがする。…そうすれば必ずフィンランドまたはあの方面から内乱が起こって、とうとうロシアの方から講和談判をしなければならぬようになるから、そのことは今私が貴下(金子)に言っておくから、よく記憶してもらいたい。

同上書 p.72~73

*セントピーターズブルグ:ロシア帝国の首都。

ヘンリー・アダムスの言うには、日本は挙国一致して戦っているが、ロシアは内乱が起こってもおかしくない危険な情勢で、人心も離散しているという分析から、日本の勝利を確信していた。さらに、日本の戦費調達の問題についても述べている。

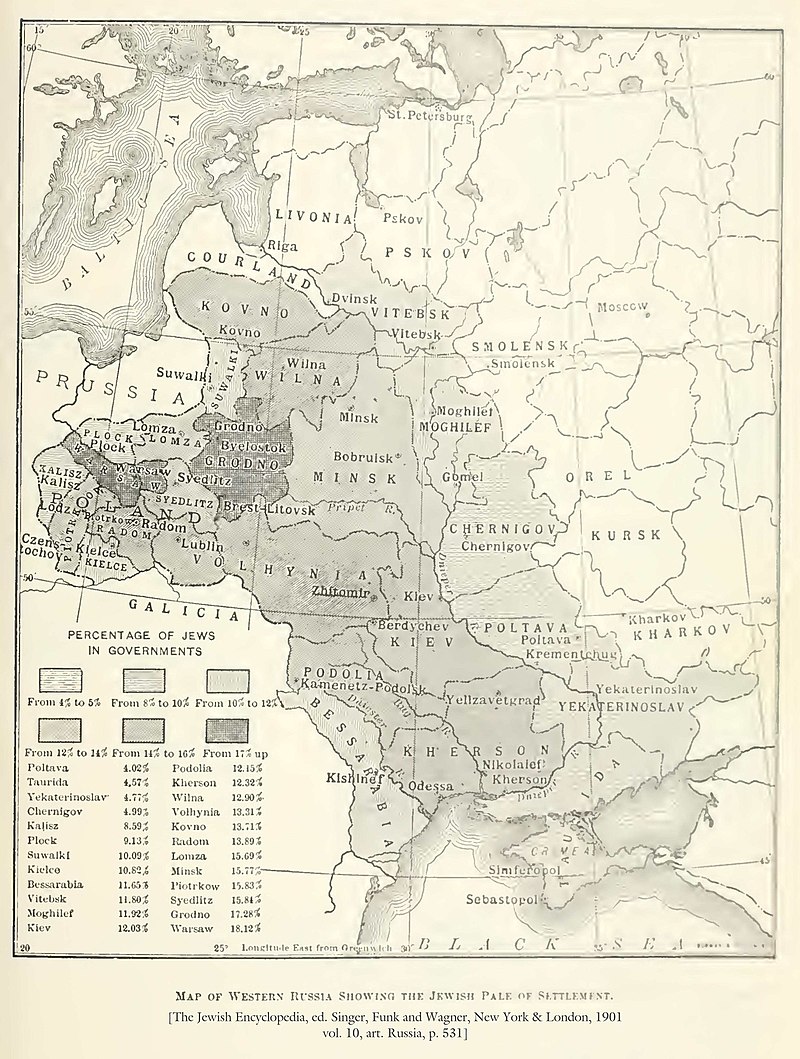

ロシアは先年ユダヤ人をキシネフその他で虐殺している。ところが、ヨーロッパのユダヤ人は吝嗇で金持ちで、金権を握っている。ロシアは軍費を今はフランスから借りているけれども、これは長くは続かない。そうすると結局フランス・イギリス・ドイツにいるユダ人から借りなければならぬから、早くユダヤ人を懐柔して、金権を握っているユダヤ人に対してロシアに金を貸すなということを言えと彼(ヘンリー・アダムス)は忠告した。

同上書 p.73~74

これがすなわちシフというユダヤ人がヨーロッパにおいて、高橋是清と談判して、第一公債、第二の公債をシフの手を経て募集したことと符合している。日露戦争についてはユダヤ人はロシアには一文も貸しておらない。ユダヤ人がロシア人に貸さないのに反して、日本には莫大な軍費を貸した。これはユダヤ人がロシアに於いて非常な虐待を受けた復讐であると思う。

少し補足すると、帝政ロシアの末期に各地でユダヤ人の虐殺事件が発生していた。

キシネフ(Kishineu)は現在のモルドバ共和国の首都だが、日露戦争開戦の前年である一九〇三年の四月に、この都市で五十人近くのユダヤ人が殺害されたほか数百人が負傷し、多くのユダヤ系商店や住宅が破壊されたという。モルドバ共和国の東がウクライナ共和国だが、ここでも多くの地域でユダヤ人が殺害されている。ユダヤ人のヤコブ・シフがなぜ日本に資金支援したかは、このような事情を知ってはじめて腑に落ちる話である。

ヘンリー・アダムスの話を続けよう。ポイントはロシアの弱みがどこにあり、どうすればロシアに勝てるかを具体的に述べている部分である。

なお、日本に忠告したいことがある。それは早くフィンランド、およびスウェーデンの地方に日本から密使を送って、フィンランド人を煽(おだ)て、スウェーデン人を煽動して、その地方に内乱を起こさせ 、そうしてロシアの背後を衝け。シベリアに兵を送ろうとしても、フィンランド・スウェーデンの国境に内乱が起これば、その方に兵を遣らねばならぬから、日本とフィンランドと両方に兵を分割して送ることはロシアの痛手である。そうすればロシアに内乱が必ず起こる。その煽動の費用は二三百万円もあったらよかろうと思う。軍艦一艘沈めたと思えば安いものじゃないか。…早くあそこに密使をやってかき回せ、ということをヘンリー・アダムスが私に言った。

同上書 p.74~75

更にアダムスは、このことを日本政府に伝えよと言うので、金子は桂総理大臣と小村外務大臣に書面で詳しく伝えたという。

そして金子は、わが国はこのアダムスの献策にもとづいて明石元二郎陸軍中佐をフランスに滞在させ、明石はフィンランド、スウェーデン、ノルウェーに手を廻してかき回したことを聞いたし、そのことは明石元二郎の伝記にも記されていると述べている。

明石の工作活動によりロシア国内の反戦、反政府運動に火がついて、ロシアの対日戦争継続の意図を挫いたことは有名な話だが、このアイデアがヘンリー・アダムスの献策がきっかけになっていたということは、金子の『日露戦役秘録』を読んで初めて知った。ここまで読み進むと、日露戦争の本質は何であったのかと考えこんでしまう。

日露戦争に対する英米の戦略

前回の「歴史ノート」で米大統領が金子に対し、日露戦争は「日本に勝たせなければならない」と言い、外務大臣もこの戦争は「日本がアメリカの為に戦っていると言っても良い」と述べた事を書いた。

金子堅太郎は、アメリカの大統領も外務大臣も、陸軍大臣も海軍大臣も、日本を応援していることを素直に喜んだのであるが、よくよく考えると、イギリスにとってもアメリカにとっても、わが国がこの戦争に勝利することは、自国の国益に叶う事であったのである。

イギリスにとってはロシアの南下を防いでインドと中国における自国の利権を守ることとなり、アメリカにとっては、将来満州に経済進出していくために、邪魔なロシア勢力を満州から排除することが出来る。両国にとっては日本がロシアに勝てば、戦わずして満足な結果を得ることになるのだ。だからイギリスは光栄ある孤立政策を捨ててわが国と同盟を結び、日露戦争でわが国の後ろ楯となって第三国の参戦を阻止し、またアメリカは金子堅太郎にわが国にロシアに勝つ秘策まで授けたのではないだろうか。

もちろんわが国はロシアの侵略から自国を守るために戦ったのであり、「英米の代理戦争」という言葉は使いたくないのだが、なぜ途中から別の国が参戦せず日露二国だけで戦うことができたのか、なぜロシアは戦争を継続するための資金が枯渇したのか、なぜロシアで内乱が起こったのかということなどを考えていくと、英米の巧妙なアジア戦略が垣間見えて来るのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント