旅順の攻略を終えた乃木率いる第三軍は、総司令部の命を受け、来たるべき奉天会戦のために一月中旬より北上を開始し、わずか十日で遼陽付近に集結を完了している。

この奉天会戦は日露陸戦最後の大会戦となったのだが、戦力を比較すれば兵力・火力ともに圧倒的にロシア軍が優勢であった。

日本軍の兵力は約二十五万、火砲約千門に対し、ロシア軍は兵力約三十七万、火砲千二百門。またロシア軍は砲弾量も圧倒的に日本軍よりも多く、奉天地区には強固な防御陣地を構築していたという。また日本兵は旅順攻囲戦でかなり消耗しており、兵站の維持や兵力の補充にも問題があった。普通に考えれば、日本軍がロシア軍に勝つことは厳しかったはずなのだが、なぜ日本軍はこの戦いに勝利することができたのであろうか。

奉天会戦における日本軍の作戦

日本軍の作戦は児玉源太郎総参謀長が中心となって立案したものだが、このようなものであったという。

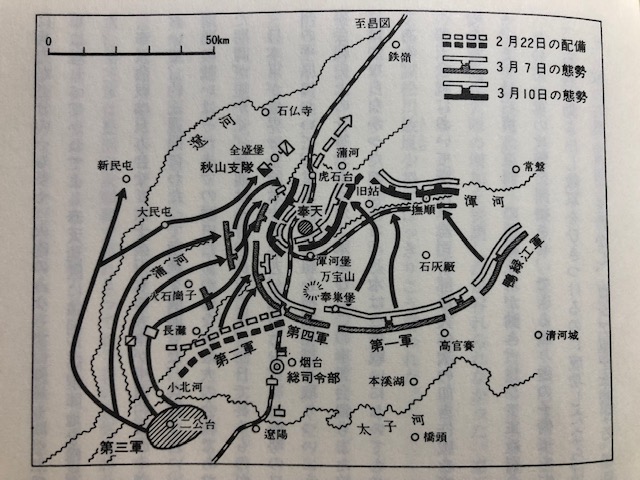

一、まず、最右翼(東側)の鴨緑江軍が動き、ロシア軍総司令官クロパトキンの注意を向け、次いで隣の第一軍の攻撃を開始させ、出来る限り敵の予備軍を右翼に引きよせる。

岡田幹彦『乃木希助』展転社p.174~175

二、右翼が動き出し敵軍をひきつけるのに成功したならば、最左翼たる第三軍に大きく迂回運動させ、敵の右翼(西側)を脅かし、ロシア軍を牽制する。

三、左右の行動が功を奏するや、中央に位置する第二、第四軍を進出させ中央突破を決行し、勝利を一気に決する。

しかしこの作戦は、日本軍にとってはかなりリスクが高かった。常識的に考えて、ロシア軍を包囲する戦略であるならば、ロシア軍より兵力が余程多くなければならないだろう。

菊池寛の『大衆明治史』にはこう書かれている。

ロシア側にとって、全くこの迂回が予想外であったように、日本軍にとっても、少ない兵力でこれを囲むというのは、非常に困難なものだった。困難というより、危険と言った方がよい。

第三者とも言うべき人の批評に、野津大将の第四軍に従軍したドイツのカール親王の従軍記がある。

『日本の左翼軍の迂回前進に伴い、第四軍も自然、左翼を張り出さねばならなくなった。然るに右翼にいる第一軍もますます右翼に延長していくので、第一軍の左翼と、第四軍の右翼との間には少なくとも七キロメートルの隙間が出来た。而も第四軍はその手許には予備歩兵一連隊、徒歩せる騎兵二連隊、砲兵一大隊しかもっていないのだ。もし露軍がこの隙間を狙って突破して来たら、日本軍はどうなるだろうと、思わず慄然とした。』

と書いている。要するに、わが包囲陣は全般的に兵力が少なく、しかも所々に綻びが出来ていたのである。露軍に猛烈な戦意があって、随所に突破戦術に出られたら、日本軍は四部五裂の惨状を呈したかもしれないのである。

菊池寛『大衆明治史(国民版)』汎洋社 p.325~326

なぜ危険な作戦が成功したのか

ところが、児玉がどこまで考えていたかはともかく、この作戦は成功したのである。それはなぜか。

菊池寛はこう解説している。

…クロパトキン大将が最も頭痛に病んだのは、旅順を陥(おと)した乃木軍がどの方面から現われるかという、第三軍の動静だった。第三軍は旅順戦の創痍全く癒えず、必ずしも偉容を張っていたわけではなく、総司令部の松川少将など『総司令部としては第三軍に大きな期待は持っていないよ』などと放言して、乃木の津野田参謀を口惜しがらせたこともあるくらいだ。

しかし、これがロシア軍にしてみれば、あの難攻不落の旅順を陥した兵団だと知れば、大いに警戒を要する相手なのである。

『天帝よ。願わくは、乃木軍の対戦だけは許して下さい』

そう言って、無智なロシア兵が神に祈っているのを見たと、外国従軍記者は書いている。とにかくクロパトキンは乃木軍については、神経衰弱のようになって、気にしていたのである。そこへ諜報が入った。即ち乃木軍に属する第十一師団の兵隊が右翼(敵の左翼)に現われたというのである。

この斥候の報告は正しかった。たしかに、彼が認めた日本兵の襟の連隊番号は、第三軍の第十一師団に属する連隊だったからである。

これを知ったクロパトキンは、これこそまさに第三軍の主力だと思って、自己の指揮下ににあった予備兵を全部そっちへ移動してしまった。

しかるに、第十一師団は十一師団でも、それは第三軍に属するものではなく、新編成の鴨緑江軍だったのである。つまり鴨緑江軍は奉天戦のために新たに編成されたもので、第三軍から第十一師団を分離させ、これに後備第一師団を加えた二ヶ師団からなる兵団だった。

…果たして日本軍はその方面の鴨緑江軍をまず動かし始めた。その中に第十一師団がある。これぞ乃木軍の主力、というので総予備隊をそっちへ移動したさいに、わが乃木軍は急進また急進、敵の右翼を大きく迂回し、氷雪の野を、戦史に有名な大繞回(にょうかい)運動を敢行し、奉天城を大きく後方から包むという態勢を採ったのである。

同上書 p.331~332

クロパトキンが日本軍の北上に気付いたのが二月二十八日、それが乃木軍であることを知ったのは三月一日だったという。

ロシア軍には大量のコサック騎兵が偵察の任務に従事していたはずであるのに、なぜ日本軍の動きがつかめていなかったのであろうか。その点については、前回の「GHQ焚書」で紹介した由上治三郎『鉄蹄夜話』に記されている通りで、永沼騎兵中佐と長谷川騎兵少佐指揮下の騎兵各二百騎が、それぞれロシア兵の後方に入り込み、鉄道の破壊や倉庫の焼き払いを繰り返し実施したことで、クロパトキンは第一線にいた六千騎兵を奉天以北の鉄道掩護のためにに動かしていたのである。そのためにロシア軍の偵察能力が大幅に低下し、三月一日になってようやくクロパトキンもロシア軍が乃木第三軍に包囲されていることに気が付いたわけだが、その日のロシア軍は大混乱を来たしている。クロパトキンは慌てて十万以上の大兵力を北に振り向けたのだが、それほど彼は乃木軍の戦力を過大に評価し恐れていたようだ。ちなみに乃木の第三軍の兵力は三万八千であったという。

満州軍総司令部は、右を衝いたあと左の乃木軍を動かしてロシア軍を狼狽させたタイミングで、三月一日に一気に中央を突破しようとしたのだが、戦力の優るロシア軍に前進を堅く阻止され、多くの死傷者が出て戦いの見通しが立たなくなった。この行き詰まりを打開するために、総司令部は乃木の第三軍を東清鉄道南武線に向かって進撃させ、ロシア軍の退路を断つ任務を与えている。ロシア軍は三月六日に乃木軍に大攻勢をかけたのだが、乃木軍は辛うじてロシア軍を撃退した。

そこでクロパトキンは三月七日の夕方に、優勢に戦っていた中央の第一軍と第三軍の戦線を縮少して乃木軍に振り向けている。このクロパトキンの決断が奉天会戦の帰趨を決することになった。三月八日に満州軍総司令部はロシア軍の退却に気付いて、直ちに追撃開始を命令した。

ロシア軍は兵を増やしても乃木軍を撃退することが出来ず、クロパトキンは日本軍に東西より包囲され退路を断たれることを怖れた。九日にはロシア軍の総退却を決意し、十日には最後の激戦が展開されたが、追撃戦では日本軍は砲弾の大半を使い果たしてしまっており、将兵の疲労もあって、敗走するロシア軍に大打撃を与えるには至らなかった。

奉天占領後の三月十五日に満州軍総司令官の大山巌は幕僚を率いて奉天に入城している。上の画像はその入場式の写真である。

乃木軍を恐れたロシア軍

「国立国会図書館デジタルコレクション」に、『クロパトキン回想録』が全巻公開されていて、二巻に奉天会戦のことを記したところがある。少し引用してみよう。

奉天会戦は全然わが軍の不利に終われり。…我が第二軍は一九〇五年三月七日に既に側面および背面に敵の迂回を受け、…現状を脱せんがためには将卒の多大なる努力を要せり。然るにわが軍の努力発揮せられず。七、八、九日の三日間に軍の状況は益々危急に陥り、乃木軍は我が第二軍の大部を包囲せり。

クロパトキン著『クロパトキン回想録. 其2』偕行社 明治43年刊 p.279

三月七、八両日における両軍の戦況および位置を対比し、主として敵の精神上我に勝れるを見、もって予は七、八両日既にわが軍の敗戦を予知し、適時鉄嶺に向かい退却するに決心せり。これにより、おそらく将来の歴史家は、奉天会戦を叙するにあたり、予の持久力なきを非難すべし。

早い話が、ロシア軍は兵力では優勢にありながら、乃木軍を恐れるがあまり、この軍に退路を断たれることを恐れて退却を急いだのである。ロシア軍が乃木軍を恐れた理由は、クロパトキンが記している通り、死をも恐れずに前進してくる乃木軍将兵の敢闘精神なのだ。

弾薬が不足していたために多くの敵兵を最後に逃してしまったが、この奉天会戦でロシア軍は兵力三十七万人のうち、死傷者六万、捕虜二万二千ほか失踪者を含め合計九万人の損害を出し、片や日本軍は兵力二十五万人のうち死傷者は七万人であったという。

また、日本軍の死傷者のなかで、乃木軍は一万八千五百人と各軍中最大の犠牲者を出しているが、この乃木軍の奮戦がなければ、奉天会戦における日本軍の勝利はなかったと考えて良いだろう。

この戦争にシカゴ・ニュースの記者として第三軍に従軍したアメリカ人のS.ウォシュバンは、いかにロシア軍が乃木を恐れていたかについてこう記している。

軍人として、また軍隊として、この奉天における乃木大将とその部下ほど恐れられたものは絶無だといっても過言ではない。会戦当初から、襲いくるのは乃木その人に外ならずとの恐怖が、露軍の陣営いたるところに蔓(はびこ)り、幾他の流言は、この鬼神を欺く怪物接近のお伽話(とぎばなし)を、まことしやかに幾多の陣屋に伝達して、また幾度か風声鶴唳(ふうせいかくれい)となって消えるのであった。

しかし、今度はいよいよ大鉄槌が振りかかった。音に聞えた日本第三軍が、既に彼らの右翼を迂回して、全速力をもってその退路を遮断しているという事実は、野火のごとく稲妻(いなずま)のごとく全露軍の頭上に閃いた。いよいよ襲撃ぞとなると、乃木大将が何処にどうして討ってくるかは疑う余地もなかった。かの物すごき山砦(さんさい)の包囲戦を経て来ては、野戦のごときを物の数とも思わない旅順口の老兵が、露軍の側面に接触して、突如として出現したのである。そして露軍の知らぬ間に、既に深くその側背(そくはい)に迫っていて、第一回の突撃に、露軍の防御工事は、紙屑の如く揉み潰されてしまったのだ。日本軍は巧みに覚えたロシア語の喊声(かんせい)を揚げ、日本語の『万歳』の声も打ち交えて『我らは旅順の乃木軍ぞ』と叫んで追撃した。

この戦慄すべき喊声が露軍の側面に鳴り響くと同時に、勝敗の数は既に決していた。絶望は火の如く蔓延して、やがて全軍こぞっての退却となった。あるいは周章狼狽のあまりの退却ではなかったかも知れないが、とにかく、頽勢(たいせい)また如何ともしがたいとの確信に麻痺し切った軍勢の、頑強たる後退であったのだ。

S.ウォシュバン『乃木大将と日本人』講談社学術文庫p.39~40

これを読めば、日本軍を勝利に導いたのは、乃木軍の存在が極めて大きかったことがわかる。

しかしながら日本軍の弾薬は底を突いていて、これまでに多くの将兵を失ってしまって補充も厳しかった。これから先、露軍を追走したくとも、わが国には北満州の詳細な地図も持っておらず人家の少ない地域では食糧や兵器の補給は容易ではない。国民は連戦連勝に謳歌して、盛り上がっていたのだが、満州では陸軍がみだりに大兵力を動かせるような状況ではなかったのである。

残されたロシアの逆転勝利の可能性

奉天会戦後の状況について、沼田多稼蔵の『日露陸戦新史』という本に詳しく書かれている。これも「国立国会図書館デジタルコレクション」で読むことが出来る。

三月上中旬における外交の関係を見るに、露国政府は暗に駐米独仏大使を介し米国大統領をして日本政府より講和の提議を為さしめんとするの意あるがごとく、これに対し米国大統領は、戦勝者が和議を呈出するが如きは絶対に不可能なりとし、帝国政府もまた、もとより彼に先んじて和議を呈出するの意なしと雖も、深く米国大統領の好意に信頼し、韓国、旅順、満州の善後策および償金に関する政府の意見を開陳せり。しかれども、三月下旬に至るも平和の曙光を見ざるのみならず露国は更にその軍隊を増遣し、バルチック艦隊の東航を継続し、以て雌雄を招来に決せんとするものの如く、鋭意シベリア鉄道の輸送行程増大を計画し、中央シベリア線を複線となし、新たに車両数千両を注文し、なおシベリア水路をも軍事輸送に併用せんとするもののごとし。

沼田多稼蔵 編『日露陸戦新史』兵書出版社 大正13年刊 p.235

意外にも奉天戦の後にロシア側で講和を探るような動きがあったようなのだが、アメリカから「戦勝者から講和を申し込むようにすることは不可能」と断られて、いよいよロシア軍はバルチック艦隊と日本海軍との戦いで最後の決着をつけようと動き出したのである。

ロシア軍からすれば、その決戦に勝利すれば日本海の制海権を奪うことができ、満州の日本軍への補給が遮断できる。そうすれば日露戦争にロシア軍が逆転勝利する可能性が残されていたのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント