バルチック艦隊の極東派遣

日露戦争が開戦するまではロシアの極東海軍と日本海軍はほぼ同等の戦力と評価されていたのだが、明治三十七年(1904年)二月の開戦と同時にロシアの巡洋艦二隻が沈没(仁川沖海戦)し、旅順口の夜襲でロシア戦艦三隻が大破し、さらに第二回の旅順口閉塞作戦で名提督といわれたマカロフは四月に戦死してしまった。

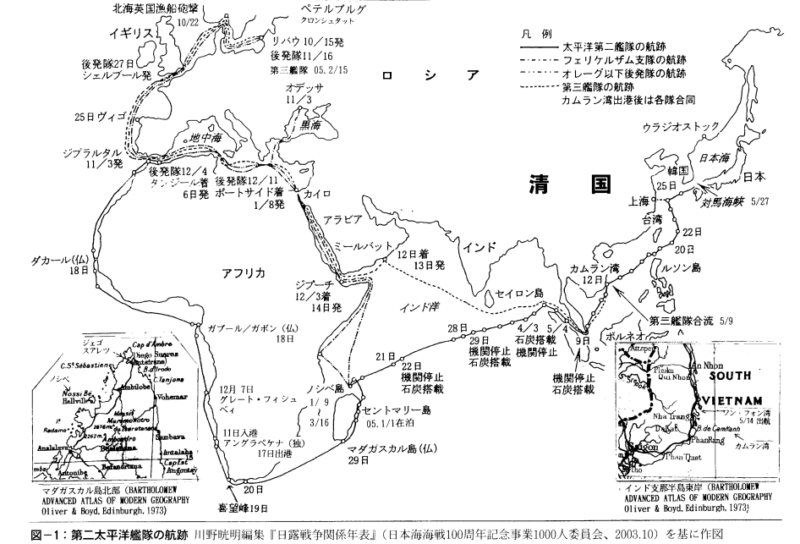

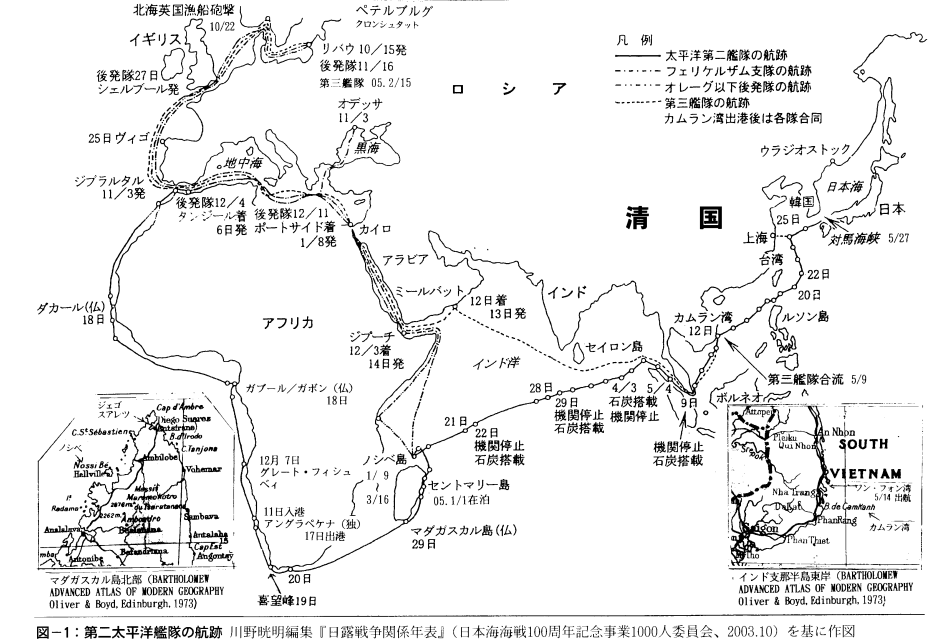

そこでロシアは海軍力の劣勢を挽回するために、五月にバルチック艦隊の精鋭を集めて第二太平洋艦隊を編成して極東方面に増派することを発表し、司令長官に侍従武官であったロジェストウェンスキーを任命している。この第二太平洋艦隊と、旅順艦隊壊滅後にバルチック海の艦隊の残りの艦から編成された第三太平洋艦隊と合わせて、日本では「バルチック艦隊」と呼ぶことが多いのだが、本稿では両艦隊が合同するまでは、第二・第三(太平洋)艦隊という用語を用い、両艦隊が合同後は「バルチック艦隊」で統一させて頂くこととしたい。

五か月の準備期間を経て、第二太平洋艦隊は十月十五日にリバウ軍港(現ラトビア国リエパーヤ)から出航した。ところが、この艦隊はすぐに英国とトラブルを起こしてしまっている。

菊池寛『大衆明治史(国民版)』(GHQ焚書)にはこう記されている。

出航して間もなく、バルチック艦隊は、英国漁船砲撃問題を起こして、全世界の嘲笑を買った。それは日本の水雷艇がスカゲラック海峡から英国海峡付近に潜伏していて、露艦隊を奇襲せんとしている、との頻々たる情報に、すっかり神経過敏になっていた露艦は、英国海峡沖で、イギリスの漁船を日本の水雷艇と誤認して、猛烈な砲火を浴びせてその一隻を撃沈してしまった。夜間ではあり、折から海峡名物の濃霧中であったので、全く度を失っていたがためであったが、このためにバルチック艦隊は、すっかり鼎(かなえ)の軽重を問われる結果となり、乗組員もクサリ切るという始末である。

ひどい目に逢ったのは、英国の漁船ばかりでなく、敵艇襲来とばかり、探海燈を照らした防護巡洋艦アウローラは、日本水雷艇の探海燈と間違えられて、僚艦の砲撃を浴びせられ、水線上に四個の砲弾を受け、数名の死者さえ出した。しかも、横死者の一人は、従軍僧侶であったから、迷信深い露兵にとって、精神的打撃は相当なものだった。

菊池寛『大衆明治史(国民版)』汎洋社 昭和17年刊 p.344

当時わが国の同盟国であった英国は強くロシアを非難し、ロシアは賠償金として六万五千ポンドを英国に支払ったのだが、その後英国は、艦隊の東征を妨害し続けたのである。

しかし、英国は、とにかくバルチック艦隊は危険だという口実で、巡洋艦十隻を派して、艦隊の後を追って、監視の目を光らせて、スペイン沿岸まで併航した。もちろん、同艦隊の編成と行動は、詳細に英国政府と、同盟国日本政府に打電されているのである。

『大衆明治史』p.345

英国はその後もバルチック艦隊が嫌がることを続けているのだが、最も効果的であったのは、艦隊に必要な石炭補給を妨害したことであろう。

バルチック艦隊が東航に必要な石炭の量

当時の艦船の燃料は石炭であり、航海を続けるには大量の石炭補給を何度も繰り返さねばならなかったということをまず知る必要がある。言うまでもなく石炭は固体であり、石炭を購入して積込む作業だけでなく、船に積み込んだ石炭をボイラーまで運ぶ作業に大変な労力が必要となる。上の画像は日本海軍軍艦の石炭積込の写真だが、全員真っ黒になって作業しているのがわかる。

では、第二艦隊を動かすためにどの程度の石炭が必要だったのだろうか。

田中正智氏の「日本海海戦:その情報通信からの視点3」という論文に、八月二十三日にロジェストウェンスキー司令長官が、御前会議で発言した内容が引用されている。要約すると

(リバウ港から)シナ海舟山列島までの距離約一万八千海里(32,300km)を一日二百海里(時速15km)で九十日を要し、なお石炭搭載のために諸港に停泊する日数を六十日と予定すると百五十日がかかり、石炭は二十四万トンの搭載を要す。

田中正智「日本海海戦:その情報通信からの視点3」p.55

第二太平洋艦隊のうち吃水の深い戦艦スエズ運河を通ることが出来ず、アフリカ南端の喜望峰を経由する航路をとる隊とスエズ運河を通過する隊とに分かれた。運送船を入れて約四十隻の艦隊であったのだが、ロ司令長官が見積もった石炭の必要量二十四万トンを単純に百五十日で割ると、平均して一日あたり千六百トン。艦隊全体で四トントラック四百台分の石炭を日々消費する計算になる。旅順陥落後に第三太平洋艦隊が増派されたことや、マダガスカル島北部のノシベ島で二ヶ月間も待機させられ、船体や機械の整備も不十分であり、石炭の品質にも問題があったことを考えると、実際にはもっと多くの石炭を消費していた可能性が高い。

今はリンクが切れてしまったが、以前読んだ石炭資源開発株式会社・大槻重之氏の『石炭をゆく』というサイトには「艦隊の一日の石炭使用量は三千トン、フルスピードの場合は一万トンという数字が記録されている。石炭貯蔵庫の容量の小さい船は数日おきに補炭しなければならず、その都度、大船団は停滞を余儀なくされた。」と書かれていたが、大量の石炭が安定的に供給されなければ、艦隊は航海を続けることが不可能なのだ。

石炭の補給と石炭の質に苦しみ続けたバルチック艦隊

日本の同盟国であった英国は、当時世界最大の植民地保有国であり、世界航路の石炭保有港を支配していたのだが、バルチック艦隊には自国の植民地の港を利用させなかった。当時の世界地図を見ればわかるのだが、インド洋から仏領インドシナ(現ベトナム)までの航海は、海岸線のほとんどが英国の植民地であり、同艦隊にとっては最大の難所であった。

一九〇五年一月九日に第二艦隊は同盟国フランスの領土であったマダガスカル島の北部に浮かぶノシベ島に投錨し、しばらく石炭や食糧などを積み込んですぐに出航する予定であったが、次に英国は、同艦隊が英国産の良質な石炭を入手できないように動いてきた。

日本海海戦についてドイツ人のフランク・ティースが著した『ツシマ:日本海海戦記』(GHQ焚書)という本の一節を紹介しよう。文中の「ハンブルク・アメリカ航路」というのは、艦隊の石炭補給を請け負っていたドイツの汽船会社である。

スダ湾に於いて既に多くの艦長は英国のカーディフ炭の交付に異議を挿んでいた。その質は常に同じでなく、最上等でも優秀なウェールス炭には遥かに及ばなかった。そうしたものはみな日本行きになっていた。彼らはカーディフ炭の質が低下したこと、汽缶を傷めてしまうこと、もっと良い炭をもらわなければ規定の速度を保っていけないことを口に出した。

するとノシベでハンブルク・アメリカ航路の船とさらに面倒な紛争を惹起しかけて来た。彼らはディーゴ・スアレでカーディフ炭ではなくて、ドイツ炭を渡してしまった。ドイツ石炭船の船長は、自身やって来てこれは英国炭に比して幾多の欠陥がある。長く貯蔵すると粉になるし、自然発火の憂いがあると説明した。一方ハンブルク・アメリカ航路船は、交付の責任を果たそうとすれば、自船でドイツ炭だけを運ぶしかなかった。英国政府は指令を発して、自国の港に出入りする船に石炭の積み込みを禁止してしまったからである。

『ツシマ:日本海海戦記』大観堂 p.279

そればかりではない。一月十九日にその汽船会社から驚きの電報が艦隊に届いている。要約すると、

英国の発表した中立規則により、戦場に赴く軍艦に対して石炭その他の軍需品の供給禁止は、インド洋、マラッカ海峡、南シナ・極東の各植民地に適用される。そのため洋上に於ける石炭補給も許されない

(田中正智「日本海海戦:その情報通信からの視点3」 p.68)

なんとハンブルク・アメリカ社が、領海外の石炭補給を辞退して来たのである。洋上での給炭が出来ないことになれば、艦隊が極東までの航海を続けることは不可能である。

ロジェストウェンスキー司令長官は直ちに海軍省に打電し、同社が引き続き艦隊に随行する旨の交渉を要請している。翌日に海軍省から、旅順要塞が陥落し旅順の極東艦隊も全滅したことから、増援のため第三艦隊を派遣する予定なのでしばらく出航を見合わせよとの電報が到着したのだが、肝心の石炭の調達については何も書かれていなかったことが彼を不安に陥れた。

司令長官は、家族あての手紙に「艦隊の士気は沮喪し、統率日々に困難となり、而して当地に碇泊していたところで補填の道はなく、糧食をいたずらに消費するばかりである。」(同上論文 p.70) と記している。

ロ司令長官は、老朽艦の多い第三太平洋艦隊が加わっても、むしろ足手纏いになることを懼れていた。それよりも一日も早くノシべ島から極東に出航することを認めてほしいと何度も海軍省に要請していた。ここでは熱帯の強烈な陽光の下で日射病に倒れる者が続出し死者も出ていた。また長期の碇泊で艦隊将兵の健康状態は悪化し、士気は衰えていくばかりであったのだ。

ようやく二月末になって海軍省から、石炭については仏領インドシナのサイゴンまではハンブルグ・アメリカ社が艦隊に随行して供給することに決定したとの電報が届いている。

石炭問題が解決したことで、第二艦隊は三月十六日にノシベを出港し、最大の難所であったインド洋からマラッカ半島を通過するのだが、その間の石炭の積み込みなどの重労働が、波の静かな日を選んで、熱帯の炎天下の海上で何度も行われたことは言うまでもない。

四月十三日に艦隊は仏領インドシナのカムラン湾に到着した。しかしながら、ここで石炭を補給できるはずだったのだが約束した石炭船が来なかったのである。

また、日本政府から「第二太平洋艦隊を長期間カムラン湾に碇泊させるのは中立国条約違反である」と抗議されていたために、四月二十四日にはロシア海軍省から、カムラン湾を退去せよとの電報が届いたという。ロ司令長官は、なぜ本国政府は同盟国のフランスに弱腰なのかと憤慨したのだが、彼にとっては目前の敵は、東郷ばかりではなかったのだ。

艦隊はカムラン湾を追われて、六十マイル北方のワン・フォン湾に四月二十六日に到着し、ここでも退去を求められたがそのまま停泊を続け、カムラン湾以北への同行を拒否しているハンブルグ・アメリカ社から、サイゴンで雇った貨物船に積み替えた石炭や食糧を受け取っている。

五月に入り、ワン・フォン湾外で第三太平洋艦隊の十一隻と合流し、五月十四日に朝鮮海峡に向かっている。台湾海峡は無事に通り過ぎたのだが、次の関門は日本海である。

日本海に入るには朝鮮海峡を通るか、津軽海峡を通るか、宗谷海峡を通るか、三つの選択肢があるのだが、当時にレーダーはなく、日本海軍がどこで待ち受けているかは全く不明であった。

ロ司令長官は、朝鮮海峡を通過することを決意していたのだが、日本海軍の勢力を分散させる目的で、巡洋艦二隻を日本の東海岸に向け、拿捕船を宗谷海峡に向け、さらに別の巡洋艦二隻を黄海方面に向けて運送船六隻を上海に護送せしめるなどして日本海軍の注意を引き、艦隊はその間隙をついて一気に朝鮮海峡を通過する考えでいた。しかしながら、運送船を上海に送ったことで、東郷平八郎はバルチック艦隊が朝鮮海峡を通ることを確信したようだ。

「国立国会図書館デジタルコレクション」に小笠原長生 著『撃滅 : 日本海海戦秘史』(GHQ焚書)という本に、艦隊が最後の石炭補給を行ったことが記されている。

…五月二十三日は早朝より各艦に最後の石炭搭載を行わしめ、出来うるだけ多量に積み入れるよう命令したので、中には定量の倍以上にも及んだものがあった。これがのち激戦となった際、脆く転覆する艦が続出した一つの原因をなしたのである。露国壮年将校中の腕利きといわれたクラード中佐は、その著『対馬沖海戦論』中に、

小笠原長生 著『撃滅 : 日本海海戦秘史』実業之日本社 昭和5年刊 p.61~62

『我が良戦艦スウォーロフ。ボロヂノ。オスラービヤの三隻は砲火を以て撃沈せられた。かくの如きは近世の戦闘において甚だ稀有のことであるが、その原因たるや明白だ。即ちこの三艦は過大の積載をなし、復元力が欠乏していたからである。それも静穏の天候であったなら、ああまでならなかったろうが、波浪高く艦隊が動揺したので、水面近い弾孔より自由に浸水した結果だと思う。』

と論じている。のみならず積載過多のため、水際の装甲鈑は水中に没し、全く防御の役に立たなかったことも見逃せない一事であろう。何にしてもこうまですること為すこと手違いになってゆくのは、悲運といわば悲運のようなものの、国交に信義を無視した天譴ではあるまいか。…

ロ司令長官は最後の給炭なので出来るだけ多くの石炭を積み込ませたのだが、そのために船の重心が高くなり、波浪高い日本海の海戦中に、顚覆し沈没する艦船が続出した原因となったことを指摘している。二〇一四年に韓国の大型客船セウォル号が、改造と過積載のために沈没した事件は記憶に新しいが、如何なる船も重心が高くなってしまってはバランスが悪くなり顚覆しやすくなることをロ司令長官は理解していたのだろうか。

ロジェストウェンスキー司令長官と部下との信頼関係が失われていた

ロシア側の記録によると、ロ司令長官は参謀や高級将校とのコミュニケーションをほとんどとることなかったという。前掲の田中正智氏の論文に、第三艦隊のネボガトフ少将とリーシン大佐の談話が引用されている。

艦隊司令長官は進んで部下に接近し、その意見のある所を諒知せしめ、また部下の建策採用に努むべきなり。しかるに長官は、如何にしてウラジオストックに無事に到達すべきや、換言すれば朝鮮海峡を通過する航路を取らんとするや、はたまた日本の周囲を迂回する航路を取らんとするや、未だ一回も如上の問題に関して会議を開きたることなく、かくて乗員一同は対馬沖海戦*当日の正午頃迄、なんら艦隊の行動についても知る者なかりき。

田中正智「日本海海戦:その情報通信からの視点3」p.83

*対馬沖海戦:日本海海戦のこと

ロ司令長官は、皇帝には厚く信頼されていたのだが、海軍での評判は良くなかったようである。前掲の『撃滅 : 日本海海戦秘史』にも同様な記述がある。

スミルノフ中佐の記事に、

『撃滅 : 日本海海戦秘史』p.66~67

「ロ提督は勢力旺盛だが、極めて猜疑心が強く部下を信用しなかったのみならず、ひどいときには往々これを蔑視する如き言動さえあった。彼は己の戦略は勿論、目前に差し迫っている戦闘中の戦策すら艦隊乗員の誰にも漏らしたことなく、また戦策の打合せのため、副提督・艦長を自艦に召集したことはただの一回もなかった。そうしてむやみに峻厳酷薄で、時には常軌を逸して、許すべからざる過激に馳せることすらあるが、そのくせ自身は麾下の艦艇を巡視したこと絶えて無く、艦隊乗員の多数は彼の容貌さえ見ないので、ただ彼が懲罰宣告や譴責を連発するによって、わずかに彼の健在を知るのみであった。」

彼が「むやみに峻厳酷薄で、時には常軌を逸して、許すべからざる過激に馳せる」とは、どういう事があったのだろか。

第二艦隊がマダガスカルのノシベ島で、スエズ運河を経由してきたフェリケルザム支隊と合流したのだが、この支隊は水兵に石炭積込み作業をさせず、現地人を雇って時間割でこの作業をさせて来た経緯にあった。そのため現地人が作業時間を引き延ばすようになり、ついに現地人が労務拒否するというトラブルが起こってしまう。この問題をロ司令長官がどのように対処したかについて、前掲の『ツシマ:日本海海戦記』には、次のように記されいている。

彼は事件を知り、全艦隊を震駭せしめるような断乎たる処置に出た。一月九日早朝全船は彼の命令通りの速度でドイツ石炭を積み、これを拒否する者は暴動と見做され、軍法によって処刑された。輸送船ローランドの二名の病火夫が交代しそうになかったので、彼は水雷艇ブヤドウイを送って、「直ちに休息せしめるか、然らずんば暴徒を銃殺せよ。」と命じた。

各艦長は正確、迅速な積み込みの責任を負わされた。労働、休息の時間数が正確に規定された。些細の妨害でも報告しなければならなかった。それは反抗の特別裁判に附された。五日半で五万トンの石炭が積み込まれた。・・・中略・・・ロジェストウェンスキーは自分の触れる至る所に勤務拒否の空気を感じた。

『ツシマ:日本海海戦記』p.280~281

スエズ運河を経由してきたフェリケルザム支隊には士官たちに休み時間の上陸も許されてきていて、彼らは酒場や賭博場や女郎屋に出入りするようになっていた。前回の「GHQ焚書」で、本書の一部を紹介したが、第二艦隊がリバウ港を出発する前から、ロシア革命を起こそうとする勢力による破壊工作が艦隊の水兵にも及んでいた(同上書 p.161~162)。そのためロ司令長官は、切迫した事情の無い限り彼らの上陸を許してこなかったのだが、フェリケルザム支隊では守られてこなかったことに激怒し、士官の上陸は特別許可のある者に限り、規則を破った者は軍法会議にかけた。そして修理すべき船の損傷を発見すると艦長を怒鳴りつけて責任者を厳罰に処した。

しかしながら一部の隊で弛んでしまった軍紀は隊全体に悪影響を及ぼし、元に状態に戻すことは不可能であった。他にもいろいろ彼の行ったことが書かれているが、彼は急速に部下の信頼を失っていくのである。

部下との信頼関係が失われ、恐怖政治で部下を統率しようとする司令長官には、五十隻もの大艦隊を率いることは厳しかったようだ。彼がその器ではなかったと言えばそれまでだが、英国がこの艦隊に対して仕掛けた様々な妨害工作や、革命勢力が隊員に紛れ込んでいるという不安が、猜疑心の強い彼を狂気にさせた原因のかなりの割合を占めていたとは言えないだろうか。

日本海海戦については、次回の「歴史ノート」で書くことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

大槻さんの記事は、興味深そうですね。インターネットアーカイブスのページからは、まだ見ることができました。

https://web.archive.org/web/20160612014232/http://www.jttk.zaq.ne.jp/bachw308/page036.html

ここから入る

https://archive.org/web/web.php

http://earthresources.sakura.ne.jp/er/Rene_CF.html

ご存じとは思いましたが。

ラングドック・ラングドシャさんありがとうございます。

インターネットアーカイブのページは今まで知りませんでした。こういう調べ方があるのですね。ご教示いただき感謝です。

8年前に見つけた時はもっと詳しく書かれていたイメージでしたが、簡単に結論だけが書かれているのですね。

返事が遅れて申し訳ありません。リンクのどれかが引っ掛かったのだと思うのですが、Akismetというアプリでスパム判定されていたのに気が付きませんでした。

それにしても、このようなサイトまでスパム判定するのは気になるところです。