前回の「歴史ノート」ではバルチック艦隊の状況を中心に書いたが、今回はわが連合艦隊が如何なる準備をし、いかにして勝利したかについて書くこととしたい。

両艦隊の戦力比較

最初に連合艦隊とバルチック艦隊の主要な戦力を比較しておこう。

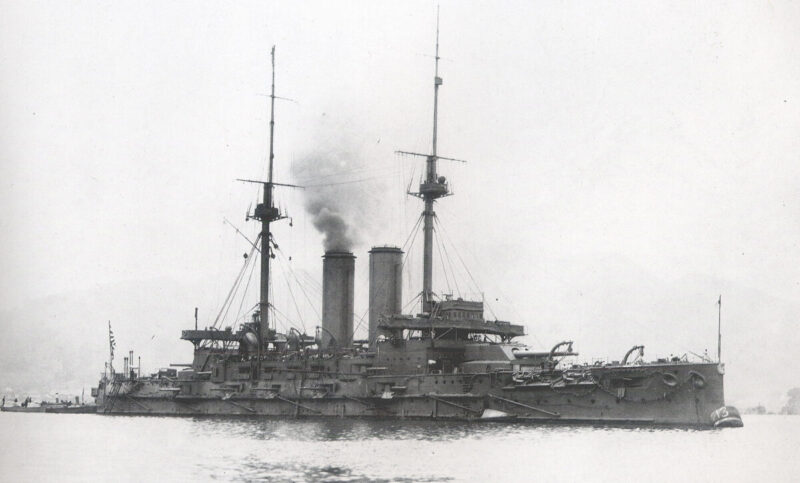

連合艦隊は、戦艦四隻、装甲巡洋艦八隻、装甲海防艦二隻、巡洋艦十六隻他、通報艦三隻、砲艦三隻、駆逐艦二十一隻、水雷艇四十一隻、特務艦八隻。

バルチック艦隊は戦艦八隻、装甲巡洋艦三隻、装甲海防艦三隻、巡洋艦六隻、駆逐艦九隻、特務艦九隻。

水野広徳 著『此一戦』(GHQ焚書)に両軍の戦力の詳細が出ていて、戦艦の戦力比較についてはこう記されている。

戦闘力の主力たる新式戦艦に於いては、我が三笠、敷島、朝日、富士の四隻に対し、彼はスウォーロフ、ボロジノ、アレクサンドル三世、アリヨール、及びオスラービヤの五隻を有し、その勢力むしろ我に伯たるの地位を占めている。

水野広徳 著『此一戦』博文館 明治44年刊 p.71

水野は、その他の装甲艦及び快速巡洋艦の比較ではほぼ互角で、その他の巡洋艦、砲艦、駆逐艦、水雷艇などは我が海軍が優勢だが、これらは敵の輸送船を脅かし、廃艦を始末することには有用だが、堂々たる正戦となるとその戦闘力は期待できないとし、強力な大砲をどの程度装備しているかが重要と述べている。さらに大砲の破壊力について、

戦闘の眞機力たる砲熕を校較すると、十インチ砲以上に於いては、我の二十四門(内七門旧式)に対し、彼は三十三門を有し、九インチ砲及び八インチ砲に於いては、我が三十四門に対し、彼は二十五門を備え、また六インチ砲に於いては、我の二百二門に対し彼は百六十門を有するに過ぎない。しかし六インチ砲は、我は四十口径なるも、彼の多くは四十五口径なるを以て、単砲としての勢力は、彼は我よりも非常に優越である。故に単に砲力のみを以て論ずれば、我は六インチ砲及び八インチ砲の速射威力を発揮し得べき近戦を利とし、彼はもっぱら巨砲のみの大猛威を振るう遠戦を得とするのである。

これを以て見れば、彼我両艦隊の勢力は、殆んど相匹敵せるものというべきで、ただ我の益される点は、彼に比して速力の優駿なることのみである。

同上書 p.72

両軍の戦闘力の比較において、当時は大砲の破壊力の格差が重要なポイントであり、遠距離の戦いであればバルチック艦隊の方に分があり、近距離の速射戦では我が連合艦隊が優勢としている。

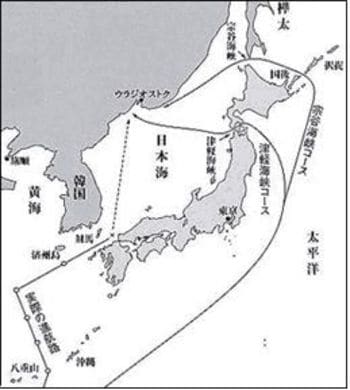

バルチック艦隊がどのルートを通るのか

しかしながらバルチック艦隊は、七ヶ月以上もの長い航海を続けてきたため将兵は相当疲労しており、船体にはフジツボなどの貝類が付着し、機関も摩耗していた。ロジェストウェンスキー司令長官にとっては、一旦ウラジオストックに戻って船の整備をし、将兵の英気を充分に養い、ウラジオストック艦隊と合流してから雌雄を決することを望んでいたのだが、わが連合艦隊からすれば、敵艦隊がウラジオストックに戻る前に決戦に持ち込むことができれば、相当疲弊した状態の相手と戦うこととなりそれがベストである。

しかしながら、この時代には今のレーダーのようなものは存在しなかった。彼等が今どのあたりを航海しているかはつかめず、ウラジオストックに戻るのに、対馬海峡を通るのか、津軽海峡を通るのか、宗谷海峡を通るのかもわからなかったのである。

またロ司令長官は、一部の巡洋艦や拿捕船等に、日本の東海岸や黄海方面に向かうことを命じている。そうすることによって連合艦隊の勢力を分散させることに成功し、バルチック艦隊は朝鮮海峡を一気に突っ切ることができると考えていた。

小笠原長生 著『撃滅 : 日本海海戦秘史』(GHQ焚書)にはこう記されている。

戦後本国に於ける査問会にて同(ロジェストウェンスキー)提督は、

小笠原長生 著『撃滅 : 日本海海戦秘史』実業之日本社 昭和5年刊p.69

「日本艦隊の優勢を認むるを以て、なるべく戦闘を避けながら突進しようと企てはしたが、彼との遭遇の免るべからざるは覚悟していた」

と答えている。思うに相当多方面へ誘致の策も講じたし、そうでなくてもまさかに宗谷・津軽の二回強をあれ程思い切って放擲し、朝鮮海峡にのみ全勢力を集めていたとは思わなかったらしい。クラード中佐はこれに対し、

「最も驚くべきは、わが艦隊に在って全日本艦隊と遭遇するが如きは、全く予想外で不意に乗ぜられたようなものだ。というている事だ。」

と冷評し、当時の英国アーミー・アンド・ネーヴィーガゼット誌もその論評中にこう言うている。

「露艦の艦長の語る所によれば、ロ提督は海戦の前日、日軍は諸海峡に劣弱な分隊を配置し、東郷司令長官は台湾海峡もしくは津軽海峡で露艦隊を待ち受けてる、といったとある。」

バルチック艦隊を発見

バルチック艦隊が仏領インドシナのホンコーヘ湾を五月十四日に出港し、十海里の速度で進んだとすれば二十日には朝鮮海峡付近に現れる計算になる。連合艦隊は早くから付近に厳重な警戒網を張って待ち構えていたのだが、二十五日になっても敵艦隊がどのあたりを航行しているかが全く掴めていなかった。

敵艦隊が津軽海峡か宗谷海峡を通る可能性を考慮して、連合艦隊を北海に転進させる準備が命じられたのだが、しばらくすると、敵の運送船が数隻上海に入港し、敵艦隊が黄海方面に航行しているとの重要情報が飛び込んできた。これにより連合艦隊は、敵がいよいよ朝鮮海峡を通ることを確信したのである。

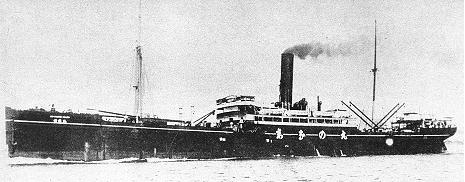

そして九州西方海域で日本海軍の仮装巡洋艦「信濃丸」が五月二十七日の未明にバルチック艦隊を発見している。信濃丸の電信を受けて哨戒任務に当たっていた第三戦隊と「和泉」「秋津洲」が動き出し、六時四十五分に「和泉」も敵艦隊を発見し、その位置や進行方向を打電し続けた。

わが連合艦隊は「信濃丸」の電信を受けて、すでに出動の準備を整えていた。

信濃丸から敵艦発見の連絡を受け、東郷平八郎は六時二十一分に、「敵艦見ゆとの警報に接し、吾艦隊は直ちに出動、之を撃滅せんとす。此の日、天気晴朗なれど波高し」と大本営に打電している。

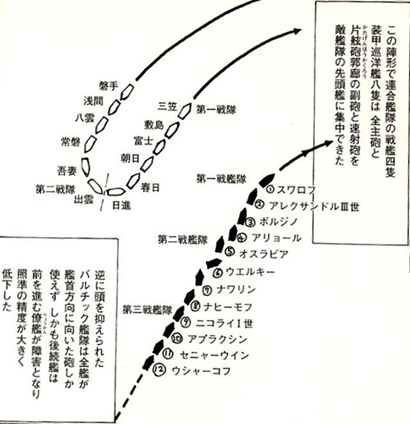

丁字戦法

菊池寛は『大衆明治史』(GHQ焚書)にこう記している。

東郷提督は時刻と距離とを計算して、午後二時ごろ、沖の島北方で我が主力艦隊が敵を迎え、その左翼列先頭艦より撃破しようとの予定を立てた。

霧は刻々晴れてはいったが、波濤は依然として高いので、水雷艇などは波をかぶって航行困難なので、水雷艇隊を対馬の三浦湾に避難させ、とにかく主力を提(ひっさ)げて一意沖の島北方へ急行した。

旗艦三笠の艦橋には、連合艦隊司令長官東郷大将は胸に双眼鏡を帯び、かつて皇太子殿下よりたまわった一文字吉房二尺二寸の軍刀を手にして悠然と立っている。大将は時に五十九歳であった。その左右には加藤友三郎参謀長、秋山真之参謀が控え、黙々として南西、水平線の彼方を見つめている。

午後一時四十五分、敵艦隊は予定の如く、わが左舷南方数浬(カイリ)のところに姿を現わしたのであった。

青線交差の軍艦旗を翻し、二列縦隊を以て右翼先頭に旗艦スウォーロフ、続いてアレクサンダー三世、ボロジノ、アリヨールの主力艦隊に続き、続々と表れて来るのを息を凝らして見ている中に一時五十五分、三笠の檣頭(しょうとう:帆柱の先)にするすると四色の彩旗が翻って、信号が示された。

「皇国の興廃此の一戦に在り、各員一層奮励努力せよ」

連合艦隊は心持ち西方に、進路を転じた。このままで進めば、彼我両艦隊は縦陣を以てすれ違い、互いに敵を左舷に見る反抗戦となる。利害共に等しいから、戦闘としても、平凡に終わりそうである。それとも変針して、敵の先頭を丁字型に突っ切るか。

菊池寛『大衆明治史(国民版)』p.350~351

両艦隊は急速に接近し、距離八千メートルにまでなったとき、東郷は左に舵を切ることを命じ、丁字型に敵の先頭を圧迫しようとした。

軍艦の構造上、敵は正面にいるよりも左右どちらかにいた方が、目標に対して攻撃できる大砲の数が多くなる。その反面、回転運動中は自軍からの攻撃は難しく逆に敵艦の正面の大砲の射程圏にしばらく止まることになる。敵戦艦がこの好機を見逃すはずはなく、一斉に砲門が開いたのだが、回転運動中の日本海軍の位置は、敵艦の射程圏のギリギリのところであり、命中精度は低かった。

三笠に続いて連合艦隊は逐次旋回をし、丁字戦法の陣形が出来上がると形勢は逆転し、連合艦隊の片舷百二十七門の巨砲が敵艦隊艦スウォーロフとオスラービヤを目指して一斉に火を噴いた。

百雷怒号するうちに閃々たる火焔と、暗褐色の爆煙につつまれて、二艦の姿はしばらく見えなくなってしまったのである。

日本艦隊は、ロシア艦隊に比べて速力は五割ばかり優れていた。この快速を利用して急旋回を敢行した日本艦隊は、更に乙字型をなして、あくまで敵の先頭を圧迫するのであるから、逃げようにも逃げられないのである。

日本海軍の得意とする正確な射撃と、下瀬火薬の猛烈な爆発力は、あくまで強引に食い下がる戦法と相俟って、開戦三十分にして、既に勝利に対するはっきりした確信を掴んだのであった。

敵の旗艦スウォーロフは全艦蜂の巣のようになって、列外に飛び出す。つづいてオスラービヤは猛烈な火災を起こして、落伍するにいたったのである。炎上する薪と化したオスラービヤは間もなく沈没して、七百の乗組員のうち五百名は波に呑まれてしまった。

スウォーロフは旗艦であるから、これが列外に落伍したということは、とりも直さず敵陣の混乱を意味する。しかもロジェストウェンスキー長官は司令塔内で重傷を負い、失神して倒れたのである。

同上書 p.352~353

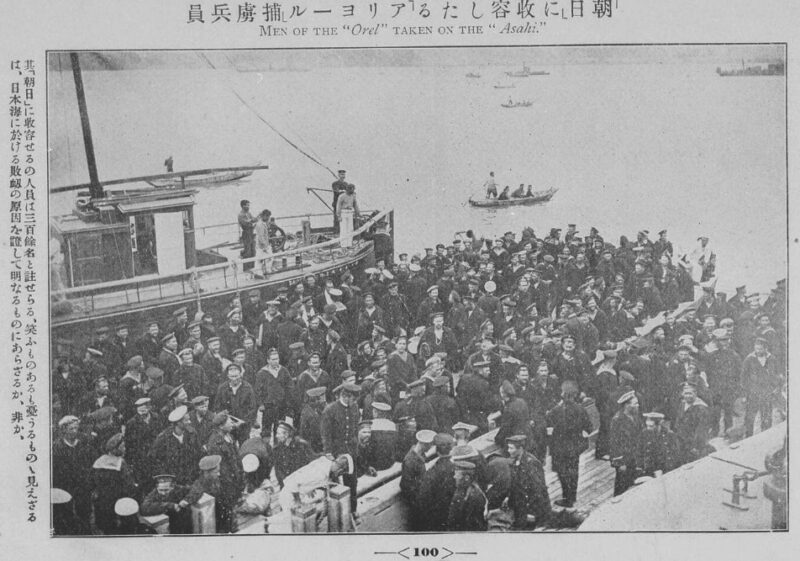

海戦は実はこの日の夜まで続いたのだが、この戦いでバルチック艦隊を構成していた八隻の戦艦のうち六隻が沈没し二隻が捕獲された。装甲巡洋艦五隻が沈み一隻が自沈、巡洋艦アルマーズがウラジオストックに、海防艦三隻がマニラに逃げ、駆逐艦は九隻中の五隻が撃沈され、二隻がウラジオストックに逃げた。ロシア側の人的被害は戦死五千四十六名、負傷八百九名、捕虜六千百六名。

一方日本側の損害は、水雷艇三隻、戦死者百十六名、負傷五百三十八名であった。(平間洋一『日露戦争が変えた世界史』による)

結果は日本軍の圧勝であり、日本軍のこの勝利で日露戦争の趨勢は決定的となったのである。

日本海海戦における日本勝利のニュースは世界を驚嘆させ、殆んどの国が号外で報じたという。有色人種として自国のことにように狂喜したアジアやアラブ諸国、ロシアの南下を阻止したかった英米は日本の勝利を讃え、ロシアの同盟国フランスはロシアに講和を薦め、ドイツはこの開戦の勝利を機に対日接近を強めたようだ。

ロシア革命のシンボルになったアウロラ

ところで、日本海海戦で命令に違反して戦場から離脱してマニラに向かったロシアの巡洋艦が三隻あったという。そのうちのひとつがアウロラである。

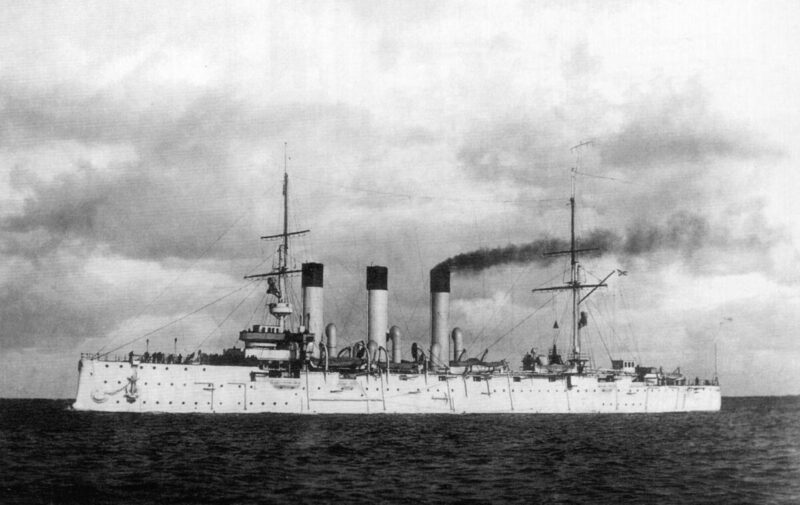

前回の「歴史ノート」で、バルチック艦隊がロシアのリバウ軍港を出発した直後に英国漁船を誤爆したことを書いたが、その時に同志討ちにあい、水線上に味方から四弾をうけたのがこのアウロラで、日本海海戦の時は艦長が戦死するなど損傷を受けたのちに逃亡して、中立国であるアメリカ領フィリピンに辿りつきマニラで抑留されたのだが、この巡洋艦のその後の運命が興味深い。

一九〇六年にアウロラはバルト海に戻り、一九一七年に大改装のためにペトログラードに回航されると、二月革命が起こって艦内に革命委員会が設けられ、多くの乗組員がボルシェビキに同調したそうだ。十一月七日(露暦十月二十五日)には臨時政府が置かれていた冬宮を砲撃し、さらにアウロラの水兵たちが、赤衛隊や反乱兵士とともに、冬宮攻略に参加して十月革命の成功に寄与したという。

一九二三年には革命記念艦に指定されて、ロシア革命のシンボルのひとつとしてサンクトペテルブルグのネヴァ河畔に今も係留・保存されているという。

解体されそうになった連合艦隊旗艦の三笠

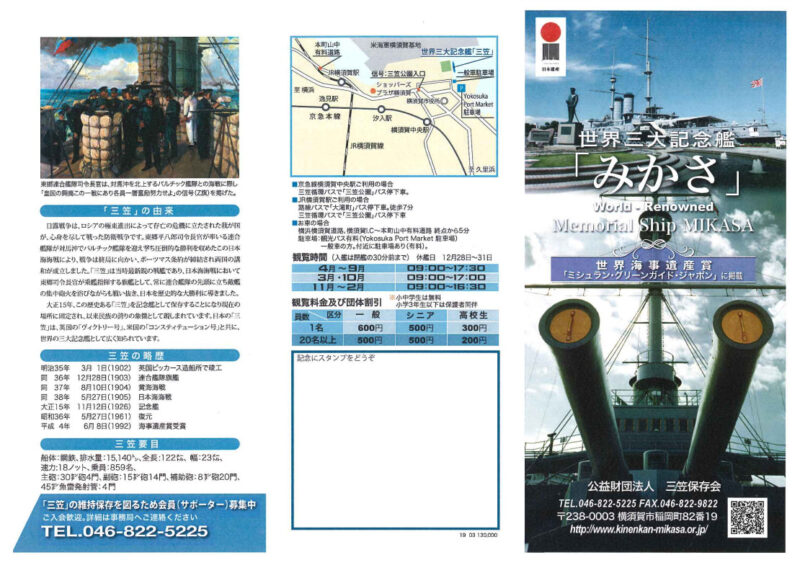

一方、日本海海戦で東郷平八郎が座乗した、連合艦隊旗艦の戦艦三笠はその後どういう運命を辿ったのか。

大正十年(1921年)のワシントン軍縮条約によって廃艦が決定し、大正十二年(1923年)の関東大震災で岸壁に衝突した際に、応急修理中であった破損部位から浸水しそのまま着底してしまう。

解体される予定であったが、国内で保存運動が起こり大正十四年(1925年)に記念艦として横須賀に保存することが閣議決定された。

第二次大戦後の占領期には、ロシアからの圧力で解体処分にされそうになったが、ウィロビーらの反対でそれを免れた後、アメリカ軍人のための娯楽施設が設置されて、一時は「キャバレー・トーゴー」が艦上で開かれたという。

その後、物資不足で金属類や甲板の多くが盗まれて荒廃する一方だったのだが、英国のジョン.S.ルービン、米海軍のチェスター・ニミッツ提督の尽力により保存運動が盛り上がって昭和三十六年(1961年)に修理復元され、現在は神奈川県横須賀市の三笠公園に記念艦として公開されている。

わが国の歴史遺産として幾世代にもわたって残されるべき船が、占領軍によって娯楽施設にされその後荒れるに任されたことは、日本人の誇りを奪うために占領軍が押し付けた、日露戦争の英雄である乃木や東郷を顕彰しない歴史観と無関係ではなかったと思うのだ。

「三笠」は日露戦争に勝利しわが国の独立を守った象徴として有志者により護られてきて、現在は三笠記念会メンバーの会費と見学者の観覧料により維持・管理されているのだそうだが、そもそもこのような歴史遺産は、普通の国なら、早い段階から国が手厚く保護すべきものではないだろうか。

日本海海戦にもしわが国が敗れていたら、日本海の制海権がロシアに奪われて、満州や朝鮮半島だけではなく日本列島の北の一部も、ロシアの領土になっていておかしくはなかった。

明治の時代に、われわれの先人達が命懸けでこの戦争に勝利し、わが国を守ってくれたことに感謝することを、忘れないようにしたいものである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント