前回の「歴史ノート」で、ポーツマス講和会議においてロシアが強気の交渉で、領土と賠償金に関する日本の要求を拒絶したことを書いたが、連戦連敗していたロシアが強気の交渉が出来た理由はどこにあったのだろうか。

ロシアが講和談判に成功した理由

実はロシア側も、こんなに有利な講和が結べるとは考えていなかったのである。ロシアでは、有利な講和条約締結を導いたウィッテを称賛する声が高まり、彼を好まなかったニコライ二世も、ウィッテの功績を認めて伯爵を授けているのだ。

『日露戦争と露西亜革命:ウィッテ伯回想記』の上巻第二十七章で、講和談判成功の理由について述べている。ウィッテ自身が行なったアメリカの世論工作やマスコミ対策、ユダヤ人の支持を得る工作等が功を奏した部分もあるが、日本の連戦連勝が続いたことで、主要国の考え方が次第に変化していった点に注目したい。

一、ルーズヴェルトは講和会議の提唱者である関係から、自分の面目のためにも講和の成立熱望した。またこの調停が成功することは彼の人気を増す原因となることも明白であった。しかし彼の同情は初めから日本人側に傾いていた・・・中略・・・

二、それが私の頑強な抵抗に遭い、またアメリカの人気が漸次ロシアの方に傾いて来たのを見ると、彼はこの情勢に驚いて、一方日本に向かって要求の大部分を断念することを勧告し、他方では、頑強な私を差し置いて、直接ロシア皇帝に譲歩を勧告し、遂に承諾させて漸く講和を成立させた。

日本があまりに勢力を増すことは決してアメリカの利益ではない、というヨーロッパの外交家ならすぐに思いつくような事にもルーズヴェルトは一向無頓着であったらしかった。・・・中略・・・三、(略)

四、フランスは勿論講和の成立を熱望した。それはこの問題が同国の利害に直接重要な関係をもっていたからである。・・・中略

五、イギリスでも政治家は大抵講和の成立を欲していた。彼らは伝統的に悧巧な外交化である。ロシアがもういい加減に叩かれて、イギリスとロシアの係争問題に解決をつけるように反省する立場に置かれた以上、この上になおこれに抑圧を加える必要はないのを知っていた。また一方、日本が過度に進出すれば、却ってイギリスのために脅威であることを知っていた。そこで彼らは、僅少な利益を日本に与えて講和を成立させるのは最も時宜に適した措置と考えていた。

六、日露戦争はヨーロッパ金融市場に相当の影響を及ぼすので、金融市場でもすでに戦争の終局を切望していた。

七、あらゆるキリスト教界も講和の成立を希望していた。この戦争でキリスト教国が異端国に叩かれることになるからである。・・・またウィルヘルム皇帝は、ビオルク島の会見前にはロシアを日本と戦わせて衰弱させるのが利益と考えたが、ビオルク密約が成立した以上、ドイツの利益はむしろ講和成立にあると考えたであろう。・・・中略・・・

ポーツマス講和はこんな事情の間に進行したのである。聡明な日本人はこの大勢に逆行する危険を知り、また他日の大利益を得るために冒険的に戦争を進めるより、僅少なりとも確実に目前に在る利益を執る方が賢明だと考えたに違いない。

ウイッテ 著『日露戦争と露西亜革命 : ウイッテ伯回想記. 上巻』南北書院 昭和6年刊 p.524~527

フランスを除く列強各国にとっては、今後のアジア戦略を考えると、日本がロシアの勢力を衰弱させることは歓迎できても、日本がロシアに勝ちすぎて、領土や巨額の賠償金を得ることについては許容したくないという情勢であったと理解して良い。

ニコライ二世の「領土と賠償金支払いを認めない」方針を守るために、ウィッテが強気のスタンスを貫けたのは、このような列強の情勢が追い風になったことは確実だ。

ウィッテは指摘していないが、この会議の開催中に露軍が満州に兵力を集めていたことも、ロシア有利に議論が進んだ要因のひとつではないかと思う。平間洋一氏の『日露戦争が変えた世界史』にはこう書かれている。

…八月初旬の満州における日露の兵力は、日本軍二十五個師団に対し、ロシア軍は四十九個師団と二倍の兵力差となっており、九月には第二十一軍団、第二十二軍団の到着も予想され、日本軍の三倍の兵力が展開されつつあった(ロシア軍が最終的にハルピンまで送った兵力は百二十九万四千五百六十六名)

平間洋一『日露戦争が変えた世界史』芙蓉書房出版 p.86

このようにロシア軍の兵力増強を図っていたからこそ、ウィッテは「戦争はまだまだこれからである」と何度も主張することが出来たのである。

ウィッテも講和を破談させたくなかった

しかしながら、さすがに小村寿太郎が講和会議を中断しポーツマスを引き揚げる意志を示した際には、ウィッテも相当苦しんでいる。

私は、日本が諾否について最後の回答をする当日、会議の席に臨みながらも講和の成否を予測することが出来なかった。

私はどうしても講和を成立させることがロシアのために絶対に必要なことを信じていた。もし講和が成立しない場合には、ロシアには新たにいろいろな災厄が起こり、革命的大動乱となり、遂には私が心から崇拝する王朝を転覆しなければ止まないことを懼れたからである。

しかし、他面に於いては、私をして講和成立を前に逡巡させるある何ものかがあった。講和条件は私の予定より幾分か良好であったが、結局私は戦勝者ではなく、戦敗者として署名調印しなければならない。ロシアは既往何十年間こんな侮辱を蒙ったことがない。私は今度の戦争の結果を恐れて始終反対した。そしてこの反対のために陛下の不興を受けた私が講和締結者となり、ロシア人として忍び難い恥辱を幹事ながら条約に署名する役割を演じなければならないとは、なんという運命の悪戯(いたずら)であろう。私は苦悶を感ぜずにはいられなかった。私がポーツマスで最後の数日間隠忍したような苦しい運命が、今後何人の頭上にも落ちないように祈らざるを得ない。この数日が特に私に苦しかったのは、その頃私はかなり重い病気に罹っていながら、なお人気役者のように心にもない元気を見せていなければならならぬ立場にあったからであろう。

『日露戦争と露西亜革命 : ウイッテ伯回想記. 上巻』p.520~521

ウィッテは、革命勢力の工作が入っていて軍隊の秩序が保てなくなりつつある現状を認識していた。講和のチャンスを逃せば、いずれ王朝が崩壊することもありうると考えていたのである。彼は強硬なスタンスを演じながらも、本音では講和成立のチャンスを逃したくなかったのであり、小村が破談を辞さないことを表明した段階で、もしわが政府から講和成立を優先せよと電報が届いていなければ交渉局面が変わって、ウィッテからもう少しの譲歩を引き出せたかもしれないと思う。

講和条約に納得できない日本国民の怒り

前回の「歴史ノート」の記事で、七月八日に講和談判でポーツマスに向かう小村寿太郎が新橋駅を出立するところを多くの国民が見送った際に、小村が桂太郎首相に対して『帰ってくるときには人気は、まるで反対でしょう』と述べたことを書いたが、当時の国民は講和談判で多くの賠償金と領土が獲れるという期待ばかりが盛り上がっていた。しかしながら、講和会議の結果は、国民の期待を完全に裏切るものであったのだ。

平間洋一氏の前掲書にはこう記されている。

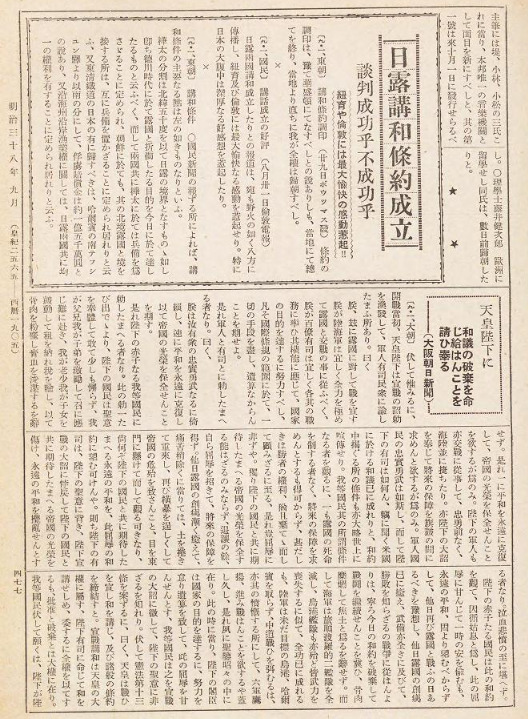

講和条約の条文に領土の割譲も賠償金もないことが判明すると、『嗚呼(ああ)、嗚呼、大屈辱』(『万朝報』)、『この屈辱!』『あえて閣員元老の責任を問う』(『都新聞』)『天下不許の罪悪、日本に外交なし』(『報知新聞』)などと政府を攻撃したが、特に『大阪朝日新聞』(1905年9月1日)は『帝国の威信を傷つける屈辱の和約である。小村全権は努力を怠り違算して、この屈辱に甘んぜんとしている。このような条件で講和条約を締結するのは、陛下の聖意ではないので、陛下に対し講和条約の破棄を命じ給わんことを請い請い奉る』との社説を掲げた。

『日露戦争が変えた世界史』p.85~86)

『万朝報』も社説で『帝国の光栄を抹殺し、戦勝国の顔に泥を塗りたるは我が全権なり。国民は断じて帰朝を迎うることなかれ。これを迎えるには弔旗を以てせよ』などと書き立てた。…

このようなマスコミの論調に影響されて、全国各地で講和条約反対と戦争継続を唱える集会が開かれ、九月五日に東京・日比谷公園で開かれた決起集会では、遂に怒りで民衆が暴走し米国大使館やキリスト教会などが襲撃されて焼かれる事件が起きている(日比谷焼打ち事件)。日本政府は九月六日に戒厳令を敷いてこの騒動を収めたのだが、この騒動で死者が十七名、負傷者は五百名以上、検挙者は二千名以上出たという。

アメリカの排日プロパガンダが開始されていた

この事件で日本群衆の怒りがアメリカにも向けられたことが、米国における日本人排斥に繋がった一因となったという説があるが、実は米国東海岸で排日世論が少しずつ拡がりはじめたのは日露戦争で日本軍が旅順攻略戦で勝利した後の事である。

アメリカ東海岸のサンフランシスコ・クロニクル紙で一ヶ月に及ぶ排日キャンペーンが開始されたのは一九〇五年の二月で、二十三日にこのような記事が掲載されたという。

日本人はカリフォルニア、そして米国にとって一大脅威となった。日本人は白人の仕事に直ぐ慣れ、白人が生活出来ぬ安い賃金で働くので中国人よりも始末が悪い。日本人は米国人を嫌うが、米国人にも日本人を拒否する権利がある。

五明洋『アメリカは日本をどう報じて来たか』青心社 p.101

そして日本人の無制限移民に反対する動議がカリフォルニア州議会で可決されたのが三月一日だ。

日本人が悪いことをしたから排日運動が起きたのではない。良く働いて、白人の仕事を奪いつつ、一部の白人よりも豊かな生活をしていた事が排斥の原因となったのである。

菊池寛は『大衆明治史』(GHQ焚書)で、日露戦争後の英米における対日姿勢の変化を、次のように述べている。

開戦当時は『負け犬』に味方するという米国人(ヤンキー)心理で日本を声援したけれども、その日本が思いのほかに強くてロシアを完膚なきまでにやっつけるのを見ると、今度は日本に対する強い警戒心が生まれてきたのであった。『日本にあまり強くなられては、極東における我々の権益は、ロシアに代った日本の脅威の前にさらされる』といった意向は、アメリカのみならず、英国方面に強く起こったのである。樺太割譲や償金問題で、日本が最後のドタン場で、あらゆる方面の牽制を受けなければならなかったのは、実にこうした英米の策動によるものだと考えられる。

菊池寛『大衆明治史(国民版)』汎洋社 p.374

要するにアメリカは、ロシアに満州を独占させないためにわが国とロシアを戦わせ、わが国が日露戦争に勝利すると講和のあっせんをしてわが国に恩を売って満州に自国の商業的利益を拡大することをはかったが、日露戦争にわが国が圧勝したためにその当てが外れてしまい、中国大陸に自国の拠点を持つというアメリカの戦略にとっては、わが国はむしろ邪魔な存在になってしまったということだろう。

教科書には絶対に書かれていないことだが、アメリカがわが国を仮想敵国とする「オレンジ計画」(対日戦争計画)の策定を開始したのは日清戦争後で、日露戦争が終結した翌年には「1906年版オレンジ計画」を策定し、その後何度も書きかえられて、1941年には正式に発動しているのである。

いずれ日本と戦わざるを得ないと考えていたアメリカにとっては、いくら日露戦争に日本が完勝したとしても、ロシアが日本に多額の賠償金を支払うことや、ロシアの艦船を日本が手に入ることは、認めたくなかったというのが本音ではなかったか。イギリスも同様の考えであったことは、記事の冒頭で紹介した『ウィッテ伯回想記』からも読み取れる。

わが国は多額の戦費を主に外債で調達したため、その後債務返済のために長期間苦しむこととなるのだが、そうなることも英米の思惑通りであったのではないだろうか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント