日清戦争に勝利したわが国は、下関条約で遼東半島、台湾、澎湖諸島などを獲得したのだが、遼東半島は露独仏の三国干渉により遼東半島は一旦清に返還せざるを得なくなり、その後ロシアが三国干渉の報酬としてこの半島を清から奪い取ったことは、以前このブログで書いたとおりである。

そしてロシアは遼東半島の旅順の地に難攻不落の要塞を築き、数多くの砲台を設置して、旅順港を極東艦隊の根拠地としたのである。

この旅順要塞があるために日本海軍は旅順港には容易に近づくことができず、またロシアの極東艦隊はこの湾内に閉じこもったまま動かない。日本海軍は三たび旅順港閉塞作戦を敢行したがうまくいかず、制海権を握るために陸軍に強く旅順要塞攻略を要請してきたのである。

旅順要塞攻撃を甘く考えていた参謀本部

明治三十七年(1904年)五月一日、留守近衛師団長であった乃木希助中将が宮中に参内し、翌日に第三軍司令官に任ぜられた。第三軍の任務は、ロシアの極東進出の最先端であり最大拠点でもある旅順の奪取にあった。参謀長には陸軍切っての砲術の権威と言われた伊地知幸助少将が命ぜられている。

既にロシアはバルト海にあるバルチック艦隊を日本海に送ることを公表していたので、海軍としては出来るだけ早く極東艦隊を全滅させ、その上でバルチック艦隊を迎え撃たねば海戦での勝ち目はない。もしロシアに制海権を奪われれば、陸軍も海軍も糧食・弾薬の補給が困難となり、日露戦争でわが国が勝利する可能性はなくなってしまう。

そこで旅順攻囲の第三軍が、港内全部を見下ろせる高地をなんとか占領して、そこに強力な大砲を運び上げて、港内の軍艦を狙い撃ちにしようと計画したのである。

五月二十六日に乃木、伊地知ら第三軍司令部が新橋駅を出発し、一行は六月五日には遼東半島の塩大墺に上陸し、それから約一か月余り第三軍の主力は旅順の敵と対峙したのであるが、敵地に乗り込んでみると、そう簡単にはこの要塞を攻略できないことがわかってきた。

菊池寛は『大衆明治史』で、こう解説している。

第一、旅順の前衛陣地ともいうべき金州南山を攻めたところが、その防備や築城が予想外に良くできていることが分かった。陥落はさせたが、わが死傷四千五百という大きな犠牲が雄弁にこれを物語っている。この分では旅順はクロパトキンが『これを陥すには、欧州最強の陸軍でも三ヶ年はかかる』と豪語しているように、想像以上に堅固に出来ていることが測定された。これまで、参謀本部で描いていた攻撃計画が、重大な変更を加える必要に直面したのである。

第二には、砲弾の不足であった。第二軍は金州南山で予想に数倍する砲弾を費消してしまったので第三軍としてはこれに莫大なる砲弾を貸してやっているのである。勿論、内地の砲兵工廠は全力を挙げて製造しているのだが、とても間に合うものではなかった。砲弾の不足は日露戦争の期間を通じての慢性的現象だったのである。

第三には、常陸丸、佐渡丸の撃沈が、第三軍にとって大打撃を与えている。攻城材料を満載した常陸丸はウラジオストック艦隊のゲリラ戦で沈められ、佐渡丸はどうやら撃沈は免れたが、大切な地図も攻城計画も焼き捨てなければならなかった。

だから乃木軍は、その攻囲の出発から悪条件の下にあったと言える。六月二十六日、左翼第十一師団が、旅順の前衛陣地に最初の砲火を浴びせるまで、乃木軍は地味な守備陣地の構築に専念していたのである。…

『大衆明治史(国民版)』p.305~306

参謀本部が想定した以上に堅牢であった旅順要塞

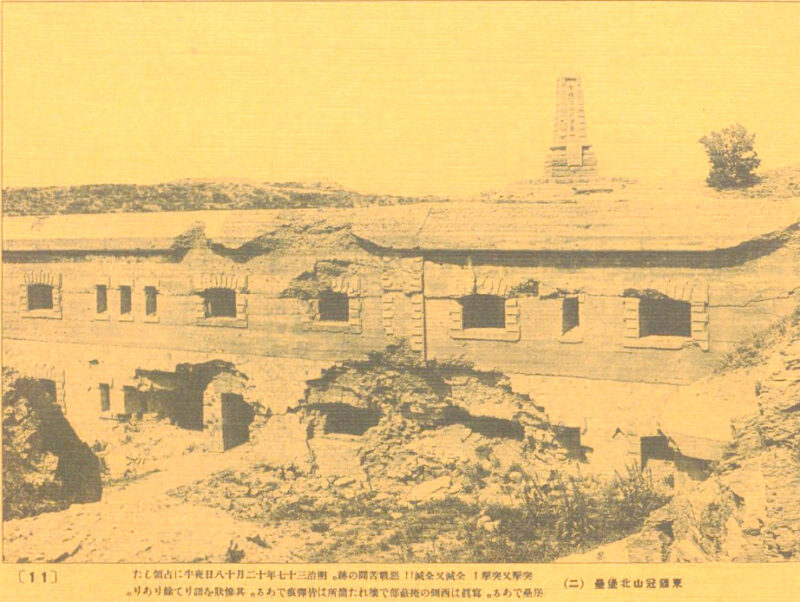

では、旅順要塞とはどんな建造物であったのか。昭和九年に山縣文英堂書店から刊行された『旅順の戦跡』に、旅順攻囲戦の戦跡の写真が多数紹介されている。上の画像は旅順要塞の代表的堡塁である東鶏冠山北堡塁の外観で、下の画像がその内部である。

岡田幹彦氏の『乃木希助』に東鶏冠山北堡塁の概要が書かれている。

…形状は大体長方形、長い方の一辺が約百メートル、短い方が約七十メートル。この堡塁を厚さ一、二メートルのコンクリートで固めた頑丈な胸墻(きょうしょう:胸壁)が蔽っている。この胸墻こそ、当初第三軍の打ち出す砲弾をことごとくはじき返す魔物であった。

この堡塁の周囲には、幅六メートルから十二メートル、深さ七ないし九メートルの壕(ごう)が掘られている。壕内には恐るべき仕掛けがあり、側壁には軽砲、機関銃が備えられ、敵兵が壕をわたり堡塁内に突入せんとするときなぎ倒せるようにつくられている。また水の入っていない壕底には鉄柵や鉄条網が設置され、敵兵が壕内を駆け回るのを遮断するしくみになっている。さらに堡塁の外側には電流を通じた鉄条網がはりめぐらされ地雷が埋められるとともに、塹壕が掘られそこにも兵士が配置されていた。

堡塁内には野砲八門、速射砲九門が備えられていた。またここにはコンクリート造りの小兵舎、地下室、地下道まで作られている。まさに科学技術と築城術の粋を尽くした人工の極致ともいうべき恐るべき防備と強大な戦力を備えた近代的城塞であった。この一個の堡塁の戦力だけでも驚くべきものがあるが、旅順はかくの如き本格的防御陣地たる堡塁及びこれよりやや防備の劣る砲台を幾十となく幾重にも築いた世界無比の要塞であったのである。

日本側はこれほど鉄壁の防備を誇る旅順要塞の内状を少しも察知し得ないばかりか、…敵戦力を大幅に低く見誤ったのだから話にならず、難戦苦戦を免れなかったのは無理もない。兵力四万七千、備砲約五百門のロシア軍に対するわが戦力は余りにも少なく、第一回総攻撃が五万、第二回が四万四千、第三回は第七師団が投入されたため少し増えて六万四千、火砲は後に少し増加されたものの約三百門にしか過ぎなかった。おまけに日本軍は常に砲弾不足に悩まされた。…

岡田幹彦『乃木希助』 展転社 p.103~104

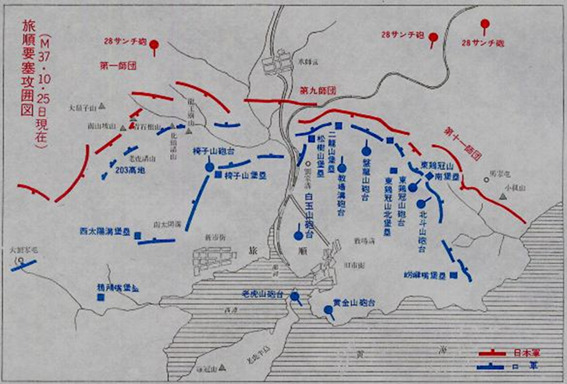

「近代日本戦争史概説」のホームページに旅順要塞の地図が出ているが、東鶏冠山北堡塁は全体の中のわずかな部分にすぎず、わが日本軍はこんな大規模で堅牢な城塞に籠城している敵と戦うという認識もなく、わずかの兵力・火力で戦いに臨んだのである。

旅順攻撃で多数の死傷者が出た根本原因

そして八月十九日早朝に第一回総攻撃が開始され、第三軍の二百余門の大砲は二日間にわたり火を噴いた。そして三日目に歩兵部隊の進撃が開始されたが、砲撃で破壊されたと想定していた堡塁は依然として健在であり、守兵はほとんど無傷であったという。

日本軍は敵陣からの銃砲劇をかいくぐって堡塁に突入しようとし、八月二十二日には盤龍山東堡塁および西堡塁を奪取し完全占領に至るも、二十四日には砲弾が底をついたため、乃木は無念の涙をのんでやむなく攻撃中止を命令している。

この第一回攻撃では総兵力五万余中一万六千人もの死傷者が出たという。この攻撃以降多くの犠牲者を出して失敗したことから、「乃木は無能だった」とする説が拡がったのだが、岡田幹彦氏は前掲書でこう反論しておられる。

まず第一にあげられるべきことは、…参謀本部の旅順軽視である。児玉を始め幕僚らは旅順要塞の恐るべき実体を何一つ知らず、これを短期の強襲作戦で陥落しうると誤断したことである。

第二に旅順を軽視したがゆえに、参謀本部は要塞攻撃の本格的研究及び準備を怠った。それゆえ第三軍司令部は要塞攻撃を開始してから欧米諸国の攻城教範の翻訳に急いでとりかかる始末であった。

第三に兵力の絶対数不足である。第三軍は少なくとも十万以上の兵力を必要としたが、その半数ほどしかなかった。実際の第三軍の猛烈な戦闘ぶりからいえば、後に加えられる第七師団をはじめから投入していたなら、第一回総攻撃のとき旅順を落していたに相違ない。…

第四に兵力の不足以上に重大な問題が、砲弾の不足であった。…それに加えて攻城砲の砲撃力の弱さである。このときもっとも口径の大きい砲で十五センチだが、この砲弾では、一、二メートルの厚さのコンクリートの胸墻を全く破壊できず空しくはね返されたのである。

同上書 p.112~113

「国立国会図書館デジタルコレクション」で、日露戦争に砲兵司令部の高級部員として出征した佐藤鋼次郎が著した『日露戦争秘史』がネット公開されているが、この本の第2章から第3章を読むと、当時のわが国の参謀本部の考え方は「歩兵万能主義」が主流で、砲兵の力に依存しないで、「如何なる要塞も陣地も強襲にて攻略し得るもの」と考えられており、また旅順要塞の調査はかなり杜撰で近代的な攻城戦法を理解せず、要塞戦に必要な準備がなされなかったばかりか砲弾もわずかしか渡されなかったことが述べられている。

八月三十日に今後の要塞攻略方法についての会議があり、その席で乃木は正攻法への切り替えを主張した。そして塹壕を掘り進み、安全な攻撃路を作り、堡塁の近くに突撃陣地を構築する突貫工事が始まったという。

また九月十四日には二十八センチ榴弾砲が到着した。大本営では、旅順要塞の頑丈な胸墻を破壊するためには口径二十二センチ以上の大砲が必要との結論に達し、当時各地の主要な海岸に備え付けられていた榴弾砲を旅順に送ったのである。

十月二十六日に第二回総攻撃が始まり、まず二十八センチ砲十八門が一斉に火を噴き、次いで中小二百余門が、東北正面の諸目標を目がけて火を噴いた。この砲撃は四日間続いたという。

三十日に歩兵部隊が投入されたが、旅順要塞の堅固さは日本軍の予想をはるかに上回り、奪取し得た堡塁は二つだけだったという。三十一日には再び砲弾が欠乏したために攻撃中止が命じられている。

この戦いに参加した日本軍四万四千人のうち死傷者は三千八百人。ロシア軍は三万二千人の内死傷者は四千五百人だという。

砲弾不足で再び敗北したにもかかわらず、乃木が正攻法に転じた効果が出て、死傷者も死傷率も大幅に減少したことを知るべきである。

決死の第三回総攻撃

十一月二十六日に第三回総攻撃が開始され、歩兵部隊は次々に突撃陣地から胸墻をよじ登って堡塁内に突入したが、ロシア軍は全力で防戦した。

この攻撃では、地下道を掘り堡塁の地下に爆薬を仕掛ける戦法が初めて試みられたが、東鶏冠山北堡塁では胸墻の一部の爆破に成功し、日本軍はその爆破口から突進した。しかしながら堡塁内のロシア軍の反撃はすさまじく、機関銃を乱射し手榴弾の雨を降らせて、ここでも攻撃は挫折した。

同日夕方五時、各師団の攻撃が失敗に終わったことを知った乃木は、中村覚(さとる)歩兵第二旅団長の熱心な意見具申により、夜間に刀および銃剣を以て敵陣に攻め込む奇襲を決意し、目印の白い襷(たすき)をかけた三千人の全将兵にこう訓示したという。

「今や陸には北遼に敵軍の大増加あり、海にはバルチック艦隊の来航近きにあらんとし、国家の安危ほとんどかかって我が攻囲軍の成否如何にあり。この時にあたりこの独立隊突撃の壮挙を敢行す。予は死地に臨まんとするこの隊に対し、嘱望の実に切実なるものあり。諸氏が一死を以て国恩に報ずるは、まさにこの時にあり。ねがわくば努力せよ。」

『歩兵第十五聯隊日露戦役史』高崎聯隊戦史編輯所 明治42年刊 p.105

白襷隊は午後九時より松樹山方面の敵陣に突入したが、ロシア軍は火砲、機関銃、小銃などにより決死隊を撃退し、白襷隊は中村隊長が重傷を負って倒れ、約二千の死傷者を出して敗退したという。

しかし、この決死隊はロシアに甚大な衝撃を与えたという。岡田幹彦氏の前掲書に、ロシア側の記録が引用されているので紹介したい。

…実にこの精気に強き分子たる日本軍が精気の弱き露軍を屈服せしめたるなり。

岡田幹彦『乃木希助』p.130-131

余は敢えて屈服という。されど一九〇五年一月一日の開城を指すに非ざるなり。その前年の暮、即ち、十一月二十六日における白襷抜刀決死隊の勇敢なる動作こそ、まことに余輩をして精神的屈服を遂げしめる原因なれ。

この日の戦闘の猛烈惨絶なりしことはもはや従来の露国文学には、その適切なる修飾語を発見するを得ず。ただ敵味方合して五百余門の砲台は殷々として須弥崑軸(しゅみこんじく:天地の意)を振わしたりといわんのみ。しかもその天地の震動に乗じ、数千の白襷隊は潮のごとく驀進して要塞内に侵入せり。総員こぞって密集隊、・・・白襷を血染めにして抜刀の形姿、余らは顔色を変えざるを得ざりき。

余らはこの瞬間、一種言うべからざる感にうたれぬ。曰く。屈服。

司馬遼太郎は『坂の上の雲』で、第三軍司令官の乃木を無能と言い、白襷隊の突撃を兵の無益な消耗と評したが、果たしてそうであったのか。

兵士の死傷者が多く出た原因は司令官ではなく、近代攻城戦をどう戦うかを知らず、乃木に充分な兵力と火力を与えずに戦地に送り込んだ参謀本部にあったはずだ。

乃木希典は「愚将」であったのか

充分な武器や火力がなかったから白襷隊という戦いを挑むしかなかったのだが、ロシア軍将校が、白襷隊が「白襷を血染めにして抜刀」して闘う姿を見て、そこまでして国のために命をなげうつ日本兵の愛国心の強さに「顔色を変え」、精神的に「屈服」したと書いていることは重要である。

司馬遼太郎の小説では旅順を視察という名目で訪れた児玉源太郎が現場指揮を取り、目標を二〇三高地に変更したと描かれているが、これは史実ではない。白襷隊が敗退した翌日の乃木の日記には「日夕、二〇三攻撃を第一師団に命ず」と記しており、攻撃目標を二〇三高地に変更したのは乃木自身である。アジア歴史資料センターのサイトには、十一月二十七日午前十時の乃木自筆の命令書が公開されており、「現攻撃正面に於ける攻撃を中止し、更に二〇三高地を攻撃して之を奪取せんとす」と明記されている。

そして児玉が煙台にあった満州軍総司令部を出て旅順に向かうべく金州駅に到着したのは、乃木が攻撃目標を二〇三高地に変更した二日後のことである。どう考えても司馬遼太郎は、乃木を貶めるために事実を歪めて書いたとしか思えないのだ。

司馬の小説の影響で、戦後では乃木は愚将であったというのが国民に広く浸透してしまっているのだが、そもそも兵士というものは、無能な司令官の下で命を懸けて戦えるものではないだろう。

なぜ乃木の死後に乃木神社が作られたのか。世界が日露戦争における乃木の働きをなぜ賞賛したかをもっと考えるべきではないかと思う。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

抜刀隊により、日露戦争の戦況が変わったというのは初めて知りました(不死身の杉元が本当にいそうです)。

そこで、軍歌の「抜刀隊の歌」が気になり調べてみました。

西南戦争のときに作られたそうなのですが、戊辰の戦いの影響が色濃い歌詞で驚きました。

政府軍の抜刀隊は、旧東軍の士を中心に編成され、薩軍へ切り込むときに「戊辰の仇」と雄叫びを挙げていた、というのは、司馬遼太郎の何かの本で読みました。

このときの行軍の歌が、其れを煽るようなものだったことを知り驚きました。

ところで、司馬遼太郎の「ペルシャの幻術師」は読まれましたか。

この中の一編に ”駆け出しの新聞記者が、偶然銭湯で隣になった、妙に博識な男に声を掛けられ、「自分が書くのは支障があるので、貴殿が文章にしないか」と持ち掛けられる話” があります。

誰かにスカウトされたという告白のような話でした。これって、お伝えしましたっけ?

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%81%AE%E5%B9%BB%E8%A1%93%E5%B8%AB-%E6%96%87%E6%98%A5%E6%96%87%E5%BA%AB-%E5%8F%B8%E9%A6%AC%E9%81%BC%E5%A4%AA%E9%83%8E/dp/4167105926

ラングドック・ラングドシャさん、コメントありがとうございます。とても励みになります。

病院入院中だったので、返事が遅れて申し訳ないです。

軍歌で「抜刀隊の歌」というのがあることは初めて知りました。Youtubeで聴きましたが、転調がされているのは意外でした。

歌詞を読むと、どの戦争を歌っているのかと考えてしまうのですが、

「我は官軍我敵は 天地容れざる朝敵ぞ 敵の大將たる者は 古今無雙の英雄で之に從ふ兵は 共に慓悍决死の士」

あたりは、戊辰戦争というよりも、西南戦争の方がピンとくるものがあります。

しかし作詞が明治十五年、作曲は明治十八年で、西南戦争のだいぶ後に作られたのですね。どういうときに軍で歌われたのか、興味を覚えました。

意外に思われるかもしれませんが、昔からあまり歴史小説を読まなかった方で、司馬遼太郎は数作品しか読んでいません。

「ペルシャの幻術師」は未読ですが、そこに出てくる「駆け出しの新聞記者」というのはおそらく司馬本人で、彼は、意図的に、真実と異なることを書いて、明治時代の陸軍の英雄を貶める役割を果たしたのかもしれませんね。

ご入院なさったとのこと。お体のご様子は如何ですか。

抜刀隊の歌 は、2番の歌詞の

「維新このかた廢れたる 日本刀の今更に

又世に出づる身の譽 敵も身方も諸共に

刃の下に死ぬべきぞ 」

というのは、戦争自体は西南戦争ですが、戦っているのは、戊辰の戦いの生き残りの旧士族だというのを念頭に置いている気がします。

私の母方は、曽祖父が箱館戦争の生き残りの幕臣、その連れ合いが盛岡藩士の娘なので、この歌詞を見ると「このプロパガンダの対象は、曽祖父母のような人なんだろうな」と思ってしまいます(曾祖母は、林 忠崇様と同じくらい長命で、母親が10歳の時まで生きていました)。

旧士族の邏卒は、警視庁に多く務めていたそうです。警視庁のある東京都では、警察関係の式典で演奏されるので、意外と抜刀隊の歌のメロディーを聞くことがあります。

いま「抜刀隊」をwikiで見たら、抜刀隊の構成者は、警視庁所属の旧薩摩藩士が多かったとのことです。旧会津藩士の話は伝聞が伝わった模様。切ない話だったのですね。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%9C%E5%88%80%E9%9A%8A

では、くれぐれもご自愛ください。

ラングドック・ラングドシャさん、コメントありがとうございます。

貴重な情報をありがとうございます。平民中心の鎮台兵では薩摩の旧士族と戦えないので、

旧士族中心の別動隊を編成したというわけですね。

Wikipediaに「士族出身者が多かった警視隊の中から、特に剣術に秀でた者を選抜した」と

ありますが、彼らは「戊辰の仇」を討つつもりで、西南戦争を戦った者もいたと思います。

今も警察関係の式典で「抜刀隊の歌」が演奏されるとは知りませんでした。

定期的に入院して治療を受けていますが、基本は元気にしています。心配していただき恐縮です。