「歴史ノート」で、しばらく日露戦争の舞台裏について記事を書いてきたが、歳入規模がたかだか二億三千万程度しかなかったわが国がロシア戦で勝利するためには、必要な戦費調達に成功することが極めて重要であり、さらにもし長期戦となった場合のことを考えて、適時に停戦仲介の労を取ってくれる大国と事前に話をつけておくことが必要であった。

もちろん、個別の戦いで陸軍・海軍が奮闘することが重要であることは言うまでもないが、たとえ連戦連勝が続いても、戦費調達が充分に出来なければ肝心の武器を購入することが困難となり、いずれわが国が追い込まれていくことになることは誰でもわかる。

その意味で、明治の政治家はよく先が読めていて、人材を上手く使って、日本軍が万全の態勢で戦える環境を整えたことの意味は大きかった。

舞台裏の話はこのくらいにして、今回から数回に分けて、日露戦争の主要な戦いについて書いていくこととしたい。

第一回旅順港閉塞作戦決行

明治三十七年(1904年)二月九日に、日本海軍は朝鮮半島の仁川港外にてロシアの巡洋艦二隻を自沈に追い込み(仁川沖海戦)、幸先の良いスタートを切ったのだが、その後ロシアの極東艦隊は日本艦隊との正面決戦を避けて旅順港内の奥に閉じこもってしまった。

極東艦隊の根拠地は旅順港であり、ロシアは遼東半島の旅順の地に難攻不落の要塞を築いていて、この旅順要塞に数多くの砲台が設置されているために、日本海軍はこの港には容易に近づけない。またロシアにはバルト海に世界最強といわれたバルチック艦隊を有しており、いずれヨーロッパより日本海に廻航させて極東艦隊と合流させることが予想されていた。日本海軍は極東艦隊となら戦えるが、極東艦隊とバルチック艦隊が合同すれば、戦力的には圧倒的にロシアの方が上である。

もしロシアに制海権を奪われれてしまえば、日露戦の主戦場は満州であるため、わが国は大陸に兵員や武器弾薬、食糧を補充することが困難となる。日本軍としては出来るだけ早く制海権を確保して兵士や武器・食糧を安全に輸送できる体制を早期に確立しなければならなかった。

かといって、旅順港内で敵艦隊と決戦するとなると、旅順要塞からの砲撃を覚悟しなければならず、将来バルチック艦隊と戦うことを考慮すると、ここで貴重な日本海軍戦艦の何隻を失ったり大破させるリスクを負うことは避けたかった。海軍は水雷艇の奇襲や機雷の敷設などを試みたのだが、沿岸砲台で守られた旅順港内の敵艦隊に決定的なダメージを与えることができない状態が続いていた。

そこで実行に移されたのが旅順港閉塞作戦である。旅順港の入口の幅は二百七十三メートルしかなく、この入り口を塞いでしまって、ロシアの極東艦隊を旅順港から外に出られないようにしてしまおうというものである。もちろんかなりの危険な作業を伴う作戦だが、二月十八日に決死隊を募ったところ、七十七名の募集になんと二千人以上の応募があり、メンバーを絞り込むのが大変だったことが記録されている。

菊池寛の『日清日露戦争物語 』(GHQ焚書)には第一回の旅順港閉塞作戦をこう記している。

さて、沈める船はというと、物の役にたたないそ老朽の木造運搬船五隻、沈むのに都合のよいように、しこたま石材を積み、それでも足りないで石炭を積み込み船底の爆薬に導火電線をつないで、ボートはいつでも下せるように、両舷からぶらぶら垂れ下げます。

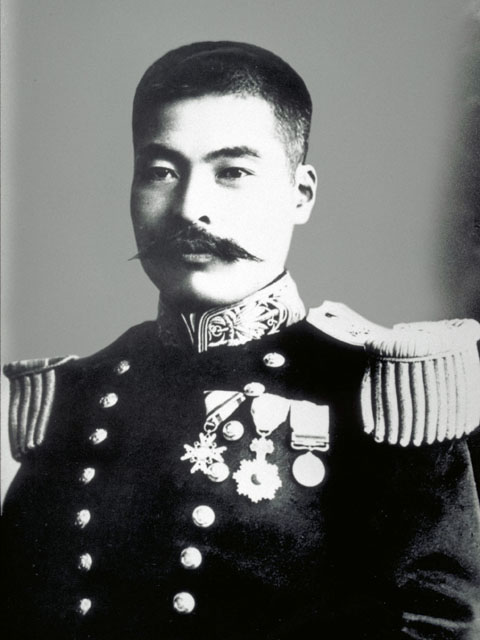

率いる総指揮官有馬中佐は、天津丸に乗って先頭に、つづいて広瀬少佐の報国丸、斎藤大尉の仁川丸、正木大尉の武揚丸、島崎中尉の武州丸、ずらりとならんで、乗組員の部署も定まると、各船隊は、軍艦と同色に塗り替えられ、これで用意はできました。もちろん、大砲・小銃の類は、一挺ものせておりません。明治三十七年、二月二十三日の、爛(ただ)れたように赤い色をした太陽が、渤海の西に没しされば、半月皓々(こうこう)として清く澄み、旅順の空とおぼしきあたりに輝きます。閉塞の邪魔をするものがあったら、打払う役目の第四・第五駆逐隊を先にたて、閉塞戦隊がこれに続き、その後からは、閉塞隊員を救いあげて退却する役目の、第十四艇隊があとをつけて、二十四日午前一時半、旅順港外に達しました。

残月すでに没し、四面ただ黒暗々の午前三時二十分、五隻の閉塞船は、天津丸を先頭として、八ノットの速力で、港口に突進しはじめました。いよいよ突進となって、饅頭山下にいたるや、紫電一閃たちまち、十数条の探海燈にてらしだされ、閉塞隊はあからさまに、敵の前へ露出することとなりました。同時に各砲台から、十二インチ・八インチ・六インチの各種砲弾を霰のように、射かけられたのであります。

真先にすすんだ、有馬中佐の天津丸は、この探海燈にまどわされて、老鐵山の東海岸に惜しくも座礁してしまいました。つづく広瀬少佐の報国丸は、めちゃめちゃに砲弾をこうむって火事を起こしましたが、ひるまず突き進んで、港口に座礁しているレトウィザンに衝突し、冥途の道伴(みちづれ)にしてやろうかとかかりましたが、これも惜しいかな、わずか数十メートルの手前で、尖岩という岩に座礁してしまいました。

菊池寛著『日清日露戦争物語 』新日本社 昭和12年刊 p.194~196

斎藤大尉の仁川丸は、もう少しで港口に達すると思うときに、沈没船らしいものにがりがりとひっかかりましたので、ここに自爆をとげます。正木大尉の武揚丸は、天津丸の外側、約四百メートルばかりのところに、ぶくぶくと沈没しました。探海燈にだまされてここを港口だと、思いちがえたものとみえます。最後に、島崎中尉の武州丸は、港に近い饅頭山の下まで進んだ時に、敵弾に舵を砕かれたたるに、船は盲滅法(めくらめっぽう)に、海岸の方に走り出しました。これはいかんと、大急ぎでとめて、少し後戻りしたところで、自ら爆沈いたしました。

こうして、第一回閉塞はおわり、戦死一名、負傷三名という、不思議なほど少損害で、他は、それぞれ水雷艇に収容されて本体に戻りました。

結果として港口近くで自沈が出来たのは広瀬少佐の報国丸と斎藤大尉の仁川丸の二隻だけであったのだが、これにより「今まで敵の艦船が、ここを通るのに三十分しかかからなかったものが、これ以後、二時間ずつ費やさねばならなくなりました」とあり、それなりに効果はあった。しかしながら、ロシアは港口の邪魔物をとりのけ、横に沈んだ報国丸を縦になおして、それ以降港外に出る船も出て来るようになった。

第二回閉塞作戦の決行とロシア海軍マカロフ提督の戦死

そこで、第二回目の旅順港閉塞作戦が計画され、決死隊員六十五名が選抜され、三月二十七日午前三時三十分に、千代丸を先頭に、福井丸、弥彦丸、米山丸が旅順港口に向かっている。

この時も敵方の砲撃を受けたが、千代田丸は黄金山の南に錨を投げ入れ、自ら爆発して沈んでいる。しかし千代田丸は敵の魚雷が命中し、指揮官の広瀬武夫少佐はメンバーをボートに乗り移らせた際に、杉野兵曹長がいないのに気づき、沈みゆく船の中を「杉野」の名を呼びながら、三度までも探したが見当たらず、諦めてボートに乗った途端に敵弾に当たり戦死している。広瀬は後に「軍神」とされ、昭和十年には出身地の大分県竹田市に広瀬神社が創建されている。

また弥彦丸は福井丸の左側に投錨し自爆自沈し、米山丸はさらに奥を目指し港口水道の真ん中で敵の魚雷を受けて沈没した。

この第二回閉塞作戦の際の沈没船が、敵艦の航行のさらなる障害となったことは評価できるのだが、それでも、敵艦の港口外への航行が不可能になったわけではなく、敵艦がいつも同じ航路を通っていることが観察された。そこで、海軍は次にその道筋に沿ってに水雷を敷設することとした。

時しも四月十三日、午前十時三十二分、ところは黄金山下、ルチン岩の付近、あわれ敵の極東艦隊の旗艦、ペトロバウロフスクは、連続した四つの爆声とともに、墨のような黒煙を天に冲しながら、わずか二分間で、海中に姿を没してしまったのであります。第一の爆音は、昨夜わが蛟龍丸(こうりゅうまる)の敷設した機械水雷が、ペ艦の舳につっかけられて、轟然、爆発した音でした。第二回のは、艦内にあった水雷鑵の爆発です。第三回のは、総機鑵の破裂で、第四回のは、艦火薬庫の爆発でありました。

ロシアの誇り、近代海軍戦術家として、雷名世界にとどろいたマカロフ中将も、六百の将卒とともに、ここに海底の藻屑と消えました。中将は、スタルクに代わって、すでに負け込んでいる極東艦隊の、司令長官となって旅順に来、勝味のないのを承知の上で、たびたび港外にでて、わが艦隊と砲火を交え、ひたすら味方の士気を鼓舞し、強国の海軍の面目を保つのにつとめたのは、敵ながら流石(さすが)と思われる節がありました。

同上書 p.203~204

悪天候の中で決行された第三回閉塞作戦

しかしながら、第二回の閉塞作戦も完全ではなく、その後も敵艦が出入りしていることが確認されていた。我が大部隊の陸軍を金州半島に安全に上陸させるためには、旅順の敵艦が港外に出られて輸送の邪魔をされては困るので、第三回の閉塞作戦が決行されることとなった。

総指揮官林中佐は、十二隻の閉塞船をひきい、赤城・鳥海の掩護艦、第二・第三・第四・第五の駆逐隊、第九・第十・第十四の水雷艇の掩護収容隊にまもられながら、三十七年五月一日、午後五時というに、軍楽の音に送られて、海州邑の根拠地を出発しました。艦隊もこれを送って、二日午後五時、圓島に達しましたが、時に飈風(ひょうふう)檣(ほばしら)に嘯き、怒涛天に翻って、天候すこぶる険悪です。百五十九名の決死の士は、それを冒して猛進また猛進、二日の夜から三日の朝にかけて、ほとんど皆単独行動によって、それぞれ港に自沈を決行致しました。

この壮烈無比な、第三回閉塞にしたがった決死隊百五十九名のうち、生きて帰ったものはわずかに五十名であります。あとは、全部弾に砕かれ、水に溺れたものと、思われておりましたが、旅順が陥落するとともに、いろいろの事情がわかってきました。それによって、小樽丸の七名、相模丸の九名は、人事不省で漂流中を、救われて捕虜となっていましたが、あとの人々も、必ずしも溺死した者ではないらしいのです。ある敵方の捕虜の言うには、

同上書 p.205~206

「三日の早朝、材木の破片にすがって、黄金山の東海岸釣魚台に上陸した、三名の士官と二十余名の水兵とがあった。彼らは、大胆にも日本刀をぬきつれて、黄金山の砲塁におどりこみ、縦横無尽に奮戦し、一時は砲塁を占領した形になったが、やがて一人一人狙撃されて、遂にことごとく壮烈なる戦死をとげた。」

というのです。こんなことを、いったい誰がやったのでしょう。言うまでもなく、太沽砲台一番乗りの勇者、名刀天女丸を振りかぶった佐倉丸の白石大尉を先頭に、愛国丸および朝顔丸の、生き残りの勇将猛卒であったことは、一点、疑う余地がありません。

第三回閉塞について、悪天候の中で黄金山の砲塁におどりこんだ兵がいたことは知らなかったが、同様なことが小笠原長生編著『東郷元帥詳傳』(GHQ焚書)に詳細に記されている。

白石大尉は、閉塞に先だち僚友に語るらく「予は閉塞のみを以て満足する能わず。乗船爆沈のの後は端舟に乗じてさらに砲台に斬り込み、武運尽きずばこれを乗っ取るべし」と。向大尉また決死の覚悟堅く、閉塞の前夜一句を賦して曰く、「これもまた花の中なり桜草」と。蓋し卑下して桜草と言えるも、桜草のそれの如く勇ましく散り果てんとの意(こころ)なること疑うべくもあらず。それかあらぬか、旅順住民(御用商人の支那人)の談話によれば「閉塞隊員中虎尾半島の饅頭山に上陸せしもの九名(内一名は士官)ありしが生死不明なり。また黄金山砲台めがけて攻め昇らんとしたるもの十二名ありて、いずれも奮闘戦死せり」といい、露国新聞の通信員は「黄金山下に擱岸したる一汽船中の敵水兵は、我が兵士より降伏を勧めたるや拳銃を握り我が兵士に向かって突進し、他の一汽船の乗員は収容されんとするに際し、一切の救助を峻拒して射撃を救助者に加えたり」と報告し、他の通信員は「日本士官のある者は史上未だ類例なき程勇壮なる最期を遂げたり」と驚嘆し、ブーブノフ中佐の戦記中には、これに関する一層詳細なる記事を載せたり。曰く「この夜は波浪高かりしを以て敵の閉塞隊員は端舟にて沖合に出づること難く、陸岸に打ち寄せられたるもの多し。我が海岸監視哨は射撃を止め、彼らの上陸を待ち受けたるに、敵は却って哨所に向かい小銃及び拳銃を発ち、我の彼を殲滅するまで射撃を続けたりき。一隻の敵艇は虎尾半島に打ち揚げられ、我が陸兵はその上陸に際しこれを捕えんと近寄りたるに、敵兵の互いに首刎ねつつあるを見て思わず戦慄せり」と。何ら悲壮の事績ぞ。たといこれ等の記事中に、多少の誤りありとするも、行方不明となりたる我が隊員が、その最期に於いて、いかに皇国軍人の本領を発揮したるかは、これを証して余りあらずや。

小笠原長生 編著『東郷元帥詳傳』春陽堂 昭和2年刊 p.307~308

独力で旅順港の敵艦隊の無力化に固執していた日本海軍であったが、大きな犠牲を出した第三回閉塞作戦ののちも、敵艦隊は依然出航が可能な状態であった。また海軍は六隻あった戦艦のうち二隻を五月十五日に蝕雷により失ってしまっている。

一方、ロシアはバルチック艦隊の一部を極東方面に増派することを同月に発表し、いよいよ日本軍はバルチック艦隊が到着するまでに、旅順港の敵艦隊を無力化させなければならなくなったのだが、その時間的猶予は限られていた。そこで海軍は旅順要塞の攻略を陸軍に要請し、陸軍は乃木希典大将を司令官とする第三軍を編成し、旅順の戦闘は陸上戦に移行することとなる。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント