織田信長の高野山攻め

戦国時代に多くの寺社が武将の攻撃を受けているのだが高野山も例外ではなく、最初に織田信長の攻撃を受けている。

天正六年(1578年)に信長に突如反旗を翻した荒木村重は有岡城に篭城し、織田軍に対し一年間徹底抗戦したものの力尽き、単身で有岡城を脱出し尼崎城に移ってしまった。村重は尼崎城と花隈城を明け渡せば各々の妻子を助けるとの信長の申し入れを断ったため、信長は荒木一族を見つけ次第皆殺しにしていくなど、徹底的に村重を追い詰めていった。

荒木村重の残党五人が高野山に匿われているとの情報が入り、天正八年(1580年)八月に信長は、高野山を探索させるため堺政所の松井友閑配下の足軽三十二人を差し向けたのだが、あまりの乱暴振りに高野山の行人(修行僧)が腹を立て、全員を罠にかけて殺害してしまったのである。その情報に接した信長は激怒し、諸国の高野山聖(高野山から諸国に下って勧進などを行う僧)を捕えることを命じ、天正九年(1581年)八月に千数百人を安土などで処刑している。さらに十月には総大将・織田信孝以下、先陣・堀秀政、紀ノ川筋に松山庄五郎、岡田重孝、大和口には筒井順慶らを配置し、総勢十三万七千二百二十人に及ぶ軍勢を高野山に差し向けたのである。

『高野山千百年史』にはこう記されている。文中の「七口」とは、高野山に繋がる七つの登山道の入り口である。

高野山にても諸庄の兵士諸浪人、若大衆を駈り催し、その勢三万余人要害に拠りて対陣し、厳重に七口を固めたり。…<中略>…

(高野山開創千百年記念大法会事務局 編『高野山千百年史』金剛峯寺 昭和17年刊 p.204~205)

ここにおいて衆徒いずれも一山の安危この一戦にあり、仏敵信長斃(たお)さで止(や)まじと覚悟し、各々攻口を守りたり。一致の力の恐ろしき、織田勢幾度か寄せんとしたるも、高野方の備え堅固にして、左右なく手を出さんようなきに睨みあいて日を送りたり、この間に老僧は山王院において番々交代して五壇の法を修すれば、十穀断木食朝意は小田原弥勒堂にて太元帥の大法を行いて怨敵降伏を祈りたり。…<中略>…

(天正十年)二月十四日、搦め手大和口の大将二見密蔵院および西山喜右衛門両人、筒井順慶同伊賀守の陣を襲い、花々しく戦いて順慶の侍大将三好新之允を討ち取り、坂部東彎の砦を乗っ取りたり。順慶思わぬ不覚を取り少し引きて対陣し、またもや睨みあいに日を送る。

同書には誇張もあることとは思うが、高野山の衆徒は多数の砦を築き、山上では護摩を焚いて信長降伏の祈祷を行い、一丸となって織田軍と戦ったことが記されている。その後四月になって織田信孝が四国征伐の大将に命じられて堺に向かうこととなり、代わって堀秀政が背の山に陣を置いたのだが、その後も織田軍は苦戦が続いていたようである。そして六月に入って本能寺の変で信長父子が討たれたとの情報が入り、秀政は兵を引くこととなる。高野山の衆徒は織田軍の攻撃をよく凌ぎきったのである。

しかしながら、秀吉の時代になると高野山はさらに大きな危機に見舞われることとなる。秀吉の紀州攻めで多くの寺社が焼かれたのだが、その原因は紀州攻めに参加した武将の中に高山右近や小西行長らキリシタン大名がいたことと無関係ではないと考えている。

イエズス会にとって寺社は破壊すべき対象であった

戦国時代に宣教師として来日していたルイス・フロイスの記録には、イエズス会にとって寺社は破壊すべき対象であったことが記されており、和歌山は特に優先順位が高かったのである。

堺の付近を和泉の国と称するが、その彼方には、国を挙げて悪魔に対する崇拝と信心専念している紀伊の国なる別の一国が続いている。そこには一種の宗教(団体)が四つ五つあり、そのおのおのが大いなる共和国的存在で、昔から同国ではつねにその信仰が盛んに行われて来た。いかなる戦争によってもこの信仰を滅ぼすことが出来なかったのみか、ますます大勢の巡礼が絶えずその地に参詣していた。

(中公文庫『完訳フロイス日本史4』p.56)

フロイスが述べている「宗教(団体)」とは高野山であり、粉河寺であり、根来寺であり、雑賀衆、および熊野を指しているのだが、フロイスら宣教師は、「戦争によってこの信仰を滅ぼすこと」を希求していたのであろう。以前このブログで記した通り、彼らが布教に成功した場所では、信者に寺や神社を破壊することを「デウス(神)への奉仕」であると教唆していた記録が残されているのである。

一神教であるキリスト教の宣教師たちにとっては、異教はすべて悪魔の宗教であり根絶すべきものであって、それらの施設等を破壊することは正しいことであると単純に考えるところにその怖さがある。フロイスは長崎の寺社破壊について詳細に記録に残しているが、大名が洗礼を受けるなる際には宣教師から寺社破壊を要求されており、キリシタン大名が支配した地域ではどこでも同様な破壊が行われていたと考えられる。

上の記事では信者に寺社を放火させた事例を紹介したが、キリシタン大名の領地の外に於いては、多くの場合は戦いの中で火をつけられている。

以前このブログで、天正十三年(1585年)に秀吉が根来衆・雑賀衆を攻めた紀州攻めのことを書いたのだが、この戦いは宣教師にとって、紀伊の国の悪魔の信仰を滅ぼす絶好のチャンスであったと思われる。フロイスの記録によると、この戦いにより根来寺周辺で千五百以上、粉河・槇尾周辺で五百超の寺院が炎上したとあるのだが、秀吉軍は根来寺周辺の大半の堂宇を焼き尽くしたものの、根来寺の大伝法堂、大塔、大師堂、大門という巨大な建物だけはなぜか残された。

フロイスの記録によると、キリシタン大名の高山右近は、この巨大な建物の一つと大門を宣教師に下付して欲しいと秀吉に依頼し、その許可を得ると大坂の教会に宛てて秀吉にお礼をして欲しいとの手紙を書いたとある。すると、グレゴリオ・デ・セスペデス師が、雑賀衆が籠城している太田城を水攻めしている現場にいる秀吉を訪ねて、その旨のお礼を秀吉に述べたことが書かれている。私の推測だが、高山右近は大きな教会堂を建てるための資材を入手する目的で意図的に根来寺の巨大建築物を残すことを兵士に命じていたのだと思う。また紀州攻めで根来寺や粉河寺、雑賀周辺だけでなく、根来衆や雑賀衆、粉河衆と全く関係のない寺社にまで多数火をつけたのは、キリシタンの兵士が主導したものではないかと考えている。

なぜ高野山は紀州攻めの対象にならなかったのか~~フロイスの記録

フロイスは、「国を挙げて悪魔に対する崇拝と信心専念している紀伊の国の宗教(団体)」として一番目に高野山を挙げていたのだが、高野山については紀州攻めで焼かれることはなかった。フロイスは高野山についてこう書いている。

これらの宗団の一つを高野と言い、三千ないし四千の僧侶を擁している。その宗祖は弘法大師で、彼は七百年前、そこに生きたままで埋葬されることを命じた。同宗派は真言宗と称し、この高野の宗団は、頂上に大いなる平地と自分たちの憩いの場を持つ高山にある。毎年大勢の参詣者や巡礼が訪れるが、いかなる女性もそこに登ることが許されないし、また女性に関連した物品も齎(もたら)すことができない。それがために、周知のように、また同所の仏僧たちは忌むべき輩であり、その生活は淫猥をきわめたものとなっている。

(同上書 p.56~57)

フロイスは高野山も同様に焼かれることを願っていたはずなのだが、この時に高野山が攻撃されなかった理由についてこうコメントしている。

高野の国の仏僧らは、羽柴(秀吉)が根来征伐に成功したことを知ると、自分たちはかなり遠く隔たったところにいたとは言え、逃走して来た根来衆を匿うことを恐れ、そうすれば確実に身を滅ぼすことになることが判ると、彼らは根来衆と同じ宗派に属していたにもかかわらず、同所に避難して来た者全員を斬首し、それらの頸を羽柴(秀吉)の許へ贈物として差し出し、根来衆は秀吉の敵であるから、こうして一役買って出たのだとの意向を示した。

(同上書 p.67)

このようにフロイスは、高野山が根来衆の残党を斬首し、根来衆討伐に協力したことを書いているのだが、高野山側の記録ではどうなっているだろうか。

秀吉の紀州攻めと高野山~~金剛峯寺の記録

『高野山千百年史』にはこう記されている。ちなみに根来寺が焼かれたのは天正十三年(1585年)三月二十三日であるが、その前日に根来衆が高野山に遁れてきたとの記録がある。

…三月二十二日、根来寺の能化智積院玄宥、小池坊専誉(また妙音院と号す)従者数百人を伴いて高野山に遁れ来る。学徒これを清浮心院谷に匿いたり。

(『高野山千百年史』p.209)

とあり、高野山は根来衆を最初は匿ったのである。

一方秀吉軍は、二十二日に雑賀衆との戦いで首魁百五十三人に切腹させ、四月五日に熊野征伐を命じている。熊野の本宮、新宮の社人はたちまちに降参し、悉く助命されたという。ついで高野山攻めの命令が出ている。

…四月七日高野攻を沙汰し、大軍を粉河に屯し、細井伸介を使者として三箇条の案文を以て高野山にぞ掛合いける。

(同上書 p.210)

三箇条の案文の内容は同上書に出ているが、横領した寺領の返還と武器の利用禁止、さらに次のような一条項があった。

朝敵国敵怨讐の輩、山中に来たり匿る時、僧徒これを扶助す、即ち是同罪也。自今以後これを禁制す。もし親を失い子を失い、或いは主人に向背、或いは恥を蒙り面目を失い髺を切り遁世真実発道心の族は在山すといえども制の限にはあらず、比叡山、根来寺の滅亡を以て眼前の燗戒となすべし。

(同上書 p.210)

そこで高野山の僧徒が集まり、「眼前に根来、雑賀の一揆を平らげ、熊野新宮本宮の村々里々を抑え降参せしめたる大将、我意を張れば一山たちどころに破滅せん、如かず帰順せんにはとて衆議ようやく一決したりき。」(同上書 p.210)

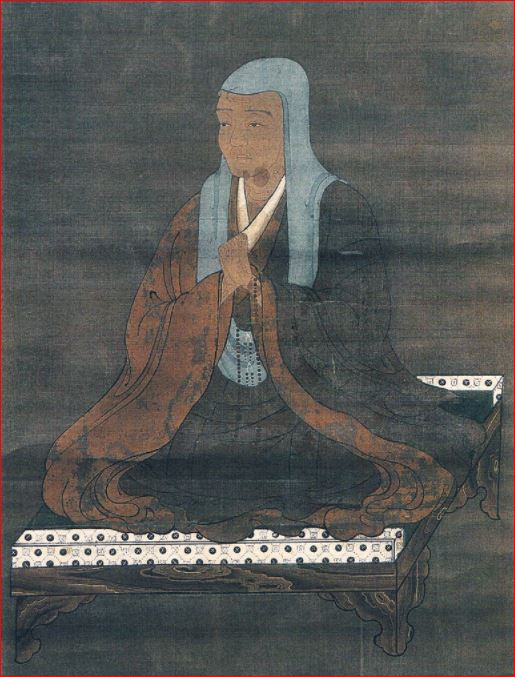

『高野山千百年史』には、呈示された条件を受諾して秀吉に帰順することを決したことが記されている。当時客僧として高野山にいた木食応其(もくじき おうご)と、良運(学侶代表)と空雅(行人代表)が返書を携えて四月十六日に秀吉の陣中を訪ね、武具兵器を棄て、懈怠なく法事仏事を勤行し、学文に専念する旨を告げて攻撃なきことを懇請したところ、応其の至誠が通じて秀吉はそれを許容し、翌日木食応其を携えて大坂に帰陣したとある。これによって高野山は一山の滅亡から救われたのである。高野山にとって応其はまさに「救いの神」のような存在であったのである。

秀吉に回答した際には高野山で根来衆の残党を匿っていることは話題にしなかったようだが、後日根来衆の残党の扱いについて秀吉に相談したところ、高野山から追い払うことを命じられ、智積院玄宥、小池坊専譽らは高野山を出たことが記録されている。

玄宥、専譽、流石に是非なく、弟子達数多引き具して高野山を出で、専譽は和州長谷寺に落ち行き、玄宥は醍醐に赴きたるがここにても住山を拒まれたれば京に上り、洛外に仮堂を設けてここに入り、以て常法談所となしたりき。

(同上書 p.212)

フロイスの記述にあるように、高野山が匿っていた根来衆を「全員斬首した」というのは真実ではなさそうである。

秀吉と木食応其と高野山の再興

木食応其はその後秀吉に重用され、応其の尽力により高野山と秀吉との関係は円満になっていったという。田中義成 著『豊臣時代史』に秀吉が高野山の再興に協力したことがまとめられている。

(天正)十五年(1587年)九月七日金堂落成するや、秀吉落慶の大法会を行い、またその後、秀吉の母の三回忌に当たりて、高野山に詣で法要を営み、かつかの高野詣の謡を作らしめたることありき。この時応其大いに歓迎して善美を尽くせりという。秀吉衣鉢を仏前に備え、応其に向かいて曰く、弘法大師入滅以来まことに七百余年、諸堂悉く廃頽す。依りて今、布施としてこれらを再興すべしと。応其その命を奉じて再興せるもの殿堂二十五宇に及べりという。かくて一時荒廃せる高野山も再び輪奐の美を極むるに至れり。

(田中義成 著『豊臣時代史』明治書院 大正14年刊 p.151)

木食応其は天正元年(1573年)に三十八歳で高野山において出家したのだが、それ以前のことについては詳しい記録は残されていない。紀州藩が文化三年(1806年)に編纂した『紀伊続風土記』によると、木食応其は近江の佐々木一族で、佐々木家が滅亡した後に高取城の越智家を頼り、その後高野山で出家したと記されている。また応其は土木事業や寺社造営を得意としていて、その後豊臣家が関与した寺社建築に関わるようになった。

高野山の堂宇に関して言うと、金堂、西御堂、御影堂、宝蔵、大門、大塔、興山寺 (廃寺)、青巌寺(明治二年に興山寺と合併し、現在の金剛峯寺)、奥院灯籠堂などで、主要な建築物の大半がこの時期に再建あるいは新築され、応其が関与している。

高野山以外では、東寺五重塔、御影堂、講堂、灌頂院、醍醐寺の金堂、五重塔、方広寺の大仏殿、中門、石山寺観音堂なども応其が関与したのだという。

秀吉は高野山の堂宇の改築には尽力したが、僧徒の武具兵器を没収しさらに寺領を一万石にし、それまで保有していた多くの所領を没収している。わかりやすく言えば、高野山の存続は認めたが、二度と権力者と戦うことが無い、純然たる宗教組織に変えようとしたのである。以降の高野山は、ルイス・フロイスのいう「共和国的存在」ではなくなり、幕府の忠僕となり、その保護監督のもとに置かれるようになるのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

おはようございます♪

<高野山は戦国時代の危機を如何に乗り越えたか>

拝読いたしました。

秋も深くなってまいりました。

今日もいい日でありますように。

Ounaさん、読んで頂きありがとうございます。

有名な観光地や宗教上の聖地といえども、歴史上は何度も破壊される危機がありました。それが如何にして守られたかを知ることは必要なことだと思って書いてみました。今頃の高野山は紅葉で賑わっていることでしょうね。

今日も良い日でありますように。