「名所図会」に描かれた京都と現在の京都

江戸時代の末期に、諸国の名所旧跡・景勝地の由緒来歴などを記し、写実的な風景画を添えた旅行案内書のような『名所図会』が相次いで出版されている。その多くが「国立国会図書館デジタルコレクション」に収められていて、今では自宅のパソコンなどで、無料で読むことが出来る。このブログでそのURLのリストを掲載しているので、興味のある方は参照して頂ければありがたい。

それらの名所図会本の先駆となった『都名所図会』は安永九(1780)年に刊行され、本文を俳諧師秋里籬島が著し図版を絵師竹原春朝斎が描き、その続編の『拾遺都名所図会』は天明七年(1787年)に刊行されている。

「国立国会図書館デジタルコレクション」に、大日本名所図会刊行会から大正期に出版された『都名所図会』上下巻が収められており、『都名所図会 上巻』には『都名所図会』、『都名所図会 下巻』には『拾遺都名所図会』が収録されている。

特定の寺院や神社の記事や画像を探す場合は、目次を追って探すのはかなり面倒であるので、国際日本文化研究センターのサイト「都名所図会データベース」にアクセスすることをお勧めしたい。五十音検索を用いれば、探している名所の記事を容易に見つけることが可能で、原文だけでなく図絵と翻刻文にもリンクされているので読みやすく使いやすい。

また「都名所図会データベース」から「拾遺都名所図会データベース」に移動するには、画面下のリンクをクリックすればよい。

それぞれの目次を五十音ごとにみていくと知らない寺や神社がいくつもあるのだが、多くの文化財を残している京都においても、わずか二百年の間に数多くの名所旧跡を失ってしまっていることが分かる。

宮門跡であった照高院の歴史

皇族・公家が住職を務める特定の寺院を門跡寺院といい、なかでも男子皇族が出家して住職として居住する寺院は特に格が高く、宮門跡、あるいは十三門跡と呼ばれているのだが、その様な格式の寺院が全国で十三あった中で、十一が京都に存在したのである。

宮門跡の寺院は以下のとおりである。

妙法院(東山区)、聖護院(左京区)、照高院(左京区)、青蓮院(左京区)、三千院(左京区)、曼殊院(左京区)、毘沙門堂(山科区)、仁和寺(右京区)、大覚寺(右京区)、勸修寺(山科区)、知恩院(東山区)、輪王寺(栃木県日光市)、圓満院(滋賀県大津市)

このうち照高院という寺院が現在は京都に存在しないのであるが、この寺に関する記録が、先ほど紹介した書物に残されている。

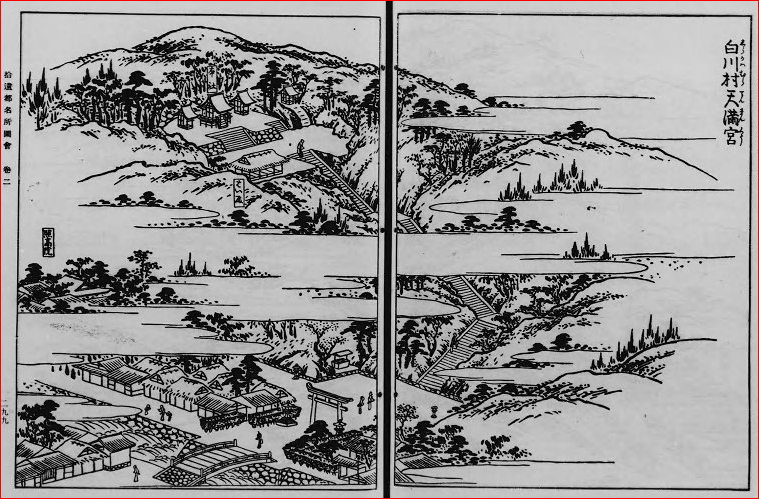

『拾遺都名所図会』にはこの寺は白川村天満宮(現:北白川天神宮)の左に描かれていて(大正八年刊『大日本名所図会』都名所図会下巻p.298-299)、本文には「聖護院退御所なり。開基は興意法親王、寺門の聖護院の後浄珊寺と号す。殿舎は伏見城松の丸を引移し、道晃親王修補なさしめ給う」(同書p.304)と記され、照高院で詠まれた四首が紹介されている。

伏見城から建物を移築したとあるので、かなり大規模な寺院であったことは確実だ。

照高院は豊臣秀吉(1536~98年)の信任が厚かった道澄上人が、桃山時代の文禄年間(1592~96年)に東山妙法院に創建した寺院であったが、方広寺鐘銘事件(1614年)に連座したために廃絶されてしまったという。のち元和五年(1619年)に後陽成天皇の弟である聖護院興意法親王(1576~1620年)が、取壊しが決定していた伏見城の建物を譲り受け、現北白川外山町付近に照高院を再建した。寺紋に菊御紋章雪輪を用いたことから「照高院雪輪殿」「北白川御殿」と呼ばれていたそうだ。

その後照高院は、道周、道晃、道尊、忠誉の四法主法親王を経て明和七年(1770年)以降は寺領その他一切が聖護院門跡の支配に委ねられることとなり、それから約百年の間は法主が置かれなかったようである。

ところが慶応四年(明治元年:1868年)に、聖護院宮御法弟智成(さとなり)親王が照高院主に任じられたのち維新政府の方針により親王は還俗を余儀なくされ、明治三年(1870年)になると照高院は北白川宮と改称させられている。

その後明治五年(1872年)に智成親王は若くして薨去(17歳)され、遺言により御実兄の能久親王が北白川宮の跡を継いだのだが、能久親王は明治三年からプロイセン留学の為日本を離れており京都に戻ることはなかった。明治二年(1869年)の東京遷都以降宮家のほとんどが東京に移転してしまっており、明治八年(1875年)には北白川宮家も東京に移転することが決まり、それに伴い照高院の堂宇は取り壊されてしまったのだそうだ。

照高院址と「照高院址」石碑の住所不一致について

ネットで「照高院址」の石碑を探すと、京都市のホームページに「照高院宮址」の石碑の写真が出ている。ところが、石碑の所在地は「左京区北白川山ノ元町」と記されている。

解説では照高院の所在地を「北白川外山町」と記しておきながら、石碑の所在地が異なるのに違和感を覚えざるを得ない。

Google地図で確認すると上の画像の左上あたりが北白川山ノ元町で右下が北白川外山町である。Google地図には「照高院址」と明記されている場所があり、その場所は北白川外山町にかなり近いことが分かる。この場所から石碑までは約500mほど離れているのだが、このこともおかしいと思って、京都に所用のあるついでに現地を訪れて確認することにした。

上の画像は『拾遺都名所図会』に描かれていた北白川天神宮だが、この絵図の左下に照高院が描かれているので、天神宮のすぐ近くに照高院があったはずである。地元の方に聞くと、この近くにある「御殿橋」を渡ってまっすぐ行けば良いと教えてもらった。

神社のすぐ近くに白川という川が流れていて、すぐ近くに「御殿橋」という橋があった。おそらく「北白川御殿」につながる橋ということで命名されたのであろう。

緩やかな坂を歩いていくと、石垣に辿り着く。この石垣の奥が、むかし照高院があった場所に間違いがなさそうだ。石垣は80m近く南北に続いており、今ではこの石垣のギリギリのところまで住宅が建てられている。

照高院跡地に少し入ってみた。昔は池があり庭園があったはずなのだが、今は整地されていて何もない。石垣に使われていたと思われる石がいくつか無造作に置かれており、太い樹が何本か最近になって伐られたようである。近々宅地開発でもされるのであろうか。

奥に写っているのは昭和二十一年(1946年)に設立された京都朝鮮中高級学校で、その奥にある山が毎年八月十六日に送り火が灯される大文字山である。

時間がなかったので、北白川山ノ元町の石碑に行くのは諦めたが、先程の京都市のサイトによると、この場所に二つの碑があるという。

碑文の全文が上記のサイトに掲載されている。漢文で書かれているので意味はアバウトしか分からないが、第一の碑には照高院の来歴が書かれており、碑の日付は明治三十五年六月となっている。そして第二の碑には、この場所より東南方向に照高院があったことと、石垣と古池が残されているとだけ書かれていて、碑の日付は明治四十二年五月となっている。

ここからは私の想像になるのだが、第一の碑は本来の照高院の跡地に建てるつもりで制作されたものの、何らかの事情でその場所に置くことが出来ないことがはっきりしたので、七年後に第二の碑が造られて、今の場所に並べて設置されたということではないだろうか。

では、本来の照高院跡地に第一の石碑が設置できなかった事情とは何なのか。

これも推測ではあるのだが、当時の土地の所有者がそれを認めなかったということであろう。現在は個人の所有なのか法人の所有なのかは定かではないが、当初から国あるいは京都府・京都市の所有であったなら史跡として保全されていてもおかしくない場所だと思うし、もし建物がこの場所に残されていたなら、国宝あるいは重要文化財の指定を受けるレベルの価値あるものであったに違いないだろう。

文化財を守ることの難しさ

文化財というものは、「守る」という意思を失った期間が長引けば、急激にその価値を失ってしまうものである。

戦国時代にわが国は多くの文化財を焼失させてしまったが、文化財を守る意識が人々に存在して、別の安全な場所に移されることにより、多くの文化財が難を逃れている。しかしながら明治時代においては、為政者側でわが国の伝統文化や文化財の価値を理解しない時代が長く続いたために、多くの文化財が破壊されたり海外に流出してしまった。

現在は「文化財保護法」という法律は制定されているものの、文化財は生き物のようなものであり、法律だけで文化財が守れるというものではない。

東京圏に人口が集中して地方が衰退していく流れがこのまま進めば、地方の寺や神社を支えてきた人々が減っていくばかりである。これまで地方の文化財を守り、地方の伝統文化や美しい景観を支えてきた人々が地元で生活することが難しくなれば、いずれその地方の魅力が急激に失われていくことになるだろう。

新しく始まる令和の時代が、文化財喪失の危機の時代とならないことを祈るばかりである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

コメント

はじめまして、昨日、偶然しばやん様のブログにたどり着きました。

先祖が照高院の寺侍と聞いていますので、知ってることだけ書かせていただきますね。

照高院は宮門跡ではあるが、お寺の石高が低いため、聖護院と兼任となっていたということです。

先祖の家は明治半ばまでは聖護院にあったそうです。

ほかにもちょっと興味深いことも聞いていますが・・・。

えんじぇるさん、コメントありがとうございます。

ご先祖様からの口伝の話があるというのは興味深いですね。

智成親王は慶応二年(1866)に落飾し信仁入道親王を称した後、慶応四年(1868)に還俗して再び智成親王を称しています。

還俗したのには何らかの圧力があったのではないかと推測しているのですが、記録が見当たらないのでよくわかりません。

また智成親王は明治5年に薨去されましたが、死因がよくわかりません。

もし御存じでしたらごいろいろ教示いただくとありがたいです。

変わった名前なので由来が気になって………。

名前の由来を調べていたらたどり着きました。

勉強になりました、ありがとうございます┏○ペコッ

陌間さん、読んで頂いたうえにコメントまでいただき有難うございます。とても励みになります。

今は石垣しか残っていませんが、建物などが残っていたら北白川も観光地になっていたと思います。