「神風連」とはどのような団体であったか

教科書などでは明治初期に旧武士階級であった士族が明治政府に対して何度か反乱を起こしたことが書かれている。前回の「歴史ノート」で明治七年二月に起きた佐賀の乱について書いたが、この「乱」は、内乱が起こっていないにもかかわらず、時の政府が征韓で盛り上がっていた「征韓党」を謀反集団とみなして兵を送り込んで弾圧した事件であった。その次に起こった「不平士族の乱」は明治九年十月に熊本県で起きた神風連の乱であるのだが、この反乱はどのような経緯で起きたものだろうか。

「神風連」は「敬神党」とも呼ばれた団体で、その首領の太田黒伴雄(おおたぐろ ともお)、副首領の加屋霽堅(かや はるかた)はともに神職で、同志の多数も神職もしくは敬神の念の強い人々であったという。

熊本県令安岡良亮による県政

土佐藩出身の安岡良亮(やすおか りょうすけ)が白川県(現在の熊本県)の県令に任ぜられたのは明治七年の六月のことだが、明治八年十一月に県庁が飽田郡古城(現在の熊本市)に移され、明治九年二月に白川県は熊本県と改称されている。この安岡県令による県政が、頑固な「敬神党」らと何度か衝突したという。

伊藤痴遊 著『隱れたる事實明治裏面史』に、当時の熊本県士族の心情がうまく綴られている。

・・・文部省の方針が、一般の児童の斉(ひと)しく普通の学問をさせる、ということになって、各県へはそれぞれに訓示を発して、学齢に達した児童をもっている家には、巡査が個別に説諭を加えて、無理やりに学校へ入れるように勧めて歩いた。これが頑固な士族の頭には、非常に悪い影響をもっていた矢先へ、結髪についての布告が出たので、一層に県庁へ対する反感は昂(たか)まって来た。つまり今までの丁髷(ちょんまげ)を断(き)って、散切(ザンギリ)頭に直せというのであった。

こんなことは今から考えると、想像のつかぬくらいに馬鹿々々しいことであるが、なかなかに難しい問題であって、頑固な人は容易に、先祖代々の丁髷を断ろうという考えはもっていなかった。三府五港に住んでいる人は、役人が先達になって、西洋の風俗を学んでくるし、また偉人の姿を始終見ていながら、商売をするというような関係から、自然とそれに化せられて、髷もきれば、洋服も着るようになったが、まだ昔の藩庁のあった各県には、容易にこの風俗はしみ込んでいなかった。殊に旧藩の士族の頑固な考えからすれば、丁髷を断るということの如きも、非常に重大なることのように思われていたのであるから、これに対して犯行の気焔を揚げたのは、あながち無理とのみはいえないのである。

その次に出た布告が、例の廃刀令であった。この時は士族等の激昂がその頂点にまで達して、ほとんど゛一揆を起こすような騒動で、県庁へ詰掛けて、安岡に談判を始めた。それを安岡が高圧的にやりつけて、廃刀の実行を迫ったから、益々安岡に対する反感は強くなるばかりであった。・・・中略・・・今まで両刀帯して威張っていた士族等は、俄かに平民の仲間に追い込まれたような気持になって、これが為に非常に激昂したのは、当時の士族の心事から言うたら、口惜しかったに違いない。

(伊藤痴遊 著『隱れたる事實明治裏面史』成光館出版部 大正13年刊 p.712~714)

丁髷を切らせたり、帯刀を禁じたのは全国で行われたことなのだが、熊本に於ける特殊な問題として旧藩の時代に有益社という組織があり、藩士の禄高から一定割合を積立てる制度が明治になっても続いていた。ところが廃藩置県の際に、各藩の貸借や財産処分に中央政府が手を付けて、大蔵省がこの積立金を引き継いでしまったのである。この金は熊本士族からすれば、地元に残すか返戻されるべきものとの認識であった。

このことに激怒した士族総代が県庁で県令の安岡と談判したが斥けられてしまい、さらに大蔵省にも談判を試みたが要領を得なかった。この一件から士族たちは、自然と安岡県令に対して反感を抱くようになっていったという。

その上に、安岡は熱心に士風を変えようとし、士族たちの断髪を強引に行おうとし、明治九年三月の廃刀令では、士族たちの「帯刀禁止は自ら国家の滅亡を招く」とする反対論を抑え込んで高圧的な姿勢で臨んだことから、士族たちは激昂した。

神風連の乱

その後同志が藤崎八幡*に集まるようになり、新政府の施政の過ちを正すために挙兵しようと計画するようになったという。

*藤崎八幡:熊本市中央区にある神社。鎌倉時代以降歴代領主の崇敬を受け、江戸時代は熊本城の鎮守社とされた。

そして明治九年十月二十四日の深夜に、党員百七十余人が藤崎八幡宮境内に集合した。

北垣恭次郎 著『近世史談 巻二』にはこう記されている。

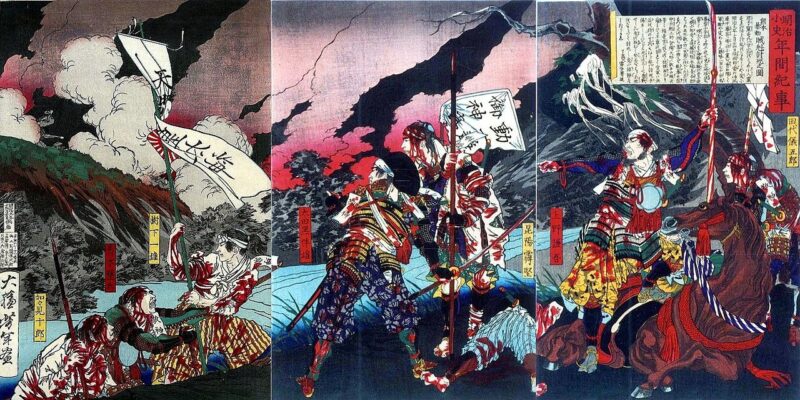

(党員は)思い思いの古風な装束、武器に身をかため、深夜数隊に分かれて各方面に出動した。しかし神風連にこの計画あることは一般市民も鎮台も知らなかった。ようやく間際に及んで県庁吏員がこれを探知し、まさに警察力を以てこれが鎮定の手続きを執ろうとせる際、彼らは市内の電信線を切断したうえ、熊本鎮台司令長官陸軍少将種田政明、参謀長同中佐高島茂徳および安岡県令等の私宅ならびに城内なる歩兵、砲兵の兵営を襲撃した。

不意をいたれて種田少将、高島中佐はともに殺され、安岡県令も重傷を負うて遂に没した。

城内に向かった賊は火を兵営に放って乱入し、連隊長同中佐輿蔵知實に重傷を負わせたうえ、その部下の兵士をあるいは殺し、あるいは傷つけた。

当時幸いにも営所が城外に在って、賊徒も暴虐を逞しくすることが出来なくなった。同夜私宅に居った陸軍少佐児玉源太郎は、変を聞くや蹶起直ちに種田の邸に駆けつけたが、既に賊が種田の首を持って逃げ去った後であった。

然るに児玉は士気の沮喪を防ぐために第三大隊に対して「司令長官は健在なり。至急護衛兵を送れ」と命じ、番兵をつけておいて、高島参謀長の宅に駆けつけた。ところが此処も賊が引き上げた後で、首なき高島の屍体が横たわっていた。

そこで児玉はここにも番兵を配置したうえ、城内に馳せつけたが、何者が何のために起こした暴動なるかは、まだ知ることが出来なかった。

夜明けを待って児玉は県庁を訪い、はじめて神風連の暴動たることを知り、種田・高島両将の首級捜索を委託しておいて帰城した。かような次第で、一時混雑した鎮台も二十五日には児玉の指揮によって陣立てを整え、堂々と賊に対峙することが出来た。

ところがこの日加屋は弾丸を受けて即死し、太田黒も胸を撃ち貫かれて倒れた。部下が之を一民家に連れ込んだが、終に助からなかった。そこで神風連は総崩れとなり、あるいは自殺し、あるいは捕えられて刑に処せられた。

(北垣恭次郎 著『近世史談 巻二』蘆田書店 昭和3年刊 p.9~11)

ここで名前の出てくる陸軍少佐児玉源太郎は、のちに日露戦争で満州軍総参謀長を務め奉天会戦、旅順攻囲戦などで活躍し勝利に貢献した人物だが、当時は二十五歳であった。

児玉源太郎の口述記録

この児玉が、この神風連の乱の記録を『熊本籠城談』に残していて「国立国会図書館デジタルコレクション」でネット公開されている。これを読むと、不平士族が暴動を計画していたことを県庁吏員に察知されていたにもかかわらず鎮台には何も知らされておらず、児玉は深夜に家主から異常事態を告げられて現場に向かっている。

三面に火を受けて実に物凄きまでに熊本城下が明るくなったが、何が何やら更に自体がわからぬ。いずれ何かにやられたには相違ないとは思うたが、まるでそれが知れんのじゃからの。ともかく司令長官の宅へ行けば知れるじゃろうと思って、それから着物を着換え、僕(しもべ)一人を連れて外へ出た。司令長官の宅というのが、安政橋の向こう側で新屋敷というところにあられた。道は自分の宅を出て川岸端のすぐ下に仮橋がある。それを渡って行くのが順路じゃから、門を出て遣って行ったが、不思議なことにはこれほどの大火が三方に起こったのに、世間は寂寞として何事もない様子。犬がただあちにもこちにもけたたましく吠え立つるばかりで、その間に三面の火の手が益々激しくなるばかり。そうこうする間に、城の方から川岸に沿うてバタバタと駆けてくるものがある。何者か知らと思うて、こう暗い方に身を寄せながら屹(キッ)と見ると、人影は慥(たし)かに二人であって、姿はというにドウやら甲冑を着とるらしいから、ハハアこれは多分士族の一揆じゃなとその時始めて怪しんだ。

(児玉源太郎口述『熊本籠城談』明治33年刊p.177~178)

その後児玉は種田少将宅、ついで高島参謀長宅に向かうが、両人とも惨殺されていることを確認した後に熊本城内にある鎮台に向かっている。

城内へ行って見ても、イヤモー話になったものではない。賊も殺されていれば役人も死んどる、兵も斃れとる、という有様で、市街はその辺一面に狼藉としとる。

(同上書 p.188~190)

鎮台の中には数知れぬ重軽傷者が呻吟して、その中には輿倉連隊長もいれば塩屋大隊長も負傷しとるという姿。左様こうする間に東の方が白んで来て、夜がほのぼのと明け離れた。

しかし、何事とも未だ事態がわからんのじゃ。兎も角県庁へでも行ったならあるいは事が判るか知らんというので、県庁へ行って見た。県庁もドウして中々上を下への大騒動じゃ。県令の宅は襲われて安岡は重傷を受ける。丁度そこへ来合せていた尾崎書記官も重傷を受けたという騒ぎじゃから、実に鼎の沸くが如き有様じゃ。

段々様子を尋ねてみると、これは全く神風連の騒動じゃということが知れた。モー県庁の方では宵のうちにこの陰謀の起こることを探知しておったのじゃが、なるべく警察の力ひとつで鎮定するつもりであった。ところが霹靂一声忽然その宵の間に暴発してしまったものだから、鎮台に知らすべき暇がなく、残賊がどうなったかと言うともしれず、まるで電光のようなもので、警察もそれぞれ手を配ってみたが、さらに行方が判らん。

そこで自分は第一警察に向かって、種田と高島が昨夜暗殺されたこと、両人とも首がないことを告げて、速やかに手配りをして捜査してくれいと言い置いて、それから鎮台に向かった。帰って仔細に状況を見て実に驚いた。イヤモー見るに忍びぬ惨状を極めておったからノ。

神風連の乱は士族たちが鎧兜に身を固めた最後の戦いになった。メンバーは銃を持たずに刀だけで斬り込んだのだが、県庁・熊本鎮台側の死者は約六十名、負傷者約二百名と多くの犠牲者が出ている。一方神風連側は自刃した者も多く、戦死者も併せて百二十四名が死亡し、残りの約五十名が捕縛され、一部は斬首されたという。

神風連の乱が残したもの

熊本に行く機会があれば是非訪れたいのだが、熊本市中央区の桜山神社に神風連の百二十三士が祀られていて、神風連資料館には神風連の烈士や肥後勤王党関係の武具や絵画などの遺品が展示されているという。

不平士族の乱は時代に乗り遅れた士族たちの不満が爆発したというニュアンスで学校で学んだ記憶があるが、河原万吉 著『日本の夜明け』で、神風連の乱をこう評価しておられる。

老いたるは七十歳に近く、若きは二十歳に充たぬ老若合わせて百七十余名の言行を見ると、頑迷固陋とも、世間見ずとも嗤われよう。・・・中略・・・

しかし、その心情の純粋さ、ただ一筋に皇国の道を守護し、皇室の御安泰を祈ってやまぬ一片秋々たる草莽の微衷の純粋さに至っては、深い感動なしには見るを得ぬものがある。それだけに、挙兵の動機も明快無垢であった。この点では、幕末より明治にかけての陰険なる風雲中に展開された如何なる事件よりも純潔である。・・・中略・・・

同時に我らは考えねばならない。

明治日本が一大飛躍をするには、文明開化が必要であった。しかし、それと同時に、明治の保守主義が、絶対に必要であったのだ。

この国粋主義が、文明開化の行き過ぎを阻止する、大きなブレーキの役割を果たしたのだ。

(同上書 p.325~326)

旧ブログで明治政府が文明開化を推進し、西洋文化が無批判に受け入れられておかしなことが相次いで起こったことを書いたが、もし政府による極端な欧化主義政策が何の抵抗もなく続けられていたら、明治の初期において多くの歴史ある寺社や、伝統文化の多くが失われていたと思われる。

前掲書で指摘されているように、神風連のような保守主義・国粋主義が、行き過ぎた欧化主義にブレーキをかける役割を果たしたという評価をする人は珍しいと思うのだが、当たっているのではないだろうか。

神風連の乱に呼応して秋月の乱や萩の乱が発生したのだが、その点については次回の「歴史ノート」で記すことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント