天正十三年(1585年)、秀吉の紀州攻めで焼かれた伝承のある寺社

前回の記事で秀吉の紀州攻めで多くの寺社が焼かれたことを書いたが、この時に秀吉軍に焼かれたことが判明している寺社は以下の通りである。

神於寺(大阪府岸和田市、天台宗)…大日堂、不動堂を残して焼失

水間寺(大阪府貝塚市、天台宗)…焼失

孝恩寺(大阪府貝塚市、浄土宗)…観音堂を残して焼失

七宝瀧寺(大阪府泉佐野市、真言宗)…焼失

金熊寺(大阪府泉南市、真言宗)…焼失

波太神社(大阪府阪南市)…焼失

総持寺(和歌山県和歌山市、浄土宗)…焼失

木本八幡宮(和歌山県和歌山市)…焼失

粉河寺(和歌山県紀の川市、粉河観音宗)…焼失

根来寺(和歌山県岩出市、新義真言宗)…大塔、大伝法堂、大門、大師堂を残して焼失

施無畏寺(和歌山県有田郡湯浅町、真言宗)…焼失

広八幡神社(和歌山県有田郡広川町)…一部焼失

衣奈八幡神社(和歌山県日高郡由良町)…焼失

興国寺(和歌山県日高郡由良町、臨済宗)…大部分焼失

本願寺日高別院(和歌山県御坊市、浄土真宗)…焼失

滝法寺(和歌山県日高郡印南町、真言宗)…焼失

安養寺(和歌山県日高郡みなべ町、真言宗)…焼失

以上の寺社は山川出版社の『大阪府の歴史散歩』『和歌山県の歴史散歩』に載っている観光地の解説で紀州攻めで焼失したことが明記されているものだけを列記したものだが、この本に載っていない寺社や、解説に書かれていない寺社で焼かれたところがまだまだあることだろう。前回紹介したフロイスの記録では、根来寺周辺で千五百以上、粉河・槇尾周辺で五百超の寺院が炎上したと書かれているのだが、実際には雑賀衆の本拠地であった紀伊の国北西部よりもかなり南の寺や神社まで焼かれているのに違和感を覚えるのは私ばかりではないだろう。

紀南では日高郡を中心に大きな勢力を有していた湯川直春など一部の国人衆の抵抗はあったようだが、これら焼失した寺社のすべてが秀吉軍に激しく抵抗した結果として火を点けられたのであろうか。逃走していた根来衆・雑賀衆などが立て籠もったために焼かれたことも考えられるが、戦う意思がなかったにもかかわらず秀吉軍が火を放っていったケースもかなりあるのではないだろうか。Wikipediaによると、根来衆の主要兵力は和泉の戦線に出払っており、根来寺には戦闘に耐えうる者はほとんどおらず、根来寺はほとんど無抵抗で制圧されたと記されているのだが、火を放たれているのである。

信者に寺社を焼くことを教唆していたイエズス会宣教師

ルイス・フロイスの『日本史』を読むと、イエズス会の宣教師が信者に寺社を焼くことを勧める場面がいくつも出てくる。

たとえば、わが国で最初にキリシタン大名となった大村純忠は、洗礼を受けるのと引き換えに、領地にあるすべての神社仏閣を焼くことを求められていた。彼は、実兄の有馬義直が仏教徒なので、全ての神社仏閣を焼き払うことは出来ないが、今後一切寺社の支援を行わなわないことを約し、コスメ・デ・トーレス神父の洗礼を受けている。

そして、大村純忠はその後戦場に行くたびに、家臣を寺社に派遣して焼くことを命じている。フロイスはこう書いている。

(大村純忠は)主なるデウスの御奉仕において、自ら約束した以上のことを行ない示そうとして、戦場にいて、兄を助けて戦っていた間に、数名を自領に派遣して、幾多の神仏像を破壊したり焼却させたりした。そして殿は家臣の貴人たち数名とかたるときにはいつも、汝ら、キリシタン信仰のことで疑わしいことがあれば、予に訊ねるがよい。予がそれらを解き、汝らを満足させるだろう、と言っていた。

(中公文庫『完訳フロイス日本史6』p.281-282)

この文章からわかるようにイエズス会の宣教師は、キリスト教にとって異教である寺や神社の建物や仏像などを破壊することは、「デウスへの奉仕」と信者に教えていたのである。

宣教師たちは大名にだけそのような教唆をしたのではなく、一般の信者においても同様であった。フロイスの『日本史』を読み進むと、こんな記録がある。

…たまたまあるキリシタンが、ガスパル・コエリョ師のところにやって来て、司祭にこう頼んだ。『今はちょうど四旬節でございます。私は自分がこれまで犯して来た罪の償いをいたしたいと存じますので、そのためには、どういう償いをすることができましょうか。どうか伴天連様おっしゃって下さい』と。司祭は彼に答えて言った。『あなたがデウス様のご意向になかってすることができ、また、あなたの罪の償いとして考えられることの一つは、もしあなたが良い機会だと思えば、路上、通りすがりに、最初の人としてどこかの寺院を焼き始めることです』と。この言葉を、そのキリシタンは聞き捨てにしなかった。そして彼は、いとも簡単で快い償いが天から授かったものだと確信して、自分がそれによって、どんな危険に曝されるかも忘れ、さっそく帰宅の道すがら、ある大きく美しい寺院の傍らを通り過ぎた時に、彼はそれに放火して、またたく間にそれを全焼してしまった。…

(同書p.22-23)

ガスパル・コエリョはイエズス会の初代準管区長で日本地区のトップとなった人物だが、一般の信者がこれまで犯して来た罪の償いとして何をすればよいかとのとの問いに対して、寺を焼くことを勧めていたことは極めて重要である。コエリョの言った通りのことを戦国時代のキリシタン武将が率先して実行し、戦国時代の混乱がもっと長く続いていたとしたら、わが国の貴重な文化財の多くをこの時代に失っていたことは確実である。

当時イエズス会にいた宣教師たちがイエズス会本部と交わした文書をもとに、ジアン・クラッセという同会の宣教師がまとめ、1689年にパリで出版された本がある。『日本西教史』という書名で翻訳されて、国立国会図書館デジタルコレクションで公開されているが、その書物に1587年にガスパル・コエリョが発した言葉が記されている。

キリストの教えはただ天地創造の一真神を崇拝するにより、殿下は日本人のキリスト教に入るを許し、偶像を拝するを禁じ、而して真神に害する所あるを以てその社寺を毀つを許されしなり。

ジアン・クラッセ 『日本西教史 上巻』p.674

文中の「殿下」は豊臣秀吉を指しているが、他の大名に置き換えても同じことである。

多神教を奉ずる日本人には理解し難い言葉だが、一神教であるキリスト教の宣教師たちは、領主がキリスト教の布教を許したということは、その領地内で、キリスト教にとって異教である仏教の寺や仏像・神社のすべてを破壊することも同時に許したことになると解釈していたのである。キリスト教徒にとっては、異教はすべて根絶すべきものであり、その施設や仏像などを破壊することは正しいことであるという理屈になるのである。

紀州攻めに参加したキリシタン武将

前回の記事で触れたが、秀吉の紀州攻めの指揮官にはキリシタンがいた。

紀州攻めに参加したメンバーの中で以前からキリスト教徒であった武将は、高山右近(永禄六年[1563年]受洗、洗礼名ジュスト)と小西行長(天正十二年[1584年]に受洗、洗礼名アゴスチイノ)。紀州攻めの前後でキリスト教徒となった武将としては、蒲生氏郷(天正十三年[1585年]に受洗、洗礼名レオン)、大谷吉継(天正十三年[1585年]に改宗)がいる。後に洗礼を受けた武将には、宇喜多秀家、筒井定次、毛利秀包、田中吉政がいたが、指揮官がキリシタンでなくとも、配下の武将や足軽には結構な数の信者がいたことは確実である。

たとえば高山右近は紀州攻めのあった天正十三年までは高槻城主であったのだが、領内ではどのような統治が行われていたのか。

ルイス・フロイスの同上書にはこう記されている。

…(高山)右近殿は彼ら(仏僧)のところにあれこれ使者を遣わして説教を聞くようにと願い、もしまったくその気持ちがければ、予は貴僧らを領内に留め置くわけにはいかぬと伝えた。そこで遂に彼らは説教を聞くに至り、百名以上の仏僧がキリシタンとなり、領内にあった神と仏の寺社はことごとく焼却されてしまい、そのうち利用できるものは教会に変えられた。それら中には摂津国で高名な忍頂寺と呼ばれる寺院があった。この寺は今でも同地方でもっとも立派な教会の一つとなっている。そこでは大規模に偶像が破壊された。すなわちかの地には多数の寺院があり、仏僧らは山間部にこれらの悪魔の像を隠匿していたが、それらは間もなく破壊され火中に投ぜられてしまった。

(中公文庫『完訳フロイス 日本史4』 p.17)

フロイスが「悪魔の像」と書いているのは「仏像」を意味している。北摂には歴史ある神社や寺が多数あったのだが、ことごとく焼かれて、一部利用できるものは教会の建物に利用された。また仏像などは山奥に隠されていたが見つけられて破壊された。右近がやったことは、九州のキリシタン大名と全く同じなのである。

根来寺でなぜ巨大な建築物が残されたのか

冒頭で紹介した紀州攻めで焼失した寺社のリストに話を戻そう。全部焼かれたと記録されている寺社もあれば、一部の建物が残されたところもある。

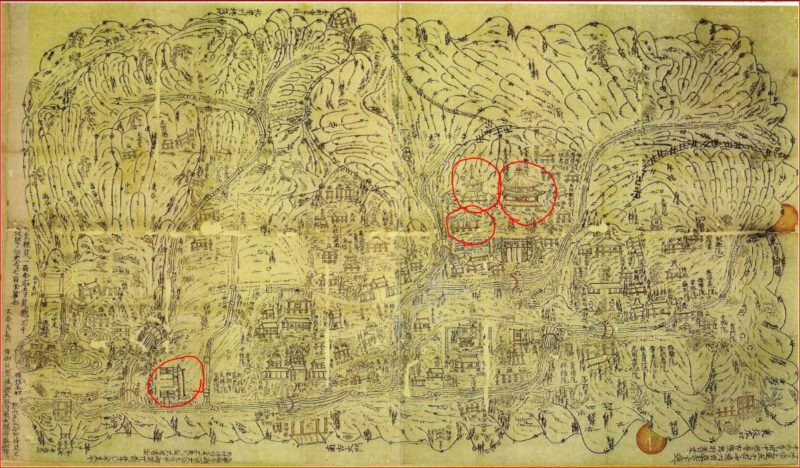

焼かれる前の境内図が残っていないと、どのような建物が焼かれどのような建物が残されたかを比較して論ずることが出来ないのだが、たまたま根来寺に関しては焼かれる前の境内図(『根来寺伽藍古絵図』)が残されている。上の画像がそれで、焼けなかった建物を赤く囲んでみた。右から、大伝法堂、大塔、大師堂、大門だが、いずれも根来寺にとっては重要度の高いものばかりで、しかも大きな建物ばかりなのである。重要な建物が残されたのは偶然であったのかもしれないが、意図的に残されたとも考えられる。

ルイス・フロイスの紀州攻めの記録を読み進むと、驚くべきことが書かれているので紹介しておこう。

根来衆の屋敷、寺院、宮(神社)、偶像などが焼打ちされていた頃、離れた場所にあったために、二つの寺院と、すべて瓦で掩われ良材で造られた美しい一つの城門が焼却から免れてそのまま残存した。(高山右近)ジュストは、羽柴(秀吉)に対し、ある談話の折に、「殿下、あの二寺の一つと城門を伴天連たちに下付されるわけには参りませぬか」と伺いを立てた。すると羽柴は「与えよう。御身もまた伴天連だからな」と答えた。これは日本の教会の名声を高め、キリシタンを鼓舞するためにも、また我らの敵を牽制する意味においても特別な恩恵であった。(高山右近)ジュストは、それらを自費でもって解体させ、自らの兵士を使役して、そこから三里ほど離れた海辺まで運搬せしめた。(小西行長)アゴスチイノは、その地から自らの船舶をもって大坂に運び、先に羽柴(秀吉)がイエズス会に与えた地所にそれを資材として、教会を建てさせることにした。

(同上書 p.70)

右近が秀吉に根来寺の建物を伴天連に下付して欲しいと言った時にはまだ紀州攻めは終わっておらず、雑賀衆との戦いが継続していた。そんな時期に右近は大坂の教会に手紙を書き、秀吉にお礼をして欲しいとの手紙を書いている。そしてグレゴリオ・デ・セスペデス師は日本人修道士ロレンソとともに、雑賀衆が籠城している太田城を水攻めしている現場にいる秀吉を訪ね、根来寺の建物の用材を教会の建物用に下付されたことの礼を述べたことまで記録されているのである。

当時はどんな建物を建てるにせよ木材を用いていたことは言うまでもないが、大きな建物を建てるためには巨木の柱が不可欠となる。しかしながらそのような柱はかなり貴重であり、そう簡単に手に入るものではないことは今も同様である。フロイスのこの文章をどう読むかは人それぞれだとは思うが、私は高山右近なり小西行長が、はじめから大きな建物を残して解体して柱を教会建設に利用することを考えていて、火を点けることがないようキリシタンの武士たちに指示していた可能性が高いと睨んでいる。

かくして根来寺の大伝法院と大門は解体されてしまったのだが、二年後に秀吉は伴天連追放令を出し、右近は棄教を迫られることになる。その時に右近は領地と財産のすべてを捨てて信仰を守ることを選んだことは有名な話である。

その後これらの木材がどう利用されたかについてはよくわからないのだが、教会建設には用いられなかったようである。Wikipediaによると、大伝法堂の木材は信長の廟所を建てる予定があったが実行されず、大坂の中津川沿い(現在の大阪市此花区伝法)に放置されたとあるが、 秀吉はキリスト教会建設に用いる方針を途中で撤回したのであろうか 。

一方根来寺では、焼け残ったにもかかわらず失われた二つの建物を再建するのにずいぶんの年月をかけている。現在の大伝法堂は文政九年(1826年)、大門は嘉永五年(1852年)に完成したのだが、秀吉の紀州攻めから267年もたってようやく再建が完了したことを知るべきである。

*************************************************************

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

最後まで読んで頂きありがとうございます。ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、今年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント