明治四年十一月に金沢県と大聖寺県が合併した二か月後に県名が変わった

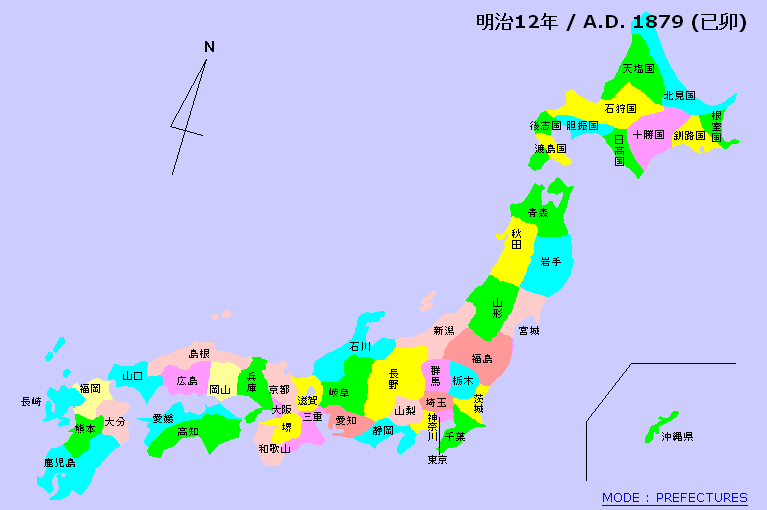

上の日本地図は明治十二年(1879年)のものだが、石川県に注目すると左右に富山県も福井県も存在しない。なぜこんなに大きな県が出来たのかを調べていくと、北陸地方は明治政府にとって極めて治めにくい地域であったことが見えてくるのである。

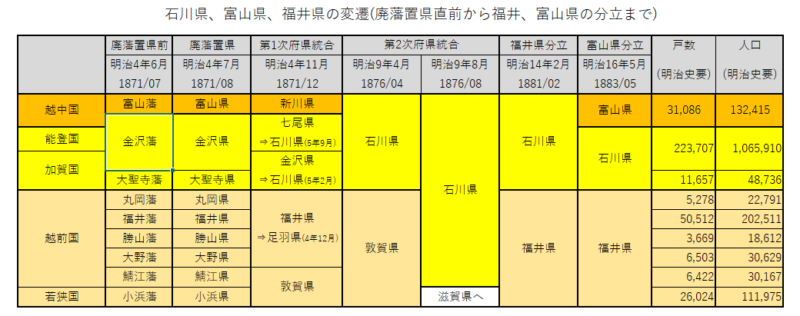

話に入る前に、廃藩置県前後から石川県周辺の県域がどう変遷していったかを、上の表で大雑把にまとめてみた。中部全体の府県の変遷はイッシーさんのHPの版籍奉還から廃藩置県までと第一次府県統合以降のページに詳しく記されており、本表はこの史料を参考に作成している。

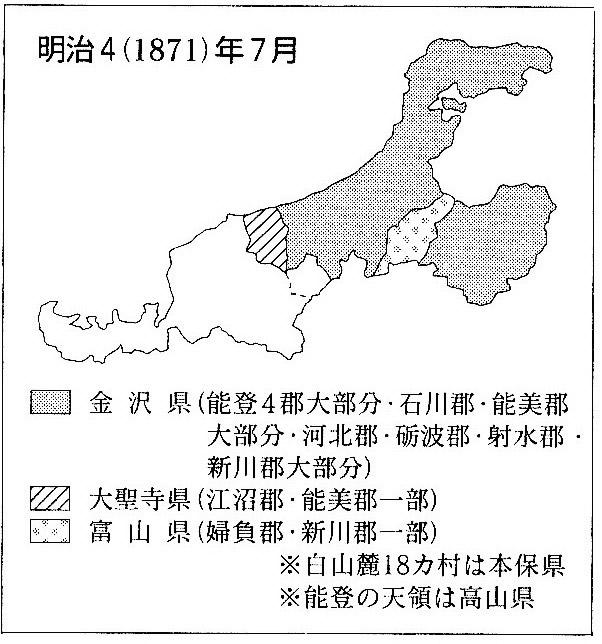

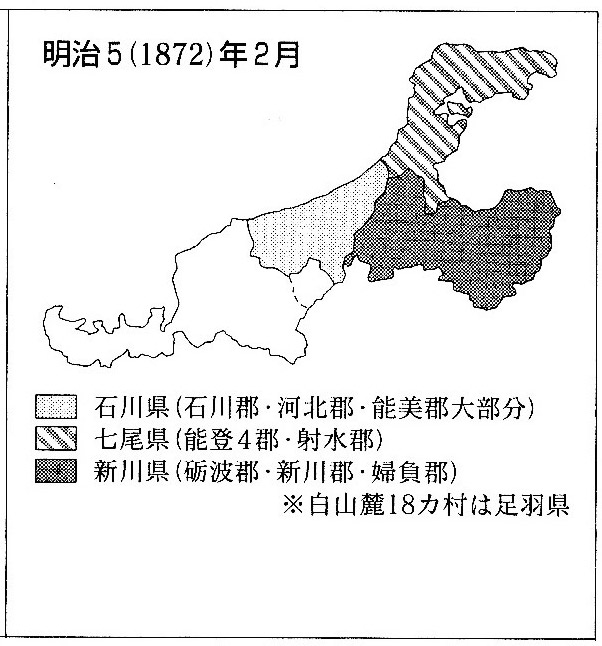

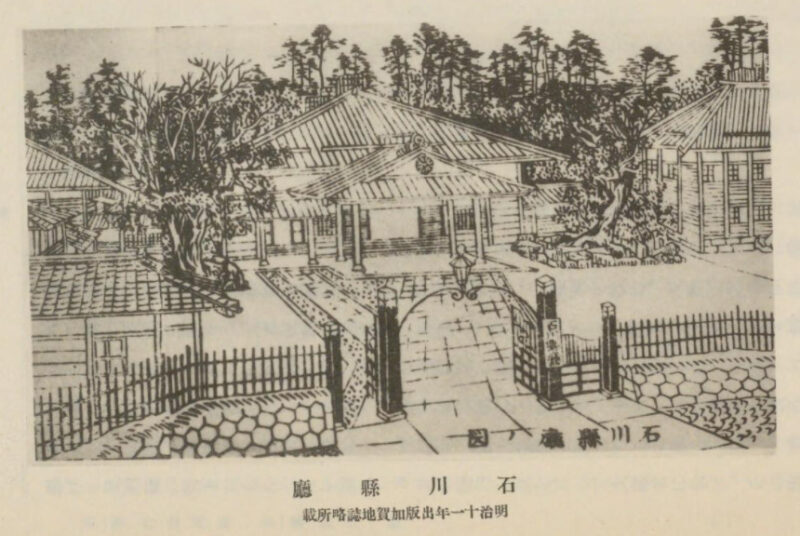

明治四年(1871年)七月の廃藩置県では金沢藩は金沢県、大聖寺藩は大聖寺県となり、十一月二十日に両県は廃止され金沢県が置かれ、能登半島のある北部を分離して七尾県が新たに設置されたのだか、翌年二月二日には金沢県は石川県と県名を変え、五月五日に県庁を石川郡美川町(現白山市美川南町)に移している。

Wikipediaには、県庁を移設した理由として「旧加賀藩の影響力を弱めるための時の政府の方策等諸説あるが、公式には金沢では県域の北に寄りすぎであるためという理由であった。」と書かれている。

県庁の位置が問題だとしたら、金沢県と大聖寺県との合併の時点で県庁の場所を変えておくべきであったということになる。問題は、両県が合併したわずか二か月後に県名が変えられ、その三か月後に県庁を移されたのはなぜかという点である。

この事情を調べていると、金沢県と大聖寺県が合併した直後の明治四年(1871年)十一月二十四日に大聖寺町で農民の暴動が起きている。明治二年、三年と凶作が続いて米価が高騰し農民は困窮して起ちあがり、前大聖寺県の官吏宅を襲ったほか富商や豪農に損害を与えた記録がある。この一揆は三日で終息したが、大聖寺県の統治が困難だという理由で、金沢と大聖寺の中間地点に県庁を移すという理由もわからないではないが、金沢県内部にもっと重要な問題が存在していた。

その点について述べる前に、簡単に旧加賀藩にとっての幕末から維新の歴史をまとめておこう。

なぜ金沢から美川町に県庁が移されたのか

江戸時代の加賀藩は「加賀百万石」と称され、前田家は外様大名でありながら御三家に準ずる待遇を受けてきたのだが、大政奉還時は徳川慶喜を支持し慶応四年(1868年)の鳥羽伏見の戦いでは幕府方として出兵している。ところが、途中で幕府軍敗走の情報が入り、加賀藩は兵を呼び戻して、以後朝廷方に尽くすことを表明したという。

四月になって明治政府より加賀藩に出兵命令が下り、彼らは官軍として長岡城攻撃など、東北各地を転戦した。この戦いで加賀藩は七千人を超える兵を動員し、二百八十人もの死傷者を出している。戦後になって明治政府は加賀藩の協力に感謝し、一万五千石の戦功賞典を与えている。

司馬遼太郎が『街道を行く(3)』で、「加賀百万石は日和見藩だったために金沢が城下であるのに金沢県とはならず石川という県内の小さな地名をさがし出してこれを県名とした」と書いているのだが、加賀藩は当初は「金沢県」と名付けられており、司馬の指摘は正しくない。県庁が金沢に置けない事情があったために県名が「石川県」に変更されたと理解すべきなのである。

その事情について、宮武外骨著『府藩県制史』にはこう記されている。

不平士族の多い石川県も有数の難治県であり、最初の県長官内田政風はヒドク悩まされた。金沢藩の金沢県を改めて郡名の石川県とした時、県庁は金沢町内に置くはずであったが、不平士族が険悪の態度であったがため、同郡美川町という海辺へ県庁を置いた。後に金沢の士族どもが緩和するのを待って金沢へ帰ったのである。

(宮武外骨著『府藩県制史』p.123)

明治新政府は士族にとって厳しい施策を相次いで断行したために、士族の人数が多かった大藩では明治政府に対する不満が強かったところが少なくない。

当時の藩別の人口や士族の人口は早稲田大学の大隈重信関係資料『府藩県石高人員表』に出ていて、Wikipediaに他の資料とともにまとめられている。

この表を見ると、明治十年(1877年)に西南戦争の起こった薩摩藩の士族人口は二十四万五千人で最も多く、次いで多いのが明治九年(1876年)に神風連の乱が起こった熊本藩の九万九千人、続いて静岡藩(六万七千人)、高知藩(三万一千人)、仙台藩(二万九千人)、金沢藩(二万九千人)の順となるのだが、大量の幕臣が移住した静岡藩を除くと金沢藩は五番目に士族が多かった県ということになる。そしてこの金沢藩の士族は結構過激で、県の官僚になった者の中でも激しい対立があったという。『石川県史. 第4編』にはこんな記述がある。

金沢藩治の施かれし後、幾(いくば)くもなく壮年の志士等、当局の為す所を快とせざるものあり。杉村寛正・坪内金吾・陸義猶・長谷川準也等は即ちこの徒にして、安井顕比(やすい あきちか)・内藤誠に対して厳しく論難攻撃し、遂に坪内金吾は抜刀して顕比を脅迫せしことあり。内藤誠もまた東京において、或る者のために鉄棒を以て頭部を乱撃せられしことありき。

(『石川県史. 第4編』p.228)

内藤誠が鉄棒で頭部を殴打されたのは明治三年(1870年)五月のことで、殴打した「或る者」とは、元加賀藩士の島田一良であった。この人物は明治十一年(1878年)に大久保利通を東京紀尾井坂で暗殺したグループのリーダーとなった男である。

美川町に県庁が移ったのち計画された県令宅襲撃計画

金沢における県庁内部の対立についてもう少し細かく述べると、薩摩藩出身の県令・内田政風に近いグループ(正義党)が主流で、そうでないグループ(奸物党)との対立が激しくなっていたという。『石川県史 第4編』にはこう記されている。

所謂正義党なるものは、杉村寛正、久島彦次郎、米山道生、小幡造次、長谷川準也、加藤恒、草薙尚志、陸義猶らにして、皆大属または中属として県政を掌れり。然るに島田一良は、初め杉村寛正らと共鳴せりといえども、近時杉村寛正らの高官にいて驕奢に狎れ、柳暗花明(りゅうあんかめい:色町)の地に沈湎して、荒淫饜くを知らざるの状を憤慨し、漸く反抗の勢いを示したるのみならず、その他にも提封百万を擁せし旧藩の盛時を夢みるの徒、県政が西海の一兵児に左右せらるるに慊焉(けんえん:不満足なさま)たるものありて、県治頗る困難ならんとしたりき。県当局すなわち明治四年十一月金沢県の管轄が加賀一国に縮小したるを好機となし、金沢の地がその北方に偏して、施治に不便を感ずとの理由を以て、県庁を石川県美川町に移さんことを稟請せしに、太政官の容るる所となり、五年二月二日その移庁を布告せらるるに至れり。ここに於いて北陸の雄鎮を以て誇りたる金沢人の驚愕甚だしく、殊に年壮気鋭の徒にありては、激昂の極み。官憲に敵意を挟み、内田参事(この時官名の変更によりて参事たり)が美川に赴くこと少なく、常に金沢に在るを知り、七夕にあたり旧習に従いて士民の喧噪する機会に乗じ、その住宅を襲撃せんと謀れり。

(同上書 p.234~235)

金沢には維新の政変のあと家禄を離れて失意に沈んだ士族が少なからずいた。百万石の大藩であった金沢県の政治が、薩摩出身の県令にへつらって色町で遊びまわる杉村一派の官僚に県政が左右され、古きものが破壊されていくことを憤慨しているところに、金沢県が石川県に改称され、県庁が金沢から美川町に移されてしまったのである。このことで彼らの不平が爆発したのである。一部の金沢士族が県令の内田政風の家を襲撃しようと計画したのだが、この計画は事前に漏洩したために厳重な警備が行われ襲撃実行には至らなかったものの、その後夜間に邏卒(らそつ:明治初年の警官)が襲われる事件が多発したという。

県庁が金沢になかった一年間

石川県白山市美川南町に石川ルーツ交流館があり、そこに「石川県庁跡」と彫られた碑があるそうだが、以前この碑は交流館のすぐ近くの藤塚神社(石川県白山市美川南町ヌ167) の石垣横の坂道を下りたところに立っていたという。ここから現在の石川県庁(金沢市鞍月1-1)までは約20kmでそれ程遠くでもないのだが、一年もたたないうちに県庁が金沢に戻されたという。この時期のことが『石川県史』にこう記されている。

石川県が加賀・能登二国を管轄するに及び、その置庁の地たる美川町は、施政上又便利の所たらざるに至れり。これを以て移庁の議再び起こりしかば、明治六年一月十四日金沢町に復帰し、広阪通なる旧藩の営修局を以て庁舎となし、同月三十日開庁の儀を行えり。この間金沢が置庁の地たらざりしこと一ヶ年に満たずといえども、その受けたる打撃は頗る重大なるものありて、市況忽ち沈衰し、人心また動揺を免れず。士族の第宅を毀ちて、或いは郡村に隠棲し、或いは他府県に移住するもの多く、平民もまた随いて生業を失い、活計の窮迫を感じ、戸口大に減少して、藩政の時殷賑を極めたりし本町すら連檐間々空閑の地を挟み、地子町に至りては往々宅地を耕して田園と為すものあり。満都寂寥、人をして憂愁の念に堪えざらしむるものありしという。

(同上書 p.9~10)

初め石川県が、その置県の地を海澨(かいせい:海辺)の一小邑に移したる理由につきては、言を美川が管内の中央に位して、民人往来の利便多きに仮りしといえども、実は金沢が上下二百八十九年あいだの城市にして、今なお藩侯の盛時を追慕する士庶多く、新政の事ごとに縦談横議を試み、施治太(はなは)だ困難なる事情ありしに因るという。然れども美川の如きは到底一県の中心とすべき地にあらず。これを以て管轄の変更に際して、再び金沢に復したりしなり。

このように『石川県史』には、美川町に県庁を移したのは県の中央にあり利便性を考慮したものだというのは表向きの理由で、本当の理由は金沢では新しい施策を行うたびに士族から非難を受けて統治することが難しかった事情によると書かれている。しかしながら、明治五年(1872年)九月に能登半島の七尾県が石川県に併合され、不便な美川町にいつまでも県庁を置くわけにはいかなくなり、明治六年(1873年)一月に県庁を再び金沢に戻したのだが、県庁が存在しなかった約一年の間に多くの人々が金沢を離れて人口は大幅に減少し、経済も沈滞していったという。

その後石川県は、明治九年(1876年)四月に新川県(現在の富山県)を併合し、九月に敦賀県の一部を併合するのだが、その点については次回以降に書くこととしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント