政府が神祇省を廃止し教部省を設置した目的と敦賀県の事情

前回は明治四年(1871年)の三月に寺院の統廃合に反対して、三河国碧海郡・幡豆郡の浄土真宗の僧侶や門徒が起こした『大濱騒動』のことを書いたが、全国の諸藩でも同様に寺院の統廃合が推進されようとしたのに対して、浄土真宗の強い地域では特に僧侶や門徒の抵抗が大きく、仏教の「護法」を掲げた一揆が各地で起きている。

それまで明治政府は、神祇省に排仏主義者を集めて強引に寺院の統廃合を推進させてきたのだが、神道を基軸とする民衆教化の限界を悟り、これまでの急進的な神道国教化政策を改めて、明治五年(1872年)に大幅な政府組織変更を行っている。

『福井県史』通史編5 近現代一第一章第一節五の解説によると、

「(明治)五年三月、神祇省を廃止し新たに教部省を設置したが、同省は神道・仏教をはじめ宗教界を動員して、統一的組織的な国民教化の新路線をめざしていた。

(『福井県史』通史編5 近現代一第一章第一節五)

…

教部省は五年四月二十五日、教導職を置いて大教正以下権訓導まで一四級に分け、まず神職・僧侶が任命された。敦賀県下の教導職は、神官が三三人(越前国一八人・若狭国一五人)、僧侶が七六〇人(越前国五一九人・若狭国二四一人)計七九三人を数えるが、全国平均では、神官が全体の約六〇パーセントであるのに対して、敦賀県では、僧侶が九六パーセントという圧倒的な比重を占める(「福井県史料」三四)。このことは、同県では、寺院側とりわけその過半を占める真宗寺院勢力の協力を得なければ、教導職体制が推進できないことを示しているといえよう。」

敦賀県は、明治四年(1871年)十一月の第一次府県統合で、若狭湾沿岸(嶺南地方)と旧越前国(嶺北地方)の南部を管轄するために設置された県だが、明治六年一月に足羽県(嶺北地方北部)を編入して現在の福井県とほぼ同じ県域となっている。もともと浄土真宗が強い地域であり、教部省は敦賀県の教導職の大半を僧侶から任命したのだが、明治政府が彼らに期待したのは、天皇の崇拝と新時代に向けた「文明開化」の価値を国民に啓蒙することであった。

教部省役人の発言が一揆の原因となった

ところが、故郷の旧越前国の今立郡に送り込まれた教部省の役人が、早速大問題を引き起こすことになる。『福井県史』には次のように解説されている。

今立郡定友村(今立町)の唯宝寺(本願寺派)出身で、教部省一等出仕の石丸八郎(還俗前は良厳)が、明治六年(1873年)一月、郷里に帰省した。そして地域の寺院廃合や小教院設置の急務を唱え、各寺院に『三条の教則』*を守るよう誓わせたことが、真宗寺院僧侶・門徒農民層の間に、意外な波紋をひき起こした。しかも『石丸発言』が、『耶蘇』の教法であると喧伝され、その情報が隣接の大野郡に及ぶと、友兼村の専福寺(真宗高田派)住職金森顕順、上据村の最勝寺(本願寺派)住職柵専乗、同村の上層農竹尾五右衛門らを中心に、同月下旬には、およそ六五か村の『護法連判』が行われた。石丸を『耶蘇宗の者』とみなし、『耶蘇』の侵入には、村ごとに『南無阿弥陀仏』の旗を押し立て、断固一揆の強硬手段で対抗することを誓い合ったのである。

(『福井県史』通史編5 近現代一第一章第一節五)

*『三条の教則』:敬神愛国、天理人道、皇上奉戴・朝旨遵守を説くこと

石丸八郎が郷里で発言した内容が、『神仏分離史料 第三巻』の「越前暴動一件」に出ている。意訳すると次のような内容である。

「このたび当地方(敦賀県)に於て小教院を設立し、いずれ官員を派遣する予定だが、さしあたり成願寺を仮教院と定め、小教院を創立し、第一に町村の氏神を安置し、第二に諸寺院の仏祖を安置し、第三に教導職を集め、四方に長屋を立てて家内眷属を同居させる。

次に宗名および門徒同行の名称を廃して、人から宗名を尋ねられた時は「三條宗」と相唱え、月々六齊三條の説諭を教導職によって徹底させることにする。

一月二十一、二十二日に、この仮教院で教導職の人材調べを行う」(p.754~755)

石丸の発言は大規模な寺の統廃合を行い、従来の伝統的信仰生活が続けられないことを意味しており、僧侶だけでなく門徒にも大きな動揺を与えることとなった。

先ほど紹介した『福井県史』によれば「『石丸発言』が、『耶蘇』の教法であると喧伝された」とあるのだが、これはいったいどういうことなのか。

『耶蘇』とは『キリスト教』を意味する言葉だが、そもそも元僧侶であった石丸という人物が、なぜキリスト教と結び付けられてしまったのかと誰でも思う。

『神仏分離史料』の「越前暴動一件」によると、大野町の辻々には「今般東西両部の名号を廃停し、爾後一般に神道と称すべき事、右意得之為相達候也 太政官」と書かれた張り紙が掲示されたという。この張り紙は従来の両部神道(神仏習合思想)の名称を神道と称せよとの趣旨であったようなのだが、浄土真宗で「名号」と言えば「南無阿弥陀仏」が連想され、念仏を唱えることを禁止するという意味に誤解され、一気に広まっていったとある。

そして誰かが「朝廷全く廃仏主義、西洋崇拝、耶蘇贔屓と、憶断するに立ち至り、もしこのままに措かば、如何なる珍事起こらんも計りがたき有様(p.759)」になっていったという。友兼村専福寺の住職・金森顕順は隣村の最勝寺住職柵専乗師らと協議し、村の豪農竹尾五右衛門らを呼び「この土地にては、廃仏は決して行わしめざるべし。万一意思の通ぜざる場合は我ら一命に代え仏法を護持する」と血判状を記して事態の鎮静化を図ろうとしたが効果はなかった。

そして「教部省の石丸は『耶蘇』」との噂が広がっていき、民衆がその言葉に刺激されて、とんでもない暴動に発展することになったのである。

越前護法大一揆

この一揆の激しさは『福井県史』に詳しい。

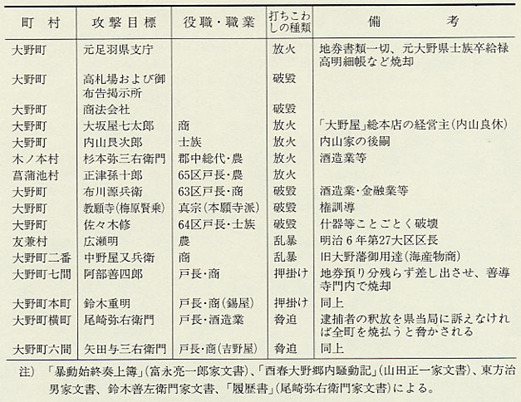

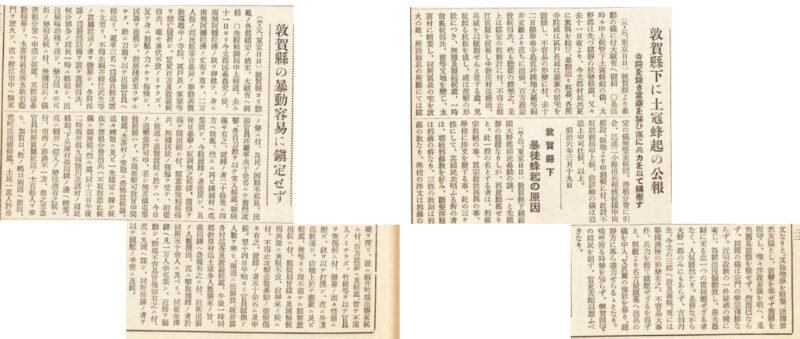

三月五日、福井支庁から派遣された官員や邏卒らの官憲が、竹尾五右衛門ら五人を『護法連判』の主導者として拉致したのを発端として、まず大野郡下で大一揆が勃発する。翌六日には、おもに上庄・下庄両地区から一揆の大群が大野町に押し寄せ、旧足羽県支庁はじめ豪商・戸長・商法会社・教導職寺院・高札場などを破毀または焼き打ちし、また農村では、豪農の区・戸長宅を攻撃した。

(『福井県史』第一章第一節五)

明治維新以降人々は断髪して洋服を着るようになり学校では英語を教えるようになったのだが、その洋風化がいずれ仏教への弾圧に繋がり、耶蘇教を広めることに繋がるとでも考えたのであろう。

ところが、八日の夕刻になり、この願書に対する県側の回答が遅れたことから、またもや一揆勢が集合したという。再び『福井県史』を引用する。

一揆勢が集まり、『大野市中又騒然竹槍林立立錐ノ地モ無シ』という険悪な事態となった(富永良一郎家文書)。そのため官員は、一旦一揆側の『願書』のすべてを認めるということで、ようやく事態がおさまったのである。また、その場での窮地を脱するための謀計にすぎなかったとはいえ、一揆主導者の処刑は絶対にしないと確約することで、はじめて一揆の徒が退去した点からみて、官側が一揆の猛勢に対して、いかに脅威を抱いたかがうかがわれる。

(『福井県史』第一章第一節五)

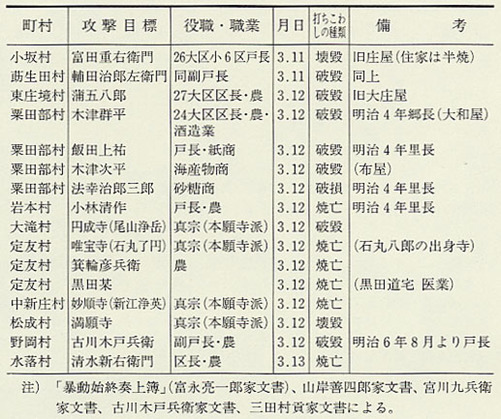

その後本庁ではただちに、名古屋鎮台と大阪鎮台彦根営所に対し一揆勃発の事情を報告、ついで十一日、名古屋鎮台に至急出兵方を要請し、いよいよ「兵威」による一揆主導者の一斉摘発の準備を進めようとした矢先、同日から隣接の今立郡に大一揆が勃発する。同郡下では、小坂村はじめ近村の農民諸階層による同村戸長富田重右衛門宅に対する打ちこわしが発端となる。そして地域的には、莇生田・東庄境・野岡・粟田部・定友・岩本・大滝・松成・中新庄の諸村に及び、… 大野郡の場合とほぼ同様に、教導職寺院はじめ豪農商の区戸長居宅や土蔵などに対して、破毀焼却のかぎりを尽した。

県当局は政府に対し一揆鎮定の報告を行ない、大野郡では再発防止の態勢をとった上で、一旦容認した一揆側の『願書』を取り消すとともに、一揆参加者の一斉検挙を開始し、八十余人が捕縛され、四月四日に判決で六人が即日死刑に処されている。その中には専福寺の住職金森顕順や竹尾五右衛門も入っている。

県全体では、八千四百三十九人が処罰され、竹槍や棒などを持参し一揆に参加した者は三円、何も持参せずに参加した者には二円二十五銭の「贖罪金」が課されることとなり、合計で二万三百九円もの贖罪金が集まったのだそうだ。この当時の一円の価値については諸説あるが、今の八千円~二万五千円の中間をとっても、三億円を上回ることになる。

一揆が起きた原因

越前は古くから浄土真宗の信仰が盛んな地域で、一揆のあった地域では七割以上が浄土真宗の寺であったようだ。明治四年に政府は寺領上地を断行し、寺領を経済的基盤とする寺は大きな打撃を蒙ったのだが、浄土真宗の寺は門徒からの収入で寺の経営が成り立っていたので、経済的な側面からの打撃は他の宗派の寺よりも少なかったという。

ではなぜ、真宗の僧侶や門徒達はここまで激しく闘うことになったのであろうか。

真宗の場合は寺のほかに道場があり、多くの場合道場は、村に住む「道場守」によって維持管理されていた。その道場守に対して県は、正規に寺に所属するか、脱衣蓄髪して民籍に入るかの選択を迫り、道場も廃寺の対象にしたことから、宗教施設としての存続の危機に直面することになった。

また明治五年三月から政府に教部省が置かれて、神官・僧侶を「教導職」として採用し、「教導職」を通じて敬神愛国、天理人道、皇上奉戴・朝旨遵守を説かしめ、国民教化を行なおうとした際に、たとえば足羽県(あすわけん:越前国北部)では僧侶による説教を禁止してしまっている。

以上の二点が、真宗の僧侶や門徒が不満を持つに至った理由と伝えられている。

『福井県史』の解説がわかりやすいので、再び引用させていただく。

天皇の絶対権威のもとに、西洋文明を範とする合理主義を唱える『開化』の立場からは、極楽往生という来世への安心を信仰の核とした真宗門徒の生活態度こそ、まったく否定すべき『頑民』『愚民』の『弊習』にほかならなかった。しかも、真宗門徒の間では法談・説法などの日常的な信仰活動がさかんであったことが、いっそう非難の的を大きくする結果を招いた。

(『福井県史』第一章第一節五)

二十三年にまとめられた『福井県農事調査書』でも、真宗がさかんな坂井郡の農民について、『彼ノ約束説(極楽往生)ニ拘泥シ、甚タ活発ノ気象ニ乏シク……勤倹勉励ノ風、頗ル薄ク、夜業等、近時ニ至ルマテハ殆ント絶無ノ姿ナリシ』と評価を下し、真宗に帰依する生活態度を農業生産の向上を阻害する『欠点』としている。

明治政府は、西洋文明を模範としてわが国の西洋化を推進しようとしたのだが、その目的を達成するためには、仏教の教義や人々の信仰生活などは排除すべき存在であったのだろう。

明治維新後洋風化が進み、暦も太陽暦に改められ、税制も大幅に変わるなど人々の生活が一変し、伝統的な生活が壊されていくことの不安もあったと思うのだが、そんななかに教部省の役人・石丸八郎が、かなり強引に寺院の統合を図ろうとした。

「(石丸八郎が)耶蘇ヲ勧ムルナリ」という噂が広められたのは、人々を糾合させるための方便であったという説もあるが、彼が推し進めようとしたことは真宗の僧侶や門徒たちの伝統的な信仰生活を冒すものであった。だからこそ、門徒たちは村ごとに門徒たちは立ち上がり、多くの犠牲者が出たとはいえ結果として敦賀県における浄土真宗の寺社統合は一件だけに止まったのである。

名古屋鎮台からの出兵を要請せざるを得なかったほどの暴動であったにもかかわらず、なぜか教科書や通史などではこの史実は無視されて、この頃の明治の歴史は、殖産興業と文明開化のキレイごとばかりなのである。当時の新聞雑誌の記事をまとめた『新聞集成明治編年史』の第一巻や第二巻の目次を見ればよくわかるが、その頃のわが国はこの事件だけでなく全国各地で様々な暴動が起きている。明治新政府が推し進めた開化政策がどのような騒動を巻き起こしたかは、当時の記録を読まなければわかるものではない。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント