キリシタン大名・高山右近の生涯

このブログでキリシタン大名のなかでも大村純忠、大友宗麟の領国に於いて多数の神社や寺院が破壊されたことを紹介してきた。

大村純忠はわが国最初のキリシタン大名と言われている人物であるが、彼がコスメ・デ・トーレス神父から洗礼を受けたのは永禄六年(1563年)のことであった。

その同じ年に、大和国の沢城城主であった高山友照がイエズス会修道士・ロレンソ了斎の話を聞いて感銘を受け、自らが洗礼を受けると同時に沢城に戻って家族と家臣を洗礼に導いている。後に有名なキリシタン大名となる高山右近は友照の嫡男であるが、わずか10歳でキリシタンになったということになる。

その後高山友照は高槻城主の和田惟政に仕えることとなったが、元亀二年(1571年)に和田惟政が荒木村重と中川清秀の軍に敗れて討死し(白井河原の戦い)、惟政の子の惟長が城主となると高山父子は新城主に命を狙われることとなり、その争いで右近は首の重傷を負ったのだが奇跡的に回復したという。その後高山父子は荒木村重の支配下に入り友照は高槻城主となり、50歳を過ぎた頃に高槻城を右近に任せている。

ところが天正六年(1578年)に荒木村重が織田信長に反旗を翻した際、父子で議論の末右近は単独で信長方に寝返り、その後信長より右近は高槻城主としての地位を安堵されている。

天正十年(1582年)の本能寺の変で信長が没したのちは、右近は羽柴秀吉の傘下に入り、天正十三年(1585年)に播磨国明石郡に新たに領地を与えられているが、天正十五年(1587年)に秀吉は伴天連追放令を出し、右近にキリスト教の棄教を迫っている。右近は領地と財産をすべて捨てて信仰を守ることを選択し、天正十六年(1588年)からは前田利家の客将として加賀で暮らし、慶長十九年(1614年)に徳川家康がキリシタン国外追放令を出した時はマニラに送られ、翌年帰らぬ人となった。

Wikipediaには高山右近についてこう記されている。

右近は人徳の人として知られ、多くの大名が彼の影響を受けてキリシタンとなった。たとえば牧村利貞・蒲生氏郷・黒田孝高などがそうである。細川忠興・前田利家は洗礼を受けなかったが、右近に影響を受けてキリシタンに対して好意的であった。

友照の政策を継いだ右近は、領内の神社仏閣を破壊し神官や僧侶に迫害を加えたため、畿内に存在するにもかかわらず高槻周辺の古い神社仏閣の建物はほとんど残らず、古い仏像の数も少ないという異常な事態に陥った。領内の多くの寺社の記録には「高山右近の軍勢により破壊され、一時衰退した」などの記述がある。反面、『フロイス日本史』などのキリスト教徒側の記述では、あくまで右近は住民や家臣へのキリスト教入信の強制はしなかったが(実際に寺社への所領安堵状も受洗後に出している)、その影響力が絶大であったために、領内の住民のほとんどがキリスト教徒となった。そのため廃寺が増え、寺を打ち壊して教会建設の材料としたと記されている。

高山右近の軍勢が一方的に寺社を焼打ちしたのか、領民のほとんどがキリシタンとなり寺や神社が不要となったために打ち壊したのかは今も議論が続いているようだが、実際にどのような記録や伝承が残されているのであろうか。

高山右近に焼かれたとの伝承がある寺社

高槻近辺には「高山右近が焼いた」との伝承のある寺社が多数存在している。

(Wikipediaより)

山下洋輔氏の『高山右近の寺社破壊に関する一考察』という『早稲田大学大学院教育課研究科紀要』の論文がネットで公開されていて、そこに

「高山右近が高槻城主であった時代に破壊に遭ったと伝えられる寺社」として

濃味神社、磐手杜神社、金龍寺、伊勢寺、安岡寺、本山寺、神峯山寺、霊山寺、霊松寺、普門寺、広智寺、勝尾寺、山田寺、惣持寺、八幡大神宮、春日神社、野見神社、忍頂寺、光松寺、高法寺、瀧安寺、護国寺、釈迦院、常福寺、善福寺、長杉寺があり、

上記の寺社には、織田信長によって焼かれたと伝えられる寺社、ただ兵火に焼かれたと記された寺社も含まれているという。その中で「高山右近、もしくは高山氏によって焼討・破壊に遭ったと明記された寺社」が、その出典とともに記されている。

普門寺(『図会』)、本山寺(『図会』)、広智寺(『図会』)、神峯山寺(『群談』)、金龍寺(『群談』)、霊山寺(『群談』)、春日神社(『大阪府全志』)、八幡大神宮(『大阪府全志』)、濃味神社(『大阪府史跡名勝天然記念物』)、忍頂寺(「フロイス書翰」)。

上の図は、上記の寺社を地図上にプロットしたものだが、赤い色で示したのが上記の山下論文で「高山右近、もしくは高山氏によって焼討・破壊に遭った」と区別されている寺社で、それ以外で破壊された寺社は緑色としている。

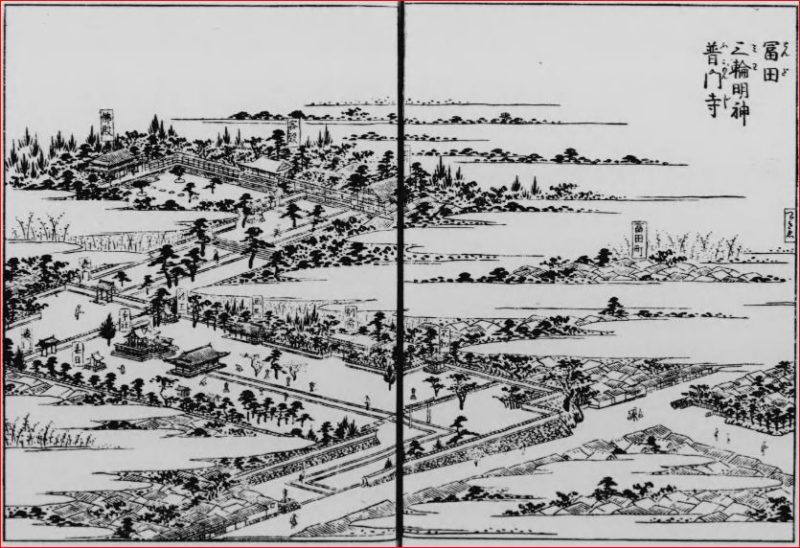

『図会』とは寛政八~十年(1796~98年)に刊行された『摂津名所図会』の略で、例えば普門寺はこう記されている。文中の天正年中とは1573~1593年を指す。

天正年中高山右近当国の神社仏閣を多く放火す。その時この毘沙門天雲中に一度憤怒の相をあらわし給えば、たちまち魔風高山が陣中に吹き靡き、敵軍敗走すること蜘(くも)の子を散らすが如し。

(『大日本名所図会. 第1輯第5編摂津名所図会』p.638大正8年刊)

山下洋輔氏の分類が正しいとは限らない。例えば惣持寺についても、高山右近の名前が出てくる。文中の元亀年中は1570~1573年までの期間を指す。

〔寺説〕に云う、元亀年中高山右近が兵火に、諸堂ことごとく灰燼となる。その時尊像渦中にあって焚くることなし。慶長八年六月、豊臣秀頼公諸堂再興ある。

(同上書p.633)

『群談』とは元禄14年(1701年)に完成した『摂陽群談』の略で、例えば神峯山寺についてはこう記されている。

「明智日向守、信長公を責るの時、為高山右近将監寇火す。」(大日本地誌大系第9冊『摂陽群談』p.289大正5刊)

このような具合に、高山右近が焼いたという話が数多くの寺で残されており、廃寺になってから寺を焼いたという話ではなさそうである。

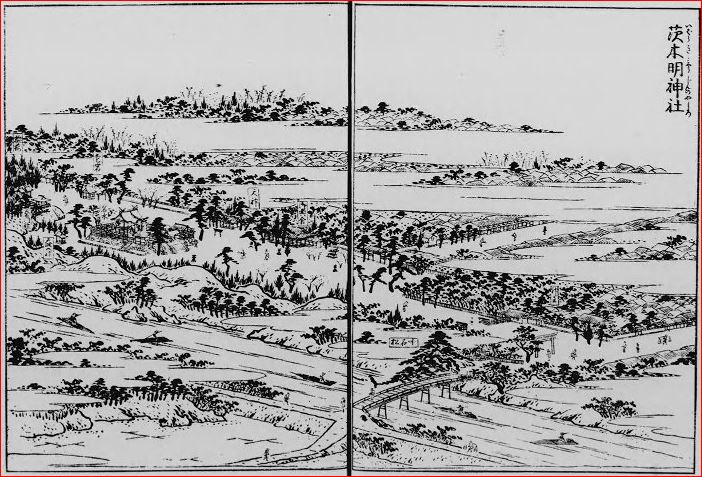

『摂津名所図会』を読み進むと、有名な神社でありながら高山右近が手を付けなかった神社があることがわかる。たとえば、茨木神社についてこんな記述がある。

村里の生土神(うじがみ)、〔延喜式〕の神名を喪い、あるいは隠して牛頭天皇と称し、神代の天神を天満天神と呼び、又は八幡宮・稲荷・春日と唱うこと、当国に限らず、山城・大和にもほぼ見えたり。

…中略…

織田方高山右近在城し、この辺の神社仏閣を破却すること多し。然れども神社の中に於いて、天照大神・祇園牛頭天王・八幡宮・春日・稲荷・天満宮は神国の名神なれば、破却することを恐れしより、此の禍を免る。これによって〔延喜式〕の遠き神名を隠して、名神の神名にして愁訴し、災いを免れたるなり。古代の神名のかくれたるは多くこの謂われによるなり。殊に信長の産土神は尾州津島牛頭天王なり。

『 大日本名所図会. 第1輯第5編摂津名所図会 』p.623~626

ご祭神が天照大神 ・祇園牛頭天王・八幡宮・春日・稲荷・天満宮 の場合は織田信長の焼討ちを免れることができたことから、 多くの神社が 古来の祭神の名を隠し、天照大神などの名神を祀っていると訴えて社殿を守ったというのだが、そのような神社が北摂だけでなく京都にも奈良にもあるというのは初めて知った。

高山右近は寺社の焼打ちを命じたのか

次にルイス・フロイスの記録で確認してみよう。

フロイスは天正十一年(1583年)の高槻領についてこう記している。

高槻領の仏僧たちは、信長の在世中には、我らの教えを聞こうとも、それを望みもせず、ましてキリシタンになろうと決心することはなかった。(高山)右近殿は彼らのところにあれこれ使者を遣わして説教を聞くようにと願い、もしまったくその気持ちがければ、予は貴僧らを領内に留め置くわけにはいかぬと伝えた。そこで遂に彼らは説教を聞くに至り、百名以上の仏僧がキリシタンとなり、領内にあった神と仏の寺社はことごとく焼却されてしまい、そのうち利用できるものは教会に変えられた。それら中には摂津国で高名な忍頂寺と呼ばれる寺院があった。この寺は今でも同地方でもっとも立派な教会の一つとなっている。そこでは大規模に偶像が破壊された。すなわちかの地には多数の寺院があり、仏僧らは山間部にこれらの悪魔の像を隠匿していたが、それらは間もなく破壊され火中に投ぜられてしまった。

(中公文庫『完訳フロイス 日本史4』 p.17)

右近はこのように転宗していない寺社に使者を遣わして、僧侶たちにまず宣教師の話を聞くことを勧め、それでも宣教師の話を聞く気持ちが全くないならば「予は貴僧らを領内に留め置くわけにはいかぬ」と伝えることによって転宗させていったという。

この文章から天正十一年(1583年)になっても領内に多数の寺社が存在していたということがわかり、右近はそれまで自領の寺社に対しては、転宗は勧めても強制はしていなかったとも読み取れるのである。にもかかわらず、高山右近が多くの寺を焼打ちしたという伝承が残っていることをどう理解すればよいのだろうか。

以前このブログで大村純忠の領内の寺社がすべて焼かれたことを書いたが、大村領の寺社の焼き討ちは、初期に於いては領主の命令で実行され、中期以降はキリシタンたちが自発的に神社仏閣を破壊しはじめたことが大きいと考えている。その根拠となるフロイスの記録は、リンク先の記事に紹介したのでここでは繰り返さない。

大村純忠は武将や領民に対して、寺社の徹底的な破壊までは命じていなかった。キリシタンたちを寺社の徹底破壊に仕向けたのは宣教師による教唆であり、フロイスの表現を借りると、「人々は次第に残りの寺院も破壊し始めたが、そのように事態を少なからず鼓舞したのは、ドン・バルトロメウ(大村純忠)がそれらに対してそ知らぬふりをし、不快とはしてはいないことを明らかにしめしているのを知っていたという事情があった」のであり、領主は領民が寺を焼くのを黙ってうれしそうに見ているだけで充分であったのだ。おそらく高山右近の領地においても同様であったのではなかったか。

寺社の破壊を「善き事業」と考えて推進した宣教師たち

キリスト教の教義では偶像崇拝はタブーであり、偶像にお供えをすることは神でなく悪霊に献げる行為だと『聖書』に書かれている。フランシスコ・ザビエルが仏像を『悪魔』と呼んだように、当時の宣教師たちにとってわが国の仏教や神道は悪魔に奉仕するものであり、仏像などを破壊することは教義に照らして正しいことであったはずなのだ。フロイスは克明に寺社の破壊について書いているが、これは彼らにとっては望ましい行いと考えるからこそ書き残しているのである。

イエズス会の宣教師にグネッキ・ソルディ・オルガンティノという人物がいる。1570年に来日して京都地区の宣教を担当し、1577年から30年にわたり京都地区の布教責任者でもあった。天正六年(1578年)に起きた荒木村重の謀反の際には、高山右近を信長方に寝返らせるなど、高山右近とは深い関わりのある人物である。

このオルガンティノが1577年に巡察使ヴァリニヤーノに宛てた書簡には、一度「悪魔」に献じた仏像や建物などは、焼かれるべきであり、そうすることは「善き事業」であると記されている。

…我らの主の恩寵及び聖母ならびに天使の長サン・ミゲルの御執成により、この如き壮大なる堂を破壊し、僧院の最後の藁に至るまで焼却するに至らんことを希望す。何となれば直接に悪魔に献じたる物は保存すべからず。これを焼却し悪魔をしてこれに依り一層大なる苦痛を受けしむべきが故なり。尊師当地に来られなばわれらの主はこの善き事業を成就する方法を示し給うべきを期待す。而して日本の諸悪魔の頭なるが故に、これを破壊せば他の各地に於けるその手足を亡ぼすこともまた困難にあらざるべし。

(『耶蘇会士日本通信 下巻』異国叢書3.p.393~394昭和三年刊)

有害物質を駆除するかのごとく、この時代に多くの寺社が焼かれ仏像が焼かれた根本原因は、おそらくはイエズス会宣教師たちの信者に対する教唆によるものであったのだろう。日本布教の初期段階に信者となったのは農民や下級武士が多かったが、農民の中には足軽として戦争に参加したものが少なからずいた。彼らは部隊からの命令がなくとも寺に火をつけた記録が残されている。

たとえば、永禄十年(1567年)に東大寺大仏殿に火をつけたのは三好三人衆にいたキリシタンであったことが、フロイスの『日本史』に明記されている。

今から二十年くらい以前のことになるが、ルイス・デ・アルメイダ修道士が下(シモ:九州)へ帰った数年後に、(松永)弾正殿は、同修道士が先に述べた、かの豪華な城で包囲された。その多聞山城(タモンヤマ)を包囲した軍勢の大部分は、この大仏の寺院の内部とこの僧院(東大寺)のあらゆる場所に宿営した。その中には、我らイエズス会の同僚に良く知られていた一人の勇猛な兵士もいたのであるが、彼は、世界万物の創造者に対してのみふさわしい礼拝と崇敬のことに熱心なあまり、誰かにたきつけられたからというのではなく、夜分、自分が警護していた間に、密かにそれに火を放った。そこで同所にあったすべてのものは、はるか遠く離れた第一の場所にあった一つの門、および既述の鐘楼以外はなにも残らず全焼してしまった。丹波および河内の国では、同夜、火の光と焔が大和国との間に横たわる山々の上に立ちあがるのが見られた。

(中公文庫「完訳フロイス日本史 1」p279-280)

永禄10年(1567)の松永弾正と三好三人衆・筒井順慶連合軍との戦いは、「東大寺大仏殿の戦い」と呼ばれ、通史では松永弾正が、東大寺に布陣している三好三人衆・筒井順慶連合軍に夜襲をかけて、その時に東大寺に火を付けたのは松永弾正軍だということになっている。しかしながら当時の目撃証言は存在せず、それを断定できる根拠はないのだ。なぜ通説は、ルイス・フロイスのこの記録を無視するのであろうか。

下級武士や足軽の立場で戦争に参加したなら、寺や神社に火をつけることは決して難しくはないだろうし、夜間警護を担当していたなら、少人数でも、誰にも気づかれずに実行することが可能であろう。寺社を破壊することを「善き事業」と考える宣教師の立場からからすれば、わが国で戦国時代が長く続くことは好都合であったに違いない。

以前このブログで天正十三年(1585年)の秀吉の紀州攻めについて連載したが、根来衆・雑賀衆を討つためになぜこんなところまで破壊しなければならないのかと思われる寺社が多数焼かれているし、宗派と無関係な寺社までが多数焼かれているのだ。

その一方根来衆の本拠地である根来寺では巨大な建造物だけが焼けずに残され他はすべて焼き払われた。そして、残された大門と大伝法堂、大塔のいずれかを伴天連に下付して欲しいと、紀州攻めの最中に高山右近が秀吉に依頼している。そして、それを秀吉が快諾すると右近は大坂の教会に宛てて秀吉にお礼してほしいとの手紙を書き、グレゴリオ・デ・セスペデス師が雑賀衆が籠城している太田城を水攻めしている現場にいる秀吉を訪ね、根来寺の建物の用材を教会の建物用に下付されたことの礼を述べているのである。

なぜ根来寺の巨大な建造物だけが焼け残ったのか。こんなことは決して偶然であるとは思えない。今も昔も同じだが、大きな寺の柱に用いるような太い木材を何本も手に入れることは極めて困難だ。教会建築で使える木材を得る目的で根来寺のどの建物を残すかについてはじめから決まっていたのではないだろうか 。

この時代の寺社破壊については、キリシタン大名が命じるケースもあれば、命じられてもいないのにキリシタンが自発的に火をつけるケースもあるのだが、つまるところキリスト教の宣教師達が裏で寺社破壊の糸を引いていたのではないかと私は考えている。

以前このブログで紹介した聖書の言葉を再度引用しておこう。キリスト教では偶像崇拝はタブーなのである。

あなたのなすべきことは、彼らの祭壇を倒し、石柱を砕き、アシェラの像を粉々にし、偶像を火で焼き払うことである。

(申命記/ 07章 05節)」

キリスト教信徒が宣教師から仏像は悪魔と吹き込まれ、仏像や建物を焼いたり破壊することが神の思召しに叶う行為であると洗脳されていたとしたら、宣教師が少し背中を押すだけで、寺社に火をつける者が何人出てもおかしくないだろう。

この時代にわが国は貴重な文化財を数多く失ったのだが、その原因を戦国時代の相次ぐ戦乱で焼かれたとする解説を単純に鵜呑みしてしまっては、この時代の本質が見えてこないのではないだろうか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、今年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント