廃仏毀釈はいつ頃から検討されていたのか

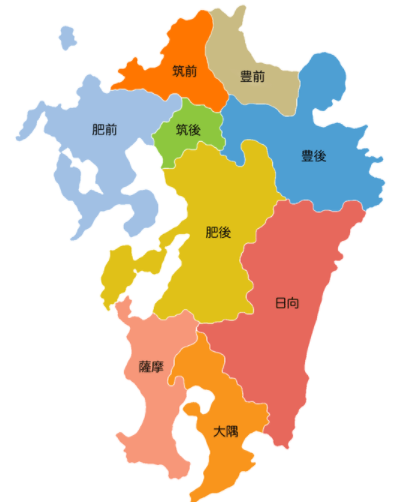

前回の「歴史ノート」で、幕末期に薩摩藩が寺の梵鐘などを溶かして、大砲だけでなく大量の贋金を造ったことを書いた記録を紹介した。しかしながら、彼らが破壊したのは寺の梵鐘だけではなく、前回紹介した『鹿児島県史 第三巻』には、「鹿児島藩は廃仏を断行し、数年間、藩内に一の寺院仏閣なく、一人の僧尼を見ざるに立ち至ったのである。」(p.643)とある。鹿児島藩(現在の鹿児島県、宮崎県)には、鹿児島城下に百十八、薩摩国各郡に三百九十、大隅国各郡に三百十八、日向国諸県郡に二百四十、合計で千六十六の寺があったのだが、これらすべての寺が破壊され、二千九百六十四人いたすべての僧侶や尼僧が還俗したというのだ。中には島津藩累代藩主の菩提寺もあり、古い歴史を持つ寺が少なくなかったのだが、すべてが破壊された経緯について、どのような記録が残されているのだろうか。

『神仏分離史料 第四巻』に小畠文鼎「薩摩の廃仏とその復興」という論文が収められている。著者は相国寺長得院に従持しつつ、禅門高等学院本科(現在の花園大学)で教鞭を執っていた方だそうだが、論文にはこう記されている。

(斉彬公逝去の六年後)文久三年七月、英国艦隊は鹿児島湾に来たり。薩兵と戦い終に錨を遺して敗走した。こうした国家の状態は、一藩為政者の心理を痛切に刺激せずにはおかなかった。この時に当たって彼らが第一焦眉の急とする所は海防策である。彼らの悩みはそこにあった。それだけ深刻な心臓の痛手であった。幾百年一藩の精神の上にも文明の上にも偉大な感化を与え絶大な権威を保ってきた宗教と雖も、当時彼らの眼底には一片の浮雲にも価しなかった。

時に水戸の藩主景山公(徳川斉昭)は、藩中寺院の梵鐘を徴発して巨砲を鋳造し、僧侶を帰俗させてこれに武術を講習させた。諸藩これを果断の処置として讃美し、往々これに倣った。薩藩もまた大々的にこれに共鳴し、遂に藩中尊皇攘夷の志士や皇典専攻の学者など、宗教的非常識な徒輩は盛んに廃寺説を唱道した。

(『神仏分離資料 第四巻』[復刻]名著出版 昭和四十五年刊p.1050~1051)

文久三年(1863年)の薩英戦争のことはこのブログで記事を書いたが、薩摩藩は旧式の大砲ながら善戦し、英国軍の人的被害は薩摩藩より大きかった。そのため、英国軍は上陸もせずに錦江湾を去っていったのだが、この戦いで薩摩藩の砲台はほとんどが破壊され、市街地も焼かれて甚大な物的損害を受けたのである。詳しくは以前このブログで書いたので、興味のある方は是非覗いていただきたい。

安政二年(1855年)三月に老中阿部正弘が諸藩主に対し「毀鐘鋳砲(きしょうちゅうほう:梵鐘を鋳潰して大砲を造る)の勅諚を出したものの有力者による反対意見が相次ぎ、安政江戸地震などがあって細則が定められないまま宙に浮いてしまったのだが、第十一代藩主の島津斉彬は、水戸藩が行った毀鐘鋳砲を薩摩藩に於いても推進するつもりで、幕府による細則決定を待たずに、寺の梵鐘を藩庁に集めることを命じていた。ところが斉彬は安政五年(1858年)に逝去してしまい、毀鐘鋳砲は実行されないまま多くの梵鐘が藩庁に集められていた。そして薩英戦争のあと、慶応元年(1865年)の春に薩摩藩の若手が、水戸藩に倣って薩摩藩も寺院の廃合を実行し、梵鐘や仏具は武器に変え、僧侶は兵士や教員に任用することなどを藩主の忠義と国父の久光に建言している。先程の『神仏分離史料』小畠文鼎の論文には、久光が若手の提案をどう受け止め、どのような指示を出したかが記されている。

慶応初年に及び、藩の御記録奉行を初め同志者数名に依って、廃寺案は具体的に第二十九代の藩主忠義公に提出せられ、同時に藩政顧問たる公の父久光公の意見を伺った。公は熟慮の末、左の如き沙汰を下した。

「廃寺の後、僧侶の帰着する所あれば不可なかるべし。もし僧侶が路頭に迷うが如きことあらば仁政の趣旨ではない。殊に勅願所もあり、また由緒深き寺院もある。これらの寺院及び僧侶の如何に処置するか、このへんの方策を精密に考究の上さらに伺い出でよ」

ここに於いて廃寺に関する主査若干名を藩庁内に選任し、漸次調査の歩を進めた。ところが明治元年正月三日、官軍と幕兵は端なく、伏見鳥羽等で衝突した。この挙について薩藩は勤王の標榜者として一藩の全力を注ぎ大いに活動した。ゆえに廃寺問題は一時とん挫したのであった。

(『神仏分離史料 第四巻』p.1051)

廃仏毀釈の断行はいつなされたか

では鹿児島藩が本格的に寺院を破壊したのはいつの頃なのであろうか。前回の「歴史ノート」で書いたように、幕末に大量の梵鐘を鋳潰して大砲や贋金を造る動きがあったが、寺の堂宇や仏像などの破壊がなされたのは明治初期であったようだ。先ほどの論文に鳥羽伏見の戦いの後のことが記されている。

伏見鳥羽における官軍の一撃により、王政復古、明治維新の大業は確実に成立した。薩藩の奮闘は与(あずか)って力があった、そしてその奏功に凱歌を高唱した。

ここに於いて廃仏論は、忽ち猛烈なる威力を以て再び毒燄を揚げた。彼ら為政者の主張は、

「僧侶は遊民なり、宜しく還俗して本貫に復せしむべし。梵鐘仏具等は改鋳して大砲を造り、以て海防の実用に供すべし。」

というのであった。

(同上書p.1052)

そして明治二年となり三月に藩主忠義公の夫人が逝去し、藩は三月二十五日に、夫人の葬儀について、仏式ではなく神式で行うことを藩全体に宣布した。

ついで六月には、藩は(旧暦)七月十三日から十六日にかけて行われる仏教行事の盂蘭盆会を行うことを禁止し、二月と十一月に祖先祭を神社にて執り行うことを命じている。

さらに十一月になると重要な命令が出されている。原文のまま引用させていただく。

御領内寺院被廃候條、御仏餉米(ぶっしょうまい:寺に献じられた米)、祠堂銀(しどうきん:寺に寄進された金銭)迄も引取被仰付、諸仏の儀、悉く被廃候旨被仰達候條、此旨神社奉行へ申渡、向々へ可申渡候

(同上書p.1053)

要するに、寺も仏像も廃止することとなり、翌月には藩主の代々の御廟のある寺は神社とされ、廟の名前も変えられている。

一、龍尾神社 浄光明寺 御高祖御霊社

一、竹田神社 日新寺 梅岳公御霊位

一、松尾神社 南林寺 大中公御霊社

一、太平神社 妙谷寺 龍伯公御霊社

一、徳重神社 妙圓寺 松齢公御霊社

一、長谷神社 福昌寺 慈眼公御霊社

右者此節御社被召立、社号右之通可奉称旨被仰達云々、

巳十二月 知政所(藩庁のこと)

(同上書p.1053~1054)

激しかった鹿児島藩の廃仏毀釈

このような簡単な命令により鹿児島藩の廃仏毀釈は強行されたのだが、多くの寺が修羅場となったことは想像に難くない。同論文にはこう記されている。

仏像経巻や一切の仏具などは、藩吏監視の下に一塵一芥を遺さず悉く焼却せられ、僧侶は残らず帰俗を命ぜられた。しかし、寺院の建物と敷地と財産とは帰俗すべき其の住職に付与したのであった。とにかく古い歴史を有する寺院には、霊仏霊宝が少なくなかった。心ある僧侶や檀徒はそれらの物をみすみす一炬の毒火に附し去ることは、いかにも悲哀であり痛惜に堪えなかった。そうした輩は窃かに相謀って承塵(しょうじん:天井板)上などに隠匿した。かくあるべしと予想した藩吏は、厳密な家宅捜査を励行し、苟(いやしく)も隠匿者あらば、直に厳刑を以て処分するのであった。こうした悲劇の幕は、藩中至る所において何回となく繰り返されたのである。

中には巧智をめぐらして、地中に埋蔵した者は僥倖にも毒火災厄を免れたということである。現に予の知合いに定朝の作という巨大な千手観音の埋蔵仏を本尊としている寺院がある。その他承塵上で辛うじて発見の厄を免れた霊仏を安置している寺院もある。

こうして藩祖依頼二十八代七百余年間、歴代藩主の熱烈なる崇敬と闔藩(こうはん:藩全体)士庶の熾盛なる信仰の結昌体とを蹂躙し、また

「仏を信せざる者は我が子孫に非ず」」

の遺訓をも抹殺し、剰(あまつさ)え久光公が本案についてすこぶる慎重の態度を執ったことをも更に顧慮するところなく、地獄の赤鬼、青鬼にひとしき彼ら藩吏等は、いかに当時の誤った世論に惑わされたとはいえ、無謀と言うか、非常識と言うか、恰好な形容詞のない――いわば蛮的政策を弄して、阿房宮ならぬ楚人一炬の毒燄(どくえん:毒を発するほのお)の下に、ついに梵天までに焚き尽くしたのであった。

(同上書p.1055~1056)

『神仏分離史料』には、廃寺を推進した側の市来四郎の証言も出ている。

第一着手は、城下にある大乗院という真言の大寺がござりました。これは僧正の官位ももろうた寺格でござりまして、殊に勅願寺でござります。その支坊末寺が廓内に十余もござりました。この本寺に千石程の高と、一村も付いておりました。支坊にも多少の石高地所もござりました。これを一着手にいたして、皆廃しました。それから漸次城下本末寺まで悉く廃して仕舞いました。

僧侶は当人より願って還俗したいという者もありました。中には不服な者もあったでござりましたろうけれども、勢いは押すこともできず、かつ取扱いに困らぬようにいたしてやりましたから、続々還俗して、国事に尽くしたいという立派な書面を出したでござりました。それで自ら寺院は空になってしまいました。小僧共に至っては、なおさら今日困らぬようにしてやりました。城下を仕舞いまして、各郡村に及びました。中々手数がかかりました。悉皆仕舞いますに三、四年かかりました。

(同上書p.1039~1040)

市来らはただ寺を空にしただけではなく、寺の建物も打ち壊したようだ。

大寺の大門とか楼閣とかを打ち壊すに、大工人夫どもが負傷でもすると、人気に障りますから、大いに念入りに指揮致しました。大工人夫どもの屋根から落ちて負傷したこともなく、滞りなく打ち壊しました。

(同上書 p.1040)

神社や寺にあった仏像などはどのように処分されたのか

市来の証言を読み進むと、寺院を廃毀したのち神社における仏教的な施設を取り除く作業に取り掛かっている。当時はどこの神社も神仏混交で、仏像仏具などを処分するのに苦労したことを述べている。

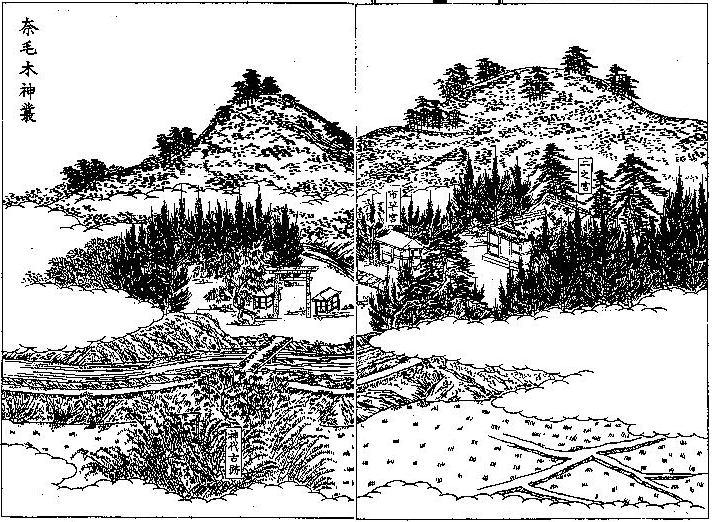

寺院を廃毀しましたが、神社の神仏混淆しているのを処分することが、至極面倒でござりました。各地巡回して、神社ごとに検査して仏像仏具を取り除けました。丸で仏像を神体とした神社がありました。これは新たに神鏡を作って取り替えました。霧島神社をはじめ、鹿児島神社なども仏像であって、千手観音などでございました。三ヶ国大小、四千余の神社を一々検査したしましたが、大隅国国分郷のナケキの社という古歌にも見ゆる名所の神社の神体が、古い鏡でござりました。神仏混淆でないのは、ただこの一社だけでござりました。

(同上書 p.1040)

と、四千以上の神社を全て調べて、神仏混淆でなかった神社は一つしかなかったというのは驚きである。

また市来は、没収した仏像の処理についてはこう述べている。

仏像の始末については、石の仏像は打ち毀して、川々の水除けなどに沈めました。今に鹿児島の西南にある、甲突川の水当のところを仏淵と呼びます。すなわち仏像を沈めたところでござります。木の仏像は悉く焼き捨てました。…

その頃の巷説に、昔の人は大寺だの大像だのを造立して金銭を遣い、丹精も凝らしたもので、それだけの効験があるものと思うたが、今日打ち毀してみれば、何の事もない。昔の人は、大分損なことをせられたものだなどと言いました。仏というものは、畢竟(ひっきょう)、弄物のようなものであったという気になりました。

(同上書 p.1040~1041)

このような考え方の役人が使命感を以て寺や仏像仏具等を徹底的に破壊したのだから、鹿児島県・宮崎県の文化財が少ないのは当然のことなのである。

いつの時代もどこの国でも、権力者にとって都合の悪い史実は歴史叙述から外されて、都合のいい記述だけが編集されて国民に広められる。

明治維新後の中心勢力となった薩摩藩にとって都合の悪い史実の数々は、明治以降から今日に至るまで一般的な歴史の叙述から削られてきたと思うのだが、この時代に限らず、権力者にとって都合の良いキレイごとばかりの歴史叙述をいくら学んだところで、本当に何があったかを知ることは不可能である。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは上記店舗だけでなく、全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

一般の歴史書に掲載されていないショッキングな廃仏毀釈の実態をお示しくださりありがとうございました。廃仏毀釈の問題は歴史上の大きな謎ですね。

年代はまったく変わりますが、小生はどうしてもキリスト教伝来後に宣教師が信者に寺社に放火するように指示したことを連想してしまいます。神道には排他的な印象はないのでこのような破壊行為には一神教的なものを感じます。

また、薩摩が廃仏毀釈に積極的だったことにまた別の連想を持ちました。以前から小生は西郷隆盛の「敬天愛人」にキリスト教の臭いを感じていました。新渡戸稲造(キリスト教徒)の「武士道」の中にも西郷の記述がキリスト教的であることの指摘があります。通常の日本人的感覚では寺院や仏様を破壊することは考えられません。廃仏毀釈には一神教的要素があるような気がしています。

ネコ太郎さん、コメントありがとうございます。

薩摩藩のやったことは戦国時代にキリシタン大名が寺を破壊したこととよく似ており、私も、薩摩藩の廃仏毀釈に一神教的なものを感じています。薩英戦争の後、薩摩藩は英国と接近していきましたが、その時にキリスト教の影響を受けて仏教を軽視するに至ったのか、あるいは水戸学や平田派などの唱える神道が一神教的で排他的であったのかいずれかなのだと考えていますが、幕末の水戸藩の廃仏毀釈などを見ていると、キリスト教とは関係なく廃仏毀釈を断行しています。今の神道は排他性なものではありませんが、水戸の藤田東湖らの考えは尊王攘夷の思想に基づいて神道を変質させた可能性を感じています。