新政府に破壊されそうになった東本願寺

慶長五年(1600年)の関ヶ原の戦いの後本願寺の教如は家康に接近し、慶長七年(1602年)に家康は教如に対し京都七条烏丸に四町四方の土地を寺領として寄進し、教如は七条堀河の本願寺の一角にあった隠居所からこの場所に堂舎を移して本拠とした。このことにより浄土真宗の本願寺教団は、「准如を十二世宗主とする本願寺教団」(現在の浄土真宗本願寺派)と、「教如を十二代宗主とする本願寺教団」(現在の真宗大谷派)とに二派に分裂することとなり、双方の地図上の位置関係から、前者を西本願寺派、後者を東本願寺派と呼ぶようになった。

このような経緯から東本願寺は徳川幕府と親密な間柄が続いたのだが、幕末になると幕府に近い勢力を監視する志士たちの目が鋭くなっていった。慶応三年(1867年)十二月九日、王政復古で新政府が誕生した後の東西本願寺の動きの違いについて、徳重浅吉は著書にこう記している。

元来、東西(本願寺)各々その対幕府関係を異にし、西は正統を以て自任しながら柳営の待遇事毎に東の下にあるので内心常に平かならざるものあり。且つその門末も西国に多いので夙に(つとに:早くから)勤王の方針を取る事ができたが東はそうは行かぬ。東照公以来の由緒は常に感佩(かんぱい:深く感謝)せられた所である。しかもあの幕勢同様の文久二年秋には御本廟の傍に東照宮御霊殿が建ち尊牌が遷された。その後邸内は久しく一橋中納言慶喜の寓所となっていて反幕派の猜忌を増した。加うるに十二月十日(即ち新政府の出来し翌日)には幕命によりて人夫を二条城に差し出し、また十二日夜前将軍慶喜が限りなき恨みを新政府に銜んで大阪に下った時には、随従した兵士にまでも酒肴を振舞ったという。家老松井外記元貞はこの時大阪に下ったようである。十八日に至って政府より執奏(勸修寺)を通して内諭があったので二条城の人夫を引き取ったが、時恰も新政府と前幕府との対立は妥協し難きまでに激化し、将に干戈に及ばんとの風評専らなりし。

(徳重浅吉 著『維新政治宗教史研究』目黒書店 昭和10年刊 p.201)

そして西本願寺は二十八日に新政府に対して全山で忠誠を誓う旨の書状を提出し、翌年(1868年)一月三日から始まった鳥羽伏見の戦いでは末寺門徒の者を集めて御所猿が辻の警備に協力したり、東海道先鋒総督にしたがって出陣させたりしている。西本願寺がこのように柔軟な対応ができたのは、末寺が西国に多かったことで勤王の方針をとりやすかったのだが、東本願寺はそういうわけにはいかなかった。しかし、鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍が敗れると、東本願寺も新政府に忠誠を示すために参内することになった。

果然三日の夜には厳如門主ら二百余人の僧俗を随えて参内、天機を奉伺し相応の御用あらば仰付けられたいと願われたが、叡感とのみあって西の如く警衛は命ぜられず、ただ献金の御沙汰のみがあった。これ蓋しその内心勤幕に存すと疑われているためである。その上光勝法主の家人中、東軍(旧幕府軍)に通じている者ありと誣告するものもあり、廷議朝敵というに決し「今夜是非を問わず、大砲を以て彼闔山を焼却せんと軍事すでに決」したとある。

(同上書 p.205)

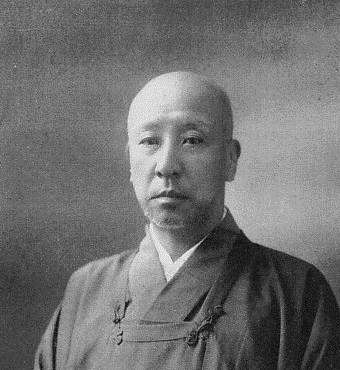

東本願寺は「御用あれば仰付けられたい」と願ったのだが、これまで旧幕府を支援してきた東本願寺のことを新政府はそもそも信用しておらず、廷議の結果この寺を大砲で破壊してしまえと決議したのである。山階宮晃親王(やましなのみやあきらしんのう)の直談判によって最悪の事態は避けられたのだが、六日の早朝に現如(大谷光瑩[こうえい])新門主が参内して、新政府に次のような誓約書を提出している。

朝廷遵奉の儀、光勝(法主で光瑩の父)光瑩を初め門末一統更に異心これ無く候。徳川家由緒の儀は重からず、天恩の儀は至って重く候。…然る上は如何体の御用をも拜承支度云々

(同上書 p.206)

頼まれればなんでも実行しますとの誓約書を提出して新政府の疑念も晴れ、東本願寺も東海道先鋒軍への糧米補給任務や献金などを引き受けるようになったという。

新政府は仏教をどうするつもりであったのか

東本願寺を大砲で破壊してしまえとの決議は、薩摩藩出身の政府首脳が強く主張したことが原因のようだが、以前このブログで書いた通り、薩摩藩は領内のすべての寺院を破壊し、神社に用いられていたすべての仏像や仏具を破壊した藩である。

誕生したばかりの新政府では薩摩藩出身者の発言力が強かったわけだが、当時の新政府の仏教に対する考え方について前掲書には次のように記されている。

当時の政治家の反仏教的態度はひどかった。彼らは一炬(いっきょ:ひとつのかがり火)にして天下数万の寺塔を灰燼にしたいのは山々であったが、ただ内外多事、新政府の基礎薄弱なるばかりにそれを忍んでいるのであった。蓋し当時の政府首脳者の考えは「漸を以て根を立つ」ということに確として決まっていたのである。加賀本誓寺白華の写しおける平田大学内建白の奥書には「仏法は三ヶ年の内に廃滅仰せ出さること朝廷の方針であってその順序は神仏判然、院宇合寺、仏法廃止と決定している趣」を記して痛く憤慨しているが、国内の平定、政局の進展につれてそれは段々事実であることが覚られてきた。まず戊辰(明治元年)三月には五條誓勅(五ヶ条の御誓文)の先夫と内面的関係を以て神仏判然の発令がある。これは従来僧侶が神社に奉仕していたのをやめて復飾せしめ、かつ仏像を以て神体とすることや権現・菩薩などの神号を禁じ、社内の仏器具類の取払いを命じたのであって、両部習合・本地垂迹の造説に基づく神道信仰の復古浄化を図る趣意であるから、主に真言天台二宗に関したことで、真宗には関係する所がなかった。

(同上書 p.209~210)

明治元年(1868年)に神仏分離令などを相次いで発令した神祇官事務局は排仏を唱えていた平田派が実権を掌握していたのだが、彼らだけがそう主張していたわけではなく、朝廷の方針として、第一段階で神仏を分離し、第二段階で寺院を統合して数を減らしていき、最終的には三年以内にすべての寺を廃止するということが決定していたというのである。神仏分離から始まる新政府の宗教施策は、復古神道を以て国教とするに際し、すべての寺を破壊する考えであったのである。

北海道開拓を命じられた東本願寺

徳重浅吉が書いているように、数多くの門徒に支えられている浄土真宗においては、神仏分離の段階ではそれほど大きな問題は生じなかったのだが、新政府からは東本願寺は献金や献穀などで結構な出費を求められていたようだ。その極めつけは、北海道の開拓であろう。明治政府は、明治二年(1869年)に北海道の本府を札幌に置くことを決めたのだが、札幌と函館を連絡する道路が必要になっていた。

徳重浅吉は、東本願寺が北海道開拓にかかわった経緯ついてこう記述している。

維新の初にあたってはなお蝦夷地と称し、和人の数約七万、土人一万七千、それもほとんど松前函館の域内に限られ奥地になると人口寥々、僅かに海辺の漁場が夏分だけ人の行くに過ぎぬところであった。しかも露人南下の勢いは安政以来急に迫力を加え、北門の危急は識者の常に注意せるところであった。だから函館の平定とほとんど同時なる五月二十一日から、蝦夷地開拓のことは国是大会議の五大議案(皇道興隆、知藩事新置、外国交際、会計と共に)の一として諮詢せられ、その結果六月四日には鍋島閑叟(なべしまかんそう:佐賀藩主。維新後新政府の議定[ぎじょう])が自ら請うて開拓の事に任じ、ついて開拓使が置かれた。しかるに「巌如上人御事績記」によると、早くも五月一日付けを以て本山には太政官より利害を申出づべき御達が来ている。すなわち六月五日には…(東本願寺は)冥加のため新道切立の方向をしたいと願出で、更に八月には新門主東下して許容を得ると同時に、蝦夷地門末異教に流れざる様取締のことを仰付けられたいと願出られた。かたがた種々の事情より眺めて、どうもこの事は、政府者から東本願寺を特に名指して半ば命令したことであるように思われる。かの閑叟が議定をやめてこの事にあたったのも、後に仙台、斗南等の諸藩が地を分かちて開拓に鞅掌(おうしょう:忙しく働く)したのも、やはり一脈通ずる懲罰的意味があったことを見逃し難いようである。

(同上書 p.210~211)

明治政府が北海道の開拓を急いだのは、徳重浅吉が記しているようにロシアの南下政策に対抗して国土を守るためにやむを得なかった背景があった。ロシアは1860年の北京条約により沿海州の一部を清から割譲され、極東を征服する準備を整えていたのである。しかし明治政府は極端な財政難に陥っており、とても北海道の開拓に資金が出せる状況ではなかった。そこで新政府は、いくつかの寺院に目をつけた。

佐伯恵達著『廃仏毀釈百年』p.293によると、東本願寺に北海道の開拓を命じた同日に増上寺に対して北海道静内郡及び積丹等の土地の開拓を命じており、さらに十二月三日には仏光寺に北海道後志、石狩の地の開拓を命じていることが書かれている。

新政府は、廃仏毀釈で廃寺にされるかも知れない寺院の危機をしたたかに利用して、寺院や信者の寄進による金で、北海道の開拓をはじめようとしたということではなかったか。

「本願寺道路」の建設

明治三年(1870年)二月十日に、当時弱冠十九歳の新門跡・現如上人を筆頭に、僧侶や信徒百七十八人が京都を出立し、悲願の旅が始まった。 一行は信者から浄財の寄進を呼び掛けつつ、越中、越後、酒田と北上し、「廃仏思想」の根強い秋田は船で進んで青森に上陸するなど苦労しながら、函館にようやく七月七日に到着している。

本願寺が開削した道路は全部で四ルートある。後にこれ等の道路は「本願寺道路」と呼ばれるようになった。

1.軍川(いくさがわ)~砂原 間 約18km

2.江差~大野 間 約44km

3.山鼻~八垂別(はったりべつ) 約6km

4.尾去別(おさるべつ)~中山峠~平岸(ひらぎし) 約105km

このうち東本願寺が最も力を注いだのは4番目の道路で、「有珠新道」「本願寺街道」とも呼ばれ、現在の国道二三〇号線の前身であるとされている。

東本願寺の道路開削のあらましは国土交通省北海道開発局のホームページに紹介されている。

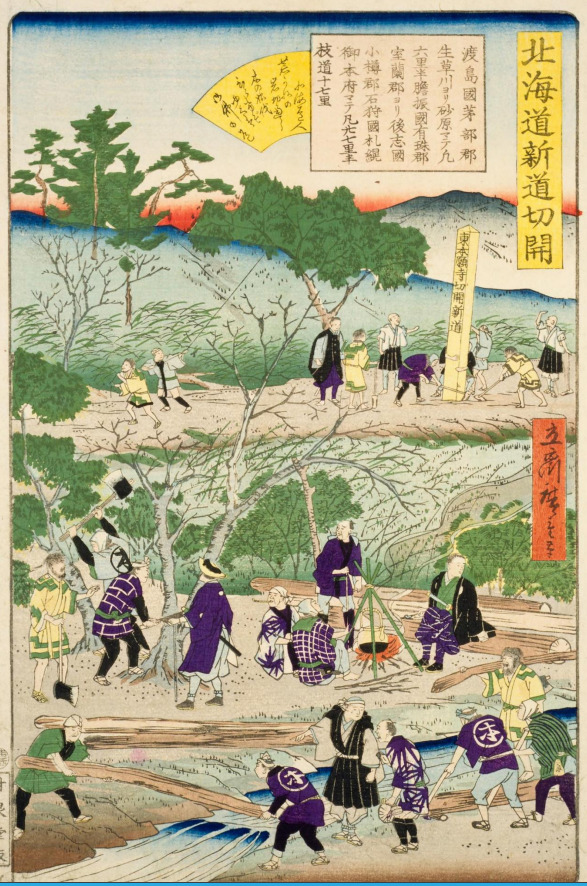

大工事に先立って、僧侶に加え多くのアイヌ人を雇い、さらに仙台伊達藩の旧士族移住者五十人と他移住者五十人を募り、明治三年(1870年)七月尾去別より工を起し翌四年(1871年)十月平岸終点まで一年三ヶ月という短期間で完成したという。

国土交通省のHPによると、橋百十三ヶ所を造り、総工費は一万八千五十七両(現在の約二億円)、延人員五万五千三百人でわずか一年三か月で工事が終了したという。

門徒の労賃や食事費などは加算していないにしても工費が低すぎるように思う。工期が短かったことを考慮すると、先住のアイヌ人が昔から利用していた道がかなり含まれているのかも知れない。

中山峠は本願寺道路開削の最大の難所とされる場所だが、昭和四十二年(1967年)に現如上人の銅像が建てられた。

またHTB北海道ニュースが本願寺道路を採りあげて6分程度の動画にまとめておられる。

信徒たちが道路を開鑿する様子は「現如上人開拓絵図」に描かれているが、当時はもちろんショベルカーやダンプカーや電動機具のようなものはなく、すべて人力で土を掘り、石や土を運び、木を切り、根こそぎ掘るなどの作業がなされたことは言うまでもない。もちろん、ゆっくり宿泊できるところもなく、クマやオオカミ等も出没する場所での道路建設は大変な工事であったはずだ。

しかし東本願寺の努力は無駄にはならなかった。当時は廃仏毀釈が唱えられていた時代で、開拓使庁は神社の設立はしても、寺院に対しては財力を利用するだけのスタンスであったのだが、北海道が開拓されて移住者も増えてくると、寺院設立の要望も各派から出てきたという。『札幌区史』にはこう記されている。

開拓使の対仏教政策の一般すでに明らかなるを以て、本道の開拓とともに、寺院設立を希望する各派も皆拱手してなすところなく、ただ既に道路開鑿の功を終えたる大谷派東本願寺のみ、独り夙(はや)く本道内に寺院設立の許可を得たり。札幌における大谷派東本願寺札幌別院の如き、実にこの時に於いて敷地下付を得たる者なり。

(『札幌区史』札幌区役所 明治44年刊 p.667)

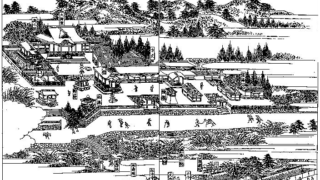

東本願寺が札幌に敷地を得たのは明治三年七月のことだが、当時はクマやシカが群れを成すような場所であったという。東本願寺はその場所に札幌で最初の寺を十月に建立し、北海道における教勢拡大のきっかけをつかむことになるのである。

通史を読んでもこのような史実は全く書かれていないのだが、東本願寺に限らず多くの寺が明治初期の宗教政策に翻弄され、非常に厳しい時代を乗り越えてきたことで今日があることを、多くの方に知っていただきたいと思う。先人たちが何とかして次の時代に残そうと努力したその思いが理解できなければ、我が国の文化や伝統を守ることも、ひいては国土を守ることも容易ではないと思うのだ。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント