そろそろ梅の花が楽しめる季節になって来た。たまには有名な梅の名所に行きたくなって、久しぶりに北野天満宮に行ってきた。

北野天満宮の由来と「天神さんの日」

北野天満宮は平安時代前期の学者であり政治家であった菅原道真をご祭神とする神社である。道真は宇多天皇のもとで政治手腕を発揮し、寛平九年(897年)には右大臣に抜擢される破格の昇進を果たしたが、左大臣藤原時平の讒言(ざんげん)により太宰権帥(ださいごんのそち)に左遷され、延喜三年(903年)に大宰府で亡くなった。

その後、延喜九年(909年)に道真の政敵であった藤原時平が若くして病死し、延喜十三年(913年)には道真の後任の右大臣源光が死去し、延長八年(930年)には朝議中の清涼殿が落雷を受け、道真の左遷に関与したとされる大納言藤原清貫をはじめ、朝廷要人に多くの死傷者が出た(清涼殿落雷事件)。

このような異変が相次いだことから道真が朝廷に祟りをなしたと怖れられ、天暦元年(947年)に道真を祀る北野天満宮天神の社殿が造営されたと伝えられている。

菅原道真公を御祭神とする神社は「天満宮」あるいは「天神」と呼ばれ、全国におよそ一万二千社あると言われており、京都の北野天満宮と福岡の太宰府天満宮がその総本社である。

毎月25日は「天神さんの日」として、北野天満宮の参道には露店が所狭しと立ち並ぶ。25日が縁日となるのは、道真の誕生日は6月25日で命日は2月25日であることに由来する。特に2月25日は境内に植えられた約1500本の梅が見ごろを迎え、「梅花祭」として特に多くの観光客が訪れることになる。「梅花祭」にこの神社を訪れるのは始めのことだが、平日とはいえ想像していた以上のすごい人出に驚いてしまった。

北野天満宮における明治初期の神仏分離と、残された東向観音寺

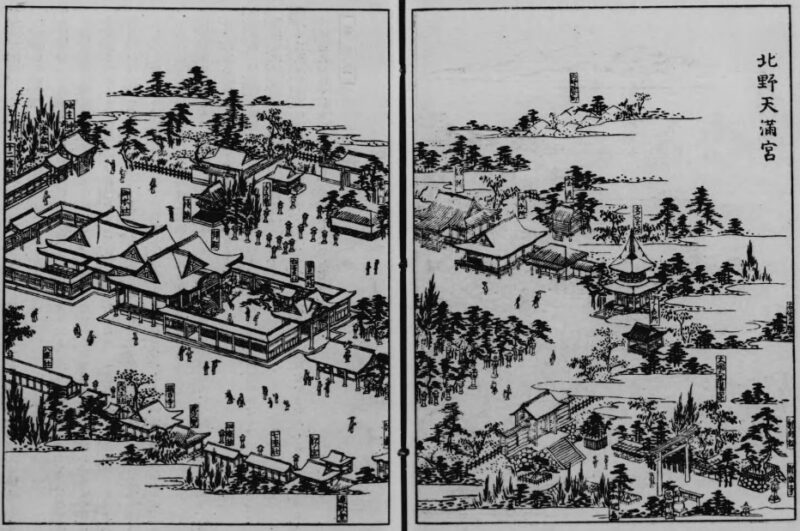

上の画像は安永九年に刊行された『都名所図会』巻之六にある北野天満宮の図絵だが、東南の隅に多宝塔が描かれている。よく見ると東門の近くに鐘楼があり、西側には朝日寺、毘沙門堂、経蔵が描かれている。かつてはこの神社も神仏習合の施設であったのだが、明治維新の神仏分離により境内に於けるこれらの仏教施設は取り払われてしまった。

長い参道の両脇には、昔は多くの宿坊が建っていたのだが今は現存せず、参道の横に宿坊の名前が刻まれた石灯篭が数多く残されている。

参道の左側にかつて北野社の神宮寺であった東向観音寺が現存しているので立ち寄る。上の画像は本堂で、道真公自作と伝える十一面観音像を安置しているという。

Wikipediaによると、この寺は江戸時代に一条家の祈願所となっていて、明治天皇の皇后である昭憲皇太后は一条家出身で、結婚される以前に当寺で勉学に励まれたという。また、本堂の横には道真公の生母・伴氏の墓所があるのだが、この墓は明治維新の神仏分離によって三の鳥居の西側にある境内社の伴氏社からこの寺に移されたらしい。

東向観音寺が明治維新の神仏分離時に廃絶されなかったのは関係者の尽力もあったのだとは思うが、記録には残されていないようなので確かなことはわからない。しかしながら、この寺が一条家の祈願所であったことや大伴氏の墓所を引き受けたこと、北野天満宮の本殿から500m程度離れていることなどが、この寺が残されることにつながったのではないだろうか。

北野天満宮の社殿と明治初期の神仏分離

参道を進んでいくと楼門が見えてくる。この門を潜ると西側にすぐに宝物殿がある。先ほど紹介した『都名所図会』の図によれば、このあたりにかつて多宝塔があったはずである。

宝物殿は毎月二十五日と観梅・紅葉シーズン、新緑の時期などにオープンされる。

北野天満宮は国宝の北野天神縁起をはじめ、数多くの古文書、刀剣、蒔絵、屏風などの文化財を保有しているが、宝物館の展示品は随時入れ替えが行われており、天満宮のホームページで確認しても、何が公開されているかは明らかにされていないので、お目当ての文化財が鑑賞できるかどうかは行ってみないとわからない。この日に展示されていたものは奉納された刀剣などが中心になっており、展示品のいくつかは国重要文化財の指定を受けている貴重なものが中心であった。

国宝の北野天神絵巻を鑑賞したかったのだが、入り口のチラシによるとこの絵巻は、二月二十三日から四月十四日まで京都文化博物館(京都市中京区三条高倉)で展示されているとのことである。

中門を抜けるとすぐに国宝の拝殿がある。「梅花祭」だけあって、拝殿には長い列ができていた。北野天満宮は今まで何度か訪れたが、こんなに長い列を並んだのは初めてである。

昭和四十五年刊の『明治維新 神仏分離資料 第一巻』に、仏教史学者・鷲尾順敬の報告があり、神仏分離以前の北野天満宮のことが記されている。

「本社内陣の上に、御正體十一面観音像一面が掛けられ、挟侍に不動毘沙門の二像二面が掛けられていた。

尚足利義持の奉納にかかる御正體南鐐銀の十一面観音像二面、木造不動毘沙門の二像二面が掛けられていた。

拝殿の正面に鰐口を掛け、拝殿の中央に大なる香炉が置かれてあった。

本社の勤行は、別当職祠官三家以下社僧が出仕し、天台宗の儀式に依ったものである。」『明治維新 神仏分離資料 第一巻』(名著出版 p.386~387)

今の本殿には懸け仏が掛けられていて、天台宗のお経が唱えられていたようだ。

同書によると、明治新政府が命じた神仏分離に僧侶たちはほとんど抵抗しなかったようだ。

「慶応四年三月十七日、本社別当職曼殊院の事務政所が廃止さられ、祠官三家、目代、宮仕が皆復飾することとなった。当時宮仕の諸坊の住僧四十九人ありて、一時に復飾した。四月一日に浄衣を着用することとなった。乃ち祠官三家が正神主となり、社人が禰宜となり、宮仕が祝となった。

同年八月五日に、臨時祭りを行い、元の松梅院住持が正神主となり、祝詞を読上げた。その祝詞に久しい間の仏教の穢れを除いて、神威を揚ぐることを賀している。この一事で、祠官三家以下社僧等の態度が知らるるのである。彼らの内、一人も自らこれを異(あやし)まなかったのである。」(同書 p.391)

少し補足すると、明治維新までは一部の例外を除き、神社は仏教僧侶の支配下にあった。

北野天満宮では、曼殊院門跡が別当職を務め、松梅院・徳勝院・妙蔵院の三家が天満宮に奉仕して祠官(しかん)三家と呼ばれたが、彼らは妻帯を許されその地位を世襲した社僧であった。この三家の下に、目代(もくだい)、宮仕(みやじ)という社僧の職があり、その下に社人(しゃにん)すなわち神職が置かれていた。

明治政府は神祇事務局から慶応四年三月十七日付の通達で、神社における僧侶の復飾(ふくしょく)、すなわち僧侶であることを捨てて俗人に戻ることを命じたのだが、北野天満宮ではその命令に対して誰一人抵抗することもなく、それまでの僧職の序列関係を維持する形で、そのまま神職に就いたのである。

その際多くの仏像・仏画や経典などが売却されている。廃仏毀釈・神仏分離に詳しいs_minagaさんが、それらの行先についてご自身のホームページ『がらくた置場』で詳しくレポートされている。多宝塔にあった大日如来坐像は須弥壇とともに近くの親縁寺に移され、その写真も紹介されているがなかなか美しい仏像である。残念ながらこの寺は拝観を受付けていないので仏像を鑑賞することは難しい。

明治の神仏分離によって、北野天満宮の境内は一変したのだが、ホームページではそのことは一言も書かれていない。他の神社も同様なのだが、どこの神社のご由緒も都合の悪いことは書きたくないのだろう。

御土居と北野天満宮梅苑

境内地の西側を流れる紙屋川に沿って、豊臣秀吉が天正十九年(1591年)頃築いたと伝わる御土居(国史跡)が残る。御土居は当時の京都の中心部を南北約8.5km、東西約3.5kmの縦長に囲むように造られた土塁で、北端は紫竹の加茂川中学付近、南端は南区の東寺の南、東端は現在の河原町通、西端は中京区の山陰本線円町駅あたりにあったという。建築の目的は外敵の来週に備える防塁と鴨川の氾濫から市街を護ることにあった。

その後、道路を分断していた御土居が市街地の拡大に伴って次第に取り壊されるようになり、今ではここの御土居を含めて9か所が、国の史跡に指定されて保護されている。

北野天満宮の御土居近辺は紅葉の美しいことで有名である。画像の中央が紙屋川で左側が御土居である。

紙屋川に沿いには、梅の木はそれほど多くはないのだが、御土居の緑に映える紅白の梅の花は美しかった。

紙屋川沿いの道から御土居の上に戻って梅苑に向かう。

梅苑には白梅、紅梅、一重、八重と、とりどりに咲く梅の間を縫うように散策路が伸びている。ここには約五十種類の梅が植えられているのだそうだが、ほのかな梅の香りを楽しみながら、いろんな梅の花を観賞し、梅茶も一服してリフレッシュすることができた。

遅咲きの梅もあり、これから徐々に咲き繋いでいくので、梅苑の花は毎年三月下旬まで、長く楽しむことが出来るのだそうだ。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

コメント