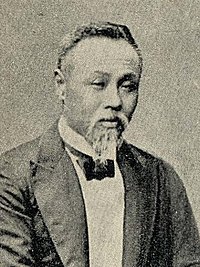

政府転覆のため動き出した元高知県令林有造

前回及び前々回の歴史ノートで明治十年(1877年)の「西南の役」について書いたが、西郷が動いたことに刺激されて、高知県でも政府転覆に起ちあがろうとする動きがあった。

土佐藩は薩長と共に明治維新を推進した雄藩であるが、明治六年の政変で後藤象二郎、板垣退助が退き、後藤・板垣に近い軍人官僚・軍人も大量に辞職していた。

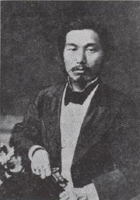

『伊藤痴遊全集. 第6巻』にこんな記述がある。文中の「陸奥」はのちに条約改正で名を成した紀州藩出身の陸奥宗光で、この当時彼は薩長藩閥政府の現状に憤激していて土佐派に接近していた。

土州(土佐)人が薩長人に対する反感は、維新の際からであった。山内容堂が最後の御前会議まで独りふん張って倒幕に反対したのは、やはりその反感からであった。後藤象二郎が尾越二藩を始め各藩の聯盟を企てたのも、全くそれが為であった。

明治になってからも土州人は薩長人との折合い悪く、常に反目していた。後藤や板垣が征韓論に与して西郷と共に内閣を退いたのも、要するにそれが為であった。

西郷も同じ薩人ではあるが政府に於いて権を専らにする薩長人とは自ずから立場を異にしていたから、西郷を援けるのは、薩長の政府を倒すについて一種の手段と見るべきである。

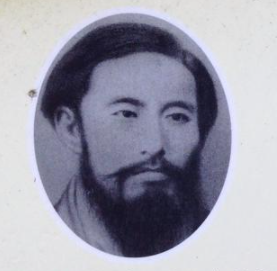

林有造、大江卓、竹内綱、井原昻、その他の土州人が、他の不平連と組合って政府を転覆しようと考えていたのは一朝一夕のことではない。それに、陸奥宗光が背後から力を添えて、追々不平の同志も殖えてきた。折柄突発したのが西南役であるから、この一列の喜びは一通りではなかった。

まず、林と陸奥が京都へ行き、小室信夫が金策にかかり、それぞれに方面を変えて運動には着手したが、何事にも先立つものは金である。

殊に陰謀に要する金は、相当に多い額でなければならぬ。林の名で土佐の白髪山を政府に売りつけてあるから、その金が下がれば十五万円あるのだが、西南事変が起きたので、用心深い大久保は大蔵卿の大隈に申し付けて、この金を容易に下げ渡さなかった。それが為に、万事意の如くならず、上海の英人ロザーから、スナイドル銃を八百挺買い入れる約束は出来ていても、金が無いので、引き取ることが出来なかった。

大江は井原と共に神戸へ出て、これとは別に、暗殺の計画に没頭していた。豊前中津の川村矯一郎を暗殺の実行者に宛て、木戸孝允を斃して政府を脅威し、人心の動揺を起こさせようという策を執ったのである。

政府の秘密は、陸奥が一々知らせて来るのでよく判るから、その点については極めて便宜であるが、いずれにしても金の方ですっかり行き詰っているため、考えたことの大半は行うことが出来なかった。

(『伊藤痴遊全集. 第6巻』平凡社 昭和4年刊 p.434~435)

林有造は板垣退助の配下で戊辰戦争を戦い、明治維新後は初代の高知県令(参事)を務め、板垣が参議を辞任したのに合わせて県令を辞職して、板垣とともに立志社を起こした人物の一人であるが、西南戦争勃発直後に高知でも政府転覆をはかるべく行動を起こそうとした首謀者である。西南戦争勃発の情報を入手すると林は、銃を手配し仲間を集めて起ちあがることを決意した。

林自身が語った内容を書き起こした『林有造氏旧夢談』に経緯が詳しく述べられているが、仲間に依頼した武器調達の件は明治十年(1877年)二月十三日にすでに約定したとの報告を受けて、林はもう二度と東京には戻らないかもしれないと考え、翌日に母とともに帰郷しようとした。

十四日余が帰県の目的たるや県下の有志を己に加担せしめ、銃器の手に入り次第直ちに兵を挙げて大阪を突撃せんと決心す故に、あるいは上京の期なきやも知れざれば、余は早朝に荷物を横浜に送り置き、午前十一時一先ず母を伴うて木挽(こびき)町の旅宿に至り、母と共に午後一時の汽車に乗らんと新橋停車場に至れば、岩神氏らまず在り。多人数の兵隊繰出すを以て切符を売切れり。次の発車も兵隊に買い切られ切符なしという。

『林有造氏旧夢談』青木嵩山堂 明治24年刊 p.21

電車の切符は西南戦争に向かう兵士に買い切られていたのだが、なんとか乗客の切符を譲り受けて電車に乗り込み、横浜から船を乗り継いで帰郷している。

ところが、林が注文させた銃はたかだか八百挺に過ぎない。彼はわずかの武器でどのように戦うことを考えていたのか。伊藤痴遊の前掲書にはこう記されている。

当時の大阪鎮台には、わずかに一箇中隊の兵隊が、留守番をしていたのである。あの広大な城内に、たった一箇中隊というのであるから、八百くらいの壮士でも容易に乗っ取ることが出来ると見て、林はその準備のため帰国した。大阪城を乗っ取って、出征していく官軍に、後顧の憂いを抱かしむけばそれだけ西郷の力が伸びる、と見たのであろう。

また一面から言えば、金のないため大掛かりの挙兵は出来ぬから、先ずこういう事をやって人心の動揺を起こさせたら、徐々に進もうというのであった。

(『伊藤痴遊全集. 第6巻』p.436)

林が帰郷してメンバーを集めようとすると想定した以上のメンバーが集まったという。高知県士族にとっては、薩長が牛耳る明治政府はよほど許し難き存在であったと理解して良い。

木戸孝允暗殺計画失敗

林が帰郷した後、京都である出来事が起きている。前掲書にはこう記されている。

「内閣顧問の木戸孝允が誰かに襲われて、既に斬られる所であったが、辛うじてその難を免れた、という出来事であった。

暗殺は、大江と井原の受け持ちで木戸を襲うたのは川村矯一郎であったが、木戸が強かったために目的を果たし得なかったのである。

京都の行在所に陛下は御駐輦遊ばされ、それが為多くの大官は来ていたのだ。そのうちの木戸は、大久保と相並んで国家の重きを荷うている政治家であるから、これを斃せば人心の動揺も引出し、大勢の上にも影響するものとみて、先ず木戸を斬れというのが、この事件の内容である。

然るに木戸は斎藤弥兵九郎の門人で、剣術は非常にすぐれていた。川村が最初に斬りつけた時一刀浴びせられたら、いかに腕が出来ても木戸の命はなかったろうが、これを引ッ脱して身構えをされたら、もう川村の及ぶところではない。

かえって川村の方が危なくなったから、その場を逃げ出した。最初斬り損じた時、木戸は鞭を以て川村の小手をうったので、持っている刀を落とした。それを拾っている隙を与えられないので、川村は止むを得ず遁れたのである。

川村の持っていた刀は、陸奥がそのために与えたもので、木戸はかつて陸奥から示されて確かに見覚えがあったから、この事件の裏には陸奥のいることも判った。」

(同上書 p.436~437)

このように、大江卓らが仕掛けた刺客の川村矯一郎は刀を失ってしまい遁走したとあるのだが、黒龍会の編纂した『西南記伝 下巻1』では、川村は高知県の情報収集のために政府が送り込んだ人物として記されている。

木戸孝允の日記や伝記を読んでも、この事件について一言も触れていないのは不自然であり、木戸暗殺未遂事件そのものが川村の狂言であり、大江らと謀議を繰り返しながら情報を収集していた可能性は残る。いずれにせよ、川村が持っていたという刀から犯行に加わったメンバーが割出され、政府からその動きを注視される対象となる。

林有造らの捕縛

立志社は板垣退助らにより設立された高知県の政治団体で、のちに自由民権運動の中心となるのだが、二月に林の提案を受けて、銃器を準備し気に乗じて蹶起することを決定していたのだが、肝心の銃器がなかなか手に入らなかった。林の白髪山売却資金を当てにしていたのだが、現金がなければ武器を入手できない。しかし、政府からは数ヶ月たっても通知が来なかったのである。

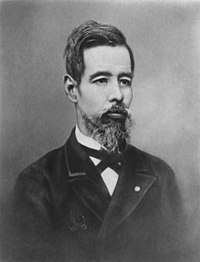

ようやく連絡が来て林は上京することになるのだが、政府は林には公債証書で売却代金を渡したという。これでは林はそのままでは使いようがない。林はいろいろ現金化を試みるが困難であったために、同郷の岩崎弥太郎と相談し、十五万円の公債証書はわずかに半額で譲り渡すこととなった。

それから林は、どこに行っても影のように何者かに付き纏われるようになる。京都へ出て陸奥に会ったのち東京に向かって計画を練ろうとした。

船の都合が悪いので、陸路を車で東京へ着いた。その翌日に旅宿を出る所へ、警視庁から警部巡査がやって来て、ついに拘引してしまった。

同時に大江卓も鷲尾隆聚も、みな所を異にして捕縛された。毎日のように拘引されるものがあって、今までの計画はすべて画餅に帰した。事件の掛官は玉乃世履(たまの せり)であったが、その他二三の判事が手伝いとして加わり訊問は始められた。

充分に証拠を捉えてから一網打尽にやっつけたのであるから、いよいよ訊問という段になれば、如何に林や大江が詭弁を揮って言い抜けようともそれは駄目である。殊に玉乃は明判官の名のある人、その訊問ぶりに疎漏はなかった。

ついに一同は自白の余儀なきに至った。木戸を暗殺しようとした事件も川村が巧みに弁疎したが、木戸に押えられた刀が証拠で、陸奥の罪状も明らかになった。・・・中略・・・

(同上書 p.438~439)

政府の方では、はやくから林・大江の陰謀はわかっていたが、うっかり手をつけてそれがために西郷の方へ力をつけるような事があってはならぬから、とにかく熊本の包囲戦がいずれとも一段落つくまでは知らぬ顔をしておれというので、実は捨てておいたのであるが、それも一段落ついて薩軍の敗北となったから、そこで金の代わりに公債証書を下げ渡して、ヂリヂリ困らせたのち一同を捕えたのであった。

事件が発覚して林・大江らの幹部らが逮捕されたのは明治十年(1877年)八月であったが、陸奥宗光に対しては、政府はなかなか逮捕できなかったという。その事情について伊藤痴遊はこう記している。

すべて証拠は挙がっていたのだが、政府の方にしてみると、いやしくも元老院の幹事を現に勤めている者が陰謀の主謀である、というようなことは政府の威信にも関するので、すぐには捕えかねたのである。かつ、一たび捕えた以上は退引(のっぴき)せぬというだけに、用意が整わなければ容易に手が出せないので、その逮捕を後廻しにしたわけであった。陸奥はその事情をよく知っていて、横着千万にも毎日元老院へ出て政務を見ていたのだから、驚きいる外はない。

この事件について大久保のとったすべての処置は全く行届いたものであった。仮に後藤や板垣が事件に多少の関係があって、疑惑は深くなっても、なるべくそれを追求するな、と内命を発していたほどによく意を用いたものであった。その理由は、板垣と後藤は維新の元勲であるから、そうした人物を軽々しく取押えるが如きことは深く慎むべきことであって、大概のことなら見逃してしまった方が政府の威信を保つ上に於いて、かえって良策であるというのであった。また陸奥のことに関しても、なかなかに深慮を払った。元老院は立法府の最高機関たる権力を持っているものであるから、その官府に幹事として重きをなしている陸奥の如きものは、見逃し得るだけ見逃した方がいいという意見であった。けれども、林や大江の訊問が進むにつれて、陸奥の罪状は、段々判然として来たから、そこでいよいよ見逃すことが出来なくなったのである。

(『伊藤痴遊全集. 続 第3巻 陸奥宗光』p.453~454)

陸奥が逮捕されたのは明治十一年(1877年)の春であったが、その頃に大久保利通は石川県士族等六名に暗殺されている(紀尾井坂の変)。また八月には陸軍の近衛兵部隊が西南戦争の行賞についての不満などから武装反乱事件(竹橋事件)を起こしている。

林有造、大江卓は死刑になるものと覚悟していたが、このような不穏な情勢下で大審院に於いて八月に下された判決は十年の禁獄であった。陸奥宗光も原案では十年の禁獄であったのだが、井上馨が五年に改めたのだという。当時の政府は、国事犯の処分については内閣の指図によって決定するルールであったのだそうだ。

さらに陸奥は、伊藤博文の尽力により明治十五年に特赦で放免されている。

出獄すると直に無任所全権公使になった。それから洋行して、帰朝ののちアメリカ全権公使に任ぜられた。

『伊藤痴遊全集. 第6巻 』p.446

罪質は立派な国事犯であっても、刑余の人たるには違いない。それを、これまでに出世させたのは、ひとえに伊藤の骨折りであった。

陸奥が伊藤のもとで不平なく勤めた理由はこの点にあるのだが、もし伊藤がいなければ陸奥が外交や条約改正で、わが国の為に力を発揮する機会は訪れなかったことであろう。

陸奥は明治二十七年(1894年)、日清戦争が始まる半年前に日英通商航海条約の締結に導き、幕末以来の最大の懸案であった不平等条約の改正に成功した。条約改正についは、いずれ機会を改めて記事にまとめることとしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント