銃撃戦となった経緯

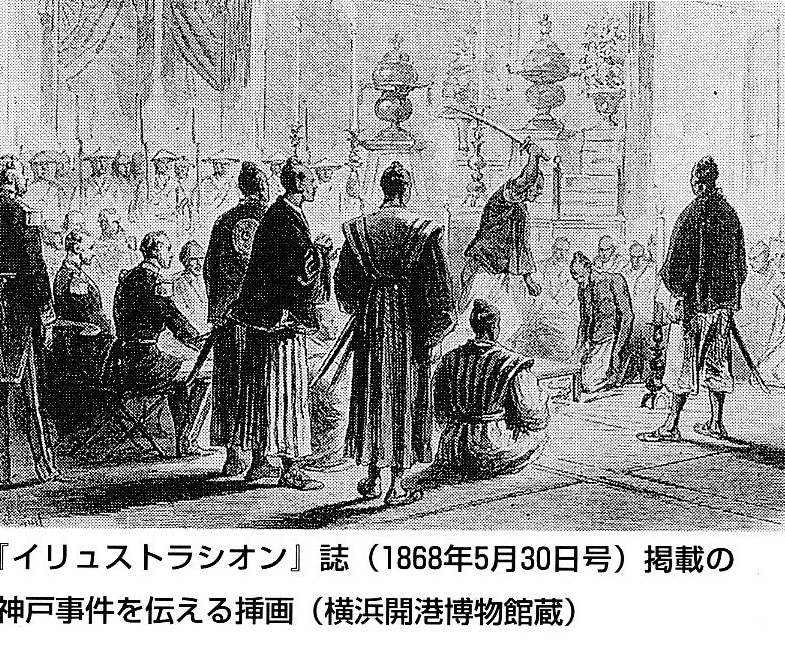

このブログで慶応四年一月三日(1868/1/27)から六日(1/30)にかけて起こった鳥羽伏見の戦いのことを書いたが、終戦してわずか五日後に、神戸の三宮神社前において備前(現岡山県)藩兵が外国人を負傷させたのち、外国軍と銃撃戦に発展して大問題となった神戸事件が起きている。

上の画像が事件の起きた三宮神社だが、境内の左に小さな祠があり、神戸事件についての解説が書かれた立て札がある。

このブログで何度か紹介した英外交官のアーネスト・サトウが、その日事件の起きた現場の近くにいて著書にこう記している。

2月4日(慶応四年一月十一日)、この日早朝から備前の兵士が神戸を行進しつつあったが、午後二時ごろ、その家老某の家来が、行列のすぐ前方を横切った一名のアメリカ人水兵を射殺した。日本人の考えからすれば、これは市の懲罰に値する無礼な行為だったのである。

そのあとで、彼らは出会った外国人をかたっぱしから殺害しようとしたが、幸いにも大事には至らなかった。後に外国人居留地となった場所は、当時は広々とした野原で、その奥の端を大きな道路が通っていたが、そこを行進中の備前の兵士が確かに元込銃で突然火ぶたを切ったのである。すると外国人が平地を横切って、ころげるように逃げていくのがみられた。

アメリカ海兵隊はすぐに相手を追撃した。わが第九連隊の警備隊も召集され、また若手のフランス水兵も上陸を命ぜられた。

ブルースの指揮するイギリス警備隊の半数は、神戸から外国人区域へ通ずる入口を占拠するため急派され、残りの半数は敵を追撃して行った。野原の東端にある生田川の河原に到るや、備前の兵士が約六、七百ヤード全貌を密集した縦列で進んでいくのが見えたので、川の堤の切れ目から突進して行って火ぶたを切った。わが方には、少なくとも六名のライフル銃を持った非戦闘員が混じっていたが、それらの人々も発砲した。しかし、ウィリスとミットフォードと私は、拳銃しかもっていなかった。

わが方の最初の一斉射撃にあうと、敵は方向を変えて路傍の畠へ駆け込み、堤防の下からわれわれ目がけて発砲した。これに対し、こちらも銃火を報いたので、敵はひとたまりもなく潰走した。これを負って、隠れそこなった敵兵を見つけては、射撃しながら進んだが、敵はついに丘陵の中へ逃げ込んで、全く姿を消してしまった。

(アーネスト・サトウ『一外交官の見た明治維新(下)』岩波文庫 p.130~131)

新政府から徳川方の尼崎藩(現:兵庫県)を牽制する目的で摂津西宮(現:西宮市)の警備を命じられた備前藩の家老・日置帯刀(へき たてわき)の一隊が、今の三宮神社前に差し掛かった時に、偶々この隊列を横切ろうとした外国人がいた。

武士の行列を横切る行為は「供割(ともわり)」と呼ばれていて武士にとっては非常に無礼な行為であり、場合によってはその場での「無礼討ち」が当時においては認められていたのだが、多くの外国人にその認識がなかったのはやむを得ない。

備前藩の日置帯刀がのちに提出した始末書によると、外国人二人が左から右に横切ろうとしたので取り押さえ、通訳の者が横断をやめるように説明しているところに、今度は右手から左に通ろうとする者がいたのでまた取り押さえ、身振り手振りで供先にまわるように伝えようとしたところ、その外国人は大声で怒って横断を強行していった。すると、いったん民家に退いた外国人が拳銃を取り出したのを見て、「その場の勢いでやむを得ず、道具を以て突懸り候ところ、浅手に御座候や」、外国人は建物の中に逃げ込んでいったことが記されている。その後近くにいた外国兵がこちらに発砲するのだが、銃撃戦となったことが書かれている。おそらく備前兵の誰かが先に発砲したのであろう。

犠牲者が少なかった理由

そもそもなぜ神戸にこんなに多くの外国人がいたのかというと、兵庫(神戸)港が慶応三年十二月七日(1868/01/01)に無事に開港し、外国代表団の全員と何人かの領事がこの日に神戸にいて、居留地として幕府より与えられてた土地の検分を行っていたからである。

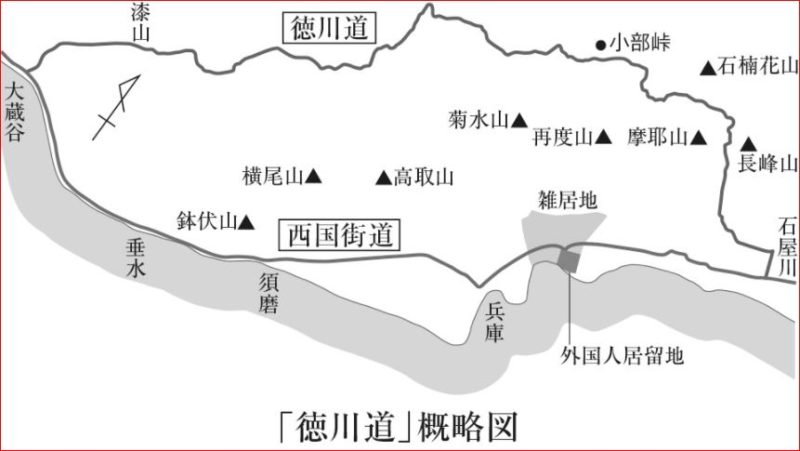

Wikipediaによると備前藩は、兵庫開港に伴い「大名行列と外国人の衝突を避けるために徳川幕府によってつくられた迂回路「徳川道」を通らず、「西国街道」を進んだことが事件の引き金の一つとなってしまう」と記されている。

文久二年(1862年)の生麦事件の教訓から、幕府は居留地近辺での外国人とのトラブルを避けるために石屋川から大蔵谷の間を抜ける道を開削し、兵庫港開港と同日に「徳川道」を開通させていたのだが、備前藩がその道を通らなかったために、何人もの外国人と出くわすこととなり、事件を起こしてしまったというわけである。しかしながら、砲兵隊を含む行列がアップダウンの多い山道を通り抜ける選択肢はないだろう。

備前藩が銃を放った先には各国の公使や外交官などの重要人物が多数いたのだが、犠牲者が少数で済んだことは明治新政府にとっては幸いであった。

アーネスト・サトウの記録ではアメリカ人が射殺されたと書いているが、他の外国人や日本側の記録によると、幸い死亡者はいなかったようである。

サトウと同様に拳銃で参戦した英外交官のA.B.ミットフォードも記録を残しており、犠牲者が少なかったことの理由についてこう記している。

幸いだったのは、兵士たちが銃の照準の合わせ方が分かっていなかったことで、後で判明したことだが、最近、アメリカから買い入れたばかりの銃だったのである。私の古い友人ドーチェスター卿がセバストリの要塞攻略の話をしてくれたことがあったが、彼ら備前兵の発砲の仕方は、その要塞戦で軍曹が部下に命令したのと同じやり方…「照準千ヤードにして敵を仕留めろ」であった。一斉射撃が何度か行われた。ハリー・パークス公使とスナップ艦長も、その真っただ中にいた。他の公使たちや、その他おおぜいが銃火にさらされた。幸いにも、オウナイダ号の若いアメリカ水兵が軽いけがをしただけであった。

(A.B.ミットフォード『英国外交官の見た幕末維新』講談社学術文庫 p.118)

ミットフォードは備前兵が外国人を狙って撃ったと主張しているのだが、実際に備前兵が撃った弾痕は、税関の壁や掲揚されていた旗に多数残されていたという。そのことから、備前兵が威嚇のために銃を上に向けて撃った可能性もあるのだが、日置帯刀の始末書には威嚇したとは書かれておらず、実際に銃弾でけがしたアメリカ人も出て一人いるのである。

現場近くにいたイギリスのパークス公使は各国艦船に緊急事態を通達し、英米仏の三国が兵を繰り出して数度にわたる射撃の応酬があったのだが、備前藩兵を見失ってしまい、追跡を断念したという。

外国人の怒り

この事件に関する外国人の怒りは激しかった。岡久彀三郎 著『神戸市史概説 神戸物語』にはこう記されている。

彼ら(列強諸国)は、居留地を防備の状態に置かねば不安なりと為し、日本政府に抗議書を送るとともに、生田筋の関門は英国水兵が、塹壕を掘り砲を備えて據守し、三越前の関門は米仏兵が占拠し、その間に歩哨線を張り、海上にては兵庫在泊の諸藩の汽船をば、保障抑留と称して神戸に曳航し、その積荷其の他を略奪するの暴挙を敢えてした。

(岡久彀三郎 著『神戸市史概説 神戸物語』昭和17年刊 p.237)

このように列強諸国は、外国人居留地防衛のために神戸中心地を軍事占拠し、たまたま兵庫港に停泊していた筑前藩、久留米藩、宇和島藩、旧幕府の四隻の船舶を拿捕したのである。

列強諸国がずいぶん酷いことをしたと思う人が大半だと思うのだが、この時点において、朝廷は諸外国に対して徳川幕府から明治政府への政権移譲を宣言しておらず、諸外国にとって条約の相手方は旧幕府のままであったことを知るべきである。鳥羽・伏見の戦いに敗れたために旧幕府が居留地を守れる状況ではなくなり、現実に新政府の命で動いた備前藩が外国人と敵対するとなると、彼らが自衛のために軍の出動を要請したことは当然のことだと思う。

報告を受けた朝廷は、あわてて一月十五日(2/8)に、神戸に東久世通禧、伊藤俊輔(博文)、陸奥陽之助(宗光)らを送り込み、六ヶ国の公使に国書を交付し、開国和親を朝廷より宣言した上で明治新政府への政権移譲を表明している。朝廷はここへ来て外交方針を開国和親に改めたのである。さらに神戸事件については、今後は薩長二藩の兵で神戸を守るので、諸外国の守兵を神戸から撤退させ、拿捕した船舶の拘留を解くことを要請している。

列強諸国は翌日書簡をもって武装解除と船舶返却の条件を提示してきたが、そこに政府の謝罪と、事件責任者の厳重処罰が含まれていた。新政府はそれをそのまま受け入れて、備前藩に対し、銃撃の責任者一名を切腹させるように命じている。

滝善三郎の切腹で助けられた新政府

しかし備前藩主池田茂政は攘夷論者で知られる徳川斉昭の九男で、前将軍であり、今では朝敵となった徳川慶喜の実弟である。急に朝廷の方針を「開国和親」と変更し、死者も出ていないにもかかわらず責任者の切腹を求める決定に納得できなかったのであろう、なかなか責任者の名前を届けてこなかったという。『神戸市史概説 神戸物語』にはこう記されている。

…憂慮した政府は、外務掛伊達宗城を兵庫に派し、その途上西宮駐屯の備前軍惣督に催促するところがあったが、ただちに届出を得るには至らなかった。この情勢を見た岩倉具視は、前途を憂い、備前藩の立場に同情せる書翰を贈り、終わりに「皇国更始一新の折柄、よんどころなく公法を以て御処置仰出され候あいだ、何卒、天朝のため、皇国のため、次は備前一国、日置一家のために死を甘んじ呉れたい」と懇ろな意を通告したのであった。備前藩主も外交方針の大転換が政府の方針であり、天朝の為とあっては最早朝命を奉ずるより外に方法がないことを悟って、ただちに日置帯刀に対し、藩主の苦衷と真価を愛する哀情を披歴した親書を与えたので、帯刀も万策尽き、ついに滝善三郎信正を責任者として、伊達宗城に届出たのであった。

(『神戸市史概説 神戸物語』p.238~239)

滝善三郎が神戸事件で発砲を命じたわけでなく、隊列を横切った外国人が拳銃を構えたのを見て、咄嗟に誰かが発砲したのが発端ではなかったかと考えるのだが、滝は第三砲兵隊長として神戸事件の全責任を背負い、二月九日(3/2)の夜に兵庫の永福寺で六ヶ国の検証人立ち合いのもとに壮烈なる割腹を遂げている。イギリスのミットフォードがこの席に立ち合い、滝の処刑についてこのような感想を述べている。

今までにも数多くの外国人襲撃事件があったが、その多くは、報復措置はなされていなかった。今回の事件の犯人の罪は、過去に攘夷党の犯した暴力行為の中でも最大のものである。もし、彼を赦免すれば、同様な犯罪が再び繰り返される恐れがある。この士官が自分の犯した行為を天皇の宣告により償ったという情報は、日本国中に行き渡り、天皇が外国との交際に積極的であるばかりではなく、条約の侵害を処罰する気構えであることを証明することになるだろう。

(A.B.ミットフォード『英国外交官の見た幕末維新』講談社学術文庫 p.125)

アーネスト・サトウもこの席に立ち会っており『一外交官の見た明治維新 下』に、滝の切腹について少しばかり書いているが、ミットフォードは前掲書のp.127~133に詳細な記録を残している。武士の切腹の作法の一部始終がここまで生々しく記されている本はほかにあまりないのではないだろうか。

この神戸事件は新政府として最初の外交案件となったのだが、もしこの事件の対応を誤っていたら、あるいは、備前兵の放った弾が外国の重要人物を負傷させていたとしたら、どうなっていたであろうか。新政府と言っても生まれたばかりであり、国内体制も整っておらず、資金力もなく外国と戦う余裕はなかった。わが国は列強諸国の干渉を受けて、国土の一部が植民地となる事態もありえたのではないだろうか。

岩倉具視が外交方針を転換して「開国和親」を宣言し、理不尽な外国の要求をそのまま呑んで責任者を厳刑に処すことを決めたのだが、滝善三郎は国を守るためにこの刑を受け容れ、外国人の前で壮烈な割腹を遂げたことによりこの事件は終結し、新政府は救われたのだと思う。

滝は享年三十二歳で妻と男女各1人の子があり、息子の成太郎(しげたろう)は備前公の直参に引き立てられ、滝の出身地に近い岡山県御津郡御津町金川の七曲神社に「滝善三郎義烈碑」、神戸市の能福寺に「滝善三郎正信慰霊碑」があるのだそうだ。

滝の辞世が今に伝わっている。

きのふみし 夢は今更引かへて 神戸が宇良に 名をやあげなむ

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント