前回の「歴史ノート」で、明治六年十月に大久保利通や岩倉具視が征韓論に大反対して、西郷隆盛、板垣退助、江藤新平、後藤象二郎、副島種臣らは辞表を提出して下野し、彼らに近い官僚・軍人の約六百人が職を辞した政変について書いたが、今回はその後の江藤新平に焦点を当てて書くこととしたい。

明治六年の政変直後の情勢

維新以来、明治新政府に対して不満を持つ者が少なくなくなかったのだが、征韓論が破裂したことで、各地で不満が爆発しそうな不穏な情勢となっていた。

渡辺幾治郎 著『大隈重信 : 新日本の建設者』には、政変直後の情勢についてこう解説されている。

征韓論の破裂で、朝野に於ける新旧主義の衝突は到底免れぬ勢いとなった。維新以来、明治新政府に対する不平の徒、西洋文明の輸入を嫌った保守主義者、攘夷の流れをくむ国権論者、封建制度が撤廃から浮かぶ瀬もなくなった不平士族、薩長専制に対する閥外の不平家等々、総て現制度、現政府に平らかならざる連中は、西郷隆盛を以て、板垣、副島、江藤等を以て唯一の頼りとし、唯一の代表者としていた。この西郷以下の諸参議が悉くやめたので彼らの望みの綱は切れ果てたのだ。この上は尋常の手段では到底その目的を達し得られぬとは、等しくその感ずるところであった。されば西郷が桐野、篠原以下の同志を率いて薩摩に帰ったと聞いては、悉(ことごと)く皆を決して西南の点を眺め、もし西郷が起ったら後れまいぞとは、東北から九州と全国に渡る不平党の期せずして一致した考えであった。・・・中略・・・

薩摩藩出身の近衛隊の士官は病気といって大半帰国した。十月二十五日天皇は勅諭を発して引き止めたもうたがその効がなかった。十二月七日には陸軍鹿児島分営が焼失した。無論不平党の所為で、十二日にはとうとう解散してしまった。翌七年一月十四日には高知県の武市熊吉らが右大臣岩倉具視を赤坂喰違で要撃した。熊吉らは征韓党である。

(渡辺幾治郎 著『大隈重信 : 新日本の建設者』照林堂 昭和18年刊 p.404~405)

岩倉具視は九人の刺客に襲われたが、眉の下と左腰に軽い負傷はしたものの、皇居の四ッ谷濠へ転落し、襲撃者達が岩倉の姿を見失ったため一命を取り留めたという。さすがの岩倉もこの時のショックは大きく、一ヶ月近く公務を休んでいる。そして、その療養中に不平士族による佐賀の乱が起きているのだ。

江藤新平が佐賀に帰郷した事情

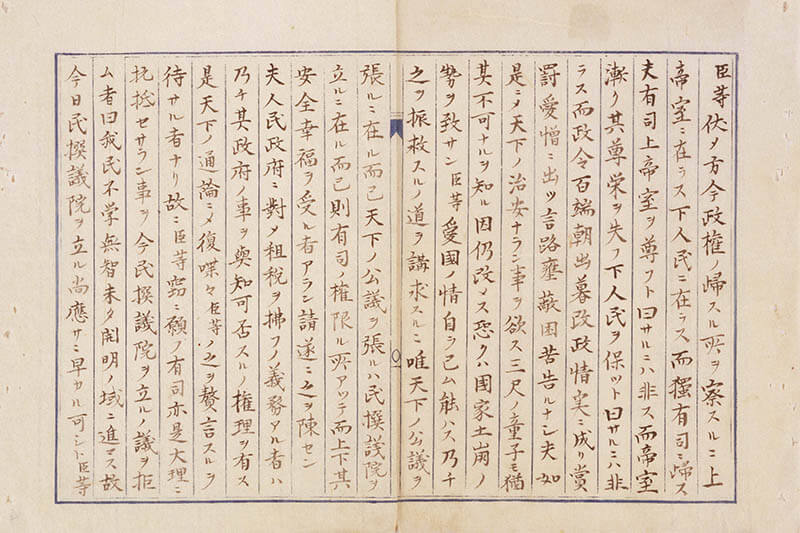

西郷は先に帰国したものの、江藤新平らは政府から東京に留まることを求められていて、副島種臣・後藤象二郎・板垣退助らとともに善後策を協議していた。そして明治七年(1874年)一月十二日に日本最初の近代政党である愛国公党を副島種臣邸で結成し、民撰議員設立建白書を署名して政府に提出している。この全文は板垣退助監修『自由党史 上』で読むことが出来るが、簡単に要約すると、政治権力が一部の官僚に独占されている現状を憂い、この窮地を救うために、国政を担う人物を国民が選ぶことが出来るよう「民撰議員」を設立すべきであるとの内容である。

この建白書には江藤新平の署名があるのだが、江藤は署名した翌日の一月十三日に横浜から汽車に乗り佐賀に向かっている。江藤が急いで郷里に向かった理由は、不平士族をなだめる必要があると判断したからなのだが、どういう経緯で佐賀の士族の不平が爆発したのであろうか。

伊藤痴遊 著『隱れたる事實明治裏面史』に、佐賀の士族たちの不満が爆発した事情が次のように解説されている。

佐賀藩の士族が、維新の際に議論ばかりしていて、何時も内訌(うちわもめ)で紛擾しているうちに、天下の事は既に定まって、薩長二藩の後に従っていくようになった。それを憤慨して、何時か一度は佐賀藩の実力を示したい、と思っていた者も多くあったのだ。然るに明治六年に征韓論が起こったから、それらの人は得たり畏(かしこ)しと、剣を執って立ったのである。今度こそは他藩の人に先んじて朝鮮に渡り、大いに奮闘して、佐賀藩の力を示そう、と力んでいた甲斐もなく、征韓論は遂に敗れて、江藤・副島の両人は、西郷等と共に職を辞したという報知があったので、この時の藩士の激昂は非常なものであった。

「縦令(たとえ)、政府が征韓の事を止めても、我等は飽く迄もその実行を期さなければならぬ。わが佐賀人の独力を以て、鶏林八道を蹂躙し、我皇威の発揚を計り、海の外に領土を求めるの端を開かねばならぬ」

と言って、非常な意気込みで、その事務所まで設けたのだ。征韓先鋒請願事務所という看板を掲げ、同志を糾合して大活動をやっていたのだ。朝鮮征伐の事務所を設けたのは頗る奇抜な、面白い計画であった。これは佐賀藩ばかりではなく、何れの藩にもあったことだが、藩中更に党を結んで互いに反噬(はんぜい:噛みつくこと)し、事毎に相争うという風があって、是が為に天下の大事に駆けつける機会を失ったこともあり、また惜しむべき人物を無益と殺してしまったこともある。佐賀の士族も維新前から、そういう傾きがあって、常に両派に分かれ、互いに排擠(はいせい:押しのけること)していたのである。維新前に勤王佐幕で闘った感情は、維新後にまで遺っていて、やはり何事についても相容れぬ傾きがあった。江藤を崇拝して、その意見に従うていた一派と、闇雲に江藤を排斥して独り自ら高く止まっている一派と、これが征韓論の際にも、激しい軋轢をしていたのだ。

(伊藤痴遊 著『隱れたる事實明治裏面史』成光館出版部 大正13年刊 p.526~527)

佐賀では明治六年十二月二十三日に征韓の際には先鋒を務めようとする征韓党が組織され、それに対して、征韓には賛成するものの、江藤の一派には組しない憂国党がほぼ同時期に組織されたという。

そして征韓派は、参議の職を辞したばかりの江藤と副島を招聘することを決め、二人の帰県を促すために東京に党員を派遣した。二人は佐賀の不穏な空気を鎮めなければならぬと考え帰郷を決意したのだが、板垣退助は不平士族のために謀反の渦中に巻き込まれることになるので今は帰るべきでないと説得し、結局江藤ひとりだけが帰郷することとなったのである。

江藤が佐賀に帰ったのは、「兵を佐賀で起こせば、九州、中国、四国の不平士族が立ち上がり、岩倉・大久保一派の政府を転覆させて、政治改革ができる」と考えていたという説が大半だが、当初は不平士族たちを鎮めることが目的で帰郷したのではないだろうか。

江藤は帰郷する直前に麹町平河町の家屋を買い求めていて、家族のために家計に必要な資金を残さなかったのだが、鹿島桜巷 著『江藤新平』では次のように解説されている。

もし一身を郷党有志の犠牲になげ出すつもりで帰県するのであったら、残る家族のために多少の財産も残していったろうし、身後の処置もつけていったであろう。然るに半月か一月の滞在のつもりで家を出て、何らの家計費も置いていかなかったのは、何の意味もない、手軽な帰省と思うたからである。その刑死後、買ったばかりの邸宅は官に没収される。一家を支持するの余財もない遺族は、東京に生活を立てることもならず、郷里に帰りて、細い家計を営んでいたのはいかにも気の毒の至りである。この一事を以て見ると、江藤が止むなき勢いに迫られて、挙兵に与ったものであったことが分かろう。

(鹿島桜巷 著『江藤新平』実業之日本社 明治44年刊 p.127~128)

征韓党はすでに朝鮮出兵の準備を整えていた

ところが佐賀に帰った江藤は、自分一人ではとても鎮撫できないと判断し、副島の帰県を促したのだが、副島は再三政府に願い出ても政府は内地旅行を許さなかったという。

その当時の佐賀県の雰囲気を前掲書ではこう記されている。

征韓党は江藤を親しく迎えるに及んで、士気更に振い、ともに誓言して曰く「従来、議論に偏して、実行を欠くはわが佐賀人の通弊である。戊辰の役、我が藩が薩長の驥尾に附せざるを得ざるに至りし所以のものは即ちこれが為である。今や我が党にして天下に率先してことを成すに非ずんば、恐らくは碌々人後に落つるを免れぬであろう」と。ここに一党は、一の国民軍のような組織と変わり、政府の指揮を待たず、朝鮮出征の企てを為すに至った。

当時佐賀市民の共有金というものが一万二千円あった。それから旧藩主鍋島家の家禄が二万五千円あった。一党はこれを利用して兵器を買い入れたのである。・・・党の兵器買入方は数次船で長崎に渡り、外国人の持てる兵器を買い入れたのである。故に小銃は新式の物を多く手に入れることが出来た。また野戦砲は旧藩時代から鉄砲製造人があったので、制作も自由に、山砲の如きは数十門を製するに至った。これらの準備は江藤の帰県前に既に着手していたので、江藤も親しくこれを見るに及んでその準備の進んでいるのに驚いたほどである。

朝鮮出兵の準備はこのように整うた。もういつでも出発するに差支えない。党の有志は江藤に迫って、さぁどうすると催促が厳しくなる。江藤はこれを静かに宥めて『マァ騒ぐな。自分にも考えがあるから、徐(おもむろ)に時機を待つよい』と抑えていたが、次第に手におえなくなったので、その気勢を避けて、暫らく佐賀を立ち退き、長崎深堀の間に悠遊していた。

(同上書 P.131~133)

内乱が起きているわけでもないのに出兵を命じた政府

このように佐賀の征韓党は、当初から政府に対して武力を用いる意図はなかったようなのだが、時の政府はこれを謀反とみなしていきなり弾圧を加えようとしたのである。

新県令岩村高俊は赴任途上で政府の内命を以て一大隊の出兵を鎮台に申し込んでいる。時の司令官種田少将は、内乱を起こそうというわけでもないのに兵を出しては、政府から戦闘を挑むようなことになると反対したのだが、岩村は出兵を厳命した。

政府が鎮圧のために兵を送り込むとの情報に接して、征韓党は「我々を謀反人扱いにして兵力を用いるなら、こちらも武力で対抗すべき」と激昂した。

前掲書によると、江藤は、政府が鎮台兵を佐賀に向かわして未然に討伐することは想定していなかった。彼の考えは、征韓党の士気を高めて征韓の世論を喚起して政府の猛省を促そうと考えであったという。

また憂国党の党首・島義勇も政府の対応に激怒した。島は政府から征韓党を鎮撫する旨命じられていたのだが、父祖の地を守るために征韓党と共に鎮台兵と戦うことを決意したのである。だとすれば、佐賀の乱を不平士族による反乱だとする通説はおかしいと言わざるを得ないのだ。前掲書ではこう記されている。

鎮台兵の佐賀城入りは、初め県令岩村高俊の意に出たもので、また中央政府をして警戒を厳にせしめたのも、岩村県令の報告が針小棒大に、征韓党が戦意あるものの如く報告したからであった。故に佐賀戦役の直接原因は、鎮台兵の発向にある。戦争煽動の責任は江藤、島らよりも、むしろ政府当局者にあることは・・・開戦前後の状況をみれば自ずから判明しよう。

(同上書 p.138)

佐賀の乱と江藤らの処刑

征韓党・憂国党の連合軍は長く戦争を続けるだけの用意はなく、俄かに起こした戦争であるから、官軍が大挙して攻撃してきたらとても勝ち目はなかった。

佐賀軍は明治七年二月十五日に佐賀県庁を襲った緒戦は勝利することはできたが、その後官軍の本隊が福岡に到着して本営を置き、攻撃が開始されて佐賀軍を包囲した。そこで江藤新平は、西郷が起てば九州各方面の不平士族が相次いで起ちあがると考えて鹿児島に向かい、西郷の協力を得ようとしたのだが、残念ながら西郷は江藤の要請に応じなかった。

さらに江藤は高知県にも挙兵を要請したがここでも受け入れられず、高知県安芸郡東洋町甲浦(かんのうら)付近で警戒していた偵吏に捕縛され佐賀へ送還されている。

もし西郷が江藤の要請を受けていたら、九州全体に士族の叛乱が拡がっていたかもしれないのだが、政府はそうならないように手を打っていたのである。政府は、佐賀の乱の勃発の報を受けて、西郷等を牽制するために内閣顧問の島津久光を鹿児島に帰郷させている。島津久光が鹿児島に到着したのは二月二十日で、江藤が西郷に協力を要請したのは三月一日のことであった。

そうしたうえで、大久保利通が佐賀に於ける軍事行政司法の三権全権の委任を受けて現地に向かい、東京から引き連れた部隊に加えて熊本・大阪の二鎮台にも出兵を命じ、さらに海兵隊の艦船十三隻も送り込み、たとえ叛乱が九州全域に広がった場合でも鎮圧できるだけの軍事力を整えて佐賀軍を圧倒したのである。結局佐賀の乱は、江藤が西郷を訪ねて協力を要請した頃には鎮圧されてしまっていたのである。

捕えられた江藤は東京での裁判を望んだが、大久保は急遽設置した臨時裁判所において権大判事河野敏鎌に審議を行わせ、わずか二日間の審議で十一名が四月十三日の判決当日に斬首となり、百三十六人を懲役に処し、江藤と島はさらし首にされている。

江藤には答弁や上訴の機会も十分に与えられず、とても裁判と言える代物ではなかった。

江藤が処刑された日の大久保利通の日記にこう記されている。

今朝五時出張、裁判所へ出席。今朝江藤以下十二人、断刑に付き、罰文申し聞かせを聞く。江藤醜体笑止なり。

(『大久保利通日記. 下巻』日本史籍協会 昭和2年刊 p.258)

大久保のあまりに冷酷な文章に驚くのだが、いくら江藤を憎んでいたとしても、その斬首された江藤の体を見て「笑止なり」と書くのは異常な人物だと思う。

さらに大久保は曝されている江藤の首を写真に撮り、全国の役所へ配ってそれを壁にかけさせたという逸話も残されている。

その大久保は、四年後の明治十一年五月十四日に、馬車で皇居に向かう途中で六人の不平士族に殺害されているのだが、Wikipediaによると事件直後に駆けつけて大久保の遺体を見た前島密が「肉飛び骨砕け、又頭蓋裂けて脳の猶微動するを見る」と表現しているという。

よほど憎まれ、嫌われた人物でなければ、ここまでひどい殺され方はしないと思う。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント