明治六年(1873年)十月に大久保利通、岩倉具視が、西郷隆盛を韓国に特使として派遣する太政大臣三條實美の決定を覆したことから、西郷隆盛、板垣退助、江藤新平、後藤象二郎、副島種臣らが辞表を提出して下野し、彼らに近い官僚・軍人の約六百人が職を辞した(明治六年の政変)のだが、大久保利通は、西郷らが職を辞したわずか四ヶ月後の明治七年(1874年)二月に台湾出兵を計画し、五月に出兵している。教科書などでは大久保が征韓論に反対したのは、国内改革を優先したなどと書かれているのだが、内治を優先する方針であるならば、台湾出兵についても反対でなければ筋が通らない。なぜ、大久保は台湾出兵を行ったのか。今回はその間の事情について書くこととしたい。

明治初期の台湾問題

そもそも明治初期において台湾と日本との間にどのような問題が起きていたのだろうか。木戸孝允の伝記に明治四年(1871年)に那覇港を出帆した宮古島の船が漂流して台湾の南端にたどり着いた時の事が記されている。ちなみに文中の「生蛮人」は、ここでは台湾原住民を指している。

生蛮人恣(ほしいまま)に其乗船員六十六名の衣類を劫掠し、遂に五十四名を虐殺す。残員十二名僅かに虎口を免れて鳳山駅に遁走し、清国官吏の保護を乞う。清国官吏之を止留して翌年正月福建省福州府に護送し、六月に至りて初めて琉球に帰還することを得たり。

木戸公伝記編纂所 編『松菊木戸公伝. 下』明治書院 昭和2年刊 p.1691

この報に接した鹿児島県参事の大山綱吉は政府に対し、宮古島島民を虐殺した「生蛮人」を成敗することを建議した。その当時の政府は台湾が清国に所属しているかどうかがわらず大山の要請を斥けたものの、そののち政府は琉球からも昨年に島民が同様に生蛮人に虐殺されたとの陳情を受けたことから、明治六年二月に修好条約の批准のために清国に行く副島種臣に、台湾問題の交渉を命じている。そして三月には小田県(現在の岡山県東部)の船が台湾に漂着して四名が衣服や器械を略奪される事件が起きて、台湾を膺懲せよとの世論が日増しに昂まっていったのである。

種臣等は既に清国の天津に赴き、李鴻章と修好条規の交換を終了して北京に抵り、六月前光・永寧を総理衛門に遣わして生蕃の事を咨質せしむ。総理大臣毛昶熈すなわち生蕃には政教禁令の及ばざるを以て、政府は之を化外に置きて治理せざる情由を答えしかば、種臣等直に之を正院に稟報せり。

同上書 p.1693

要するに清国にとって台湾は「化外の地」であり、実効支配していない管轄地域外で起こった事件の統治範囲にはないと回答して、清国の責任を回避したのである。

その後わが国では、同年の秋に朝鮮特使派遣を巡って「明治六年政変」が起き、翌年一月に岩倉具視暗殺未遂事件が起き、二月には民選議員設立建白書が提出され、大久保利通が台湾征討を計画。三月には江藤新平らの佐賀の乱が起き政情不安が高まっていき、五月には台湾に出兵している。征韓論に反対した大久保利通が征台論を主張したのだが、当然のことながら政府内では激しい議論が交わされている。

木戸孝允は征台論に大反対した

その当時の明治政府の状況について大隈重信がこう記している。

・・・征韓論より起これる六年の内閣大動揺で、ひとまず朝鮮の事は後回しとなったかと思うと、七年にまたまた征台論という者が持ち上がって議論紛々再び内閣が動揺し始めた。

当時の内閣は三條(太政大臣)、岩倉(右大臣)、木戸、大久保、我輩と大木(喬任)、伊藤等であったが、三條公は病気で実権は岩倉公に移っていた。しかも西郷は既に退いて郷里鹿児島に隠れたので、その中心人物は何としても木戸と大久保とであった。その木戸は征台論に反対であった。内閣の中心人物たる木戸が不満なんだから事は頗る面倒になったんである。

しかし当時の情勢上日本の国家として、征台のことは騎虎の勢い止む能わざることで、専らその極に当たったのは我輩であった。木戸は勢い不満ならざるを得ない。そこでこの事からして、多年親しかりし木戸と我輩との間に、ここにはしなくも疎隔の端を発したんである。

松枝保二 編『大隈侯昔日譚』報知新聞社出版部 大正11年刊 p.12~13

このように、木戸孝允が征台論に大反対したのだが、彼は大久保が閣議で征台論を持ち出した際に激怒したという。伊藤痴遊の『隱れたる事實明治裏面史』によると、

木戸は、本気になって怒った。

「西郷が前年辞職したのは、征韓論が破れたためである。然るに今年になって、征台の事を行うとするならば、何故昨年に於いて征韓の事を行うて、西郷等の辞職を引止めなかったのか。昨年に於いて朝鮮を征伐することが、日本の国情に適さないとするならば、今年に於いて台湾を征伐することも、国情に適さぬ筈である。昨年は内治の改良を先にしなければならぬが、本年は内治の改良を後にしても、征台の事は実行する必要がある、というのは甚だ徹底せざる理屈である。

そういうことをすると、つまり世間の人が疑うている通りに、西郷を邪魔にして追出した、と言われても申訳は出来まい。また政府としても全体、何を方針にして立っているのか、甚だあいまいなものになって、今後の施政上には甚だ差し支えると思うから、自分は飽くまでも、征台論には反対せざるを得ぬ」といって、盛んにいきまくのみならず、或いは一大論文を認(したた)めて内閣へ持出すやら、その反対の気焔は実に凄まじいものであった。同時に山田顕義、鳥尾小弥太、三浦梧楼などという、長州出身の二流の軍将が、木戸を援けて騒ぎ出した。ここにおいて、今や征台の事は、全く薩長二派の争いとなった。大久保は一大決心を以て、長州派の反対の矢表に立ちて、征台の事を実行しようと掛かった。また木戸は辞職を賭して争うたので、先年の征韓論にも劣らざる紛争が、政府の内外に起こって来た。

伊藤痴遊 著『隱れたる事實明治裏面史』成光館出版部 大正13年刊 p.508~509

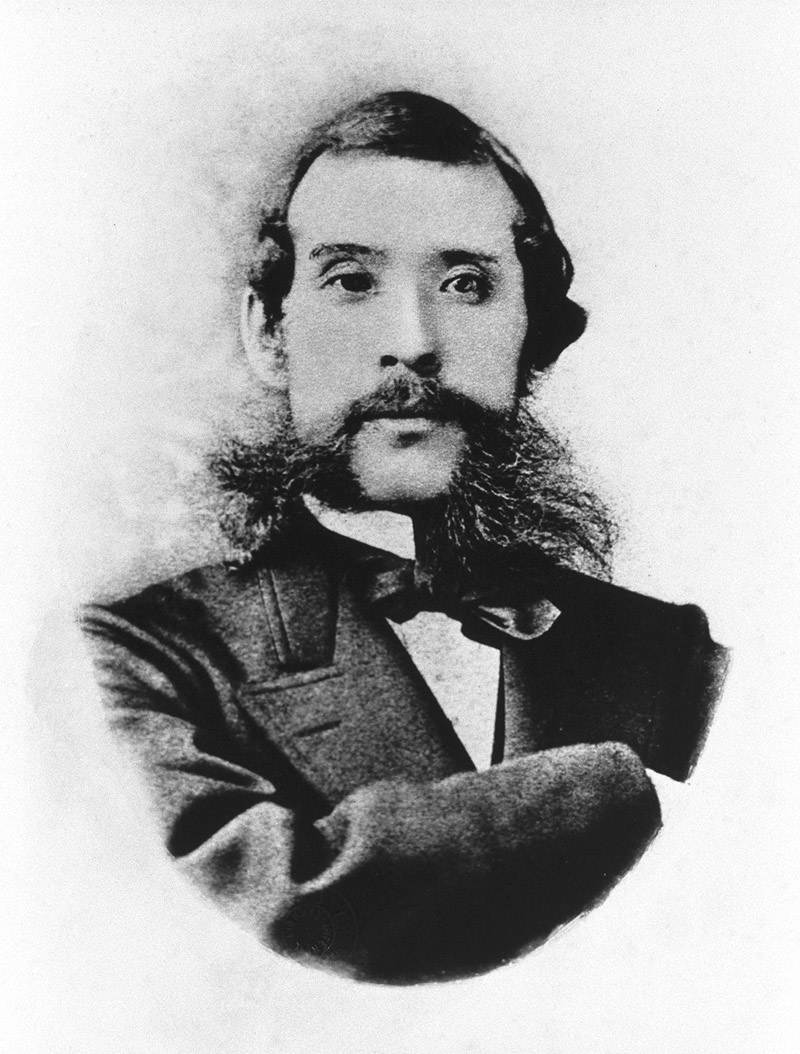

木戸がここまで反対したにもかかわらず、大久保は自分の考えを押し通し、とうとう征台総督に西郷従道を任命するまでになった。

大久保がここまで台湾出兵に固執したのは、各地で充満している不平不満の民心を引きつけた上で、自ら清国に渡って談判して決着させようという考えを持っていたのである。そして四月十八日に木戸は参議の辞表を提出して下野してしまった。

台湾出兵前のトラブル

かくして台湾出兵を決行することになったのだが、台湾事務局長官に任命された大隈重信は軍人連中と共に長崎に向かったのだが、大問題に直面している。

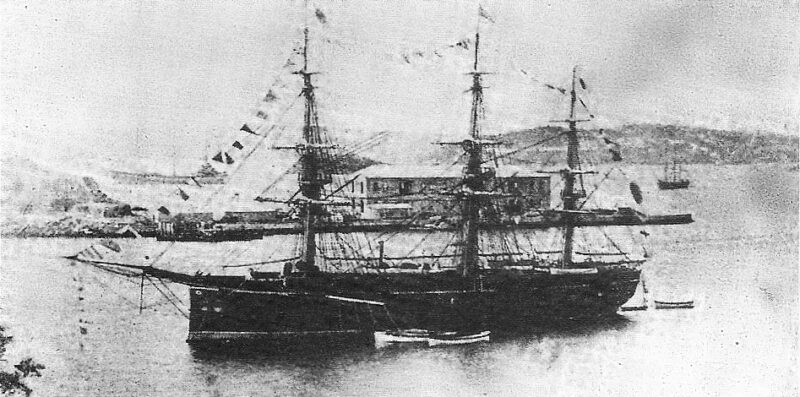

兵を出すまでは我輩の責任だが、今日から考えると実に滑稽に思われるが、サア兵を出そうというのに船が一艘もないという始末だ。三千五六百の兵を送り、これに兵器弾薬馬匹を送らねばならぬので、その頃としては大変なんである。ところが船がないんだろう。そこでいろいろ苦心して、英米の船を借りることにした。

ところが、いよいよ決まったと思うと、英米から台湾は支那の領地だ、これに兵を出すのは不都合だというので、英大使ハリー・パークス、米大使ジョージ・ビンガムを以て、英米は中立だという口実で、船長に命じて船を出すことを中途でやめた。サァ大変、絶体絶命という場合でトウトウ我輩独断で、その頃太平洋通いをしていた米国の火客船五六隻を買うことにした。当時我輩は大蔵卿として財政権を持っていたので、専断で政府の金を恣(ほしいまま)にし、これを支出したというので、非常な弾劾を被った。危うく進退伺を出さなければならぬところだが、既に乗船の支度整うたる、間髪を容れざる場合であるから下手に中止しようものなら軍隊内に不平内乱が起こりそうな形勢である。第一西郷が一向肯(うなづ)きはしない。

『大隈侯昔日譚』p.18~19

台湾は清国の領土であり、台湾と戦うことは清国と戦うことと同様である。英米は清国と条約を締結しているので、局外中立を守るほかはなく、戦争に使用するという船を貸すことは出来ないと言ってきた。そこで米船を購入することにしたのだが、あとになって米国は、同様の理由で戦争に行く船を譲ることはできないと言ってきたらしい。伊藤痴遊によると、政府は「この船を買い取る約束をしたのは戦争のない時分の事で、代金の授受もその前に済んでいる」と主張したことで、米国は船を引き渡したと述べている。また政府では、木戸の辞職に続いていろいろの紛争が起こり、台湾出兵のために一大禍乱が起こる恐れがあり、さすがの大久保も一旦征台軍を呼び戻すことに決定したが、今度は征台総督の西郷が承知せず、結局征台軍は五月三日に台湾に向けて出発したのである。

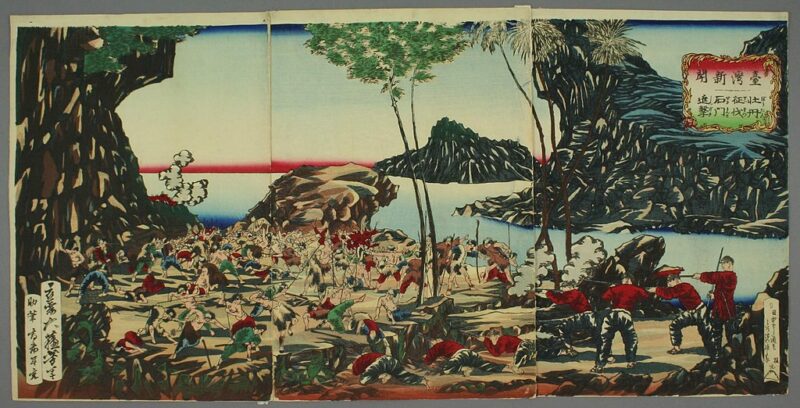

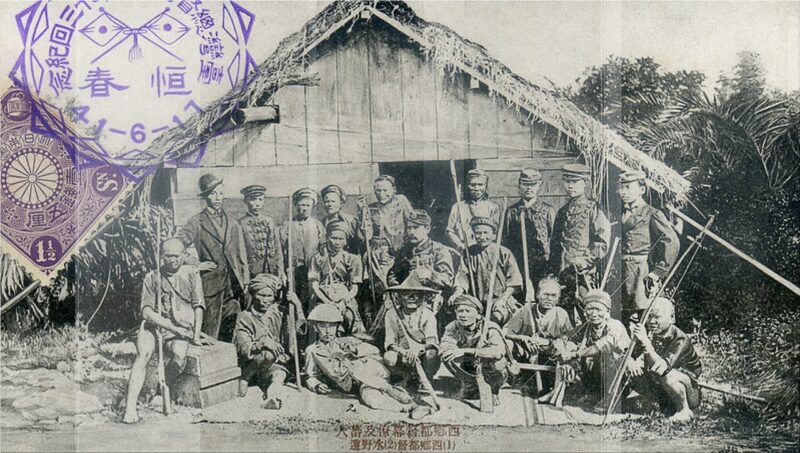

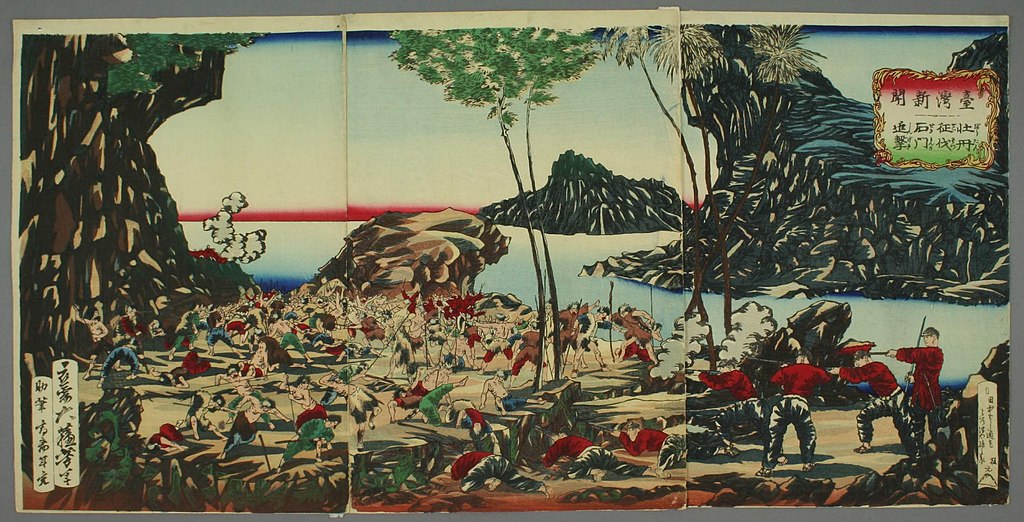

台湾征討と大久保の賠償金交渉

Wikipediaによると、日本軍は五月六日に台湾南部に上陸し、台湾先住民との間に小競り合いが生じたようだが、五月二十二日に台湾西南部の社寮港に全軍を集結し、以降本格的な攻撃を開始した。六月三日には牡丹社などの事件発生地域を制圧して現地の占領を続けたという。

日本軍は台湾の原住民とだけ戦ったのではなく、清国も台湾支援のために兵を派遣している。大隈重信は、清国が台湾に派遣した軍兵について次のように述べている。

支那の軍隊も支那総督の命を受けて警衛に来ていたが、日本軍が近づくと怖れて遠くへ逃げる。それかと思うと金さえやれば支那の軍隊がドンドン日本軍の輸送に当たってくれる。規律も訓練もない。これで日本軍は彼らを見くびっていた。しかも多くは福建から来ていたので、支那にして無礼を働けば直ちに起って福建を打つべし、何の造作もないということになったのであるが、・・・大久保の働きで、大事に至らずして済んだ。

同上書 p.22~23

清国の軍兵の戦意は乏しかったのだが、日本軍の犠牲者は少なくなかった。

Wikipediaによると日本軍の戦死者は十二名だけであったのだが、病死者が五百六十一名もでていて、そのほとんどはマラリアに罹患したことによるものだという。

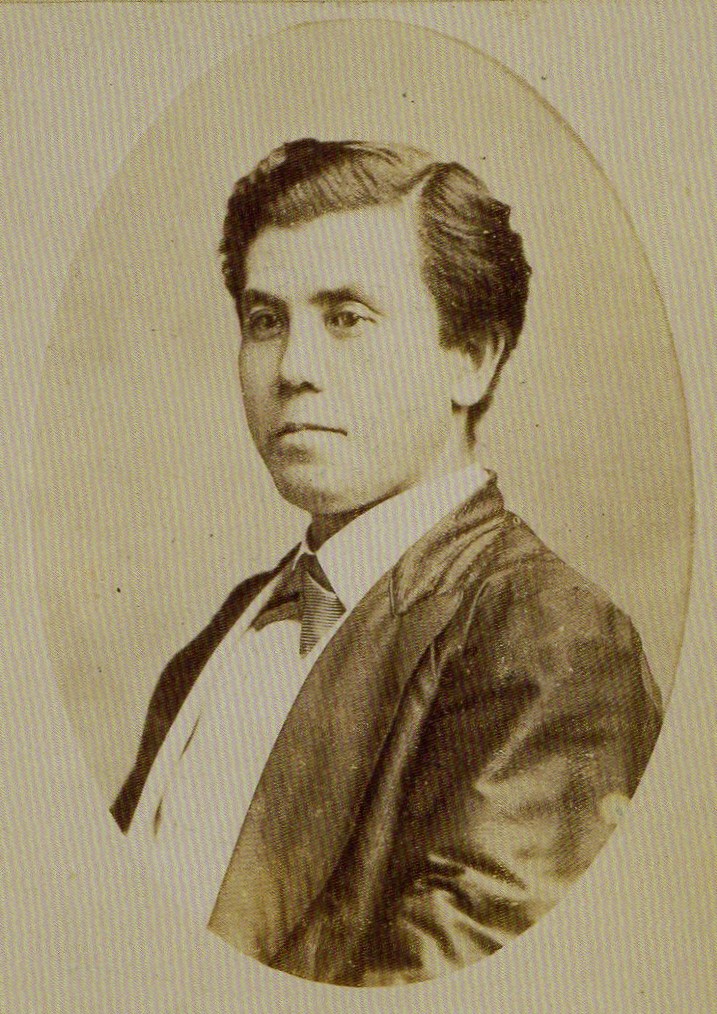

台湾征討はあくまでも琉球人らを殺害した台湾人の膺懲のためであり、大久保には領土的野心はなかった。八月に自らが全権弁理大臣として北京に赴き清国の李鴻章と談判を開始したのだが、伊藤痴遊はこの談判について、次のように解説している。

・・・台湾人が殺戮した琉球国民は、果たして日本国民であるかどうかということが問題となって、これには大分激しい論争があった。李鴻章はどこまでも、琉球は支那の属国に近いという説をとって、日本国の領土とは見られぬという説であった。またこれを殺戮した台湾人は、俗に生蕃と称する野蛮人であって、清国政府の政治を奉ぜざる者であるから、たとえ台湾が清国の領土であっても、これを以て直ちに新国民の為したこととは認められぬ、という論鋒で、この談判の一切を拒絶したのである。しかしながら大久保は、あくまでもこれに対する駁論を加えて、随分激しい論戦を試みたから、李鴻章も大久保の鼻息の強いのには、頗る辟易したということである。

第二第三と会見の数が重なって来るにしたがって、李鴻章の方は幾分か退譲の気味になって来て、大久保は益々激しく突っ込んでいく。遂に日本政府の要求の幾分は、清国政府も容るることになったが、表面はどこまでも、責任を逃れておきたいという考えがあったらしく、結局は『出兵費として幾何(いくばく)の金を支出することだけには応じよう』というまでに折り合ってきた。

そこで大久保は、

「苟(いやしく)も日本政府が、台湾に向かって出兵した以上は、その出兵の名義は明らかにしておかなければならぬ。したがってこの出兵するのやむなきに至ったまでの事に対しては、清国政府はどこまでも責任を自覚するがよい。また琉球国民は、何所までも日本の国民であるから、その殺されたものの遺族に対しては、十万両の弁償金を支払い、別に出兵の賠償金としては、四十万両を要求する。合計五十万両の金を出して、戦争の責任を清国政府が認めるというならば、このままに平和に解決しても宜しい。」

というのであった。ここにおいて面倒が起こったのは、清国政府ではどこまでも、出兵費の名義を以て金をだそうというのであるが、大久保の主張は、遺族の損害と、軍費賠償という名義を、表面に現わしてなければ金は受取らぬ、つまり償金として受取ろうというのだ。その償金の二文字を消してくれというのが、李鴻章の主張であって、これが為に面倒な交渉はあったが、遂に大久保は十月十五日を期して、これに対する確答をしなければ、自分は日本へ引き上げて、今後は兵力を以てあくまでも争うの外はない、と断言してしまった。

『隱れたる事實明治裏面史』p.518~520

この談判にはイギリス公使のウェードが調停のために立ち会っていたのだが、この大久保の堂々たる態度と弁舌に感服して、大久保の味方となり最後には李鴻章を宥めるようになったという。各国の公使も日本を応援し、遂に大久保の主張通り、清国は琉球遺族に十万両、出兵の賠償金四十万両、計五十万両を日本に支払うことが決定したのである。

実際にはその数倍の征討費を費やしたのだが、琉球人が台湾の原住民に殺害されたことで清国がわが国に対して賠償金を支払ったことは、間接的に琉球が日本に帰属し、台湾が清国に帰属することを清国が世界に向けて示したことにもなるのだ。

かつて琉球王国は薩摩藩と清国との冊封関係を続けてきたことから、明治四年(1871年)に行われた廃藩置県においては特別扱いされ、琉球王国の領土を鹿児島県の管轄とし、明治五年(1872年)に琉球藩を設置して「琉球国王」であった尚泰を「琉球藩王」と呼び、以降明治政府は、琉球藩王に対し再三にわたり清国との冊封関係を断つことを迫ってきたのだが、琉球藩がそれに応じることはなかったという。

台湾征討後明治政府は琉球藩に対する圧力を強め、明治十二年(1879年)には琉球藩を廃止し沖縄県を設置して沖縄県令に鍋島直彬を任命して王統の支配を終焉させたのだが、琉球士族の一部はこれに抗して清国に救援を求め、清国も日本政府の一方的な処分に抗議するなど、問題はその後も尾を引くこととなる。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント