奇兵隊脱退騒動

前回の「歴史ノート」で明治九年十月二十七日に挙兵した秋月の乱のことを書いたが、その翌日の二十八日に山口県萩で前原一誠が萩の乱を起している。

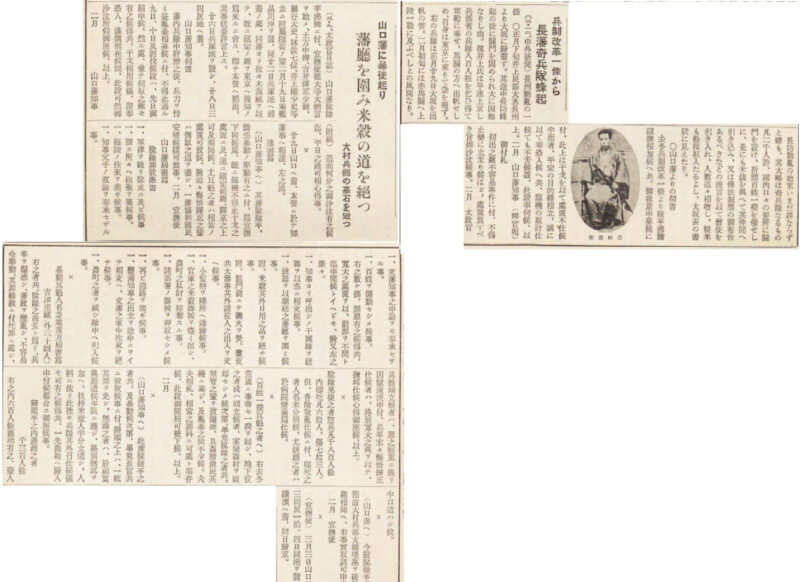

前原一誠という人物を説明する前に、明治二年(1869年)に起きた奇兵隊脱退騒動のことを記しておこう。明治二年(1869年)六月の版籍奉還のあと十一月に山口藩知事・毛利元徳が政府の意向に従い藩政改革を断行したのだが、この改革で、奇兵隊を含む諸隊五千名のうち三千名が何の論功行賞もなく解雇され、各地を転戦した平民出身者の多くが失職してしまった。そのため事態は険悪化し、不平兵士二千人余が山口から防府(ほうふ)方面へ脱走し、当時の新聞記事によると、凶作のために農民一揆を起こした農民や、政府の廃仏政策に反対する僧侶までをも仲間に引き込んだことが記されている。

脱退兵らは明治三年(1870年)一月十三日には浜田裁判所を襲撃し、二十四日には山口藩議事館(現山口県庁舎の前身)を包囲して旧干城隊を撃破し、その後付近の農民一揆と合流して、千八百人が山口藩議事館を包囲する事態となったのである。

藩はたまたま帰藩していた木戸孝允が常備軍を指揮し、武力で鎮圧したのだが、騒動は三か月にも及んだという。

Wikipediaによると、この奇兵隊脱退騒動で「脱隊軍の戦死60名・負傷73名、討伐軍の戦死20名・負傷64名であった。農商出身者1,300名は帰郷が許され、功労者と認められた600名には扶持米1人半が支給された。3月18日の長島義輔ら25名をはじめ、5月6日までに35名が処刑された。」と書かれている。

当時の新聞の記事ではこのようにかなり大きく報道されているのだが、通史などでこの史実はまず描かれていない。明治初期には、奇兵隊脱退騒動だけでなく、各地で農民一揆が発生したことや、浄土真宗信徒による一揆が起きていたのだが、教科書や通史において、士族以外の反乱が起きたことについて描かれることは皆無に近い。

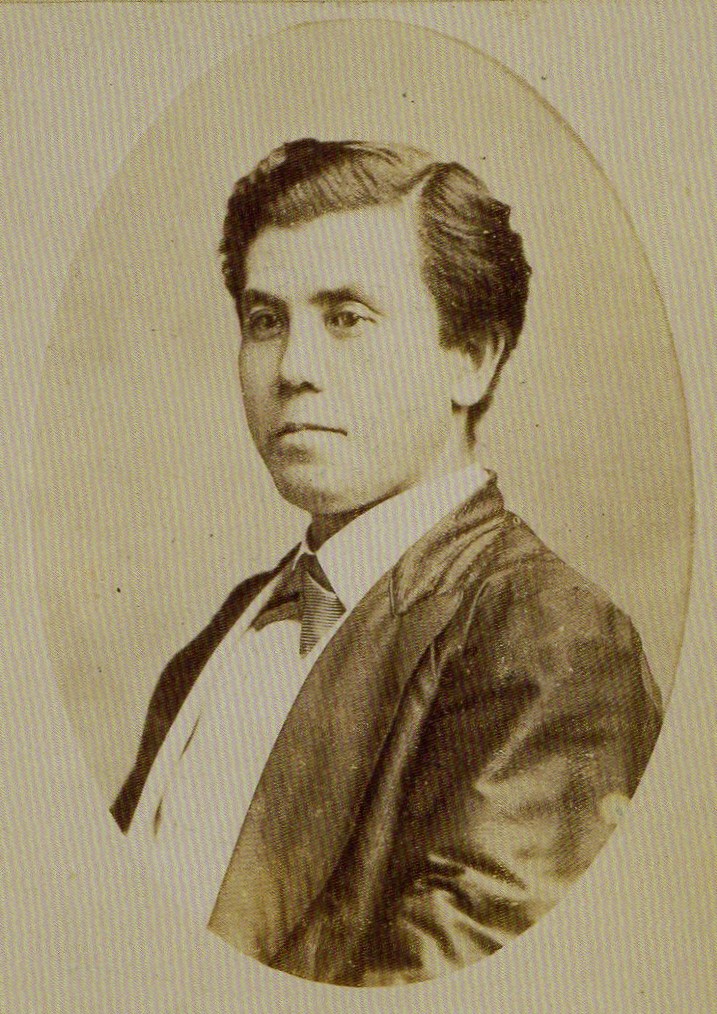

前原一誠が蹶起した経緯

のちに萩の乱を起こした前原一誠は、幕末期に長州藩で奇兵隊を統制して戦う「干城隊」の頭取であった人物である。維新後は越後府判事や新政府の参議を務め、明治二年(1869年)に大村益次郎が旧長州藩士に襲われて死亡したのちに兵部大輔を兼務したのだが、「国民皆兵」の徴兵制路線や奇兵隊の処分を主張した木戸孝允と意見が対立し、前原は明治三年(1870年)九月に官を辞して萩に帰郷している。

前原は政府に対する不満を持ちながらも、はじめのうちは暴力に訴えてまで革新を図ることは考えていなかったのだが、征韓論に敗れて西郷や江藤が下野し、その後佐賀の乱が起きて、江藤が惨刑に処せられたあたりから政府を許せなくなっていった。

そして明治九年(1876年)十月に、熊本で神風連、福岡で秋月の乱が起きた情報が入ると、二十七日に萩の不平士族たちを明倫館の講堂に招集している。伊藤痴遊 著『隱れたる事實明治裏面史』に、この会議の状況が次のように記されている。

この会合に集まって来た士族は、いずれも維新の変乱に際して、弾丸雨飛の中に相当の活躍をした連中であるから、いずれも殺伐な気を含んでいる。その上に政府に対する不平もあり、自分等の論功行賞に漏れた不満も手伝って、各自の気焔はなかなかに盛んなものであった。相談をした結果が、熊本と秋月の動乱に応じて、事を起こすや否やの一点に止まったのであるが、それについては鹿児島に行った今田が帰って来ぬから、今田の帰国を待ち受けて、西郷の態度を知ってからの事にしようと、大体の相談の決まったところへ、図らずも今田が帰って来て、西郷と対談の報告をしたのだ。

(伊藤痴遊 著『隱れたる事實明治裏面史』成光館出版部 大正13年刊 p.685~686)

伊藤痴遊によると、西郷は今田に対し「ここ数年間はじっと堪えて、政府の為すところを見て、おもむろに我らの進退を決するのが当然である。この点については前原にも充分に注意して、返す返すも軽率のことをせぬように伝えてくれ」と伝えたのだが、明倫館に到着したばかりの今田は会場の雰囲気を忖度したのか、西郷の言葉をそのまま伝えることをしなかったという。

西郷先生は、今にわかに起つべき考えはないようであるけれども、要するに政府に対する不満は非常なものであるから、もし各所に動乱が起きて、その時期が熟したと見れば、必ず起つべき覚悟はあるに違いない。そのことは先生の挙動や談論の調子によって、十分に推察することが出来た。したがって我々は熊本と秋月の動乱に続いて、事を為すの必要がある。

(同上書 p.686)

このように今田が報告したために、直ちに挙兵することが決定し、県令を捕虜としてとらえたのち、鎮台の分営を襲撃することが決定したのである。

しかしながら、県令の関口隆吉は前原党の中に間者を放っていて、明倫館での決定情報を入手すると直ちに変装して萩を脱出する準備をした。前原党の決死隊が蜂起して政庁に到着した時には、すでに関口は脱出して山口に向かっていた。

関口は山口に帰ると、直ちに広島鎮台へ急報すると同時に、中央政府にもこの旨を急報した。ここに於いてまず取敢えず、広島鎮台の兵を繰り出すことになって、山口分営の兵を萩へ繰り込ます手順がついた。関口を襲うたのは二十七日のことで、山口分営が萩へ向かったのは、二十八日の夜のことである。また広島鎮台の兵が軍艦に乗って、萩の城下へ横付けになったのは、二十九日の夜であった。その間ほとんど瞬きをすることもならぬ位で、この迅速なやり方には、さすがの前原党も狼狽した。

(同上書 p.688)

乃木希典は実弟の武器貸与の要請を断った

このように鎮台の兵の動きが速かったのは、のちに日露戦争で活躍した乃木希典(のぎ まれすけ)が関与していたのである。

前原は蹶起の計画を進めている際に、小倉の連隊長を務めていた実弟の山田穎太郎を呼んで仲間に加えさせたのだが、山田が官を辞した後に後任の連隊長として就任したのが乃木希典であったという。

また前原党のメンバーの中に乃木の実弟の玉木正誼(たまき まさよし)がいた。乃木と姓が異なるのは、正誼は松下村塾の創立者である玉木文之進(吉田松陰の叔父)の養子であったことによる。この正誼が小倉の第十四連隊を訪ねてきた日のことを乃木はこう記録している。

正誼は軍略の事、同志の相呼応して兵を挙げる連絡に至るまでもれなく打ち明けたるに、希典は諄々としてその不心得を諭したれども、正誼の意志堅固にて更に動く気色も見えず、両人頗る激論を極めたり。さて固より希典は叛徒に与する者にあらず、正誼もまた自己一旦の誓いを反故にして、兄の意見に従う者にあらず。この上は兄弟順逆に分かるることといたすより外はなしとて、希典は改めて正誼に向かい、不幸にして兄弟心を一つにすること能わざるはこれ千秋の遺恨なれども、今はこれにて訣別することといたすべし。ただ、しかしながら逆は順に勝たず、敗戦の人ならば、汝勇ましく戦死せよとの一言を餞(はなむけ)となし、兄弟涙を呑みつつ水盃を酌みて別れたる…

(福島成行 編『乃木希典言行録』内外出版協会 大正2年刊 p.34~35)

正誼は実兄の希典に鉄砲の貸与を頼み込んだのだが断られ、逆に乃木はこのあと前原党が不穏な計画を立てていることを参謀本部に通報したという。官軍の対応が異常に早かったのはこういう経緯によるものである。

萩の戦闘とその後

乃木に武器の貸与を依頼したほどだから、前原党には武器が決定的に不足していた。「サンデー毎日」の連載をまとめた『生きている歴史』(昭和15年刊)に、萩の乱に参加した井上清介の証言が出ている。井上は当時十三歳で前原一誠本部の書記であった人物である。

木戸(孝允)は予めこのことあるを期していたから、火薬などが手に入らぬように手配りして銃器弾薬の不足で参ってしまうように計画し、士族が参加しないように手をまわしたようであるが、これは反対に叛軍を激怒せしめる結果になった。

火薬ならびに銃器は沖原製造所から徴発し、さらに幹部の吉田与十郎という頭のさえた男を須佐に派遣し、須佐の有志、多根十郎を起たせ武器を集め、同志を引率し多数明倫館に参加することにさせたのであった。

だが、これだけでは萩の士族たちに充分信頼させるわけにはゆかないので一策を案じ、西郷隆盛から小銃三千、大砲八門、それに必要な弾薬を送って貰ったという宣伝をなし、これによって大いに士気を鼓舞したものである。

(サンデー毎日編集部 編『生きている歴史』教材社 昭和15年刊 p.54)

もちろん軍資金も足りなかった。同上書には「県令から区長に送った金支払命令の偽書を作り、久野書記から公金七百円を仕出させ旅費とした」(p.55)と書かれている。

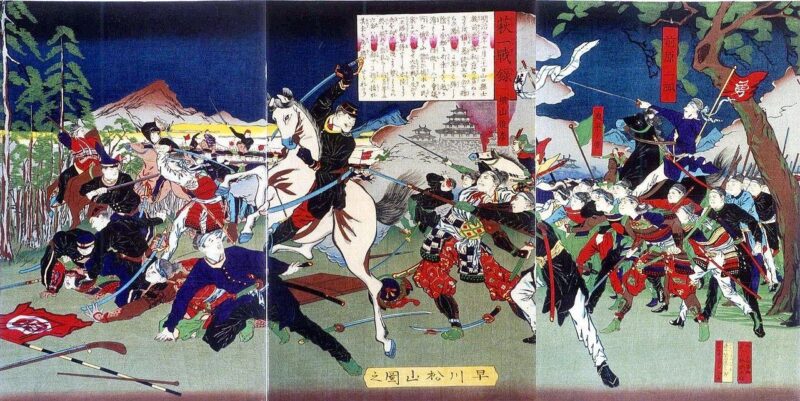

十月三十一日に政府軍と市街戦が発生し、前原らはそれを退けるのに成功したものの、わずか二百名の兵と、少ない武器弾薬では勝てるはずがないことは明らかであった。

一方、木戸は広島鎮台司令長官の三浦梧樓に出張を命じて増兵し、さらに海上には新鋭の軍艦を派遣したのである。

海と陸との挟み撃ちにされては、烏合の衆にひとしい叛乱部隊はどうしょうもない。前原は方針を変えた。

「これ以上犠牲を出してはならない。世間では自分たちの行動を卑怯だというかわからないが、とにかく脱走して一たび東京に出で、この挙の顛末を伏奏し、しかる後に死すべきである」

と考え、こっそり本営から去って、山田穎太郎、佐世一清、横山俊彦、馬来木工、下男の白井林蔵というような人物とが尾羽うち枯らして越ヶ浜から漁船を探し出して須佐港に逃げてしまった。

こうなるとまるで総大将が夜逃げをしたような格好だから、集まった叛軍の連中はどうしてよいのかわからなくなってしまった。

とやかくするうちに、軍艦孟春は萩冲からしきりに威嚇攻撃をやる、たまには実弾が落ちる、叛軍一同身のおきどころのないところへ、ざあっと潮のように押し寄せたのは、山口より三浦梧樓の指揮によって現れた一個大隊ばかりの兵隊だ。武器は旧式なものだ。弾丸はない。大将はいないと来たら、これ以上どうするわけにもいかないから、ただ官軍のなすままにされ、先を争って逃げ隠れる外はなかった。

たとい敗軍と決まっても、私達からすればもっと勇ましく頑張って貰いたかった。それでないなら、もっと辛抱して自重するのが本当だ。だが、人間は落ち目になるとどうしたものか思慮分別を失うものらしい。

萩から乗船した前原は海軍の追討をおそれながら、島根県に入った。これから東京へ行こうとたくらんだのだが、途中でエライ暴風雨に遭い出雲に上陸して遂に捕えられてしまった。

(同上書 p.58~59)

十二月三日に山口裁判所・萩臨時裁判所にて萩の乱関係者の判決が言い渡され、前原ほか七名が斬首され、六十余名が懲役に処せられている。

萩の乱には松下村塾の多くの塾生や吉田松陰の親族が関与していた。吉田松陰の実兄・杉民治の長男である吉田小太郎は戦死し、民治三女の婿養子である玉木正誼(乃木の実弟)も戦死した。前原ら多くの塾生が死んだことで、塾頭の玉木文之進は先祖の墓前にて切腹し、塾も閉鎖されてしまったという。

この乱が終わると、山口の士族はすっかり鳴りを静めて大人しくなったという。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント