明治六年政変のあと西郷が戻って鹿児島はどう変わったか

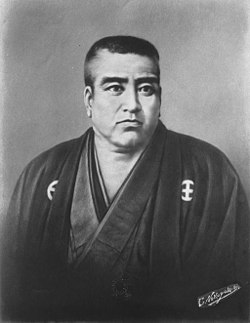

明治六年(1873年)に征韓論争が決裂して西郷隆盛が下野した以降の鹿児島島の状況について書かれた本がいくつか存在するのだが、菊池寛の『大衆明治史』(GHQ焚書)には次のように解説されている。

西南戦争の原因は、発展していく中央政府と、古きを守ろうとする西郷党との間に醸し出された矛盾対立が、遂に爆発した結果にほかならない。

(菊池寛『大衆明治史ー国民版ー』汎洋社 昭和17年刊 p.51~52)

言葉を換えて言うなら、明治六年の征韓論の対立が、明治十年の西南戦争によって、結論がついたとも言えるのである。

村田新八の言葉を借りるなら、西郷と大久保の征韓論の論争は、横綱の立会いのようなもので、どっちに軍配を上げてよいものかわからぬと言うのである。

なるほど、形の上では、西郷が廟議に敗れて、鹿児島に引っ込んだのであるから、西郷の負けのようであるが、西郷の持っている一世の輿望というものは、九州の一角において、文字通り西郷王国を築き上げているのである。

鹿児島県の官吏の任免でさえ、この一派の手の中にあったのであるから、まるで一種の独立地域である。アンチ大久保アンチ中央政府の欝然たる牙城となってしまったのだ。

いつかこの力のバランスは崩れ、互いに正面衝突をすべき運命にあったことは、誰の眼にも歴々として映じていたのである。

明治四年(1871年)の廃藩置県が行われたことにより、中央政府が地方の官吏の任免権を手中に収めたのではあるが、鹿児島県については特別扱いされていたことをまず知る必要がある。

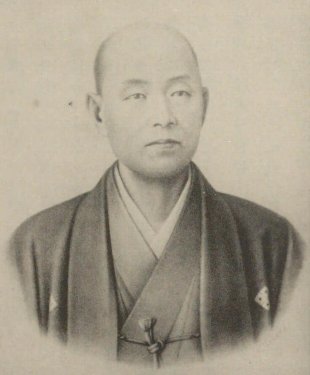

政府は旧藩と新府県との関係を絶つために、新しい府県の幹部には他府県の出身者をもって充てることを廃藩置県の原則としていたのだが、鹿児島県の初代県令は旧薩摩藩出身の大山綱吉であり、その原則が守られていなかったのである。その鹿児島に、明治六年政変で下野した西郷隆盛が戻って来たのだ。

帰郷した西郷は、鹿児島県全域に私学校とその分校を創設し、西郷とともに官を辞した仲間や不平士族たちを統率し、県内の若者の教育に力を入れていた。

Wikipediaによると、大山が県令を務める鹿児島県は西郷が下野した後は、鹿児島県は新政府に租税を納めず、その一方で私学校党を県官吏に取り立てて、鹿児島県はあたかも独立国家の様相を呈していたという。また大山は、のちの西南戦争の際に、官金を西郷軍に提供することとなる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E7%B6%B1%E8%89%AF

私学校徒が暴発したのはなぜか

中央政府が当たり前のことを実行しようとしても、鹿児島県は言うことを聞かないので、大久保は県役人を大量に更迭しようとした。

これが爆発の直接原因は、内務省の発動による、鹿児島県の役人の転免である。つまり中央政府が封建的最後のものとしての薩摩をその統制下に据え直そうとしたことによる。

(『大衆明治史』p.52~53)

明治九年七月初旬、大久保は鹿児島県令、大山綱紀に上京を命じた。県令は当時奏任官だから、内務卿の一断で自由になるであるが、それを呼び寄せて相談を図らねばならないところに薩摩の特殊性があるわけである。

大山は十七日に入京、病中の大久保は、大山に向かって、

「近く内政改革をやる積りだが、鹿児島県も参事課長以下官吏の更迭をやるが、宜しく頼む」

と語った。

大山は西郷派の一人であるから、とてもこんなことが出来るわけはない。一方地方長官としての苦しい立場もあり、

「それでは辞職させていただきます」

と辞任を申し出た。

大久保は強いてこれを宥めて、内務省林友幸を同行させて、鹿児島へ帰らせた。

林は十年正月四日、登庁して様子を見たが、とても手がつけられないと直感して、帰京することになった。

私学校系の官吏を一挙に更迭して、他県並みにするという政府の計画が明るみになり、その後スパイを送り込まれて私学校党の青年たちが暴発してしまうのである。菊池寛はこう書いている。

血気に速る私学校党の青年たちは、公然銃器を携えて鹿児島城下を横行し、喋々として政府の挙措を誹謗し、まさに一大変動勃発の徴(しるし)があった。

この形勢に更に火を注いだのは、中央から発せられた密偵であった。中原尚雄以下二十三名の鹿児島県出身者は結束して帰省し、正月六日頃から、鹿児島各方面をスパイして歩いた。これを発見して捕えた私学校生徒たちは、これを西郷への刺殺者であると憤怒する。形勢は刻々に暗澹たるものになっていった。

(同上書 p.53~54)

二月九日の郵便報知新聞は

「この間から鹿児島県の動静をチラホラ耳にしましたが、滅多なことを掲げて天下の視聴を驚かしては容易ならぬことと控えておりましたが、あまり噂が甚だしくなりましたからちょっと述べます。

三菱会社の赤龍丸は大阪鎮台の御用船となり、去月二十七日鹿児島県着三十一日同所にあるところの弾薬二千個を滞りなく積み入れ、本月一日に千八百個を積み入れる手筈の際、突然士族輩二千五百人程にて取囲み、この囲みを出るものは切殺すぞと脅し、この弾薬を悉く持ち去りたり。よつて鎮台士官も赤龍丸に乗組み、ただちに出帆、六日暮神戸に着せり。林内務少輔は大分県辺巡回中なりしが、直ちに引返し、説諭のため鹿児島に出張せらるるよし」

火薬搬出は要するに、事実上の挑戦であった。しかもこの火薬に火は点ぜられたのである。

私学校党がここまで暴発したのは、中原らを捕縛して帰郷の目的を質したところ「西郷を刺殺する」ことにあると答えたとされることによるが、Wikipediaによると山縣有朋は、中原は「西郷を視察する」と言ったのではないかと推測している。今となれば確かめようがないが、こういう言葉の誤解が、私学校徒を激昂させてしまったのかもしれない。

一月二十九日に政府は鹿児島県にある陸軍省砲兵属廠の武器弾薬を大阪へ移すために、秘密裏に赤龍丸を鹿児島へ派遣して搬出を行おうとしたのだが、私学校徒が弾薬を奪おうとした事情についてWikipediaにこう解説されている。

旧薩摩藩士の心情として、鹿児島属廠の火薬・弾丸・武器・製造機械類は藩士が醵出した金で造ったり購入したりしたもので、一朝事があって必要な場合、藩士やその子孫が使用するものであると考えられていたこともあり、私学校徒は中央政府が泥棒のように薩摩の財産を搬出した事に怒るとともに、当然予想される衝突に備えて武器弾薬を入手するために、夜、草牟田火薬庫を襲って武器類を奪取した。この夜以後、連日、各地の火薬庫が襲撃され、俗にいう「弾薬掠奪事件」が起きた。

心情的には理解できるのだが、鹿児島属廠の火薬・弾丸・武器等の所有権は政府に移っている。私学校徒は越えてはいけない一線を越えてしまったのである。

この際に私学校徒は約八万四千発の弾薬と多数の小銃を接収したとされるが、これ以外にも大量の弾薬を備蓄していたようだ。

肚を決めた西郷隆盛

西郷隆盛にこの武器弾薬略奪事件の情報が届いたのは、二月二日のことだった。隆盛は大隅で漁をしているときに、弟の小兵衛からその報告を受けている。ふたたび菊池寛の文章を引用する。

「おはん達は、何たることを仕出かしたか」

と大喝したが、しばらくして、

「それでは、おいどんの身体を上げまっしょう」

と言ったのは、誰でも知っている話である。

一万三千人の愛する私学校生徒の為に命を投げ出す、その心情は美しいが、同時に征韓論決裂以来押さえに押さえてきた鬱屈が、子弟一万余の動揺を前にして、一時に爆発したのではなかろうか。

ことに西郷を怒らせたのは、彼に刺客を向けたということであろう。政府の考えでは、恐らく単なるスパイのつもりであったのだろうが、これがいつしか暗殺者と言われるようになり、これが西郷の耳に入って嚇怒させたのであろう。維新以来、国家のため犬馬の労を尽くした、自分を殺させるという法があるか。これが西郷の戦争の理由のポイントである。だから、刺客を寄こした木戸、大久保を朝廷から一掃する、その為の精鋭三万の大挙東上なのである。

(同上書 p.55-57)

暗殺ということは、現在のわれわれにはあまりピンと来ない。しかし、維新の動乱時代に様々の暗殺の経験を経てきている西郷などには、われわれの想像以上に生々しく切実な感じがしたのであろう。

だから西郷が征韓論に敗れた時、逸早く身を隠して、政府の眼をくらましたのは、気持ちの上のいろいろな複雑なものがあったであろうが、その一部分には、暗殺の危険というものを、実に素早く感じたには違いないのである。 …

…中原尚雄らを刺客として、ハッキリ眼前に見た時、西郷は遂に最後の肚を決めたのであろう。

大山綱紀の名で、征討将軍に奉った一文に、西郷は断乎として述べている。

「隆盛等を暗殺すべき旨官吏の者に命じ、事成らざるに発覚に及び候。此の上は人民憤怒の形勢を以て、征討の名を設けられんとする姦謀、千載の遺憾此の事と存じ奉り候」

しかし出兵と決まるまでに、私学校党の連中のなかでも意見が割れていた。西郷、桐野、篠原の三人が上京して政府と談判すべきであるという意見や、刺客嫌疑者の中原を護送して政府の決裁を受けるとの意見もあったという。

西郷軍の兵站方を担当することになった県令の大山綱吉は、出兵前に西郷に「多数の兵士を引率して、東京まで無事に行けるでしょうか」と質問しているが、その問いに対し、西郷は次のように回答したという。

「いや自分は陸軍大将だからたとえ全国の兵を率いるとも、陛下から特にお許しを受けている次第である」と答えている。

それでも、大軍の登場するに当たって、鎮台の軍隊が妨害を加えることになろうから、それをどうするかと重ねて訊ねても、西郷は、

「途中の県庁の方は、然るべく取り計ってもらいたい」

と簡単に答えているが、西郷とても血気に逸る三万の兵を引率して、坦々として東京に出で、闕下(けっか:天皇陛下の前)にその所信を訴えられるとは考えていないのだ。鎮台は必ずこれを阻止する。これが戦争だ。そこで、

「鎮台兵が乱暴を働くから討つ」という文句が生きてくる。それに加えて、

「この西郷を殺すとは何事だッ」の理由がある。矢は弦を離れたのである。

(同上書 p.57~58)

簡単には行けるとは考えてはいなかったにせよ、東京には行けると考えていたからこそ西郷は戦う肚を固めたのだろう。

戦争準備を始めた鹿児島の空気

西郷隆盛が戦う肚を固めて、その準備が進んでいく。

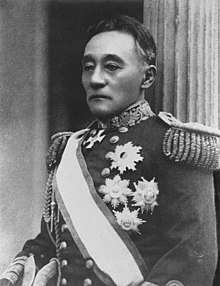

時局収拾の任を帯びて、薩摩出身の海軍大輔川村純義が急遽鹿児島にやって来たのだが、この時の川村は上陸すらできなかったという。菊池の文章を読むとその時の鹿児島の異常な空気が伝わってくるようだ。

「それ西郷先生が軍艦へ行く。危ないからお供をしろ」

(同上書 p.58~59)

と私学校の若者たちが殺到して物凄い光景を呈した。川村は危ないとみて艦をずっと沖合に移動させる。艦長伊東祐享が、撃ってもよいかと川村に聞いた程、この私学校党の勢いは凄まじいのであった。

西郷は近衛都督の時分、この私学校系の兵士の駕御の困難を譬えて『破裂弾上に寝る』と言ったことがあるが、今やその統制は全く西郷一人の力では、如何ともすることが出来ない状態である。

私学校徒にとって、郷党大先輩であり、西郷の親戚であり、然も温かい手をさしのべようとしてやってきた川村中将に対してすら、政府の一員、敵の一人として以外に見ることが出来ぬ程、偏狭になり、陰悪になっているのである。

何故であろうか。想うに、南隅なるが故に、最後まで取り残されたこの古い一団は、新時代の寒風が吹き募るにつれ、互いに団まり合い、抱き合い、今では互いの体温を温めあうところ迄追い詰められていたのである。薩摩の天地に人無きにあらずだ。しかし時代のわかる連中は中央へ出きってしまい、古さと人情だけで生きる人たちだけが残って、その不満と反抗だけが固まって出来上がったものがこの西郷王国だとしたら、その最後は飽くまで悲劇的ならざるを得ないではないか。

西郷隆盛がいなかったら廃藩置県の大改革が出来なかったことを以前このブログで書いたが、西郷のお膝元の鹿児島県については例外で、まるで独立国の様相を呈していた。政府の命令を無視して地租改正も行わず、旧士族は刀を差し、銃や弾薬を蓄えて戦いに備えての訓練をしていたというのである。

鹿児島には兵だけでなく武器も弾薬も軍資金も潤沢に存在したのだが、このような史実を知らずして、なぜ西南戦争が八か月も続く大変な戦いになったかを理解することは不可能だ。

西南戦争のことは次回に書くことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント