ロシアにおけるユダヤ人迫害の経緯

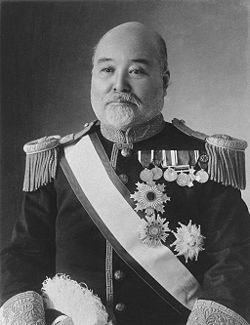

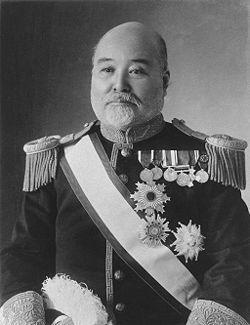

別のブログで、日露戦争にかかる戦費の資金調達のために派遣された高橋是清が、第1回目の1億円相当の外債発行について半額をユダヤ人のジェイコブ・シフから引受ける申し出を受けたことを書いたが、高橋是清はその後の外債発行についてもシフの多大なる協力を受けている。

シフがこれまで投資したこともなかったわが国の外債を大量に引受けた理由について高橋は、「ロシア帝政時代ことに日露戦争前には、ロシアにおけるユダヤ人は、甚だしき虐待を受け、官公吏に採用せられざるはもちろん、国内の旅行すら自由に出来ず、圧政その極に達し」ていて、ロシアと戦おうとしているわが国を支援することで、ロシアの政治変革を期待したことを挙げている。

高橋は穏やかに書いているが、ロシアのユダヤ人に対する虐待は極めて激しく、多くのユダヤ人が官憲や民衆により襲撃され、虐殺された者も少なくなかったのである。Wikipediaには、1905年のエカテリノスラフで犠牲になった子供たちの写真が出ている。

ユダヤ人は中世以来ヨーロッパでたびたび迫害を受けてきたのだが、新約聖書にユダヤ人がキリストの磔刑に関与したことが書かれていることから、ヨーロッパではユダヤ人が「神殺し」とみなされて疎外され、ゲットーと呼ばれる場所に隔離されて暮らしていた歴史がある。また彼らは生産的な職業に就くことができず、質屋や金融業や両替商に従事する者が多かったという。

18世紀になってヨーロッパではユダヤ人の解放と地位向上が唱えられるようになっていくのだが、ロシアではユダヤ人とスラブ人との抗争がその後も続くのである。

* 安江仙弘著『ユダヤの人々』 は下のリンクから電子書籍(Kindle版\324.-)の購入が可能。

昭和十二年に出版された安江仙弘著『ユダヤの人々』という本がある。安江は陸軍きってのユダヤ問題の研究家で、昭和13年(1938)にナチスの迫害を逃れるためにドイツを脱出した2万人のユダヤ難民を同期の樋口季一郎とともに助けた人物である。安江のこの書物には、その頃のロシアについて次のように解説されている。(原文は旧字旧かな)

帝政時代において、昔からロシアはこのユダヤ人を非常に虐待したしたことは、有名な事実となっている。ロシアには『ポグロム』という言葉がある。これを訳して『ユダヤ人狩り』という。すなわちロシア官憲が、ユダヤ人をゲットー(ユダヤ人街)から追放することを意味するもので、このポグロムがしばしば行われている。

ロシア官憲が何ゆえにポグロムを実行したか。その第一の原因は、宗教に基づくものと察せらるる。ロシアは耶蘇教(キリスト教)の中でも、最も堅苦しいと言われるギリシャ正教国であった。したがって厳格にユダヤ教を奉ずるユダヤ人との、相互の反感もまた最も激烈である。また民族的に観て、その性格上純ロシア人たるスラブとユダヤ人とは、氷炭相容れざるものがある。

これ等の点からロシアにおけるユダヤ民族は、いわゆるロシア人と常に闘争をつづけ、常に彼らから多大の圧迫を受けていたのである。現にロシアにはスラブ系の純ロシア人のほかに、ドイツ系、タタール系等五十余の異種族が、混然として生活を営んでいる。しかし、ユダヤ人を除いて他の種族は、概ねロシア人と同化し、種族的の反感や闘争の起こることはいたって稀であった。ユダヤ人はただに宗教、種族の相違からばかりでなく、その持ち前の狡猾と、排他的利己心等が、他の種族から忌み嫌われる原因の一つとなったのである。

安江仙弘著『ユダヤの人々』 p.106-107

ロシアではアレクサンドル3世(在位:1881-1894)およびその子ニコライ2世(在位:1894-1917)の時代に、ユダヤ人迫害が特に激しく行われるようになるのである。

安江氏の前掲書にはその時代のユダヤ人迫害の経緯について詳しく述べられている。

ロシアにおいて、ユダヤ人に対する取締りを厳重にした原因は、ロシア国内にいるユダヤ人が、国外のユダヤ人と相策応し、いわゆる過激思想によって、ロシア帝政の転覆を企図したためである。事実ロシアの各所で、過激派ユダヤ人の逮捕がしばしば行われたのである。されど自由と解放とに熱狂するユダヤ人は、ロシアの制圧が強ければ強いほど、また取締りが厳重なれば厳重なるほど、自己民族の権利を獲るため、一層強くその力を用いた。遂に彼らはアメリカを利用し、次に述べるような巧妙な方法を用いるに至った。

ロシアにおいて自由を得ようとしたロシア在住のユダヤ人は、…どしどしアメリカに渡航した。そしてその滞在間にアメリカの国籍を獲得し、新たにアメリカ国民となり、ロシアにある自分の家に帰って来た。すなわち彼らは国を出るときはロシア人で、帰るときはアメリカ国民になっていたのである。

その当時米露両国政府は、相手国の自由権を、互いに認める事を約束しておった。そこでロシア駐在のアメリカ領事は、この外交上の取り決めに基づいて、このにわか作りの新アメリカ国民に対する、ロシア官憲の干渉を絶対に拒絶し、彼らを保護することに努力した。しかしながら、ロシア政府は、この新しき米国ユダヤ人の過激的陰謀に対して、沈黙することが出来ないので、依然として彼らの検挙に努力し、そのアメリカユダヤ人であると否とにかかわらず、峻烈なるユダヤ人取締りを継続励行した。

同上書 p.110-111

現在のポーランドは当時ロシアに併合されていて、そこに約370万人のユダヤ人が住んでおり、ポーランドを除くロシアにも約300万人のユダヤ人が住んでいたそうだ。そして西暦1882年から1906年に至る25年間に、200万人ものユダヤ人がロシアからアメリカに移住したということは3割近いユダヤ人がアメリカ国籍を取るためにロシアを離れたということになるのだが、ロシアではその後、ユダヤ人への迫害がさらに激しくなっていった。

1903年4月にはキシナウ(現モルドバ共和国の首都)で50人近くのユダヤ系住民が虐殺されたほか数百人が負傷し、多くのユダヤ系商店や住宅が破壊された事件も起きている。

このような背景を知ると、ユダヤ人のジェイコブ・シフがロシア政府に対し憎悪の念を抱いていたことはよくわかる。彼が巨額の日本外債を引受けたのは、ロシアと戦っている日本が、ロシアを痛めつけてくれることを願っていたことは間違いがないだろう。

ポーツマス講和会議以降ロシア革命を推進する勢力を支援

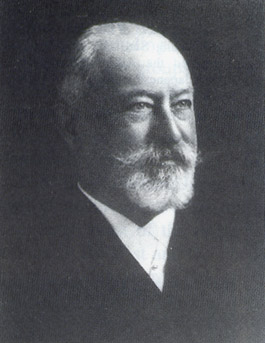

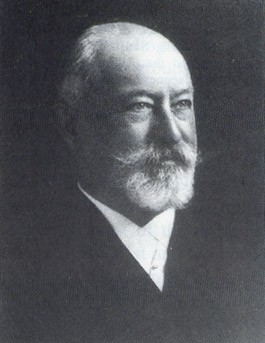

日露戦争の講和会議がアメリカのポーツマスで開かれた際に、ロシア代表のセルゲイ・ウィッテは日本全権の小村寿太郎との交渉以外に、在米ユダヤ人代表との会見が二度にわたり行われたことが、ウィッテの回想記に残されている。このときにユダヤ人の代表としてウィッテと談判したメンバー中に、ジェイコブ・シフとシトラウス前駐伊アメリカ大使がいたという。

ウィッテはこう記している。

彼らはロシアのユダヤ人の境遇が悲惨なことや、今後このままに放置し難いこと、ロシア人と同等の権利を付与する必要のあることなどを述べた。私は彼らを非常に丁寧に待遇し、ロシアにあるユダヤ人の境遇同情すべき点の覆いことや、彼らの境遇改善の必要を認めた。しかしまた、現在アメリカで報道されるところにも、随分誇張が少なくないと弁明した。ロシアの事情に全然通じていない。そしてロシアからきたユダヤ人の誇張的な説だけを聞いているシフは容易に私のいうことを承服しなかった。

『日露戦争と露西亜革命 : ウイッテ伯回想記. 上巻』p.527-528

このようにシフは、ウィッテの説明に納得しなかったとあるのだが、もう少し詳しい交渉内容が安江氏の前掲書に次のように記されている。

ヤコブ・シッフ*及びシトラウス博士が、ウィッテ伯に会見した際、まず彼らは、冒頭に

「現在ロシア国内における、革命的反乱の原因は、総て我々の計画によるものである」

と、ロシア革命の背後にあって、これを主宰する彼らの陰謀を勇敢に説明したる後に、さらに次のことを述べた。

「もしロシア政府が、ユダヤ人に対し平等なる自由を与えるならば、このロシアにおける革命状態は、直ちに一変するであろう」

これに対しウィッテ伯は、次のように答えた。

「ユダヤ人に対して、ロシアがただちに平等なる市民権を与えることは、かえって反動的暴行を惹起し、ユダヤ人にとってはむしろ不利益であろうと思う」

とのべた。このウィッテの甚だ不満足なる答弁を聞いて、シッフは非常に怒った。しかしシトラウス博士らがこれをなだめ、さらに数日のち会議を開いた。この会議においてウィッテ伯は、なお一層慎重な態度を以て、ユダヤ人側の提言に対し、同意を表する事を保留した。その時シッフらは次のように言った。

「もし、ロシア皇帝にして、我らの要求する自由を認めないならば、革命党は忽ち共和政府を樹て、その政府は完全に吾人の権利を保証するであろう」

と、ここにおいてウィッテ伯は百方弁解に努力したが、結局会議は物別れとなって、ユダヤ代表者は引き揚げた。

安江仙弘著『ユダヤの人々』 p.119-120

*ヤコブ・シッフ=ジェイコブ・シフ

日露戦争の講和会議がポーツマスで開かれたのは1905年の9月だが、ロシアではこの年の1月には首都サンクトペテルブルクで血の日曜日事件があり、6月には戦艦ポチョムキンの反乱があった。これらの大規模な反乱を仕掛けるためには大量の資金が必要であることは言うまでもないが、シフやシトラウスはロシアのウィッテに対して、自らがこれ等の反乱に関与していたことを会議の冒頭で述べたとのことである。この言葉は、ウィッテの回想録には書かれていない部分なのだが、シフ側の記録に残されているのであろうか。安江氏の著書の出典をもしご存知の方は、ご教示願いたいところである。

ポーツマス会議の後、10月にはサンクトペテルブルクとモスクワでゼネラルストライキが起き、11月にはセヴァストーポリの蜂起があり、その後も反政府運動と暴動がロシア帝国全土に飛び火して政府を揺さぶり続けた。

しかしながらロシア政府は憲法を制定し、武力鎮圧によって反政府活動を押さえ込もうとし、1907年にストルイピン首相のクーデターが起きて、ロシア第一革命と呼ばれる反政府の動きは一旦終息するのである。

アメリカの議会と大統領を動かして米露通商条約を廃棄させた

シフがロシア政府を弱らせる活動はその後も止まらない。前掲書の引用を続ける。

1911年2月15日ヤコブ・シッフ、ヤコブ・ファース、ルイス・マーシャル、アトロフ・クラウス、ヘンリー・エム・ゴールドフオグル等がタフト大統領をホワイトハウスに訪問した。かねてより彼等の要求は次のごときものであった。

「アメリカ政府はロシアユダヤ人の要求を、完全に貫徹せしめる義務がある。その方法として、アメリカは、アメリカに国籍を有するユダヤ人のロシア入国と定住拒絶に対する抗議として、米露通商条約を即時廃棄すべし。そうすればロシア政府は、アメリカ政府の発行する旅券を軽侮することが、如何に重大な過失であるかを了解するであろう」

と。タフトは…米露通商条約を廃棄することは困難であり、かつアメリカに不利であるとの判決を堂々と述べ、これを拒絶した。

傲慢なるシッフがこの解答に対し、極度に憤慨したことは申すまでもなく、彼は憤然として席をけって起ち上がった。タフト大統領はこのユダヤ代表らに対し、慇懃に立って握手の手を差しのべたが、シッフはこの手をはねのけ、階段を下りながら『この上はいよいよ戦争だ』と叫び、帰宅するや、彼はじかにこの目的に使用するため、莫大な金額を準備することを命じた。翌日アメリカにおける大部の新聞は、

「タフト大統領は、一専制君主のために、アメリカ市民の自由が蹂躙されつつあるのを、不問に付している。自由を尊重するアメリカ人は奮起せよ。」

と、一斉に大統領攻撃を始め、ユダヤの各団体相結束して立ち、アメリカ全土にわたって、大統領攻撃の演説会が開催され、アメリカ上院下院もまたこの渦中に投ぜられた。この一事を以て見るも、アメリカ新聞の大部が、ユダヤの支配下にあるのを証することが出来る。

遂にその結果、1911年12月13日上下両院は、大統領に、米露両国内の通商条約は、すでに終了せる旨を通告すべく命じた。ここにおいてアメリカ政府は、ロシア政府がアメリカ政府発行の、旅券を否認したとの口実で、八十年来継続せられた米露通商条約を廃棄するに至った。

すなわちタフト大統領はユダヤ人の前に降伏したのである。その結果両国間の莫大なる取引は、米国人の手からドイツユダヤ人の手に移り、かつ1914年勃発せる欧州大戦にあたって、ロシアがいかに重大なる影響を被ったかは、想像に難くないことである。このタフト大統領攻撃にヤコブ・シッフが支出した金額は三百万ドルと評価されているが、その効果たるや実に甚大であった。

同上書 p.125-127

シフの資金力でアメリカの新聞を通じてアメリカの世論を動かし、議会の決議や大統領の判断まで動かして米ロ通商条約を破棄させたとはすごい力である。そして、ジェイコブ・シフの活動は、第一次大戦後に実を結ぶことになるのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

コメント