水野広徳は明治八年に愛媛県の三津浜(現松山市)に生まれ、幼少期に両親をなくして伯父に育てられたのだが、伯父の父の妻は秋山好古・真之兄弟の親戚だったという。松山中学を経て江田島の海軍兵学校を卒業し海軍の軍人となり、日露戦争では第四十一号水雷艇長として、旅順港閉塞作戦や黄海海戦、日本海海戦に従軍した。

日露戦争終戦後は軍司令部戦史編纂部で『明治三十七八年海戦史』の編纂に従事し、明治四十四年に日本海海戦を描いた『此一戦』を著してベストセラーとなる。

第一次大戦をでは欧米諸国を私費で視察し、次第に反戦・平和論を説くようになり、大正十年に東京日日新聞に連載した「軍人心理」で書いた内容が海軍で問題となって謹慎処分を受け、その後退役して評論家としての道を進んだという。

今回は水野の処女作である『此一戦』の一部を紹介したい。この作品はその後何度か復刊されたり、文学全集に収録されていて、GHQが焚書処分したのは春秋社が昭和十三年に復刊した単行本と、この作品を収録した戦記名著刊行会『戦記名著集 熱血秘史 第四巻 :此一戦、軍事断片、旅順戦話』(昭和四年刊)、潮文閣『戦争文学全集 第九巻:戦影、此一戦、空襲下の帝都』(昭和十四年刊)の三点である。

この作品は、博文館の明治四十四年刊のものと、新潮社の昭和八年刊のものが「国立国会図書館デジタルコレクション」でネット公開されている。また復刊本が明元社から出版されている。

旅順要塞陥落の影響

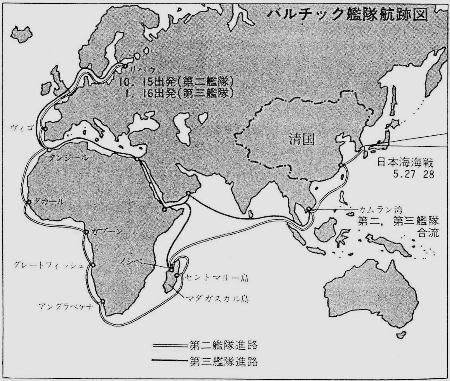

バルチック艦隊の精鋭(第二艦隊)がリバウ軍港を出港したのは、明治三十七年(1904年)十月十六日のことだが、極東への出向が急遽決定されたために隊員の訓練は十分とは言えず、北海航路では日本水雷艇を恐れたあまり、英国漁船の燈火を見て猛烈な砲火を浴びせて、漁船だけではなく味方の巡洋艦アウロラまで死傷者を出す始末であったが、漁民の遭難者の救助も行わないままスペイン西岸のウィゴー港に到着した。このことでイギリス国民は激怒したことは言うまでもなく、ロシアはイギリスに謝罪し、六万五千ポンドの賠償金を支払っている。そして翌年の一月上旬に艦隊がマダガスカル島に到着したのだが、その頃には旅順包囲戦で日本軍が勝利し、旅順要塞は陥落し、旅順の極東艦隊が全滅した情報が首都にも届いていた。

ロシアでは、さらに艦隊を増派しないと東郷艦隊と対抗することが出来ないとの意見が強くなり増援が決定したのだが、残されていたのは旧式の軍艦が大半であり、増援しても意味がないという説や、第二艦隊を召喚すべきとの意見も根強くその後も議論が続いたという。そのために第二艦隊は暑いマダガスカル島から二か月も動けず、艦隊の士気は衰えていかざるを得なかった。そればかりではない、ロシア国内で革命勢力が勢力を強めていったのである。水野は本書においてロシアの情勢変化について次のように記している。

開戦以来露国海軍のしきりに敗績するや、現政府に慊焉(けんえん)たる国内の不平党は、各所に蜂起して盛んに戦争反対を唱道した。殊に旅順陥落の報一たび露都に達してよりは、彼らの勢い益々猖獗(しょうけつ)を極め、遂に一種の革命党と変じた。長老ガボンたる者、衆を率いて政憲改革を絶叫し、全国の大学生またこれに和し、職工、労働者の大同盟、罷工は各地に起こりて、公私の工場は為にその業務を休止するに至り、鎮撫の兵士は人民と衝突して、老幼男女数百名の紅血は、露都街頭の雪を染め、あるいはセヴァストポリー軍港における水兵の反乱となり、或いはモスコー総督セルジ大公の暗殺となり、国内の争乱あたかも蜂窩(ほうか)を破りしが如く、皇帝は遂に労働者綏撫の詔勅を発せられ、かつ露国の内憂外患を説きて、官民一致、この難局に当たらんことを諭旨せらるるに至った。

水野広徳 著『此一戦』博文館 明治44年刊 p.15~16

しかしながら、ロシア軍は奉天会戦でも日本軍に大敗し、この劣勢を挽回するためには、バルチック艦隊の東航を断行して日本海軍に勝利し、東洋の制海権を奪うことの以外に途はなくなってしまったのである。

バルチック艦隊と給炭問題

しかし、当時の船は石炭を燃料としていて燃費も悪かった。何度も燃料を補給しながら航海を続けなければならなかったのだが、日本の同盟国であるイギリスの植民地の港では燃料補給が出来なかったのである。当時のイギリスは世界に植民地を保有していて、バルチック艦隊は燃料補給に随分苦労している。

バルチック艦隊の東航、これを航海術上より観ずれば、必ずしも難事にあらず。世人のその成功を危ぶみたる所以のものは、ただ戦時国際法によれる給炭問題のためである。喜望峰の迂回、その道程長しといえども、大西洋の縦断、その航路険悪なりといえども、途中寄泊すべき幾多の港湾がある。その同盟国に属するものはこれを利用し、弱邦に属するものは、これを強借し、暴風到れば入りて避け、炭水乏しければ寄りて補うことが出来る。インド洋三千二百海里の横断こそ、実にバルチック艦隊航路中の最難所である。途上一の寄泊すべき港湾なく、また一の情報を得るの機関なく、日は波より出でて波に沈む。森茫無涯の大海洋、ただ幸いなるは熱帯の海の常として、海波のやや静穏なることである。ここにおいてロジェストウェンスキー提督は多数の給炭船を準備し、駆逐艦は運送船をしてこれを曳航せしめ、洋中載炭を行いつつ決然インド洋に浮かんだ。

同上書 p.19~20

当時の世界地図を眺めればわかるのだが、サウジアラビアからマラッカ海峡を経由して仏領インドシナ(現ベトナム)に至るまでは、海岸線のほとんどがイギリス領であった。したがってバルチック艦隊が燃料を補給するためには「洋中載炭」、すなわち熱帯の洋上で、波の穏やかな日を選んで、給炭船から石炭を人力で運んで艦隊の燃料補給を何度も何度も行わなければならなかったのである。

四月七日の朝に艦隊はマラッカ海峡を通過し、ようやく仏領インドシナのカムラン湾に投錨し、ここでネボガトフ司令官の率いる第三艦隊との合流を待った。ここまで来ると台湾までは四日の航程にすぎない。

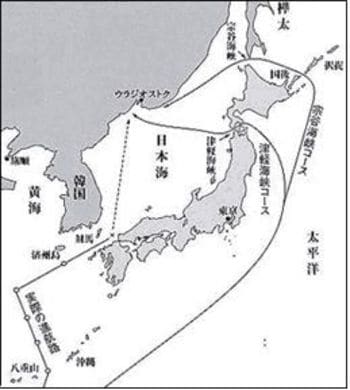

敵艦見ゆ

七ヶ月以上に長い航海でバルチック艦隊の兵士たちは相当疲弊していたし、船体にはフジツボなどの貝類が付着し、機関も摩耗していた。艦隊にとっては、日本海軍と雌雄を争う前にウラジオストック港に入って船を整備し、兵士の英気を充分に養ってから出動するのがベストの選択であったのだが、四十八隻もの大艦隊を率いて日本海軍に発見されずにウラジオストックに到着させることは、容易なことではない。台湾海峡は無事に通り過ぎたのだが、次の関門は日本海である。日本海に入るには朝鮮海峡を通るか、津軽海峡を通るか、宗谷海峡を通るか、三つの選択肢があったのだが、当時はレーダーはなく、日本海軍がどこで待ち受けているかは全く不明である。ロジェストウェンスキー提督は、朝鮮海峡を強行通過することを決意した。

一方、九州西方海域で日本海軍の仮装巡洋艦「信濃丸」が五月二十七日の未明にバルチック艦隊を発見している。「信濃丸」は危険を冒して艦隊に並航し、敵艦の位置などの情報を打電した。その電信を受けて哨戒任務に当たっていた第三戦隊と「和泉」「秋津洲」が動き出し、六時四十五分に「和泉」もバルチック艦隊を発見し、その位置や進行方向を打電し続けた。わが連合艦隊は「信濃丸」の電信を受けて、出動の準備を整えていた。

・・・午前五時、思い出すさえ肉躍る、各艦の無線電信機に感ぜし一信の警電!

敵第二艦隊見ゆ・

待ちに待ちたる敵艦隊来る。君国に報いる時は今日、死後の恥をば遺さじと、衣服更む将卒の、面(おもて)は晴れて志気凛然。兜に香を焚かずとも、帽章の桜花燦として匂いがある。

東郷司令長官はこの警電に接するや、直ちに全艦隊に対し、急速出港の命を伝えると同時に、大本営に宛て、

敵艦見ゆとの警報に接し、連合艦隊は直ちに出動、これを撃滅せんとす。本日天気晴朗なれども波高し

との電報を発した。何ぞその語の詩的にして、その意気の豪壮なる。戦わずして既に敵を圧するの概がある。かくて我が主力艦隊の各艦艇は、逐次錨を抜いて予定の航行序列をつくり、午前七時全艦隊根拠地を出発した。

同上書 p.110

わが軍が日本海海戦で勝利した要因

詳しい戦況については本書を読んで頂きたいのだが、とにかく我が軍は日本海海戦で大勝した。単純な戦力比較では、どちらが勝ってもおかしくなかったのだが、日本軍が勝利した要因はどこにあるのであろうか。もちろん、国民の支援があり、議会も協力し、軍費の調達に成功したことも大きな要因であるのだが、日本海海戦という一局面における勝因については水野はこう記している。

そもそも戦闘の運命を支配するものは、天、地、物、人の四要素である。天とは風雨寒暑の変化を言い、地とは山野河海の利害を言い、物とは艦船砲銃等の堅脆(けんぜい)を言い、人とは戦いに従う将卒の賢愚怯勇(けんぐきょうゆう)を言うのである。しかしてこの四要素中、天時、地利は陸戦に於いてこそ戦いの勝敗上に大なる関係を有するも、海戦に於いては敵味方ともに等しくその利害を受けるのである。すなわち風の順逆、日の向背の如きは一に将帥たるものの能否によって、利ともなり、また害ともなるのである。日本海海戦当日における怒涛も、濛気(もうき:もや)も、彼の苦しむ所は、我もまた苦しんだのである。これを以て海戦に於いては、天地の関係は、勝敗の数に、ほとんど影響する所がないと言ってもよいのである。されば艦船砲熕などの物質的関係はどうであったろうか。そもそも彼我両軍ほとんど相儔せることは、前既に詳説したところである。ここに於いてか、この大海戦戦勝の原因は、これを人に帰せねばならぬ。

然り而して人なるものの戦闘力は何である?これを分解すれば、技術及び精神の二つである。技術とは、主将の師兵上に於ける才能より、一卒の操砲上の技量に至るまで、皆これに属するものである。精神とは、愛国心の旺弱、士気の消長、軍紀の振弛等を言うのである。・・・中略・・・そもそも技術なるものは、数月もしくは数年の訓練によって、これに熟達することが出来る。しかも精神に至りては、かかる短年月間に於いては、到底十分なる修養の出来るものではない。幸いにして我が帝国には、吾人の祖先より伝えられた日本魂(やまとだましい)なるものがある。我が国民は生まれながらにして、この精神の幾分かを共有しているのである。・・・中略・・・されどまた戦争なるものは決して精神のみで勝てるものではない。例えば百人の決死隊、剣を揮って突撃するも、隘路を扼せる一門の機関銃に敵することは出来ない。将士肉弾となって敵艦にぶつかるも、巡洋艦は遂に戦艦に及ばぬのである。すなわち精神如何に剛勇なるも、一挺の銃は到底一門の砲に勝てないのである。しかしながら百発百中の一砲は、よく百発一中の百砲に抗することが出来る。ここに於いてか技術なるものの必要が起こるのである。

同上書 p.324~328

このように水野は、日本海海戦の勝利は日本の精神面の強さと、砲術の熟練度の格差を挙げている。

同じ日本海海戦についてドイツ人のフランク・ティースが著した『ツシマ:日本海海戦記』(GHQ焚書)という本には、バルチック艦隊がリバウ港を出航する一ヶ月前の演習についてこう記されている。

九月十一日演習を行った。出来は悪かった。団体行動に於いて水兵は海戦術の初年生であることが明らかにされた。かくてレバルで碇泊の為に、他の船に場所を譲ろうとして二隻が座礁した。この報道は直ちに新聞紙にかき立てられた。それはひどく冗舌に、誇大化されてロシア新聞に載せられた。新聞記者はまたしても自国艦隊の組織の欠陥を語り、その悪結果を予言して、日本を喜ばせることになってしまった。・・・中略・・・

一番悪いことは、革命の宣伝が始まったことで、港にいるともう秘密の破壊工作が水兵の中に手を伸ばしていた。それは捕えきれなかった。尋問も核心を衝くことが出来なかった。毎日損傷が報告せられ、サボタージュのにおいがした。提督はこれに対する手段は一つあるのみと思った。早く水兵と故国との鎖を断ち切ってしまうことだ。彼は切迫した事情がない限り、上陸の許可を与えなかった。そして甘んじて暴君の誹りを受けた。

フランク・ティース『ツシマ:日本海海戦記』大観堂 昭和18年刊 p.161~162

バルチック艦隊は急遽隊員を集めて充分な訓練も出来ないままリバウ港を出港したが、ロシアで革命を起こそうとする勢力による破壊工作が艦隊の水兵にまで及んでいたというのである。さらに熱帯のマダガスカル島で足止めを喰らい、その後も石炭の補給に苦しみ、隊員たちの多くは上陸を許されなかった。これでは隊員たちの士気が低下して当然であろう。

ロジェストウェンスキー提督は、できれば日本海軍に見つからずにウラジオストックに到着したかったのだが、「信濃丸」に発見され、休憩を取れないまま東郷艦隊と戦うことを余儀なくされた。バルチック艦隊が日本海軍と同等レベルの戦力を有していたにもかかわらず大敗した理由は、そのあたりにあるのではないか。

国防とは何か

日露戦争に勝利したあとのわが国の国防について、今でも通用することを述べている。今日の平和ボケの政治家に是非とも読んで頂きたいような文章である。

古(いにしえ)より貧国弱兵にしてよくその社稷を保ち得たるものあるを聞かない。しかしながら、ここに強兵と称するは、徒(いたずら)に勇を恃んで戦いを好むというのではない。ただ国防を充実して、外侮を禦ぐに足るだけの武備を言うのである。戦争の悲惨にして、人道に反するは、前既に述べた如くである。しかもこの戦争を未発に防ぐものは、平和会議にあらず、仲裁裁判にあらず、ただその国の軍備である。

およそ平和の保証のために要する軍備費は、戦争のために投ずる軍備費よりも、はるかに廉価である。日露戦役に要せしわが軍事費は、陸海軍をあわせて実に十五億余円の巨額に達した。もし戦前に於いて仮にその十分の一を投じ、戦艦十隻を製造し置きたらんには、露国はかの如き暴慢なる挙動を執ることなく、従って戦争を未発に防ぐことが出来たであろう。さらに一歩を進め、もし不幸にして、今後ある国と開戦するの止むを得ざるに至りしとせんか、敗戦のために蒙る損害は、予め軍備充実のために要する経費に比して、幾十倍に達するかもしれない。・・・・・・中略・・・・・・軍備はただに開戦の際に勝利を保険するのみならず、なお戦争を未発に防ぐの効力がある。ゆえに、いやしくも保険の必要を認める人は、軍備充実のより多く必要なるを覚り得るであろう。

・・・・・・中略・・・・・・ そもそも国際の紛擾は国技館の相撲と異なり、わが軍備の気合の熟するを待ってくれるものでない。たとえ立ち遅れて、唯一突きに突き落とされても、物言いを付くべき行事もおらねば、審判を為すベキ四本柱の検査役平和ボケも居らないのである。さればとて、第二の日進、春日は、そういつでもあるものではない。億兆の金を積むも一隻の駆逐艦さえ得られぬこともあるであろう。・・・・・・中略・・・・・・

国大といえども戦いを好む時は、必ず滅び、天下安しと雖も、戦いを忘るる時は必ず危うし。

同上書 p.331~334

もし急に武力で侵攻された場合に、すぐに武力を増加させることは不可能だ。日露戦争の時に、日進・春日の二艦をイギリスの斡旋により購入することが出来たが、こんなことは極めて稀であり、何年もかけて他国から侮られないだけの軍備の充実が不可欠である。

一方的に侵略しようとする国家が存在する場合において、平和憲法は何の意味も持たない。いい加減に憲法を改正し、自国を守れるだけの軍事力を持たなければ、どこかの国に呑み込まれるか、国富をむしり取られ続けるかのいずれかであろう。

日露戦争に関するGHQ焚書

日露戦争に関するGHQ焚書は結構多い。タイトルに「日露戦」のほか、日露戦争の主要な戦いをタイトルに含むものを集めてみた。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 |

| 一兵の見たる旅順要塞戦 | 亀谷浤夫 | 鏡水書院 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和10 |

| 撃滅 : 日本海海戦秘史 | 小笠原長生 | 実業之日本社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1171597 | 昭和5 |

| 此一戦、軍事談片* 旅順戰話 戦記名著集 : 熱血秘史. 第4巻 | 水野広徳 小笠原長生 | 戦記名著刊行会 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和4 |

| 日露大海戦を語る : 参戦二十提督回顧卅年 | 相馬 基 編 | 東京日日新聞社 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和10 |

| 斜陽と鉄血 : 旅順に於ける乃木将軍* | 津野田是重 | 偕行社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/942023 | 大正15 |

| 従軍記者の語る日露戦争裏面史 | 新聞之新聞 編 | 精華書房 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和10 |

| 少年日露戦争物語 | 遠藤早泉 | 文化書房 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 | 昭和7 |

| 青年日露戦史 | 矢儀萬喜多 | 増進社 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和17 |

| 戦争秘話(日露戦役)第一輯 偕行叢書 3 | 樋山光四郎 編 | 偕行社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 | 昭和10 |

| 第三十二回陸軍記念日に当り 日露戦役を偲ぶ | 陸軍省新聞班 編 | 陸軍省新聞班 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1221279 | 昭和12 |

| 第三回旅順閉塞隊秘話 | 匝瑳胤次 | 東京水交社 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和9 |

| ツシマ 日本海海戦記 | 藤原肇 訳 | 大観堂 | デジタル化されているがネット非公開 内務省検閲発禁図書 | 昭和18 |

| 鉄血 : 日露戦争記* | 猪熊敬一郎 | 明治出版社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/774222 | 明治44 |

| 日露戦役話集 大戦余響* | 鳳秀太郎 編 | 博文館 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/954055 | 大正6 |

| 日露戦争を語る. 外交・財政の巻 | 時事新報社 編 | 時事新報社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1218392 | 昭和10 |

| 日露戦争物語. 上巻 | 芦間圭 | 大同館書店 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1717387 | 昭和10 |

| 日露戦争物語. 下巻 | 芦間圭 | 大同館書店 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1720535 | 昭和10 |

| 日露戦役戦陣余話 | 青木袈裟美 | 陸軍軍医団 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和9 |

| 日露戦役の思ひ出 | 陸軍省 つはもの編輯部 編 | つはもの発行所 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1110524 | 昭和9 |

| 日露戦争思出の記 ミスチェンコ騎兵大集団営ロ逆襲実見記 | 黒沢礼吉 編 | 黒沢礼吉 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 | 昭和11 |

| 日露戦争を斯く戦へり | 鹿野吉廣 | 正直書林 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和12 |

| 日露戦地の懐旧 | 山崎有信 | 山崎有信 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和8 |

| 日露大戦秘史 永沼挺進隊 | 中屋重業 | 公論社 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和14 |

| 日露戦塵肉弾山行かば | 原田指月 | 三水社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1873736 | 昭和3 |

| 日露陸戦新史 | 沼田多稼蔵 編 | 兵書出版社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/942003 | 大正13 |

| 日清 日露戦役 回顧録 上賀茂村出身者集 | 帝国在郷軍人会 上賀茂分会 編 | 帝国在郷軍人会 上賀茂分会 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和11 |

| 日清日露戦争物語 : 附・アジアの盟主日本 | 菊池寛 | 新日本社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1718008 | 昭和12 |

| 日清日露両戦役及世界大戦 に於ける我が戦時財政 | 大蔵省大臣官房 財政経済調査課 編 | 千倉書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1272744 | 昭和12 |

| 日本海大海戦とハワイマレー沖海戦 | 松尾樹明 | 精華書房 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和17 |

| 日本海大海戦史 | 軍令部 編 | 内閣印刷局朝陽会 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1466371 | 昭和10 |

| 風雲回顧談、兵車行*、旅順閉塞* 戦記名著集 : 熱血秘史. 第9巻 | 大月隆仗 桃陰 | 戦記名著刊行会 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和5 |

| 兵車行 : 兵卒の見たる日露戦争* | 大月隆仗 | 敬文館 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/774461 | 明45 |

| 名将回顧 日露大戦秘史 陸戦篇 | 高田廣海 編 | 東京朝日新聞発行所 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和10 |

| 名将回顧 日露大戦秘史 海戦戦篇 | 星野辰男 編 | 東京朝日新聞発行所 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和10 |

| 旅順閉塞* | 桃陰 | 厚生堂 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/950779 | 大正3 |

| 旅順要塞総攻撃 | 木村惣平 | 岡倉書房 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和10 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント