豊島沖開戦と高陞号事件

明治二十七年(1894年)七月二十五日、朝鮮の北西岸豊島沖で、日本の巡洋艦の秋津洲(あきつしま)、吉野と浪速(なにわ)の三艦が、巡洋艦の武蔵と八重山を捜していたところ、突然、清国巡洋艦の済遠(さいえん)と広乙(こうおつ)が海上にあらわれた。

この段階では日清両国で互いに宣戦布告は出されていなかったが、すでに両国とも最後通牒を出した状態にあり、法的にはいつ戦端が開かれてもおかしくない状態にあった。

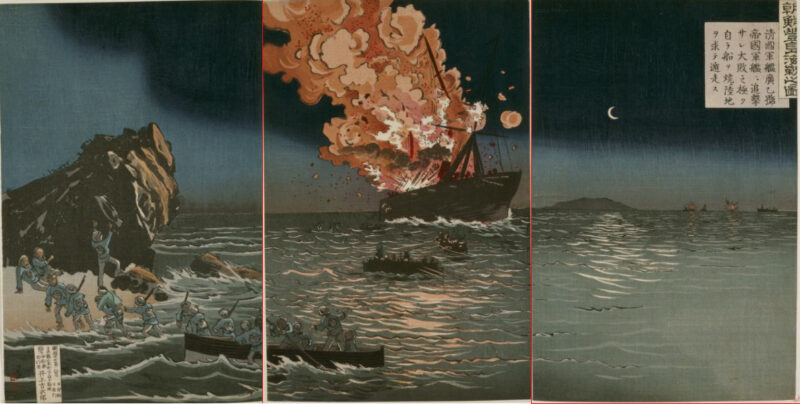

まもなく豊島沖(ほうとうおき)海戦が始まったのだが、形勢不利と見た済遠が「日本軍艦旗の上に白旗」を掲げて降伏を装った。また広乙は、秋津洲に海岸方面に追い詰められて座礁してしまい、広乙の艦長は乗員を上陸させたのち船体を爆破させたという。その隙に、降伏したはずの済遠が逃走し、つかさず吉野・浪速が追跡を開始した。

済遠は降伏の意を示したと思えば逃走することを繰り返しているうちに、清国艦隊が合流を予定していた清国軍艦の操江(そうこう)及び英国商船旗を掲揚している汽船の高陞号(こうしょうごう)が海上に出現する。

秋津洲が操江を追撃してこれを拿捕し、逃走した済遠は吉野が追撃したが、済遠が浅瀬に逃げたので途中で追撃を中止したという。

高陞号を追跡していた浪速は空砲二発を撃ち、手旗信号で停船を求め、その臨検を開始した。高陞号は戦争準備行動として、仁川に清国兵約千百名および大砲十四門と弾薬を輸送中であった。

浪速の東郷平八郎艦長は、中立国である英国の船舶を利用して兵員・武器を輸送することは戦時国際法違反であるため、高陞号に随行命令を発し四時間に亘る説得を試みたが清国兵が拒否したので、高陞号乗組員に危険退避信号を発した後に撃沈し、東郷艦長は、泳いで浪速に向かってきた船員士官全員を救助した。

この事件の一部始終は、東郷平八郎全集第一巻の『伝記』第三篇第一章に詳細に記されている。

英国船が撃沈されたことで英国対日世論が一時沸騰したが、上海の英海軍裁判所が浪速の処置が戦時国際法に照らして問題がないと宣言し、英国の著名な国際法学者のトーマス・アースキン・ホランド博士も「タイムズ紙」に東郷を弁護する論文を発表した。

高陞号の沈没せしときは既に戦争の始まりし後なり。蓋し戦争なるものは予め宣告することなくしてこれを始めるも毫も違法の措置と言うべからず。このことは英国及び米国の法廷にて幾度となく確定せられたるところなり

『東郷平八郎全集 第一巻』平凡社 昭和5年刊 p.130

またジョン・ウェストレーキ博士も同紙に同様の見解を述べたあと「高陞号撃沈の一事を以って、元帥が果断に富める証明のみとなさず、併せて活学修養より得たる明智の試金石となさんことを望むものなり」と東郷を称賛した。英国外務大臣キンバレー伯は、高陞号所有者が日本に対し損害賠償を求めることの不可を勧告したことから、英国の対日世論は沈静化に向かったという。

一方、清国が天津条約を背馳し、日本の最後通牒を無視して朝鮮領海内を突破し、牙山に大兵を集中させつつあったことが全世界に暴露され、清国が侵略者であることを世界に認識させることとなった。

成歓の戦の後、日清両国が互いに宣戦布告

日本艦隊が豊島沖海戦で圧勝した七月二十五日に、朝鮮政府から大鳥圭介公使に対して牙山の清国軍撃退が要請されている。

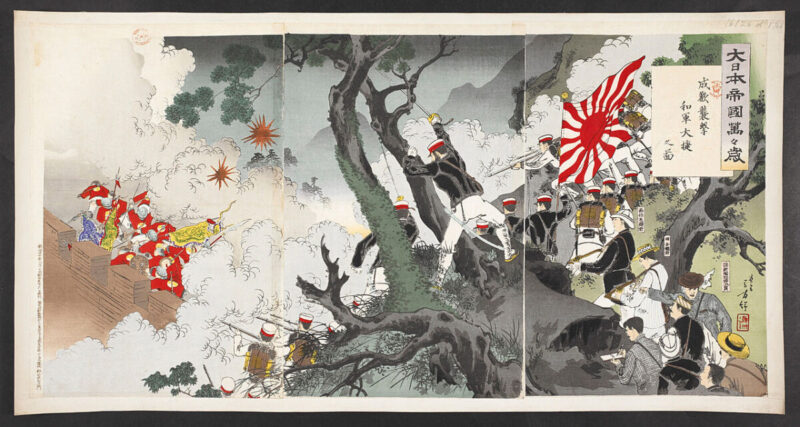

清国軍は安城川を前に控えた成歓(せいかん)に堅固な防御陣を構えていたのだが、日本軍は二十八日にこれを夜襲して破り、二十九日には勢いに乗じて一気に牙山を占領し、清国軍は武器などを放棄して平壌方面に逃亡していった。

そして七月三十一日にわが国は清国に対し国交断絶を通告。翌八月一日に日清両国は互いに宣戦を布告している。

「日清戦争化の日本と朝鮮(2)」に両軍の宣戦詔勅の全文と訳文が読めるが、この文章を読み比べると、日清戦争が、朝鮮を独立国として認めて清国の干渉を許さない日本と、自国の属国であるとして譲らなかった清国との戦いであったことが理解できる。

【日本】

「朝鮮は、帝国が其の始に啓誘して列国の伍伴に就かしめたる独立の一国たり。しかるに清国は事あるごとに朝鮮を属邦と称して、陰に陽にその内政に干渉し、今度の内乱があるに於いて、属邦の難を救うという言葉と共に兵を出した。…

<中略>

事はすでにここに至った。平和を以って国の光栄とするを内外に宣言することを常とするが、また公式に戦いも宣言せざるを得ない。よって、国民と政府の忠実と武勇に依頼して、速かに平和を回復し我が国の光栄を全うするように。」

【清国】

「朝鮮は我が大清国の属藩として二百余年、貢を歳に修めていることは国の内外で知るところである。…

<中略>

厳しく装備して各軍を派出し、迅速に討伐し、雄師を厚く集めて陸続進発し、以って韓民が塗炭にあるを救い、また沿川沿海の各将軍を督励して軍大臣に厳に整えさせ、倭人の軍艦が各口に入ることがある時には、即ち迎えて痛撃を行い、数を尽して殲滅する。

決して罪を犯し背いて退くことなかれ。」

連戦連勝の日本軍

かくして日清戦争が開戦したのだが、世界の論調は、海軍はともかく陸軍では圧倒的に兵士数の多い清国が勝り、最後は清国が勝利するとの予想が多かったという。

兵員数は諸説あるが、Wikipediaでは日本軍二十四万に対し、清軍は六十三万とあり、兵力差は歴然としていた。

井上一次著『青少年の日本戦史』によると、日本軍は十二万三千、清軍の常備兵は三十五万でさらに約六十三万の募兵がなされたとあり、兵力差はさらに大きかったことになるのだが、清軍の兵員の問題点についてこう解説されている。

・・・ここで注意しなければならないことは、その支那軍の兵員は、ことごとく傭兵であるということである。すなわち、それは食っていくために、金銭を以って雇われて兵隊となるのである。しかも支那の有名な諺(ことわざ)に、

好人不当兵(立派な人間は兵隊にならない)

というのがあるが、これによっても清国の兵員の素質が如何に劣悪であるかは容易に想像することが出来る。・・・中略・・・

その清国軍の訓練はまったく旧式であり、新募兵にいたってはほとんど訓練をうけていないのが多い。これに反して、我が軍は総ての兵員が日夜の猛訓練によって、心身の鍛錬はもちろんのこと、戦闘法においても練熟している精兵であった。

井上一次著『青少年の日本戦史』泰東書院出版部 昭和18年刊 p.265~266

宣戦布告のあと、清国は日本軍の北進を阻止するために、平壌に軍隊を集結させていた。

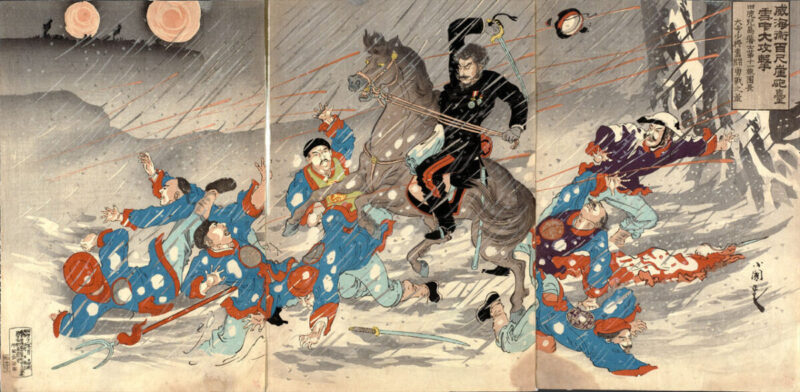

九月十五日に日本軍の平壌攻略戦が始まったが、夕刻には清国軍は白旗を掲げ降伏を装い、休戦後に退却すると書状を届けて、夜陰に紛れて城から逃亡したという。(平壌[ピョンヤン]の戦い)

また九月十七日には清の北洋艦隊が大狐山沖合で訓練をしていたところに、索敵中のわが国の連合艦隊が遭遇し、十二時五十分に北洋艦隊の旗艦・定遠の三十.五センチ砲が火を噴き、戦端が開かれた。

海戦の結果、無装甲艦の多い連合艦隊は百三十四発の被弾を受けたが沈没艦はなく四隻の大・中破にとどまり、一方、北洋艦隊は五隻が沈没し六隻が大・中破、二隻が座礁した。(黄海海戦)

十月に入ると、山縣有朋陸軍大将を司令官とする第一軍は鴨緑江を超えて満州に進み、下旬には九連城、鳳凰城を陥れている。(鴨緑江作戦)

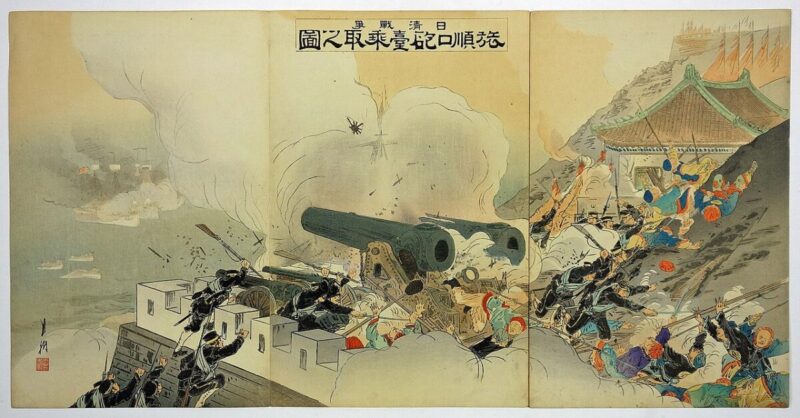

また大山巌陸軍大将を司令官とする第二軍も、遼東半島の花園口に上陸し、金州・大連湾を攻略し、十一月二十一日には旅順を占領した。(旅順口の戦い)

明治二十八年(1895年)一月には、日本軍は山東半島の威海衛(いかいえい)に集結していた清軍の北洋艦隊の敗残の軍艦への攻撃を開始。三十日に威海衛湾の南岸要塞を制圧し、二月一日には北岸要塞などを占領。また海軍は水雷攻撃で清軍の旗艦・定遠をはじめとする諸艦を撃破し、清の提督丁汝昌(ていじょしょう)は降伏して自殺し、北洋水師は全滅した。(威海衛の戦い)

その勢いで日本軍は三月には遼東半島に兵を進め半島全域を占領し、いよいよ首都北京に迫らんとしたために、とうとう清は三月十九日に全権大使李鴻章をわが国に派遣し、下関で講和にむけての交渉を開始させたのである。日本側の全権大使は伊藤博文であった。

下関でのわが国の交渉を不利にさせたテロ事件

その日清両国の交渉の詳細が公文書に残されていて、次のURLでその口語訳が読める。

二十一日の交渉で日本側は、休戦の条件として、まだ制圧していない太沽、天津、山海関を日本軍が占領し天津、山海関の鉄道を支配すること、休戦期間中は清国が日本国の軍事費用を負担するとの強気の交渉を行なった。

二十四日に李鴻章全権大使は日本側の休戦条件を拒否したのだが、その会議の後でとんでもない事件が起こる。

この李鴻章が会議を終えて旅館に戻る途中で、二十六歳の小山六之助という人物がピストルで李鴻章を狙撃したのである。

幸い命には別状はなかったが、この事件は講和会議の流れに多大なマイナス影響を与えることになった。

当時外相であった陸奥宗光が『蹇蹇録(けんけんろく)』でこう書いている。

この事変の全国に流伝するや、世人は痛飲の情余りてやや狼狽の色を顕わし、我が国各種公私の団体を代表する者と一個人の資格を以てする者とに論なく、いずれも下ノ関に来集し清国使臣の旅館を訪いて慰問の意を述べ、かつ遠隔の地にあるものは電信もしくは郵便に由りてその意志を表し、あるいは種々の物品を贈与するもの日夜陸続絶えず、清使旅寓の門前は群衆市をなすの観あり。これ一兇漢の所為は国民全般の同情を表せざる所たるを内外に明らかにせんと欲するに出づるものなるべく、その意固(もと)より美しといえども往々徒(いたずら)に外面を粉飾するに急なるより、言行あるいは虚偽に渉(わた)り中庸を失うものもこれなしとせず。…

陸奥宗光『蹇蹇録』岩波文庫p.265

…昨日まで戦勝に浮かれ狂喜を極めたる社会はあたかも居喪の悲境に陥りたるが如く、人情の反覆、波瀾に似たるは是非なき次第とはいえ、少しく言い甲斐なきに驚かざるを得ず。李鴻章は早くもこの形情を看破したり。…

この事件のために世論は李鴻章に同情的となり、新聞の論調までがすっかり変調してしまったのだ。

この段階では日本軍はまだ戦闘を止めてはいなかったのだが、もし李鴻章がこのまま帰国し、欧米列強の同情を得るような動きをすれば、わが国は欧米列強の干渉を受けて立場が悪くなるばかりだと、陸奥はこの事件におけるわが国の反応を、深刻に受け止めていたのである。

この事件があって、日本側は講和条件の緩和を余儀なくされ、三月三十日には李の要望する休戦を合意することとなる。

日本軍が休戦ともなれば李鴻章からすれば講和条件の決定を急ぐ理由がなくなり、李は一般論を押し立ててのらりくらりと要領を得ず、日本側は手を焼いたようだ。

下関講和交渉の決着と三国干渉

陸奥は伊藤全権に対し、こんな空論で時日を浪費すべきではないと迫り、単刀直入に押し切るよう力説したという。

しばらく菊池寛『大衆明治史』(GHQ焚書)の文章を引用したい。講和交渉が決着する場面である。

『講和談判は、普通の談判とは訳が違うから、清国全権は逐条的に諾否の返答を承りたい』と伊藤は陸奥の指示通りに、李鴻章に迫って行った。その傍(かたわら)には、いつも黙々として剃刀と言われた眼を光らせながら陸奥が穴のあく程、李の顔を瞠(みつ)めているのである。これには李も得意の大風呂敷をひろげることは出来ない。すっかり気を呑まれてしまった。

一、清国は朝鮮の独立を認めること。

一、遼東半島、台湾、および澎湖島を全部日本に割与す。

一、軍費賠償として、庫平銀二億両(テール)を支払うこと。

一条また一条と、具体的に決まって行った。償金の件では、李は執拗にねばった。

『請将賠款大減』(償金はうんとまけて下さい)

伊藤もさるもの、笑いながら首を振り、

『不能再減』(此の上まけられん)和議が全く成立して、両国全権の調印したのは四月十七日であった。四月二十一日には、平和回復の大詔が渙発され、国民は歓呼の声に酔ったのであるが、それは僅かに一週間と続かなかった。霹靂の如く、国民の頭上を脅したのは、露独仏の三国干渉であった。

菊池寛『大衆明治史』p.189-190

講和が成立して日本国民は喜んで当然なのだが、清国の方では囂々たる反対で沸き返ったという。そこで「夷を以て夷を制す」という中国の伝統的な外交術を用いて、清国は外国の力を得て日本を追い払おうと考えたのである。

一方、南進を企むロシアは、わが国が遼東半島を領有することを認めるわけにはいかず、それを阻止するために武力行使も辞さない方針を早い段階で固めていたようだ。

三国干渉については次回に記すことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。現在出版社で在庫がなく、増刷を検討していただいています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですが、増刷されるまで待っていただく必要があります。ネットでも購入ができますが、現在、ネットの在庫も少なくなってきており、中古市場では新刊本より高くなっている時があります。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント