パークス公使の外相宛て報告

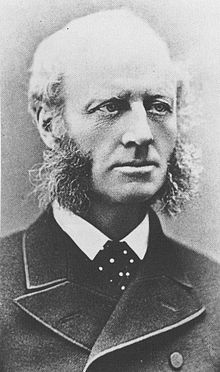

イギリス公使パークスは、慶応二年十二月二十五日(1867/1/30)に崩御した孝明天皇の死因については何も触れていないが、1867年2月14日付のスタンレー外務大臣宛の報告書で、慶応三年一月五日(1867/2/9)に天皇の崩御を知り、今後の日本の情勢変化についてこのように予想している。

天皇の死がこれほどすみやかに発表されたことは注目に値する。天皇や将軍の身におこったいかなる異変も、神秘の帳(とばり)でながくとざしておくのがこれまでの日本のしきたりであったのだが、今回は前者の死について、日本人と外国人の双方にたいして、かくもすみやかな発表が行われたのである。…

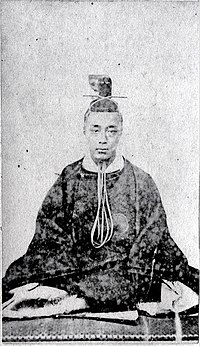

皇位の継承は厳密に世襲制にもとづいておこなわれ、三日前に会った外国奉行によれば、公的な服喪の期間が終わり次第、前た天皇の長男である十五歳の少年が、あたらしく天皇の地位につくことになるという。…この服喪の期間は、まず五十日、つづいて宗教儀式などが行われる三十日、つまり八十日におよぶそうである。…

この事件(天皇の死)は、おそらく将軍(慶喜)の勢力を増大させるのに役立つものと思われる。というのは、将軍は自分より年長であり、且つ日本の開国に対して偏見をもっていたらしい前天皇よりも、十五歳のあたらしい天皇の考え方を左右することのほうが、いっそう容易であることに気付くと思われるからである。…このことを効果的に行うためには、将軍自身が京都に踏みとどまらなければならないので、やがて京都が政治の所在地になるようなことがあっても、わたしは別に驚かないであろう。

(萩原延壽『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄 4』朝日文庫 p.190~192)

このようにパークスは、孝明天皇崩御後は将軍慶喜が京都に駐在し、幕府が勢力を回復することを予想していたことは注目して良いだろう。

兵庫開港勅許をめぐる慶喜と倒幕派との争い

幕府は昨年(1866年)の十月に条約勅許を得ることはできたが兵庫開港は否決されていた。しかしながら、兵庫開港は条約で諸外国に約束したことであり、幕府としては通商条約不履行の状態を早急に解消する必要があった。以前このブログで述べた通り、徳川慶喜はフランス公使の献策を受け入れ、兵庫を開港することの腹を固めていたのである。

慶喜は三月五日(4/9)に兵庫開港の勅許を求める上書を朝廷に提出しているが、強い抵抗にあっている。萩原氏は前掲書でこう解説している。

しかし、これまでしばしば見てきたように、倒幕派にとって、兵庫開港は、幕府を窮地に追いつめるための切り札のひとつであり、慶喜の上奏は、当然朝廷の内外に賛否の両論を激しくかきたてた。

倒幕派の薩摩を動かす中心人物のひとり、大久保一蔵(利通)は「幕府の請いによりてこれを許さば朝威を損ずべし。宜しく島津大隅守(久光)の上京を待ちて後にすべし」と強硬に主張するなど、妨害運動は熾烈をきわめ、摂政二条斉敬もこれに動かされて、三月十九日(4/23)、兵庫開港不許可の御沙汰書が慶喜に下ったのである。

(同上書 p.381)

条約勅許の時もそうであったが、今回も薩摩藩が兵庫港の勅許を認めなかったのである。

しかし慶喜は、大坂城に四ヵ国の公使を呼んで、兵庫開港など今後の幕府の施政方針などを伝えることになっていた。既にパークス公使は大坂に到着しており、そのまま引き下がるわけにはいかず、慶喜は三月二十二日(4/26)に再び上書を朝廷に提出したが再び抵抗に会い、四ヵ国公使引見は兵庫開港の勅許のないままに行われることとなった。

慶喜を高く評価したパークス

前掲書に、三月二十五日(4/29)のパークス公使が慶喜に謁見した模様が記されているが、慶喜は冒頭のあいさつの交換につづき「明確なことばで、兵庫開港をふくむ条約義務の遵守を約束し、パークスをよろこばせた」(同上書p.388)のち、日本に適した軍艦の種類を尋ね、イギリスに海軍の訓練実施を要請するなどしている。

パークスは翌日付のスタンレー外相への報告で、慶喜という人物を高く評している。

将軍は、過去十年の出来事を注意深く見守り。その間決定的な役割をはたすことを出来るかぎり回避しつつ、現在の強力な地位に上りつめる才覚を有していた。現在かれは、内政と外交の双方に関して対立し合っている諸党派から、調停者の役割を期待されているようだ。…

いまや将軍は内政と外交に関して、みずからの進路を決定しなければならないが、わたしは、かれが時代の要請に十分こたえ、かれの治政が外交関係の改善ばかりでなく、国内的なあつれきの調整という点でも好ましい一時期を画することを、信じて疑わない。

(同上書 p.396~397)

慶喜を絶賛したのはパークスだけではない。サトウもミットフォードも慶喜を高く評価した。

食事が終わって案内された部屋に、二百年ほど前に将軍に贈られた三十六歌仙の肖像画が懸けられていて、パークスらが眺めていたところ、慶喜がそのうちひとつを取り外してパークスに差し上げようと言い出した。パークスは、せっかく組になっている一枚を受取ることは出来ないというと、慶喜は「いや、絵が取り外され空白の部分ができたとしても、かつてそこにかけられていた絵がいまはイギリス公使の手に渡っていることを考えれば、それは大きなよろこびを私にあたえる」と述べたという。ミットフォードは「これ以上にうつくしい好意の表明はほかにあるであろうか」と感心している。(同上書 p.399)

そしてパークスは幕府に対する見方を改め、ハモンド外務次官宛ての半公信(5/6付)にこう記している。

わたしは将軍がどのような地位を占めることになろうと、可能なかぎりかれを支援したいと思っている。…

じっさい、将軍は、これまでわたしが知り合った日本人の中で、もっともすぐれた人物であるように思われる。おそらく、かれは、歴史にその名をとどめるようになるであろう。

(同上書 p.409)

しかしながら、これまでは倒幕勢力を心の中で応援していたサトウもミットフォードも、パークスが改心したことに複雑な思いがあったはずだ。

サトウの手記によると、そのあと西郷隆盛らが訪ねて来たことが書かれている。

私は、西郷やその一派の人々の訪問を受けたことを覚えている。彼らは、われわれと将軍との接近について、大いに不満であった。私は、革命の機会がなくなったわけではないことを、それとなく西郷に言った。しかし、兵庫が一たん開港されるとなると、その時こそ、大名は革命の好機を逸することになるだろう。

(アーネスト・サトウ『一外交官の見た明治維新(上)』岩波文庫 p.255)

サトウのこの言葉は彼らを発奮させることとなる。条約上の兵庫開港予定日は慶応三年十二月七日(1868/1/1)だが、彼等にはあと七か月程度しか残されていなかったのである。

難産だった兵庫開港勅許

慶喜が三月二十二日(4/26)に提出した兵庫開港の上奏に対し、二十四日(4/28)に朝廷は二十五藩の藩主に四月中に意見具申を求めたところ、十八藩から兵庫開港を是認する書状が届いたという。兵庫開港問題は近々宮中で行われる会議で決することとなったのだが、この問題は外交問題というよりは国内の政略問題となった。『維新史. 第4巻』には、当時欠員が出ていた議奏(ぎそう)に誰がなるかで、薩摩藩は、前回の「歴史ノート」で紹介した廷臣二十二卿列参事件で孝明天皇より謹慎処分を受けた大原重徳、中御門経之の登用を提案していた。議奏というのは、太政官が政務に関して審議し、結論が出た事柄について、天皇に上奏する要職である。

すなわち薩州藩は主として、中御門経之・大原重徳の起用を希望したが、両人は昨年勅勘を蒙った際も殊に厳罰に処せられたので、二条摂政(齊敬)は(島津)久光・(松平)慶永・(伊達)宗城の申し出に対して、先帝の叡慮に従って、役人に採用することは出来ないと述べ、経之・重徳の任用を拒んだ。

薩藩の策謀は経之・重徳の両人を議奏となし、しかる後その推挙によって烏丸光徳と萬里小路博房とを武家伝奏となし、さらに中山忠能を国事掛として、自派の公卿を以て廟堂の要路を占めようとするにあった。

その間大久保一蔵は近衛家に就いてこれを強要したが、近衛忠煕父子は先帝の叡慮によって、粗暴なる堂上の推挙をなし得ずとてこれを斥けた。

(『維新史. 第四巻』維新史料編纂事務局 昭和十六年刊 p.635)

結局、議奏には幕府及び薩摩が推薦するメンバーではない、長谷信篤、三条實愛を選んで決着し、薩摩の島津久光、土佐の山内容堂、宇和島の伊達宗城、越前の松平慶永を京都に集めて会議で兵庫開港の問題と長州藩の処分問題を討議した後、朝廷に奏請し決着させることとなったのだが、薩摩藩の工作により四侯の会議では長州藩処分の問題が先に議論されて、いよいよ五月二十三日(6/25)に長州藩処分と兵庫開港を朝廷に奏請することが決まっている。

その日は四侯はいずれも朝から参朝せず、松永慶永のみが夕方から参加したという。この日の朝議もまた紛糾し、深夜になっても決しなかったという。

翌二十四日幟仁(たかひと)親王・熾仁(たるひと)親王の参朝を請い、また堂上に総参内を命じて慎重評議した。しかし廷議は紛糾して決せず、将軍の態度もまた強硬なるため、廷中すこぶる不穏の光景を呈した。

摂政(二条齊敬)は再び(島津)久光・(伊達)宗城の参内を促したが、宗城のみ参内し、久光は病に託してこれを辞して応じなかった。その間朝彦親王をはじめ鷹司前関白父子・権大納言九条道孝等は、摂政の優柔不断を憤り、国事に参与することを辞して退下せんとしたので、摂政は大いに驚き、遂に意を決して宸断を仰ぎ奉り、幕府の奏請を聴許あらせらるべき旨の御沙汰を伝えた。時に戌刻(午後八時頃)であった。

かくて容易に決しなかった兵庫の開港及び長州処分寛典の議もここに勅許あらせられたのである。

(同上書 p.641~642)

兵庫開港決定後に幕府打倒の方針を鮮明にした在京の薩摩藩士

なんとか兵庫開港の勅許を得た幕府は六月六日(7/7)に、「来る十二月七日(1868/1/1)より兵庫開港、江戸・大坂開市につき、諸国の物産手広に運搬し勝手に商売を遂ぐべし」と公布している。全国の商人が自由に貿易ができるかのような表現になっているが、実際はそうではなかったようである。GHQ焚書の『幕末期東亜外交史』にはこう解説されている。(原著の日付はすべて西暦だが、ここでは和暦と西暦を併記しておく。)

ところが「勝手に商売を遂ぐべし」はうそで、その前日の六月五日(7/6)に、将軍慶喜は、鴻池、加島屋以下二十人の豪富を招致し、貿易の統制と独占を目的とする、半官的貿易商社の設立を命じた。

貿易商社は、一定年限、紙幣発行権を与えられるはずであった。会社の設立月日は不明であるが、八月二十日(9/17)には一般からも資金募集を始めた。一種の株式組織にし、武士・町人・百姓の差別なく、出資し得ることにした。紙幣発行の方も、八月二十日(9/17)に金札発行の発令があった。

(大熊真 著『幕末期東亜外交史』乾元社 昭和十九年刊 p.262)

一方、在京の薩摩藩士は、兵庫開港の勅許が出て日も浅い五月二十九日(7/1)に、長州藩と提携して事を挙げることを決している。

兵庫港は当初の予定通り十二月七日(1868/1/1)に無事に開港することになるのだが、慶喜が苦労して勅許を得てからのわずか半年の間に慶喜が大政奉還し、兵庫開港の翌日には王政復古の大号令がでるなど、わが国の歴史は目まぐるしく動くことになるのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント