柿本神社と月照寺

明石市の人丸山の頂上に柿本神社(明石市人丸町1-26)と月照寺(明石市人丸町1-29)がある。明治四年(1871年)の神仏分離令により寺と神社が分離されてしまったのだが、以前は神仏習合で一体であった。

上の画像は柿本神社の東鳥居である。

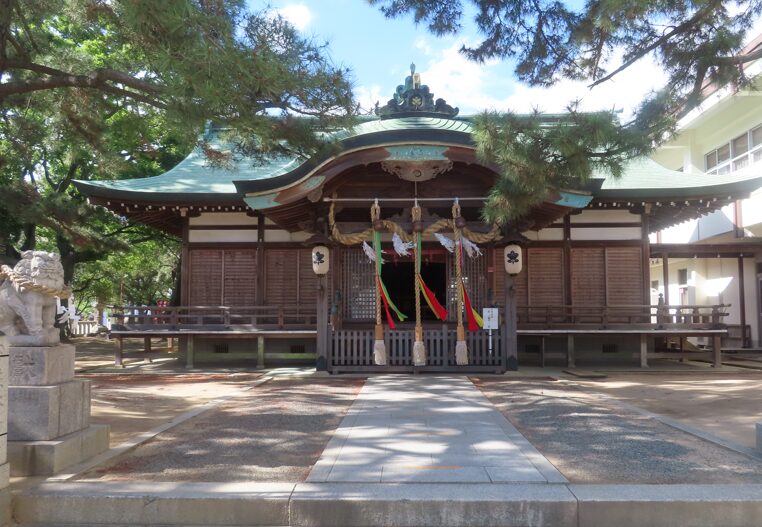

柿本神社の御祭神は飛鳥時代の歌人で、山部赤人とともに歌聖と仰がれた柿本人麻呂である。「人麻呂」は「人麿」とも書き、平安時代からは「人丸」と書かれることが多いという。

柿本人麻呂が明石と縁のある人物とは、恥ずかしながら今回の旅程を立てる時に初めて知ったのだが、明石で人麻呂が詠んだ歌がいくつか残されていて、案内板には神社の由緒とともに次の二首が案内されていた。

「天離(あまざか)る 夷(ひな)の長通(ながち)ゆ 恋ひ来れば 明石の門(と)より 大和島見ゆ」

「留火(ともしび)の明石大門(あかしおおと)に入(い)る日にか 漕ぎ別れなむ家のあたり見ず」

古来より明石は畿内と畿外の境界とされ、当時の貴族や官僚は、明石まで来ると、都を離れていよいよここからは鄙びた田舎であると意識し、逆に九州などから明石まで帰ってくると、都迄もうすぐだと安堵感を得たと言われる。「明石の門」「明石大門」は明石海峡のことで、この景観が畿内と畿外の分かれ目になるということを理解すると、この歌を詠んだ人麻呂の気持ちが少しは理解できたような気になる。

神社の境内に「亀の碑」と呼ばれる「播州明石浦柿本大夫祠堂碑」(明石市指定文化財)という石碑がある。寛文四年に明石藩主松平信之が建てたもので、人麻呂の伝記が彫られているのだそうだ。

上の画像は左隣の月照寺の山門で、もともとは伏見城の薬医門であったのが慶長十五年(1610年)に明石城の切手門として移築され、明治六年にここに再移築されたものだという。現在明石市の文化財に指定されている。

この寺は弘仁二年(811年)に、かつて明石城のあった赤松山に空海が創建した楊柳寺にはじまると伝えられており、仁和三年(887年)にその鎮守社として人丸社(現在の柿本神社)を建て、寺号も月照寺と改めたという。

江戸時代に入り元和三年(1617年)に明石城が赤松山に築城されることとなり、元和五年(1619年)に人丸社とともに現在の場所に移されたそうだ。

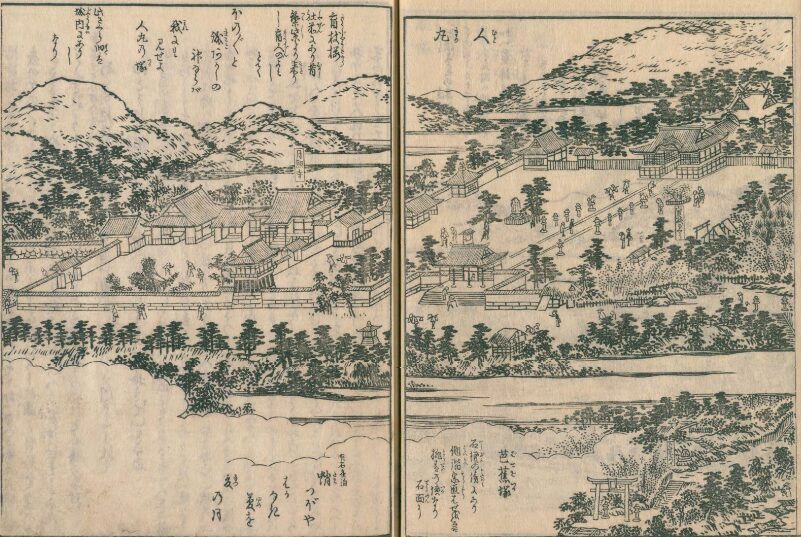

上の画像は文化元年(1804年)に刊行された『播州名所巡覧図会 第二巻』に出ている月照寺(左)と今の柿本神社(右)だが、図会では全体を「人丸」と記され、本文では「柿本人麻呂社」という名前で紹介されていて、本文には人麻呂の作品が詳しく解説されている。

子午線のまち

明石はわが国の標準時の基準となる東経135度の子午線が通っていることで有名だが、同じ子午線が通る都市は他にも京丹後市や福知山市や豊岡市、丹波市、西脇市、小野市などいろいろある。なぜそのことで明石市が有名になったのかというと、「ニッポン旅マガジン」の記事には「明石市は、明治四十三年に明石郡校長会が日本で最初に標石を建立したことから「子午線のまち」といわれている」と記されている。東経135度の子午線を日本の標準時と決めたのは明治二十一年のことなので、明石市が特別早く標石を建てたわけでもないのだが、どこもやらなかったことを最初に明石が実行したことから有名になったと理解すればいいのだろうか。

また明石市は、昭和三十五年(1960年)に子午線上に明石市立天文科学館を建てている。この白亜の塔の部分はそのまま日本標準時子午線の標識であり、市内には子午線上を示すトンボの標識やモニュメントがいくつかあって、明石に来れば誰でも子午線の位置がわかるようになっている。

天文科学館の13階と14階が展望室になっていて360度の大パノラマで眺望を楽しむことが出来る。上の画像は展望室から南側の景観を撮影したものだが、山陽電車の人丸駅のホームに子午線が表示されていることがよくわかる。

上の画像は展望室から北側の景観を写したものだが、左が月照寺で右奥が柿本神社である。月照寺の鐘楼の近くに立っている白い塔は子午線の位置を示すトンボの標識で、子午線は月照寺の境内を横切っていることが分かる。天文科学館の4階には日時計広場があり、いろんな形の日時計がある。広場から柿本神社に繋がる階段がある。

また天文科学館の3階には暦や時計、天体観測に関する様々な展示があり、2階にはドイツ製のプラネタリウムがあり、平日は4回、土日祝日は5回の天体解説(1回約50分)が行われている。平日は朝の早い時間の投影がないので、事前に投影時刻を確認しておいた方が良いだろう。

稲爪神社、中崎公会堂、岩屋神社

稲爪神社(明石市大蔵本町6-10)も、かなり古い由緒のある神社である。

七世紀の初め推古天皇の頃、異国から鉄人が八千人を率いて来襲した。討伐を命じられた伊予国の越智益躬(おちの ますみ)は九州に向かい、敵陣に入って偽って降伏して彼らを東へ導いた。明石に到着した時、雷鳴がとどろきすさまじい稲妻の中に三嶋大明神があらわれて、益躬を援け給い、鉄人たちは忽ちに撃たれてしまった。そこで益躬はこの地に三嶋大明神を祀り、稲妻大明神と崇めたのがこの神社のはじまりで、後に「稲妻」が転訛して「稲爪」になったと伝えられる。

神社では古くから大蔵谷の産土神として毎年十月上旬に秋祭りが盛大に行われてきており、祭りの際に行われる「囃口(はやくち)流し」、「牛乗り」は明石市指定文化財、「獅子舞」は兵庫県指定文化財となっている。

大蔵谷は江戸時代に宿場町として栄えたところで、本陣や脇本陣などがおかれ、多くの旅籠屋が軒を連ねていたそうだが、いまではその面影はほとんど残されていない。

明石は昭和二十年の空襲被害もあり、平成七年の阪神淡路大震災の被害もあったのだが、古い建物が結構残されている。上の画像は明治四十四年に建てられた中崎公会堂(明石市相生町1-119-19)。平成二十四年に国の登録有形文化財(建造物)になっている。この公会堂の落成記念では夏目漱石の講演が行われ、その後も菊池寛や佐藤春夫の講演会が行われたという。

上の画像は岩屋神社(明石市材木町8-10)。この神社は、成務天皇十三年(143年)に天皇の勅命により、淡路島岩屋より遷された東播の古社で、江戸時代に入ると明石城主の産土神として尊ばれたという。

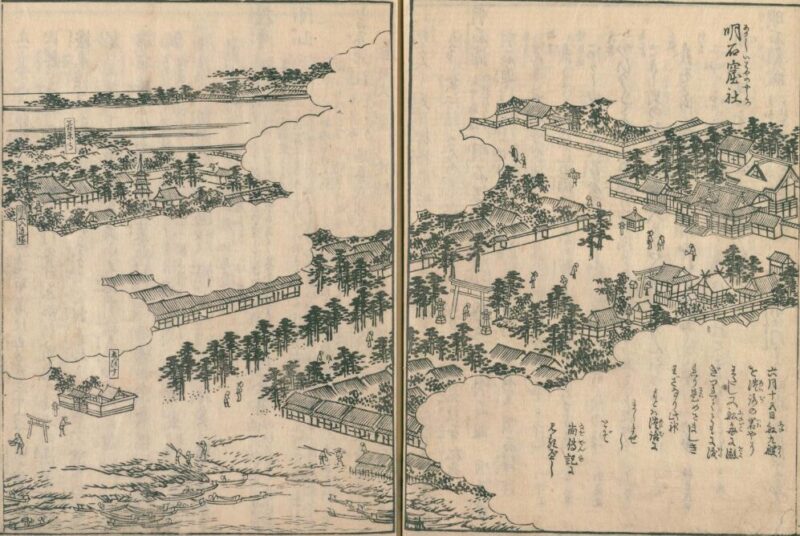

『播磨名所巡覧図会 第二巻』にこの神社の境内の図会がでているが、昔の境内はかなり広く、明石港のすぐ近くまで参道が続いていたようだ。この神社では毎年七月の第三日曜日に、海難防止と豊漁を願って「おしゃたか舟神事」が行われ、毎年多くの参拝者でにぎわうのだという。この神事も明石市指定文化財である。

魚の棚

前回の記事で宮本武蔵が明石の町割り図を作ったことを書いた。『明石市 上巻』によると、宮本武蔵の設計によってできた町は、東本町・西本町・信濃町・東魚町・西魚町・細工町・鍛冶屋町・明石町・東樽屋町・西樽屋町の十ヵ町で、東魚町は生魚を扱い、西魚町は干物商を住まわせたとある。今では新しい町名にほとんど変わってしまったが、有名な「魚の棚」は江戸期から存在していて、「魚の棚・今昔物語」によると、「東・西両魚町で「生もの」を扱う魚屋が五十六軒、干物を売る干鰯(ほしか)塩干物店が五十軒もありました」と記されている。

近代に入って明治二十一年に山陽鉄道(現在のJR西日本)が兵庫~明石間に開通し、また道路もかつての西国街道に代わり、昭和八年には神明国道(現在の国道二号)が通り、周辺各地から魚の棚に鮮魚や干物を買い求める客が増加するようになっていった。しかしながら、わが国が第二次世界大戦に巻き込まれてしまう。

『明石市 下巻』によると、昭和二十年七月七日の米軍が大量に落とした焼夷弾により「魚の棚」は焼失し、その後駅前と魚の棚などの焼け跡に闇商人らが不法占拠して「ヤミ市」ができていったという。しかしながら彼らが拵えた急造のバラック建物は、昭和二十四年二月二十日に起きた火災で火勢は一気に拡大し、「ヤミ市」の大半が焼失してしまった。市当局は店舗住宅を建築し収容することで業者と協定を成立させ、永年懸案になっていた道路の拡幅工事を行ったという。

そして明石市民の台所として何でもそろう商店街として魚の棚センター街が出来上がり、早朝は阪神間の小売業者や料亭の仕込み人たちが続々と仕入れのために寄り集まり、夕刻には主婦たちが買い出しに集まって随分にぎわったという。しかしながら、魚の棚の客数が激減した時があったという。

山陽電鉄事業部編『山陽路:ふるさと随筆』昭和五十三年刊に明石出身の歌人・木村栄次が「魚の棚」について次のように述べている。

明石の人口増とともに繁栄を重ねて来た魚の棚センター街も、昭和四十一年十月末、スーパーマーケット・ダイエー明石店が開店した当時と、PCB汚染騒ぎの時は客足が激減して、さすがの魚の棚センター街も、深刻な表情を見せたが、それもつかの間、こと、鮮魚、青果物に関しては天下のダイエーも敵ではなかった。なにしろ卸売りの店が、小売りをかねての商売だから、新撰豊富、かつ、売価が安いと来ているので強い。

山陽電鉄事業部編『山陽路:ふるさと随筆』のじぎく文庫 p.93~94

ダイエーのような大型総合スーパー店舗が、多くの地方の経済循環を破壊し中小店舗やその取引先を廃業させてきたのだが、明石では、駅前の一等地に店舗を構えていたダイエーの方が平成十七年(2005年)に撤退してしまった。木村栄次の書いている通り、大規模店舗は、新鮮で安いものを売っている店舗には結局のところ勝てないのだ。

今回明石を旅行して一番賑わっていたのが魚の棚である。明石では、こと食に関するかぎり、生産者から販売者から消費者まで、かなりの部分が明石を中心に経済が循環しているだけでなく、近辺から大勢の人が魚の棚を訪れて食事や買い物をしてくれることでさらに多くの地元の人が潤うことになるのだ。明石の古い寺や神社の建物が美しく保たれ、伝統の祭りが大切に承継されているのはそのことと無関係ではないと思う。

逆に他の多くの都市では「地域活性化のため」と称して他地域に本社のある大規模店舗を誘致し、地元で経済を循環させ富を蓄積させる仕組みを破壊し、働き場を失った人々が地域から流出して、結局のところ地域を衰退させてきたのではなかったか。

明石の魚の棚は、おいしくて新鮮な海産物やその加工品が割安な価格で買い求めることが出来るだけではない。明石で獲れた海の幸を売り物にしている和食の店、洋食の店、寿司屋、居酒屋などが周辺に多数存在する。明石方面に行く予定があれば、立ち寄らないと損をしたような気がする、そんな場所である。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント