松尾大社とその由来

せっかく桂離宮に行くので、近くの寺を巡る予定を立てていた。

最初に訪れたのは松尾大社(まつのおたいしゃ:京都市西京区嵐山宮町3)である。

松尾大社の御祭神は大山咋命(おおやまくいのみこと)と市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)の二神である。大宝元年(701年)に、現在地に社殿が築かれたとの記録があり、平安遷都以後は王城鎮護の社として、東の賀茂社と並び称される大社であった。

上の画像は松尾大社の楼門で、江戸時代の初期に建築された立派なものである。

本殿(国重文)は応永四年(1397年)建造で、「松尾造」と呼ばれる珍しい建築様式で、この様式の社殿は宗像大社、厳島大社、松尾大社の三社しかないのだそうだ。「松尾造」は「両流造」とも呼び、側面から見ると屋根は前後同じ長さに流れているしいう。建物をよく観察したかったのだが、本殿は廻廊に囲まれており、廻廊は酒樽が取り囲んでいたために確認できなかった。松尾大社に酒樽が多いのは、この神社が中世以来「酒の神」として醸造家の信仰が篤いことによる。

社殿の背後にある松尾山の大杉谷から湧き出る水は霊亀の滝となり、本殿北東隅から霊泉亀ノ井の水が湧き出している。この水を醸造の際に酒に入れると腐らないとの言い伝えがあり、醸造家がこれを持ち帰って混ぜるという風習が今も残っているのだそうだ。この神社が「酒の神」として信仰されたきた理由がそこにある。

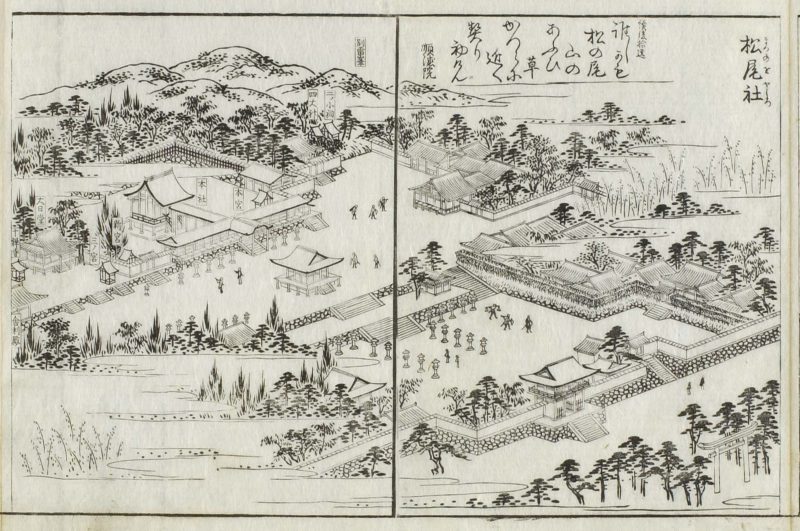

上の画像は安永九(1780)年に刊行された『都名所図会』巻之四の挿絵である。当時は「松尾社」「松尾神社」と呼ばれていて、「松尾大社」と改称したのは戦後の昭和二十五年(1950年)のことである。江戸時代はこの神社もやはり神仏習合で、この絵の左端に大日堂や舎利殿など仏教施設が描かれているが、今は何も残されていない。

松尾大社には貴重な文化財が数多くあるのだが、是非訪れていただきたいのが「神像館」。全部で御神像二十一体が展示されており、なかでも平安時代初期に製作された木造男神坐像二体と木造女神坐像はいずれも一木造りの等身大のもので、保存状態も良好であり国の重要文化財に指定されている。神像の内七体については、画像が松尾大社のホームページに紹介されているので、下のリンク先で確認頂きたい。

神像館の入館料は庭園拝観とセットになっている。松尾大社の庭園は、重盛三玲(しげもりみれい)が晩年に製作したモダンな枯山水で、上の画像が曲水の庭、下の画像が蓬莱の庭である。

松尾大社で4月下旬から5月中旬にかけて行われる松尾祭は、平安時代から続く由緒ある祭りである。神幸祭では桂川の船渡御などがあり、還幸祭には本殿・楼門のほか各御旅所の本殿や神輿などが葵と桂で飾るのだという。京都に生まれたのだが松尾祭は見たことがなく、千百五十年近く続いている伝統の祭に一度チャレンジしたいと思う。

月読神社とその由来

松尾大社から南へ500mほど進むと、月読神社(つきよみじんじゃ:京都市西京区松室山添町15)がある。

松尾大社の摂社の一つであるのだが、創建は松尾大社よりも古い神社のようだ。

『日本書紀』巻第十五の顕宗天皇三年にこのような記録がある。

「三年春二月一日、阿閉臣事代(おへのおみことしろ)が、命をうけ任那(みまな)に使いした。このとき月の神が、人に憑いて『わが祖高皇産霊(たかみむすひのみこと)は、天地をお造りになった功がある。田地をわが月の神に奉れ。求めのまま献上すれば、慶福が得られるだろう』と言われた。事代は京に帰って、詳しく申し上げた。山城国葛野郡の歌荒樔田(うたあらすだ)を奉られた。壱岐の県主の先祖の、押見宿禰(おしみのすくね)がそこにお祀りして仕えた。」(講談社学術文庫『全現代語訳 日本書紀 上』p.332)

この記録が当社の創建を指すと考えられており、その後『続日本紀』に、大宝元年(701年)に、「葛野郡月読神」ほか諸神の神稲を中臣氏に給するという記事があり、さらに『日本文徳天皇実録』によれば斉衡三年(856年)に、月読社は「松尾之南山」に遷座されたことが記されているという。それからは、現在に至るまでここに鎮座していると考えられている。

月読神社の京都への勧請に際しては秦氏の関わりがあったとされ、古代京都の祭祀や渡来文化の考証上重要な神社として、境内は京都市指定史跡に指定されている。

また境内にある月延石(つきのべいし)は安産の神として信仰を集めているという。

華厳寺とその由来

6785

月読神社から次の目的地である華厳寺(京都市西京区松室地家町31)に向かう。

華厳寺という正式名称よりも「鈴虫寺」という名前で広く親しまれている寺で、この寺では数千匹といわれる鈴虫が飼われており、四季を通じてその音色を聴くことができる。

昔はこのあたりに、平安末期に創建された最福寺という寺があり、最盛期には塔頭四十九院を数える大寺となったそうだが、応仁・文明の乱で東軍の出撃基地になったため、西軍の攻撃を受けて炎上し、以後衰退して十六世紀後期には廃絶しまったという。

華厳寺は江戸時代中期の享保八年(1723年)に、華厳宗の復興の為に鳳潭(ほうたん)上人が最福寺の故地に開創した寺であるが、明治初年に臨済宗に転じている。

小さなお寺なのだが、書院に集まっているほとんどの観光客のお目当ては「鈴虫説法」である。この寺の法話は大変な人気で、連休の時などは2時間以上待たなければ入れないことがあるという。訪れた日は平日の昼過ぎで比較的すいていたのだが、説法が終わって庭に出ると、門の前に説法待ちの方が列を作って待っておられるのに驚いた。

30分程度の法話だが、爆笑するほど面白おかしく味わい深い。内容は日によって異なるのだそうだが、私が訪れたときは優しく思いやりを以て周囲に接することの大切さを分かりやすく説明頂いてすっきりした。

華厳寺の駐車場から西に行くと、苔寺で有名な西芳寺が近くにあるのだが、この寺は往復はがきによる事前予約が必要である。桂離宮と同じ日に参拝予約をとることはかなり難しそうである。

地蔵院とその由来

華厳寺から地蔵院(京都市西京区山田北ノ町23)に向かう。この寺は竹の寺とも呼ばれている。

上の画像は地蔵院の山門だ。この美しい景観を維持するために、駐車場が少し北の場所に設けられていることは素晴らしいことである。新緑もいいが、秋の紅葉の時期に訪れてみたくなる寺である。

この地にはもと歌人の衣笠内大臣藤原家良の山荘があったそうだが、家良の没後、室町管領の細川頼之が貞治六年(1367年)に無窓国師の高弟である宗鏡禅師を招請してこの地に地蔵院を建立した。宗鏡禅師は恩師の無窓国師を開山とし、自らは二世を称したそうだ。

以後この寺は細川家の肥後を受け、北朝歴代の勅願寺に準ぜられ、最盛時には末寺二十六ヵ寺を数える大寺になったのだが、応仁・文明の乱で西軍の兵舎となり悉く焼失してしまう。

その後貞享三年(1686年)に現方丈が再建され、堂宇が整えられていったという。

上の画像は本堂(地蔵堂)で、昭和十年(1935年)に再建されたものである。本尊の延命安産地蔵菩薩のほか、無窓国師、宗鏡禅師、細川頼之の木造が安置されている。

本堂を右に折れると方丈(市指定文化財)があり、「十六羅漢の庭」と通商される枯山水の庭園(地蔵院庭園:市指定文化財)がある。門に入ってからは写真撮影が禁じられていたので紹介することが出来ないのは残念だが、縁側に座って、静かにゆっくりと庭園を鑑賞できるのはありがたい。華厳寺(鈴虫寺)や西芳寺(苔寺)を観光される方は、歩いてもすぐ行ける場所なので、立ち寄られることをお勧めしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

コメント