金剛峯寺と豊臣秀次

天保九年(1838年)に発刊された『紀伊国名所図会』第三編の「高野山」に関する記述の中に「金剛峯寺」という寺の名前が出てこないことに驚いてしまった。調べると明治二年(1869年)に青巌寺と興山寺を合併して金剛峯寺と改称したとあり、それまでは金剛峯寺という名の寺は存在しなかったのである。

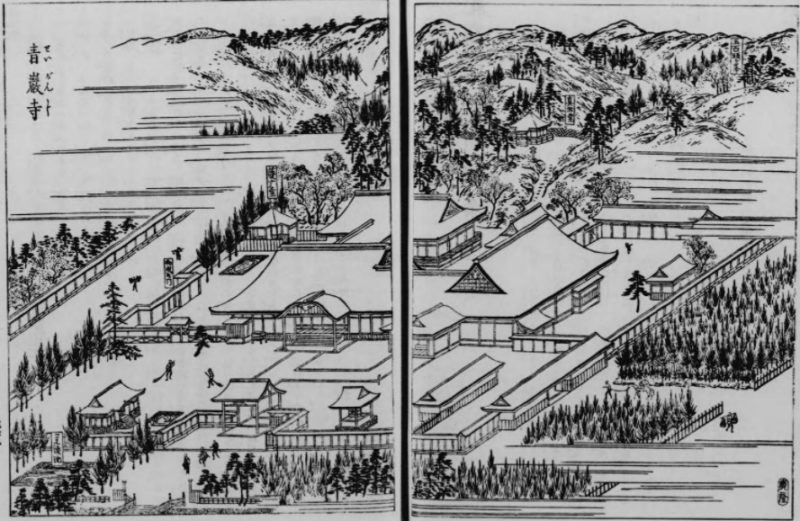

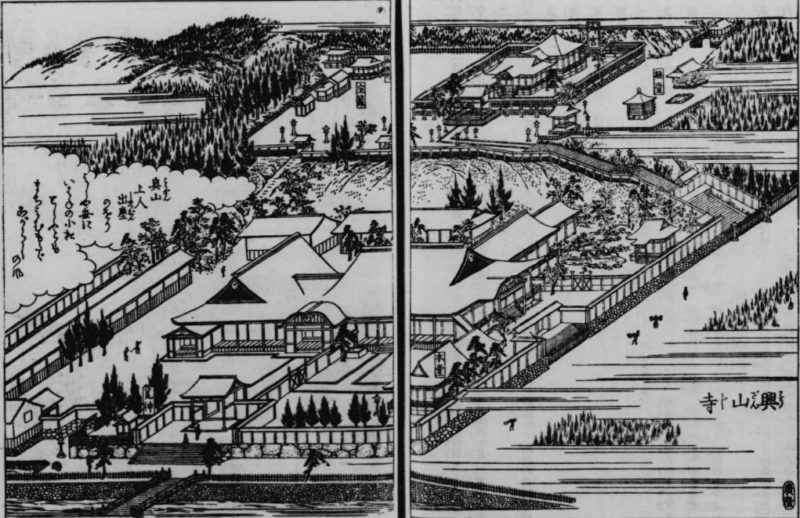

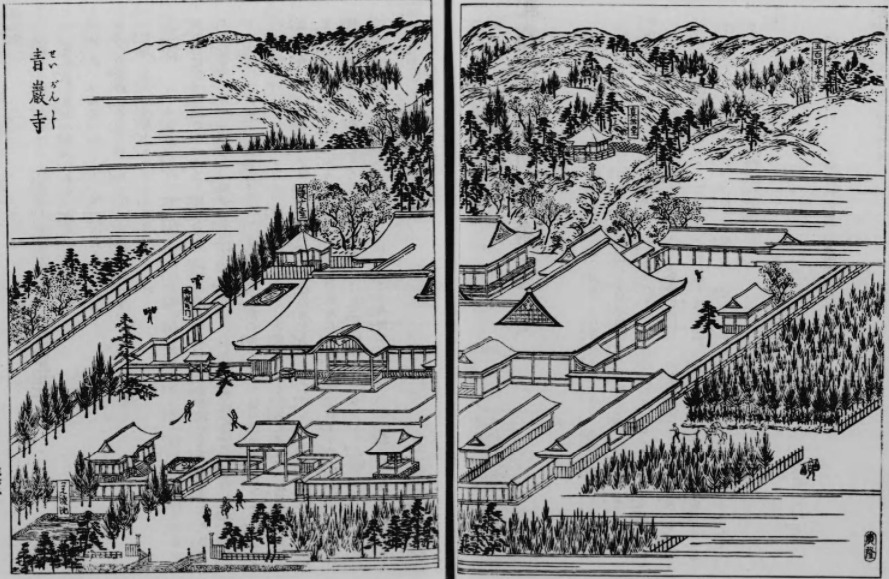

上の画像は『紀伊国名所図会』巻之六に出ている青巌寺で、下の画像は興山寺である。

興山寺は青巌寺の西隣にあったのだが今は存在せず、跡地に金剛峯寺の奥殿が建っている。

高野山壇上伽藍から蛇腹道(じゃばらみち)と名付けられた道を歩いて金剛峯寺に向かう。上の画像はその正門である。

正門を抜けると金剛峯寺の主殿が姿を現す。

青巌寺は天正二十年(1592年)に豊臣秀吉が母大政所の追善のため木食応其(もくじきおうご)に命じて造営させた寺で、その後二度の火災があり、江戸末期の文久三年(1863年)に再建されたものが、今の金剛峯寺の主殿となっている。狩野元信や狩野探幽の障壁画は素晴らしいものであったが、残念ながら内部の写真撮影は禁じられているため室内の様子を紹介することが出来ない。寺内のみどころは、同寺のHPで良質な写真とともに紹介されているので参考にしていただきたい。

廃寺となった興山寺の境内は、今は金剛峯寺の境内とされており、奥殿を囲んで、日本最大級の石庭と言われる蟠龍庭(ばんりゅうてい)が造園されている。

ここに来るまでよく知らなかったのだが、柳の間には第二代目の関白である豊臣秀次がこの部屋で自刃したと書かれていた。秀次は秀吉の姉の子で、天正十九年(1591年)に実子のいない秀吉は、秀次を養子として関白の地位を引き継いでいる。ところが、文禄二年(1593年)になって秀吉に秀頼が生まれ、文禄四年(1595年)には、秀次を高野山に追放している。そして七月十五日に秀次は青巌寺で自刃したのだが、切腹に至る詳しい事情を物語る同時代の史料は存在しないという。通説では、秀頼が生まれたことによって秀次が邪魔になって秀吉が切腹させた話になっているのだが、国学院大の矢部健太郎教授がかなり興味深い説を出しておられるようだ。

「産経WEST」の2013.11.17の記事に、矢部教授の新説が紹介されているのを簡単にまとめると、

通説が根拠としているのは小瀬甫庵が江戸時代初期に書いた「太閤記」で、この小説に出てくる「切腹命令」には石田三成ら五奉行が署名して七月十三日付となっているという。矢部教授は、「京都から高野山までは約百三十キロの距離がある。登り坂も厳しく、歩いて三日はかかる。十三日に書かれた命令書を持って高野山まで多くの兵を連れて赴き、十五日に切腹させるのは難しい」とし、さらに秀吉が十二日に高野山の木食応其にあてた書状には「秀次が高野山に住むにあたっては見張り番を付け、料理人や世話係などを用意してほしい」と記されていたことを指摘し、秀吉は秀次を長期間高野山に住まわせる考えであったと思われるとしている。

ではなぜ秀次が自刃し、また秀吉がなぜ秀次の妻子を苛烈に処刑したかについては、産経WESTの記事にこう記されていた。(残念ながらリンクが切れてしまっている)

また、秀次切腹の情報を最初に朝廷へ伝えた「御湯殿上日記(おゆどののうえのにっき)」文禄4年7月16日条には、「関白殿 昨十五日の四つ時に御腹切らせられ候よし申す 無実ゆえかくのこと候のよし申すなり」とある。矢部准教授はこの「切らせられ」という記述は、秀吉が「切らせた」のではなく、敬語の「お切りになった」と読むべきだ、と指摘。秀次は高野山での幽閉に耐えられず、身の潔白を証明するために自らの決断で切腹したとみている。

秀次が腹を切った青巌寺は、秀吉が生母の菩提(ぼだい)寺として寄進した寺院だった。秀吉には神聖な場所を汚されたという思いがぬぐえず、秀次の切腹後、その妻子を苛烈に処刑したことも、この怒りに基づくものだと理解できるという。

「産経WEST」2013.11.17

秀次は秀吉にとって、自分の後を継ぎ、幼い秀頼の将来を託せる唯一の成人男子であった。豊臣家の将来を考えると、秀吉が秀次に切腹を命じることは普通では考えられないことであり、私は通説にかなり違和感を覚えていたのだが、矢部説だと多くの疑問が解消するのである。矢部氏には次の本で自説を展開しておられるので、興味のある方は読まれたら良いと思う。

徳川家霊台と女人堂

駐車場に戻って車で徳川家霊台(国重文)に向かう。

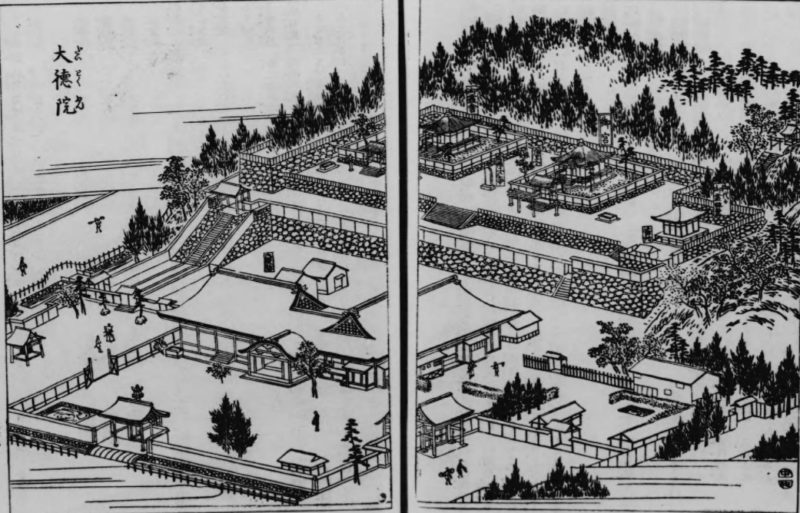

この建物も『紀伊国名所図会』に出ていないのだが、調べるとこの施設は徳川家の菩提寺であった大徳院の境内に建っていたという。

上の画像は『紀伊国名所図会』の大徳院の絵だが、奥に描かれているのが現在の徳川家霊台である。しかしながら大徳院も、明治時代に他の寺と合併して廃寺となり、現在霊台は金剛峯寺の保有となっている。

石段を登ると、向かって右側に東照宮(家康)の霊屋(たまや)があり、向かって左側に台徳院(秀忠)の霊屋がある。面白いことに家康の霊屋の前には鳥居が建っている。これは家康が東照大権現という神として祀られていることによるのだそうだ。この霊屋は三代将軍家光によって造営が開始され、十年の歳月を費やして寛永二十年(1643年)に落慶法要が営まれたという。

これは家康の霊屋だが、全国の東照宮と同様に柱や蟇股などに虎や麒麟や天女などの彫刻が施されている。リーフレットによると、内部は壁面、天井、厨子に至るまで金銀蒔絵極彩色飾金具などで華やかに飾られているとのことである。

徳川家霊台から四百メートルほど北に女人堂がある。以前このブログで高野山へ至る道は七本あると書いた。高野山は女人禁制であったのだが、高野山の七つの入り口に女人結界が設けられていて、女信徒のための籠り堂として七つの女人堂が建てられたのだそうだ。今も残っているのは不動坂口の女人堂だけで、正式には一心院谷女人堂といい、昔は堂の隣に宿泊する女性を世話する者の小屋があったという。

奥の院の墓石群と弘法大師の御廟

女人堂から車で中の橋駐車場(無料)に向かう。駐車場の真向かいに奥の院の入り口がある。

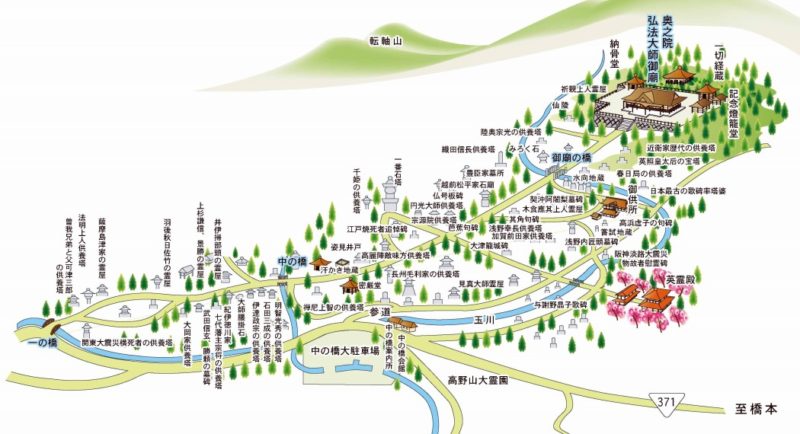

奥の院は空海の御廟を中心とした高野山の聖域で、諸大名の墓石や、祈念碑、慰霊碑の数々が樹齢千年に及ぶ杉木立の中に立ち並んでいる。織田信長、明智光秀、石田三成など有名大名の墓があるので、奥の院のマップは次のURLから印刷して散策された方が良いと思う。

http://www.koyasan.or.jp/wp-content/uploads/2015/03/okunoinmap.pdf

この聖地に墓石として石造の五輪塔が登場したのは室町時代末期と推定されている。諸大名の五輪の塔が非常に多いのだが、この点について『和歌山県の歴史散歩』(山川出版社)にはこう解説されている。

現在の墓石群の中核をなすのは、江戸時代初期造立の諸大名の五輪塔である。徳川家康が高野山を菩提所と定めたことに倣い、諸大名がそれぞれの菩提寺を定めたからである。この大名家は110家とされ、全国大名の約40%となる。外様大名のものが比較的大きく、雄藩の五輪塔も数多くあるところから、幕府の大名の財力消耗の政策であったとの説もある。奥の院に並ぶ墓石は20万基を超えるといわれ、参道は約1800本の大杉林(県天然)に覆われている。

(『和歌山県の歴史散歩』山川出版社 p.95)

墓の中には国の重要文化財もある。上の画像は松平秀康及び同母霊屋(たまや)だが、いずれも正面に鳥居を据えた神仏習合のお墓である。他にも、佐竹義重霊屋、上杉謙信霊屋が国の重要文化財だが、中の橋から参道に入ったので見落としてしまった。

奥の院のマップは、次のURLにあるので印刷して散策されることをお勧めしたい。

http://www.koyasan.or.jp/wp-content/uploads/2015/03/okunoinmap.pdf

上の画像は豊臣家の墓所(和歌山県史跡)であるが、時間をかけて墓巡りをすればいろんな発見がありそうである。

弘法大師は承和元年(834年)九月にみずから廟所を定め、翌年三月十五日に死期が近いことを弟子らに告げたのち、三月二十一日寅の刻に亡くなったとされ、四十九日後に廟所に移されたという。その後高野山は一時期荒廃していったのだが、その後、弘法大師は今も高野山にとどまっていて、祈りによって人々を救っているとする信仰が広まっていき、十一世紀になって祈親(きしん)上人が浄財を集めて御廟を再興させ、高野山が大師信仰の中心になっていったのである。

上の画像は御廟の橋で、奥に見えるのが弘法大師の御廟の前方にある燈籠堂である。残念ながら一般の参拝者は、御廟の橋から先の写真撮影は禁止され、燈籠堂の先にある御廟に立ち入ることが出来ないので、弘法大師に拝するときはこの燈籠堂の中で行うことになる。

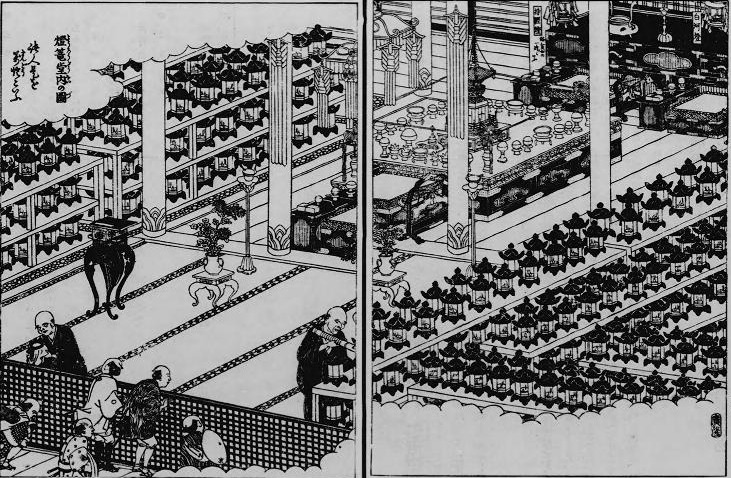

上の画像は『紀伊国名所図会』にある燈籠堂の内部を描いた絵である。燈籠堂の内部には長和五年(1016年)に祈親上人が献じた祈親燈や、白河上皇が献じた白河燈をはじめ多くの参拝者の祈りを込めた燈籠が奉納されている。

特別な行事がない日は、毎日午前9時、10時20分、11時30分、午後0時40分、1時40分、2時40分の六回にわたり、この燈籠堂で読経供養が行われている。

たまたま燈籠堂に到着した時は読経供養の最中であったが、読経終了後に数十名の僧侶が整然と行列をなして御廟の橋の方に戻っていくところは壮観で、撮影禁止でなければカメラに収めたいところだった。御廟の橋で多くの参拝者がカメラを構えて撮っていたのが見えたが、今度来るときは是非この行列を御廟の橋から撮りたいものである。

金剛三昧院(こんごうざんまいいん)の特別拝観

金剛峯寺の子院にも国宝や重要文化財を持つ寺が多数ある。北条政子が、夫・源頼朝と息子・実朝の菩提を弔うために建立した金剛三昧院(和歌山県伊都郡高野町高野山425)は、宿坊としても知られているが、子院の中で唯一国宝建造物を持つ寺でもある。

これが貞応二年(1223年)建立の国宝の多宝塔で、高野山に現存する建物の中で最も古いもので、多宝塔としては石山寺多宝塔に次いで日本で二番目に古いものだという。

客殿及び台所(国重要文化財)は、江戸時代に建立されたものだそうだ。

これは校倉造の経蔵で、貞応二年(1223年)建立でこれも国の重要文化財である。

境内の中に四所明神社本殿(国重要文化財)があり、丹生明神、高野明神、気比明神、丹生御息の四体の明神様を祀っている。今も神仏習合の姿が残されているのは興味深い。

高野山の中心部は何度か火災に遭い、多くの貴重なものを失ってしまったのだが、この寺は文化財が古いまま残されていることについて、寺のホームページにはこう記されている。

当院は、他の寺院とはやや離れた小田原谷の最南部の山腹に位置するため、山内の大火のたびにも類焼を免れ、創建当時の多宝塔や経蔵等、山内でも数少ない鎌倉時代の遺構が現存しています。

この寺を拝観できるのは、令和二年は十二月六日までで、十一月二十三日までは特別拝観期として、千手観音像(国重文)や伊藤若冲の鶏墨図などが特別公開されている。

特別拝観といっても訪れる観光客は少なく、観光客は他に二組程度であった。このような古い時代のものが古いままの姿で残されている寺にいると、なぜか心が癒されて清々しい気分になる。

高野山巡りの最後にこの寺を選んで良かったと満足しつつ、土産物を買って帰路につくこととした。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

おはようございます♪

高野山金剛峯寺の記事、拝読いたしました。

金剛峯寺に実父の分骨と燈籠奉納をしております。

先山千光寺とともに子供の頃から参拝しており、2006年5月に金堂での約1時間の神秘的な体験「結縁灌頂」でご縁をいただきました。

元気なうちにもういちど参拝したいと思っています。

Ounaさん、読んで頂きありがとうございます。

金剛峯寺にお父様の分骨と燈籠奉納をされておられるのですか。今は車で簡単に行けるようになりましたが、昔は南海高野線からケーブルに乗って、さらに歩いていくのに大変だったのではないでしょうか。まだまだお元気そうなので、ぜひお父様を偲んで参拝してください。