京都最古の花街・上七軒と歌舞練場

京都には上七軒(かみしちけん)、祇園甲部、祇園東、嶋原、先斗町(ぼんとちょう)、宮川町の六つの花街(かがい/はなまち)があり、嶋原以外の5地区を総称して五花街と呼ぶことがある。上七軒は北野天満宮の東側にあり、京都最古の花街である。

簡単に上七軒の歴史を繙くと、文安元年(1444年)に一部焼失した北野天満宮の再建の際に、社殿建築の残材を用いて、東門前に参拝者の休憩所とし七軒の茶屋を建て、七軒茶屋と呼ばれるようになったことが「上七軒」の由来のようだ。

その後天正十五年(1587年)八月十日に豊臣秀吉が催した北野大茶会では七軒茶屋が秀吉の休憩所となり、名物の御手洗団子(みたらしだんご)を献上したところ秀吉は喜び、それが縁で山城国一円の法会茶屋株が公許され、上七軒の紋章である五つ団子が用いられるようになったと伝えられている。

江戸時代以降は祇園と並ぶ花街として繁栄し、西陣織の最盛期には多くの茶屋が軒を連ねたというが、近年は西陣の衰退に伴い茶屋の数は減少した。しかしながらこの通りは市の北野界隈環境整備地区に指定されていて、情緒を伝える街並みが今も残されている。

近くに上七軒歌舞練場(上京区今出川通七本松西入真盛町742)があるので立ち寄る。

上七軒歌舞練場

建物は明治の中頃に建てられたようだが、その後増改築を繰り返して昭和二十六年(1951年)に現在の規模になったという。

2009年に京都市の歴史的風致形成建造物に認定され、休館日で中に入ることは出来なかったが、木造の劇場で座席数が400席を超える規模の建物は珍しい。

この場所で毎年3月25日から4月7日の14日間、島田髷・黒裾引きに揃えた芸妓と色とりどりの鮮やかな衣装の舞妓が踊る『北野をどり』が演じられている。

千本釈迦堂とおかめ伝説

上七軒のバス停から北に200mほど歩くと、千本釈迦堂として知られる大報恩寺(上京区今出川通七本松上ル溝前町)がある。

この寺は鎌倉時代初期の承久三年(1221年)に、義空(ぎくう)上人によって創建されたとされるが、この人物は平安時代末期に奥州を支配した藤原秀衡の孫と伝えられている。

当初この寺院は俱舎、天台、真言の三宗の霊場として多くの堂塔伽藍が存在し壮麗を極めていたようなのだが、応仁・文明の乱をはじめとする度々の火災により多くの堂宇を失ってしまったのだが、奇跡的に焼け残った建物がある。

上の画像は国宝の本堂(釈迦堂)だが、本堂の棟木には安貞元年(1227年)に上棟したことが記されているという。この建物だけが数次の大火をくぐりぬけ、現存する京都最古の建造物となっている。

釈迦堂の手前に写っている枝垂れ桜の木は「阿亀(おかめ)桜」と命名されているのだが、「おかめ」という名前は、この本堂の建設に関わる伝説の女性の名である。

この本堂の建立時の大工棟梁であった長井飛騨守高次(たかつぐ)が、重要な柱の寸法を間違えて短く切りすぎてしまった際、妻の於亀(おかめ)が斗栱(ますぐみ:木を四角に組む工法)を用いて補うことを助言したことにより高次は無事に工事を完了させることができた。

しかしながら夫の窮地を救った妻は、夫の仕事に口を挟んだことや、その事実が外に洩れることを恐れて上棟式を迎える前に自害してしまう。高次は宝篋印塔(おかめ塚)を建てて妻の冥福を祈り、妻の名にちなんだ福面をつけた扇御幣を飾ったという話が伝わっている。

この「おかめ伝説」から、この寺は、建築工事安全を祈る土木・工事業者や、縁結び・夫婦円満・子授けを祈願する女性の信仰を集めることとなり、釈迦堂内部には信者から祈願成就の御礼として寄進されたお多福面が多数飾られている。

大報恩寺の新霊宝殿

大報恩寺は文化財の宝庫で、釈迦堂の奥にある新霊宝殿には快慶作「木造十大弟子像 十躯」(鎌倉時代:国重文)、定慶作「木造六観音像 六躯」(鎌倉時代:国重文)など非常に見応えがある仏像のほか貴重な文化財が多数展示されている。この寺を訪れる観光客は比較的少なく、ゆっくりと仏像を鑑賞することができるのが良い。

内部の写真撮影が禁じられているので画像での紹介はできないのは残念だが、新霊宝殿でこれらの素晴らしい仏像と対峙していただき、それぞれ表情の異なる仏像が醸し出す張り詰めた空気を味わっていただきたいと思う。

足利義満は明徳の乱の戦没者を悼んで、乱の翌年の明徳三年(1392年)に法華経一万部を読経する北野万部経会を創始し、応永8年(1401年)、北野天満宮の門前に北野経王堂を建立したという。その後、北野経王堂は荒廃していき、江戸時代に解体縮小されたのだそうだが、一切経、傅大士(ふだいし)及二童子像、鼉太鼓(だだいこ)縁などは大報恩寺に移されて一部は新霊宝殿で観ることが出来る。

北野経王堂と北野天満宮の神仏分離

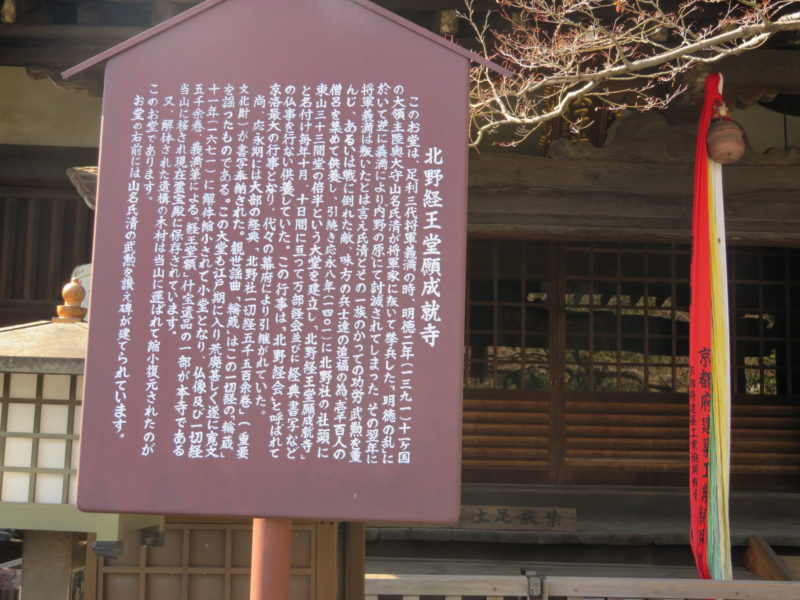

大報恩寺の境内に『北野経王堂願成就寺』という名のお堂がある。

北野経王堂願成就寺

Wikipediaによると

「大報恩寺には近隣の北野天神(北野天満宮)門前にあった「北野経王堂」の遺物も保管されている。足利義満は明徳の乱(山名氏清の乱)の戦没者を悼んで、乱の翌年の明徳3年(1392年)、法華経一万部を読誦する北野万部経会を創始。応永8年(1401年)に経王堂を建立した。経王堂は明治初年の神仏分離によって破却されたが、経蔵に伝来した一切経、傅大士(ふだいし)及二童子像、鼉太鼓縁などは大報恩寺に保管されている。」

とあるのだが、大報恩寺の案内板には異なることが書かれている。

案内板によると

「このお堂は、足利将軍義満の時、明徳二年(1391)十一ヶ国の大領主山名氏清が将軍家に叛いて挙兵した『明徳の乱』に於いて、逆に義満により内野の原にて討滅されてしまった。その翌年に将軍義満は、叛いたとは言え氏清とその一族のかつての功労武勲を重んじ、あるいは戦に倒れた敵・味方の兵士達の追福の為、壱千百人の僧侶を集めて供養し、引き続き東山三十三間堂の倍半という大堂を建立し『北野経王堂願成就寺』と名付け毎年十月、十日間に渡って万部経会並びに経典書写などの仏事を行い供養していた。この行事は『北野経会』と呼ばれて京洛最大の行事となり、代々の幕府により引き継がれていた。

尚、応永期には大部の経典、『北野社一切経五千五百余巻』(重要文化財)が書写奉納された。観世謡曲『輪蔵』はこの一切経の「輪蔵」を謡ったものである。この大堂も江戸期に入り荒廃甚だしく遂に寛文十一年(1671)に解体縮小されて小堂となり、仏像及び一切経五千余巻、義満筆による『経王堂額』什宝遺品の一部が本寺である当山に移され現在霊宝殿に保存されています。

又解体された遺構の木材は当山に運ばれて縮小復元されたのがこのお堂であります。」

とある。

この解説文を普通に読むと、このお堂は北野神社の境内にあった『北野経王堂願成就寺』を解体縮小してこの場所に移したのは寛文十一年で、明治維新の神仏分離とは無関係であるということになるのだが、どちらが真実なのだろうか。

『神仏分離資料第一巻』の「北野神社神仏分離調査報告」で確認すると、明治の神仏分離直前には北野天満宮の境内に「北野経王堂」という建物はすでに存在していなかったことがわかる。

同宮の境内に多くの仏教関係の建築物が存在したが、一切経を収蔵していた『輪蔵』と建物についてはこう解説されている。

「輪蔵 南門を入って西側にあって、極めて壮麗なる建築物であった。はじめ菅原道真の筆の経巻を蔵したものと伝えている。当時応永年間の写経が蔵してあった。この経蔵は、大報恩寺の支配であった。」(昭和四十五年刊『神仏分離資料第一巻』[復刻版]p.390)

またこの輪蔵が神仏分離時にどうなったかについては、

「輪蔵は破壊し、一切経は千本松原新義真言宗大報恩寺、即ち千本の釈迦堂に持ち込んだもので、今現存してある。」(同上書p.394)

とある。

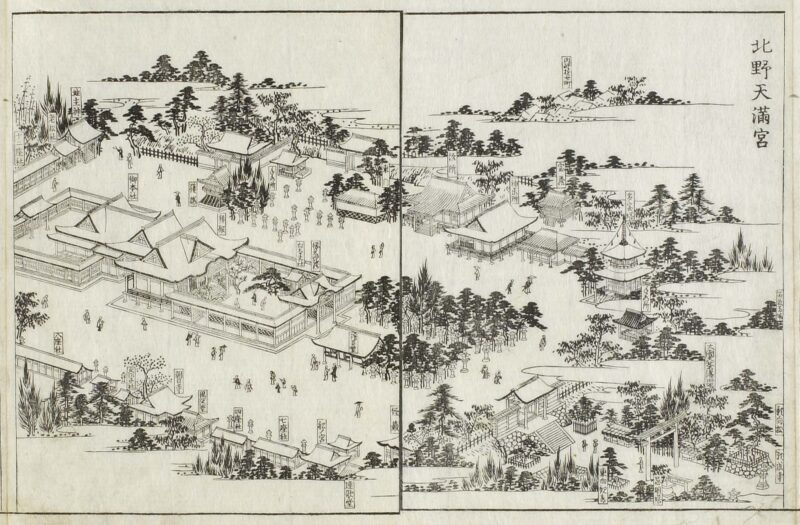

http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_563.html

江戸時代の安永九年(1780年)に刊行された『都名所図会』を確認すると、「北野経王堂」は図絵に描かれておらず、南門から入って西側に「経蔵」が存在した。やはり「経王堂は明治初年の神仏分離によって破却された」とするWikipediaの記述は誤りなのであろう。

かつて北野天満宮の境内に存在した「北野経王堂」はとんでもなく巨大な木造建造物であった。現地の案内板には「東山三十三間堂の倍半という大堂を建立」とあるのだが、国宝の三十三間堂(蓮華王院)の案内板には大きさを調べると奥行22m、南北120mもある。その1.5倍ということになると北野神社の本殿よりもはるかに大きな規模になる。こんな大きな建築物が残っていたら、『都名所図会』や『神仏分離資料』に書かれないはずがないのだ。

私の推測ではあるが、「北野経王堂」は寛文十一年(1671)に解体縮小されて小堂となり大報恩寺の境内に移され、一方、北野天満宮の境内には一切経が収められた輪蔵(経蔵)が建てられて、大報恩寺の所管としたのであろう。そして、その輪蔵は明治期の神仏分離で破壊され、そこに収められていた一切経は大報恩寺に持ち込まれたということではなかったか。大報恩寺境内にある案内板の説明も、普通に読めば一切経が寛文十一年に移されたとしか理解できない書き方になっているのはおかしいのである。

北野天満宮や大報恩寺のホームページや案内板やリーフレットなどにはどこにも明治期の神仏分離について書かれていないのだが、百五十年近く前に起きた史実をなぜ書かないのかと疑問に思うのは私一人ではないであろう。

文化財は壊れやすい物であり、危機が訪れた時にそれを護り抜く強い意思がなければ簡単にその価値を失ってしまう。約百五十年前に国宝級の多くの文化財を失ってしまったのだが、同じ過ちを繰り返さないためにも、明治初期の神仏分離・廃仏毀釈の歴史を多くの人に知ってほしいと思う。

*******************************************************

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

コメント