日露戦争開戦と第一次日韓協約締結

ロシアと我が国の交渉は決裂して一九〇四年に日露戦争が始まったのだが、この戦争については以前このブログで記したので、省略させて頂くこととし、今回は、日韓関係で補足すべき点について記しておきたい。

中村粲(あきら)著『大東亜戦争への道』にはこう解説されている。

(一九〇四年)二月、我国が対露開戦劈頭(へきとう)に戦勝するや、韓国は俄(にわか)に態度を親露から親日に一変させ、ここに日韓議定書が結ばれた。

右議定書は(一)韓国は施政改善に関して日本の忠告を容れること、(二)韓国の危機に際して日本は軍事上必要の地点を収容できる――等を骨子とした。これは日韓関係を一変し、明確に保護化への第一歩を印した点で頗(すこぶ)る重要な意義を有した。

かくして併合への歴史的過程は日露開戦を契機として始まり、戦争と共に進行していった。韓国の不安定な政情が日露戦争を誘発し、その戦争が韓国併合を促進するという、何とも因果な歴史的運命にこの国は呑み込まれて行ったのである。

有事に於いて日本が韓国領土を軍事使用することを認めた日韓議定書は、確かに韓国の主権の一部を侵害するものである。

だが試みに思え。もしこの議定書がなければ、わが国は朝鮮半島から満州へ軍を進めることはできず、対露戦争の遂行は不可能だったであろう。日露戦争は日本ではなく、ロシアの勝利に終わっていたに違いない。…中略…

日韓議定書が日本による保護化への道を開いたことは事実であるが、それが同時に韓国をロシアの永久支配から救い出す結果にもなったのであると――。歴史を深く見つめるならば、韓国の本当の悲劇は、この国が漸く日露開戦するに及んで親日に転じた事実の中にあることが分かるのではあるまいか。

中村粲『大東亜戦争への道』展転社 p.121

韓国政府は、日韓議定書を結ぶ一ヶ月前の一月二十一日に、日露交戦の折には戦時局外中立をすると宣言したばかりであったのだが、二月九日の仁川沖海戦で日本の艦隊が露艦ヴァリャーグとコレーエツおよび露船スンガリーを攻撃してこれを爆沈させると、韓国は親日に一変して、二月二十三日に日韓議定書を締結したのである。

そして半年後の八月二十二日に第一次日韓協約を締結して韓国は日本政府の推薦する財政と外交の顧問を受け容れることに同意した。

わが国が財政顧問として朝鮮半島に派遣したのは、大蔵省主税局長を長年務めた目賀田種太郎だが、彼は紊乱した朝鮮の財政整理に力を尽くし、最初に通貨の改革を行ったという。

前掲書にカナダの新聞記者F.A.マッケンジーはこの改革を高く評価したことが紹介されている。

朝鮮では貨幣の濫鋳(らんちゅう)が甚だしく、朝鮮の貨幣は世界の悪貨のうちでも最たるもので、良貨、良い偽造貨、悪い偽造貨、粗悪すぎて暗いところでしか通用しない偽造貨の四つに分類できるとさえ言われていた。目賀田は貨幣濫鋳の弊を除くため竜山と仁川の典圜局(てんえんきょく:造幣局)を閉鎖し、我が第一銀行京城支店をして韓国政府の国庫事務を取扱わせ、同行が朝鮮で発行する銀行券を無制限に通用させるなど、非常な決意と苦心で貨幣整理を断行し、世界最悪と言われた朝鮮の通貨を健全な基盤に置くのに成功した。目賀田の改革は一時的には混乱を伴ったにせよ、長い目で見て朝鮮の国家に益をもたらしたことは認められて然るべきであろう(F.A.マッケンジー『朝鮮の悲劇』)。

同上書 p.122

英米は朝鮮半島に食指を動かさなかった

わが国は韓国を近代化させるために保護国化したのだが、その点について、アメリカやイギリスは干渉しなかったことは重要なポイントである。もしこのような大国の干渉があれば、今までと同様に韓国は、強いと思った国に靡いていたに違いない。

では、アメリカやイギリスの首脳はわが国の朝鮮半島の保護国化をどう考えていたのだろうか。

(米国)ルーズベルト大統領は日本の韓国保護国化に何の干渉もしなかった。それは「韓国は自分を守るために一撃すら与えることが出来なかったから」(ヘイ国務長官宛て短信)なのである。英外相ランズダウンもまた「韓国は日本に近きことと、一人で立ちゆく能力なきが故に、日本の監理と保護の下に入らねばならぬ」と書いたが、韓国問題についての世界の共通認識の所在が、これでほぼ推察できるのではあるまいか。

同上書 p.122~123

英米にすればロシアの南下は阻止したいところだが、貧しく気概のない国に自ら関与しては膨大な時間と労力と資金を費やしてしまうことになる。日本がこの国を近代国家に変革するために尽力してくれるのならば、ロシアの南下を防ぐことに役立つことになるので、しばらくは静観するのが良いと判断したのであろう。

日露戦争中の明治三十八年(1905)八月十二日に、わが国はイギリスとの間で第二回日英同盟協約が締結されているが、その第三条で明確にイギリスはわが国の朝鮮半島保護国化をいち早く承認した。本文中の「大不列顛國」とは、グレート・ブリテン国、すなわち英国のことである。

第三條 日本國ハ韓國ニ於テ政事上、軍事上及經濟上ノ卓絶ナル利益ヲ有スルヲ以テ大不列顛國ハ日本國カ該利益ヲ擁護増進セムカ爲正當且必要卜認ムル指導、監理及保護ノ措置ヲ韓國ニ於テ執ルノ權利ヲ承認ス但シ該措置ハ常ニ列國ノ商工業ニ對スル機會均等主義ニ反セサルコトヲ要ス

中村粲『大東亜戦争への道』によると、日露戦争後のポーツマス講和会議に参加した全権大使の小村寿太郎に対し、米大統領、英外相はこう述べたという。

…日露戦争が日本の勝利に終わるや、もはや韓国保護化をさえぎる一物とてなかった。ポーツマス会議を終えた小村にルーズヴェルトは言った。「将来の禍根を絶滅させるには保護化あるのみ。それが韓国の安寧と東洋平和のため最良の策なるべし」と。ランズタウンの如き「英国は日本の対韓措置に異議なきのみならず、却って欣然その成就を希望する」とまで言い切った。十一月、第二次日韓協約(韓国保護条約)が調印され、韓国の外交権は日本の掌握するところとなった。

『大東亜戦争への道』p.125

イギリスもアメリカもこの国がわが国の保護国となることを希望した点については、このブログで何度か紹介したイザベラ・バードの『朝鮮紀行』の最後に意味深なことを書いている。

イギリスは見当がつかなくもない理由から、朝鮮情勢には積極的に関わらなくなっている。他のヨーロッパ列強はこの地域の保護になんら関心を示していない。

イザベラ・バード『朝鮮紀行』講談社学術文庫 p.571

こういう書き方になるのは、ヨーロッパの列強はこの国に関わっても何のメリットもないと判断していたと理解するのが自然であろう。

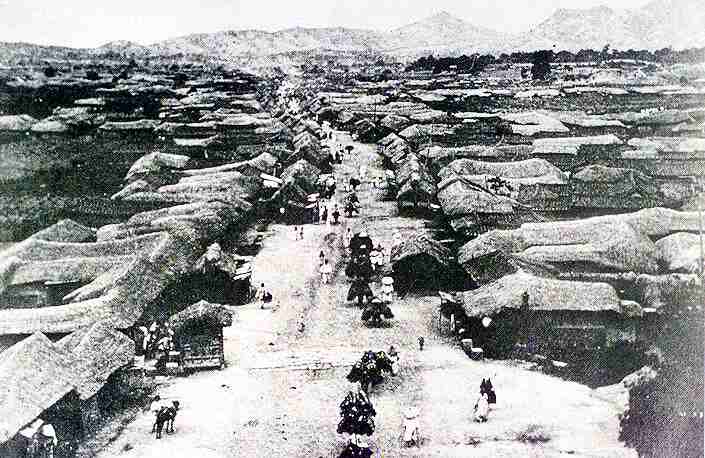

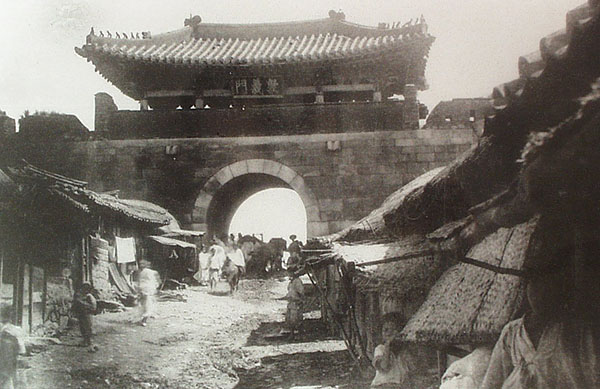

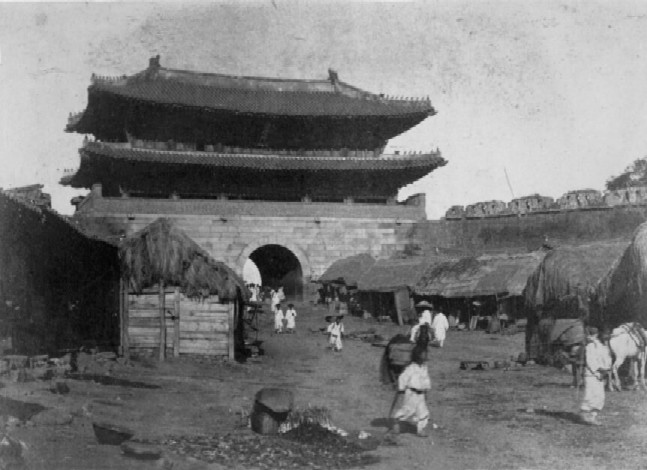

イザベラ・バードは一八九四年から一八九七年にかけて、四度にわたり最末期の李氏朝鮮を訪れたのだが、この国の首都・韓城(ソウル)の状況について次のように記している。

都会であり首都であるにしては、そのお粗末さはじつに形容しがたい。礼節上二階建ての家は建てられず、したがって推定二十五万人の住民はおもに迷路のような横町の「地べた」で暮らしている。路地の多くは荷物を積んだ牛どうしがすれちがえず、荷牛と人間ならかろうじてすれちがえる程度の幅しかなく、おまけにその幅は家々から出た固体および液体の汚物を受ける穴かみぞで狭められている。悪臭ぷんぷんのその穴やみぞの横に好んで集まるのが、土ぼこりにまみれた半裸の子供たち、疥癬持ちでかすみ目の大きな犬で、犬は汚物の中で転げまわったり、ひなたでまばたきしたりしている。…

同上書 p.59

この国を植民地にしたところで、物を運ぶ道路も鉄道も港湾も橋もない。山は禿山で河川には堤防が無く、洪水の危機に曝されていたし。学校はわずかしかなく、しかも文人階級の子弟に漢文を教えていただけで、ほとんどの国民は読み書きができなかったのである。

植民地化の「うま味」を得るためには最初に莫大なインフラ投資を行わなければならないのだが、欧米列強がこの半島に関心を示さなかった理由はそのあたりにあったと思われる。

李氏朝鮮時代の身分制度

では、なぜこの国は前近代的で貧しい状態が長く続いたのであろうか。その理由を知るためには、この国の身分制度を理解する必要がある。

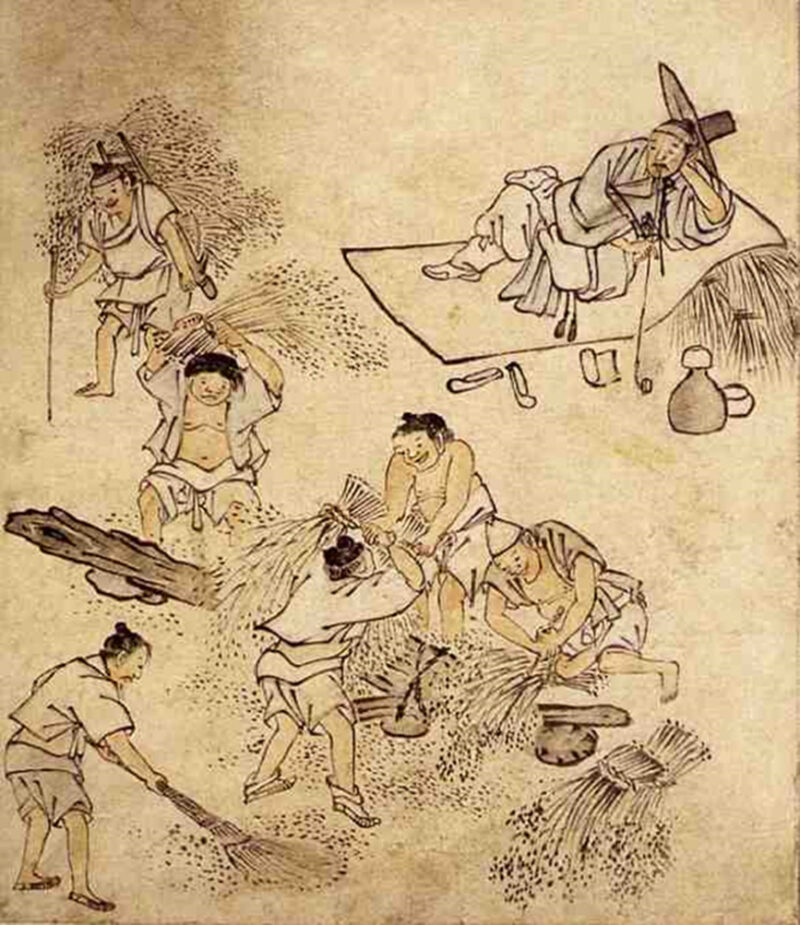

李氏朝鮮時代の身分制度は、良民(両班[ヤンバン]、中人、常人)と賤民(奴婢、白丁)に分けられていて、支配階層が両班であったのだが、李氏朝鮮時代末期には相当多数が戸籍上は両班であったという。京城帝国大学の四方博教授は、一八五八年には大邱、慶尚道の総人口の四八.六%が両班であったと発表しておられるが、支配階層がこんなに多くてはまともな国が成立するとは思えない。

実態は、納税を回避するために常民や奴婢の数字が統計上は少なめに出ていたのではと考えるのだが、両班身分の割合がかなり高かったことは、当時の記録を見ると納得せざるを得ない。イザベラ・バードは同書に、この国の身分制度の問題点についてかなり具体的に記している。

朝鮮の災いのもとのひとつにこの両班つまり貴族という特権階級の存在があるからである。両班はみずからの生活のために働いてはならないものの、身内に生活を支えてもらうのは恥とはならず、妻がこっそりよその縫い物や洗濯をして生活を支えている場合も少なくない。両班は自分ではなにも持たない。自分のキセルすらである。両班の学生は書斎から学校へ行くのに自分の本すら持たない。慣例上、この階級に属する者は旅行をするとき、おおぜいのお供をかき集められるだけかき集めて引き連れていくことになっている。本人は従僕に引かせた馬に乗るのであるが、伝統上、両班に求められるのは究極の無能さ加減である。従者たちは近くの住民を脅して飼っている鶏や卵を奪い、金を払わない。…中略…

非特権階級であり、年貢という重い負担をかけられているおびただしい数の民衆が、代価を払いもせずにその労働力を利用するばかりか、借金という名目のもとに無慈悲な取り立てを行う両班から過酷な圧迫を受けているのは疑いない。商人なり農民なりがある程度の穴あき銭を貯めたという評判がたてば、両班か官吏が借金を求めにくる。これは実質的に徴税であり、もしも断ろうものなら、その男はにせの負債をでっちあげられて投獄され、本人または身内の者が要求額を支払うまで毎日笞(むち)で打たれる。あるいは捕らえられ、金が用意されるまでは両班の家に食うや食わずで事実上監禁される。借金という名目で取り立てを装うとはまったくあっぱれな貴族であるが、しかし元金も利息も貸し主にはもどってこない。貴族は家や田畑を買う場合、その代価を支払わずにすませるのがごく一般的で、貴族に支払いを強制する高官などひとりもいないのである。

イザベラ・バード『朝鮮紀行』講談社学術文庫 p.137~138

腐敗した官吏たちは日本が着手した抜本改革に抵抗した

この国の問題は身分制度だけではなかった。中央も地方も官吏の腐敗がひどかったのである。イザベラ・バードはこう記している。

朝鮮人官僚界の態度は、日本の成功に関心を持つ少数の人々をのぞき、新しい体制にとってまったく不都合なもので、改革のひとつひとつが憤りの対象となった。一般大衆は、ほんとうの意味での愛国心を欠いているとはいえ、国王を聖なる存在と考えており、国王の尊厳が損なわれていることに腹を立てていた。官吏階級は改革で「搾取」や不正利得がもはやできなくなると見ており、ごまんといる役所の居候や取り巻きとともに、全員が私利私欲という最強の動機で結ばれ、改革には積極的にせよ消極的にせよ反対していた。政治腐敗はソウルが本拠地であるものの、どの地方でもスケールこそそれより小さいとはいえ、首都と同質の不正がはびこっており、勤勉実直な階層をしいたげて私腹を肥やす悪徳官吏が跋扈(ばっこ)していた。

このように堕落しきった朝鮮の官僚制度の浄化に日本は着手したのであるが、これは困難きわまりなかった。名誉と高潔の伝統は、あったとしてももう何世紀も前に忘れられている。公正な官吏の規範は存在しない。日本が改革に着手したとき、朝鮮には階級が二つしかなかった。盗む側と盗まれる側である。そして盗む側には官界をなす膨大な数の人間が含まれる。『搾取』と着服は上層部から下級官吏にいたるまで全体を通じてのならわしであり、どの職位も売買の対象となっていた。

同上書 p.343~344

地方の官吏たちの腐敗について、さらにこう記されている。

地方行政官のなかにはこういった従者を何百人も持つ者があり、その費用は疲弊したこの国が払うのである。当時はひとつの道(ド)に四十四人の地方行政長官がおり、そのそれぞれに平均四百人の部下がついていた。部下の仕事はもっぱら警察と税の取り立てで、その食事代だけをとてみても、ひとり月に二ドル、年に総額で三十九万二千四百ドルかかる。総勢一万七千六百人のこの大集団は「生活給」をもらわず、究極的に食いものにされる以外なんの権利も特典もない農民から独自に『搾取』するのである。その方法をわかりやすく説明するために、南部のある村を例にとってみる。電信柱を立てねばならなくなり、道知事は各戸に穴あき銭百枚を要求した。郡守はそれを二百枚に、また郡守の雑卒が二百五十枚に増やす。そして各戸が払った穴あき銭二百五十枚のうち五十枚を雑卒が、百枚を郡守が受け取り、知事は残りの百枚を本来この金を徴収した目的のために使うのである。こういった役得料を廃止し郡守を減給する勅令が最近発布された。徳川(トクチョン)の庁舎の荒廃ぶりと一般民の住まいの不潔さとみすぼらしさは、まさしくここにきわまれりといったところだった。

同上書 p.423~424

こんな連中が行政に携わっている国が豊かになるはずがないのだが、わが国はこのような国の抜本改革に当初から取り組もうとしたのである。しかしながら、それを実行すべき官僚たちの大半は因習と慣例の両方から堕落していたために改革は困難を極め、イザベラ・バードも述べているように、「朝鮮にはその内部からみずからを改革する能力がないので、外部から改革されねば(p.563)」ならなかったのである。

わが国は朝鮮半島に人的および財政的支援を実行するだけでなく、前近代的な身分制度や慣習を次々と撤廃していったのだが、この急激な改革に旧支配層が抵抗したことは当然のことなのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント