平田篤胤門下の服部純の赴任

このブログで有名寺社の廃仏毀釈について、新政府の圧力に屈して神仏分離に応じたために、多くの堂塔や仏像仏具などが失われたことを主に書いてきたが、浄土真宗はこれまで他教団からの迫害を受けながら熱烈な布教を続けてきた経緯から、寺と信者の結びつきは固く、『神仏分離令』が出た以降の教団の危機を僧侶とともに共有し、新政府の宗教政策に抵抗した歴史がある。

『神仏分離史料 第二巻』に平松理英氏の「三河大浜廻瀾始末」という記録が収められている。新政府より神仏分離令が出される前の慶応四年(1868年)一月に、東本願寺の新門跡大谷光瑩(おおたにこうえい)大僧正が朝廷に参内した際に次のような勅書を賜わったという。

先般神祇省再興、神仏判然ノ御所分被為在候ハ、専ラ孝敬ヲ、在天祖宗ニ尽クサセラネネ為ニシテ、今更宗門ヲ褒貶スルニ非ズ。然ルヲ賊徒訛言ヲ以テ、朝廷排仏毀釈コレツトムト申触ラシ、下民ヲ煽惑動揺セシムル由、素ヨリ彼等、斯好生至仁、億兆一視ノ叡慮ヲ奉戴セザルノミナラズ、即チ宗門ノ法敵トモ謂ツベシ、仍テ教育説諭、便宜ヲ以テ、民心安堵、方向相定メ、作業相励可申様、門末教育可致旨、御沙汰候事

(『神仏分離史料 第二巻』p.232)

この勅書の内容は、本山より全国の門末に通達されたとあるが、東本願寺では、再興された神祇省に平田派の排仏主義者が集まっていたことから、新政府が「排仏毀釈」を行なうのではないかと警戒していたことがこの勅書から透けて見える。勅書ではそのような心配はないので安堵せよと書いているのだが、その内容に反して、実際には信濃の松本藩や、越中の富山藩をはじめ各地で激しい廃仏毀釈が行われたのである。

そして明治三年(1870年)九月に、熱心な門徒の多い三河国碧海郡南部の鷲塚(現在の愛知県碧南市)の地に、平田篤胤門下の服部純という役人が赴任して来た。この地域はもともと浄土真宗の強い地域であるのだが、この役人の行動が、信者(門徒)たちの強い反発を招くこととなる。

前掲の「三河大浜廻瀾始末」には、服部純という役人についてこう記されている。

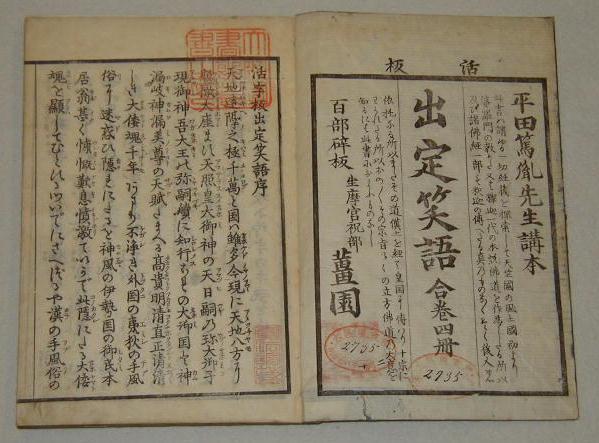

服部某は、若き時より平田篤胤の門に入り、国学に心を止め、又師の志を承継ぎて、仏教を忌み嫌うこと蛇蝎(だかつ)のごとくなるにぞ、這囘(このたび)この長官となりしを幸として、我先(われさき)排仏毀釈の手なみを示し、他藩の者を奨励せんと、深くも心に巧みつつ、赴任以来ひたすらに旧弊一洗を名となして、まず第一に同地なる真宗最勝寺は、有名なる巨刹なれば、ここに逼(せま)りて、その太鼓楼を献納させ、これを以て学校となし、新民塾と名けつつ、住職某を以て取締とす。ここには己が日頃より崇拝なせる篤胤の塑像を安し、又教科書には出定笑語*なんどという排仏の書を加え、自ら人民に仏教を厭わせんす。…

(『神仏分離史料 第二巻』p.237~238)

新民塾創立以来、その他にも、藩政改革の費用多端なりとて頼母子講を取り立て、領内の人民に有無をいわさず加入せしめ、下農水呑百姓にても、月々金二分を出させ、また人民の等級を資産を以て上中下の十一段に分ち、村の寄合はいうも更なり。冠婚葬祭何事にも、その等級にて着席させる制を立てける。…村の旧家と称えられし家に手も、産業豊富ならざれば、水呑百姓と同席せざるを得ず、このほか旧弊一洗を名となして、古式旧格を廃絶し、収斂益々苛酷なりしかば、人民の苦悩は常に絶ゆる間なく、時被いつか喪びんと怨嗟する者多かりける。

*『出定笑語(しゅつじょうしょうご)』:平田篤胤が著した仏教排撃の書。

服部純の暴政

臼井史朗著『神仏分離の動乱』に、「三河大浜廻瀾始末」などをもとに服部純の暴政が描かれている。

お前たちは、先祖代々信じている宗旨のことだから、家でかくれて念仏を申すのは、まあ大目に見てやるとしても、天子さまのほんとうの御思召(おぼしめし)は、敬神崇祖にあのだから、朝夕の御つとめのときには、ゆめゆめ怠ることなくこの祈祷文をよめ…と厳命したのである。…

(臼井史朗著『神仏分離の動乱』思文閣出版p.166-167)

各村々をまわって、村民を残らずお寺に呼び集め、仏像は穢らわしいといって、正面の金障子をぴっちりと閉めきって、その前には涼み台を持ってきて、その上で、自分は萌黄色の道服を着て、こうした厳命をつたえてまわったのである。

なおその上、藩政改革のための費用だからといって、頼母子講*(たのもしこう)の金をとりたてて歩いたのであった。地主から下農水呑百姓にいたるまで、資産によって上中下の十一段に階級をわけて、金をとりたてたのである。

こうした、神仏分離令の名をかりた暴政に対して、民衆たちは、だまってはいなかった。ようやくにして反抗の気構えをするようになった。

明治維新の新政になったというのに、仏教を破壊し、念仏を禁止し、あまつさえ、重祖苛税を背負わせ、砂をかんでも金を出せとは、残忍苛酷な暴政である。…

*頼母子講:講の組織による民間の金融組合の一種。講員が掛金を定期間に出し合い,入札または抽籤で毎回そのなかの1人が交代で所定の金額を受取る。全員に渡し終えた時点で講は解散する。出し合った金で家畜や家財道具などを買入れ,交代に分与する方法などがある。

この服部純という役人が門徒たちに対し、朝夕のおつとめに読むことを強要した「祈祷文」というのは、次のようなものであったという。

ウブスナカミノ オホマヘニ ヤスキヲコヒノリマヲスノリト、コノサトヲ スベマモリタマフ ウブスナカミノオホカミノ ミマエヲツゝシミウヤマヒ ヨノマモリヒノマモリニマモリ サイハヘトカシコミカシコミモ ヲガミタテマツル、

(同上書 p.165)

夜の守りと日の守りを産土神に請えというのは、真宗の門徒にとっては現世の利益を忌み嫌う教義に反する内容であったのだ。門徒たちは頭を抱えた。

朝命に違背せざらんとすれば、祖師の教説に背き、地獄におちることとなり、祖師の教えを守ろうとすれば、朝命に背くことになる。一体どうせよというのだ…と、愚夫愚婦、無智文盲のわれらはどうすればよいのかと、檀那寺におしかける始末であった。

(同上書 p.167)

そして、明治四年(1871年)二月に領内の寺院住職に対して召喚の命令が出されたという。集まった僧侶を前にして、服部純という役人はこう言い渡したという。

本日、領内寺院一同を召喚したのは、外ではない。…大体において、寺院という所は、葬式を執り行うべき場所であって、坊主はその取扱人にしか過ぎないのである。

(同上書 p.168)

ところがだ、当領内には、人民の割合にして寺が多く、したがって、坊主も多すぎるのだ。これはまったく無用のことであって…陛下の臣民にして、耕さずして食い、織らずして衣、遊手徒食致すことは、お上に対して、まったくもって恐入りたる次第である。したがって、領内の寺院は、夫々の方法を設けて、合併することに庁議で決した次第である。

それについては、廃寺ヤ合寺ノ方法や坊主の取片づけに関して、庁議ばかりで一方的に決定しても迷惑もすることもあろうかと思って、皆を呼び出したのである。…

こう切り出してから十二カ条御下問が発せられたのだが、寺院の統廃合と僧侶の整理、檀家の配分が主な内容であり、住職たちに即決を求めたところ同意した寺院もあったというが、浄土真宗の住職たちのほとんどはこの場で即断することに強く抵抗したという。

そこでこの役人はこう切り返した。

…この日本の六十余州を統治なされるのは、おそれ多くも畏くも、神の御末である天皇陛下なのだぞ…その陛下の勅諚でもって、廃寺合寺が仰せ出されているのに、本山に問い合わせねば返事ができないの、協議をしなければ、門徒に相談しなければ…とは何たることか。一カ寺の住職が、天皇の命令をうけるのに、本山も門徒もあるか…

(同上書 p.169)

真宗の僧侶たちは猶予して欲しいといくら頼んでも受け入れられず、三月二十日を期限とし寺院の統廃合を実施することが厳達されたという。

寺院の統廃合に対する僧侶の抵抗と大浜騒動

僧侶たちはこの命令を不服として、三月八日に矢作村暮戸にある門徒の集会所に集まることとなったという。

国立国会図書館デジタルコレクションに、昭和十八年に出版された『桜井村史』がネット公開されており、PCで誰でも無料で読むことが出来る。すこし引用させていただくが、ここに出て来る台嶺という人物は、この「大浜騒動(菊間事件)」の中心人物である蓮泉寺の石川台嶺である。

…檄に応じて当日参会せる僧侶は百名程に達し、台嶺は菊間藩の廃仏を語ってこれが防止のため、同志の連判を求めたが三十余人の参加があった。そこで一同は白衣に墨染めの直綴を身にして、大濱の菊間藩出張所を指して暮戸会所を出発したのは翌九日の払暁近き頃であった。夜来の大雨で矢作川は叛乱し、行路困難なりしより道を転じて我が桜井村に到り、大字東町の法行寺に着いた時、数百人の門徒がこのことを探知し、蓑笠姿にて来集し、一行の僧侶を警護して大濱に随う情勢であった。更に米津の龍讃寺に着せし際には門徒の数は二三千人に達し、村内の竹藪はほとんど切尽されて竹槍が造られた。台嶺は形勢の不穏なるを見て同寺の本堂に立ち出で、廃仏の説明を尋ね之が延期を乞うを目的とし、一揆徒党に類する行動を慎むべきを説き、群衆の退散を求めた。然れども屡々(しばしば)達せられた維新以来の廃仏傾向の法令に脅かされ、少なからず不安を懐ける人心が計らずもここに爆発の機会に接したのであるから折角の説諭もその甲斐なく、鷲塚の蓮成寺に入りし頃には益々衆を加えて数千人の夥しきに至った。

(『桜井村史』 p.479~480)

『桜井村史』には書かれていないが、大勢の門徒たちが加勢し、竹槍で武装した背景には流言飛語があったという記録がある。『愛知県史 第三巻』には「かの少参事服部某は耶蘇であろう。彼の教諭使なるものは、それと一しょになって、仏教徒を耶蘇に引き入れようとするものであろうと、その噂でもちきった」(p.629)とある。

「耶蘇」とは当時のキリスト教の呼び方であるが、当時の多くの日本人にはキリスト教に対する強い恐怖心があった。服部純はもちろんキリスト教徒ではなかったのだが、流言飛語とは恐ろしいものである。門徒たちが数千人も集まったのは、その恐怖感を抜きに理解することは難しい。

門徒たちの不穏な空気に驚いて、菊間藩の役人たちが鷲塚村の名主片山俊次郎宅に集まり、蓮成寺に何度か使者を送り出している。石川台嶺は菊間藩の反省を迫ったのだが埒が明かず、日没を迎えることとなる。再び『桜井村史』を引用する。文中の「杉山」という人物は、菊間藩の役人である。

…蓮成寺に待機の群衆は漸次殺気を生じて梵鐘を打鳴らすより僧侶は撞木の綱を断ちしも、忽ち繋いで乱打し、遂に片山方に押寄せて鯨波を挙げ垣を破って庭前に進出した。杉山等の五人は遂に抜刀して玄関に立ち出で忽(たちま)ち三四人に斬り付け、群集の開ける虚に乗じ、圍(かこい)を衝いて大濱に逃げ帰ったが、藩吏の藤間薫は後より逐える群集のため、背面より槍にて仆(たお)された。…菊間藩にては翌十日に四隣の各藩に加勢を請うるより西尾・岡崎・重原刈谷・西端は勿論、尾張藩よりも兵を出して鎮撫に力めしより、全く鎮静を告げた。

(同上書 p.480~482)

小参事の服部純はこの騒動のため、事の容易ならざるを認むるとともに、最初の意気を失い、急使を京都の本願寺に遣わして鎮撫を請うた。十八日には…使僧が来たり、小参事より朝日を拝せしむることなく、神前の祝詞にして宗旨に背かば取やむべきこと、廃寺合寺を見合わすことを申し出たので、使僧等は此旨をもって国内を巡教せしより、廃仏毀釈の問題にして解決せる上は、他に何等の理由もなきこととて平静なるを得た。

かくして廃寺合寺が中止され、僧侶・門徒たちの信仰は守られることになったのだが、民衆を扇動して権力に逆らい、役人の一人(藤間薫)を惨殺してしまったことの罪を免れることはできなかった。

後に首謀者たちは捕縛され、四月に岡崎城で裁判が行われ、十二月二十八日に二名が死罪を宣告されたほか、僧俗あわせて四十人に懲役刑などが申し渡されている。

そして、その翌日には、事件の中心人物であった石川台嶺は西尾町奥屋敷の刑場にて斬罪に処せられ、二十九歳の短い人生を終えたという。また、役人殺害の罪を一人で引き受けた榊原喜與七も三十七歳という若さで絞首刑に処せられた。

一方、長い間牢獄に繋がれて刑に服していた僧侶たちは、明治二十二年(1889年)に大日本帝国憲法が発布されたことにともなう大赦によって、ようやく無罪放免されている。

その後、本願寺当局は大濱騒動の犠牲者たちを護法扶宗の功労者として讃え、その業績の顕彰に今も努めているという。

浄土真宗は他の宗派よりも廃仏毀釈の被害が少なかったことがよく指摘されているのだが、この時代に信教を守るために僧侶も門徒たちが努力し、抵抗してきたことが通史などではスッポリ抜けてしまっている。

以前このブログで書いたように、東本願寺派政府から北海道の開拓を命じられ、現如上人を筆頭に、僧侶や信徒百七十八人が京都を出立し、人力で土を掘り、木を伐り、石や土を運んで、洞爺湖の東側から札幌に到る百三㎞にも及ぶ「本願寺道路」を完成させている。

僧侶や門徒たちのこのような努力や、新政府の宗教政策に対する抵抗活動がなければ、廃仏政策がもっと長く続いたに違いないのだ。

大浜騒動は計画的なものではなく、流言飛語により門徒たちが山のように動いたものであったが、結果として服部純は念仏の廃止や祝詞の強制を改め、廃寺や合併の方針を改めた。

その後廃藩置県後に誕生した額田県によって、政府の方針である寺院の統廃合は進められたが、一度戦う姿勢を見せたことで彼らの信教は守られ、多くの文化財が失われずに済んだのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

しばやんの原稿に惹き付けられてこれでは睡眠時間が大きく損ねることになりそうです。

欲張らず少しづつでも今後続けていきたいと思っています。今夜はこの辺りで失礼します。

読んでいただきありがとうございます。とても励みになります。

ご連絡欄を読んでビックリしております。現在ご容態如何でしょうか。

体調苦しんでおられること存じ上げなくて大変失礼しました。どうぞお身体優先で願います。

体調までご心配いただき恐縮です。何種類もの抗がん剤治療で体を痛めてしまいましたが、8月に退院後は特に問題なく、諸検査の数値も少しずつ改善してきています。

先月は日本海まで旅行してきましたし、普段は普通の生活が出来ています。これからは食生活に気を付けて、適度な運動を続けて、来年以降は、入院せずに過ごしたいところです。

しばやんとこの欄で交信し合うしかないのでしょうね。コメント画面がなかなか見つからなくて苦心しています。

興味あることばかりのデジタルコレクションで少しづつ読ませて頂きます。

昔ある業界の先生の秘書をやってるときに資料調べでよく通いました。

自宅に戻りデジタルコレクションでコピーをとり、先生宅にお届けしたり、代わりに出版社に原稿をFAXを送ったり思い出ですが、国会図書館に通う日々は心が熱くなってきました。

しばやんもきっと心熱き方だと思いますが、そのエネルギーで病気を焼ききってください。

しばやんのお陰ででこちらは俄然元気をもらっています。後は読書の時間捻出だけですので。

どうぞご回復心より祈念致しております。 拝

しばやん様

温かいコメントをいただきありがとうございます。赤塚さんから元気をいただいた気分です。

通算8年ばかり東京で勤務しましたが、図書館に通うことはありませんでした。社会人になりたての頃は大阪の中之島図書館に何度か行きましたが、その後は図書館に通うことはほとんどなく、14年前にブログを書き始めてから数年たって「国立国会図書館デジタルコレクション」の存在を知り、以降は自宅のパソコンで国会図書館の蔵書を漁っています。

好きなことをやっていると、病気の事は忘れてしまっています。ただ足を使わないとどんどん足腰が弱るので、最近は近隣の公園の散策を日課にしています。

今後の私の目標が出来ました。

しばやんのブログやデジタルコレクションを読破することですすね。

近くの図書館で気になる希望蔵書を取り寄せて日々暮らしていますが予定を変更です。しばやん資料は膨大な量ですので、やはり興味あるジャンルとテーマから取りかかります。

しばやんの最優先事項は体調回復です。この時期はやはり身体を暖かくしてお過ごしください。

つひにゆく道とはかねてききしかど昨日今日とは思わざりしを

業平の心境をいつも心に感じて、毎朝目が覚めるとその奇跡に感謝という言葉がよぎります。

くれぐれもお身体大切に。

私の体調まで気遣っていただき恐縮です。とてもうれしいです。

何が正しいかは人それぞれによって判断の基準が違いますから、私のブログが正しいからというのではなく、こういう見方もあるという程度で参考にしていただければと思います。

正月の5日に「国会図書館デジタルコレクション」の活用について、記事をアップする予定で準備を進めています。参考にしていただければ幸いです。

一つお尋ねします。

1月5日よりの国会図書館デジタルコレクション閲覧利用について既に会員カードを手元にありまして久々ですが本日試しにチャレンジしますと閲覧利用可能でした。これで準備OKという事でしょうか。

「個人向けデジタル化資料送信サービス」を利用するには、ログインのためのIDとパスワードが必要です。

「個人向けデジタル化資料送信サービス」の手続きをしても、会員カードが発行されることはないと思います。私はカードは持っていません。

もっとも、「個人向けデジタル化資料送信サービス」の手続きをしなくても、ネット公開されている書籍や資料は無料で読むことが出来ます。

私のブログで、分類欄で「〇」と表示している書籍は、ログインができなくとも自宅のパソコンなどで読むことが可能です。

色々アドバイス有り難うございます。

正月5日デジタルコレクション活用アドバイスも楽しみにしております。

アスレチックジムでの筋トレは、ある年齢までで、運動の種を変える目安の1つは70歳過ぎると歩くのが良いようです。スマホにも万歩計機能が付いているので、毎日歩いて下さい。雨の日も風の日も。新著書 期待しています。

柳瀬さん、コメントありがとうございます。

毎日ウォーキングで2時間近く歩いていますが、スマホ持参で歩数を計測しています。随分便利な時代になったものです。

新著はいろんな方から催促されているので気にはしていますが、病み上がりの私にとってはかなりの重労働になるので、もう少し時間をください。

新年おめでとうございます。

今度は私の体調気遣ってくださり恐れ入ります。実は新年早々国内事変同様、こちらは風邪を長引かせて早朝散歩も出来ず、うつうつとしてるところです。

医者からアレルギー性ぜんそくを指摘されて吸入器を使っての粉末を吸い込んで少し咳が楽になりました。

睡眠不足も続き読書も休んでいました。

私もスマートウォッチを昨年来使い始め、スマホに睡眠時間や、徒歩数を昨年末まで徐々に引き上げていました。2時間の徒歩や生活行動を加えると2万歩程度はカウント出来ますね。

しばやんに刺激され、こちらも復活心掛けます。

ご連絡も復活しますので宜しく。

新年おめでとうございます。

毎日寒暖差が大きいので毎日健康管理に大変ですね。私も軽い風邪で、調子はあまりよくありません。

スマートウォッチは持っていませんが、歩数はスマホのアプリで計っています。二万歩という数字はすごいですね。私は多くても一万四千歩程度です。

お互いに頑張りましょう。

うっかり勘違いしてコメントしたようです。

別の方とのやり取りを見てしまったようでてっきり私へのコメントかと取り違えました。

まだまだ未熟ですが、この欄を使って交信続けるつもりです。

これからもよろしくお願いします。