秀吉の外交政策

前回まで「倭寇」について4回に分けて書いてきた。

「後期倭寇」のメンバーの大半は中国人で、彼らの活動目的は海賊行為ではなく、あくまでも貿易活動にあった。その頭目の一人として知られる王直は長崎県の平戸に本拠地を置いていて、中国南部、東南アジアの各地を拠点として活動していたのである。

しかるに16世紀の半ば以降、わが国はポルトガルとの交易を開始するようになり、王直らが開拓してきた商圏の交易に関わる利権が蚕食されることに危機感を覚えた王直らは、海禁政策を続ける明朝に叛旗を翻した。1552~1564年に大規模な「後期倭寇」が頻発したのはそのような流れで捕らえるべきではないかとの視点で書かれている戦前の書物が存在する。

前回記事で紹介した柴田賢一氏の著作は、『明史』などの当時の記録に照らしても矛盾点が少なく、戦後広められた教科書的な「倭寇」の解説よりもはるかに説得力を感じるのは私ばかりではないだろう。

柴田氏は、GHQ焚書処分された『南洋物語』において、天下を掌握したのちに豊臣秀吉が外交政策をどう変えたかについて、次のように解説している。(原文は和暦のみで書かれているが、わかりにくいので西暦年を付記している。また「八幡船(ばはんせん)」は戦前に良く用いられていた用語で、主に中国人が私貿易を行っていた船である。)

…秀吉が採用した外交政策は「禁教勤商」と言うのであった。「禁教勤商」とは外国人が伝来するキリスト教は禁止するが、外国人との貿易は奨励する方針とのことである。

そうしたわけであるから、八幡船を厳禁して、海上往来の安全を期することになった。秀吉は九州を平定した翌年の天正十六年(1588年)七月八日に、全国の地頭、代官に命令を下して、船頭や両市などいやしくも船と関係のある者は一人残らずその居所を調査させ、今後はどんなことがあっても船舶を襲ったり、沿岸を荒らしたりするような行為をなさない旨の誓紙を入れさせた。秀吉は、従来幅を利かせていた私貿易を禁じて公然たる貿易を奨励したのである。

…中略…

秀吉は、朱印船による自由貿易を公許した。即ち、大明征伐*の大軍を肥前の名護屋に集結した文禄元年(1592年)、秀吉は朱印状を京都、堺、長崎などの富裕な商人に与えて海外貿易の特許状とした。この朱印状を持っている船に限って海外貿易を許したのである。文禄元年に朱印状を受けた朱印船は九隻であった。

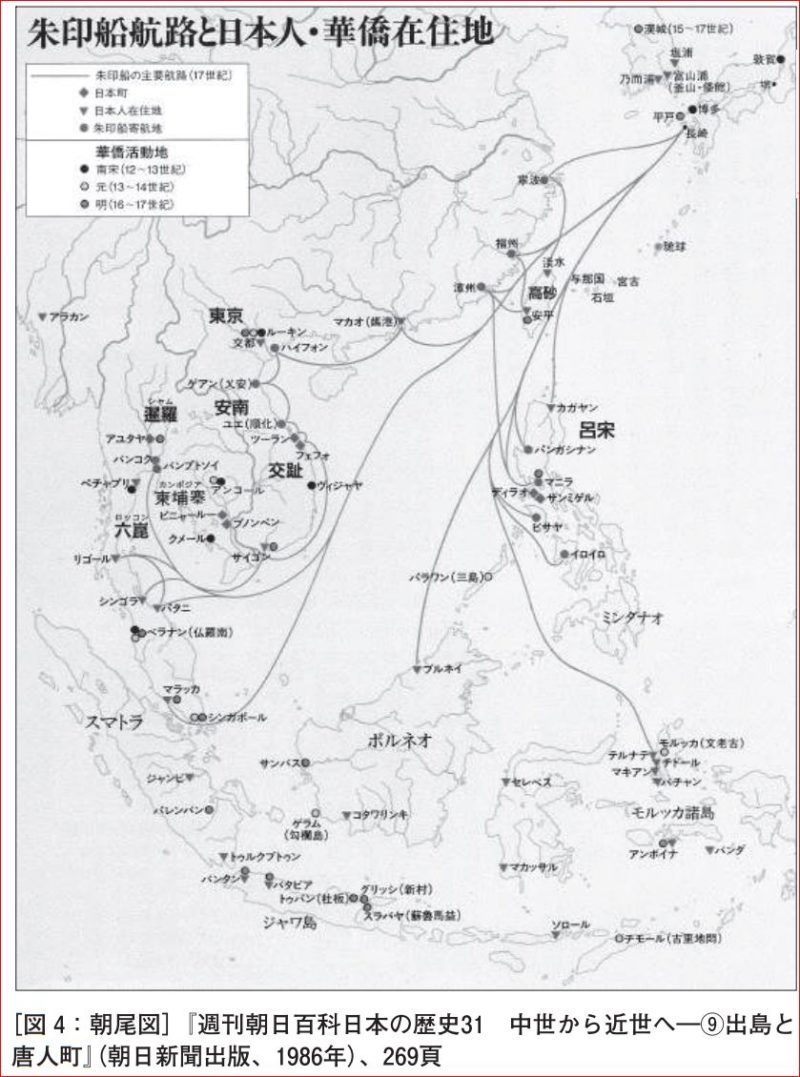

朱印船時代となって、わが日本人の海外における活躍はしっかりと地に足がついて来た。八幡船に乗じて「私貿易」を行っていた時代は、今日は東、明日は西というように風を頼りに南海をはせ巡ったが、朱印船時代になると、日本人は南アジア方面に定住的な地歩を確定するに至り、次第に日本町の発展を見るに至ったのである。

*大明征伐:文禄の役 (1592年) を指している。

(柴田賢一 著『南洋物語』p.155~157)

「後期倭寇」の頭目・王直の商圏を受け継いだ李旦にも朱印状が与えられた

文禄元年(1592年)に秀吉は、長崎の商人四名(末次平蔵、荒木宗右衛門ほか)に五艘、、京都の商人三名(茶屋四郎次郎ほか)に三艘、堺の伊勢屋某に一艘の朱印状を交付したが、その後大名十名(島津忠恒、松浦鎮信、有馬晴信、細川忠興、加藤清正ほか)、武士 (今井宗薫ほか)、日本在住の外国人(ウィリアム・アダムス、ヤン・ヨーステンほか)にも朱印状が発行されていったという。

注目すべきは、日本と交易が禁じられていた明国の商人にも11人に朱印状が発行されていることだ。たとえば李旦は福建の海賊出身で、「後期倭寇」の頭目であった王直とともに活動し長らく平戸に居住していたという。王直の死後その貿易ルートを受け継ぎ、江戸幕府から朱印状を得て貿易に携わって、12隻の船を渡航させたということがWikipediaに記されている。

明の沿岸地方を荒らしまわる「倭寇」の記録が江戸時代に入ってほぼなくなったのは、それまで非合法活動をせざるをえなかった中国の商人が、わが国と南方諸国との交易に関与出来るように幕府が配慮したことと無関係ではないのだろう。「倭寇」の勢力は武力で鎮圧されて弱体化したというよりも、東南アジアと合法的に交易ができる道を与えることによって無害化したという視点が必要ではないだろうか。

朱印船貿易と東南アジアにできた日本人町と日本人奴隷

では、朱印船貿易でわが国は東南アジアから何を買い、何を売っていたのだろうか。

朱印船の多くが購入したのは、生糸や絹織物、木綿、絨毯、砂糖、香木、薬材などで、わが国から運んだ商品は、銅、銅器、硫黄、刀、漆器、傘などであった。

当時は、中国産の生糸や絹は日本産のものよりも品質が良く、わが国の需要が高かったようだ。そして朱印船貿易の取引が活発化していくと、日本人が海外進出に居住するようになり、東南アジアの港近辺に日本人が集まって住む日本人町が形成されていった。たとえば、マニラ(フィリピン)、アユタヤ(タイ)、ホイアン(ベトナム)、プノンペン(カンボジア)などの日本人町が有名である。

ではどのような人々が日本人町で過ごしていたのだろうか。もちろん純然たる商人もいたが、半商・半海賊的な者もいたし、日本を追放されたキリスト教徒もいれば、武士もいた。

また、日本人町にいたとはかぎらないが、傭兵として買われた日本人も少なからずいたのである。

私の著書『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』に詳しく書いたが、当時は大量の日本人が奴隷として売買されており、南蛮船で世界各地に運ばれていた。そのことは、当時日本にいたイエズス会のルイス・フロイスが著した『日本史』の一節を紹介するだけで、誰でも理解できるであろう。天正十五年(1587年)の七月二十四日夜に秀吉は、イエズス会日本準管区長のガスパル・コエリョに対し使いを出して、次の様な太閤の言葉を伝えさせている。引用部分は、秀吉の三つ目の伝言である。

第三は、予は商用のために当地方(九州)に渡来するポルトガル人、シャム人、カンボジア人らが、多数の日本人を購入し、彼らからその祖国、両親、子供、友人を剥奪し、奴隷として彼らの諸国へ連行していることも知っている。それらは許すべからざる行為である。よって、汝、伴天連は、現在までにインド、その他遠隔の地に売られていったすべての日本人をふたたび日本に連れ戻すように取り計られよ。もしそれが遠隔の地のゆえに不可能であるならば、少なくとも現在ポルトガル人らが購入している人々を放免せよ。予はそれに費やした銀子を支払うであろう。

(ルイス・フロイス「日本史4」中公文庫p.207-208)

この伝言に対しコエリョは奴隷売買は九州だけでおこっていることで、我らも廃止させようと努力しているのに取り締まらない日本側に問題があると答えたことに秀吉が激怒し、バテレン追放令を出す流れになるのだが、この点については著書や私の旧ブログに書いてきたのでここでは省略する。

フロイスの記録では、購入された日本人奴隷が送られた国について「彼らの諸国(ポルトガル、シャム[タイ]、カンボジア) 」「インド、その他遠隔の地」と記されているのだが、日本人奴隷は当時、アジアだけでなく中南米やヨーロッパなど世界各地に売られていた。具体的な世界の事例などはルシオ・デ・ソウザ『大航海時代の日本人奴隷』(中公叢書)に紹介されている 。

東南アジアの日本人町やその近郊に住んでいた日本人は、商人や武士から奴隷まで身分はさまざまであったのだが、日本人奴隷が購入されていた理由は何であったのであろうか。

その点についてわかりやすい解説が藤木久志の著書に出ている。東南アジアに住み着いた日本人について藤木氏は、

自ら海を渡ったのは、海賊・船乗り・商人・失業者・追放キリシタンなどで、また西欧人に雇われて渡海したのは、伝道者・官吏・商館員・船員・傭兵・労働者・捕虜・奴隷など、じつに様々であった。

海外に流れた日本の若者は、鉄砲や槍をもって戦争に奉仕する「軍役に堪える奴隷」「軍事に従う奴隷」として珍重された。一五九八年にイエズス会の出した破門令決議書も、そうした東南アジアに暮らす日本人奴隷の日常を、少年は剽盗となって掠奪を働き、少女は不品行に身を委ね、初めからアジア漂泊を志して奴隷となり、解放後に放浪する者も少なくなかったと、と見ていた。

…(中略) …イエズス会のカブラルは、すでに一五八四年(天正十二)、日本人を雇い入れて中国を武力で征服しよう、「彼らは打続く戦争に従事しているので、陸・海の戦闘に大変勇敢な兵隊」だ、とスペイン=ポルトガル国王に提案していた。

一五九二年(文禄元)、マニラ市外の日本町区域に隔離された日本人奴隷や傭兵たちは、一六〇三年(慶長八)中国系住民の大暴動が起きたときには、四百~五百人が総督に雇われて、その鎮圧に駆使され、先住民の反乱の抑えにも利用され、自らも暴動をくり返すようになっていた。一六二〇年代のマニラ近郊に住む日本人は実に三千人にも達していたという。

(藤木久志著『雑兵たちの戦場(新版)』p.270~271)

このように日本人の多くが奴隷として売られ、東南アジアに送り込まれて西洋諸国の植民地の奪い合いの戦争や、植民地の内乱鎮圧の手先となっていたことは多くの記録に残されている。

武器・奴隷・傭兵の禁輸令を出した徳川幕府

藤木氏の同上書に次のような記述がある。

翌年(元和7年:1621年)七月、両国(オランダ・イギリス)の艦隊は、台湾近海で捕えた、日本行のポルトガル船とスペイン人宣教師を幕府に突きだし、マニラ(スペインの拠点)・マカオ(ポルトガルの拠点)を滅ぼすために、二千~三千人の日本兵を派遣することを幕府に求めた。イギリス・オランダ対スペイン・ポルトガルの東南アジア戦争に、イギリス・オランダの傭兵として、幕府公認の日本軍を動員しようというのであった。

しかし、もともと友好・中立と交易の安全・自由を原則とし、国際紛争への介入に慎重だった幕府はこれを拒否した。そればかりか、七月二十七日付けで、幕府(二代将軍:徳川秀忠)は突然『異国へ人身売買ならびに武具類いっさい差し渡すまじ』と言う…禁令を発した。」

(同上書p.275-276)

この禁令がオランダ・イギリスに大きな衝撃を与えたことは間違いがない。オランダのインド総督クーンは、本国に多数の兵士を本国から派遣することを要請し、さらに日本の商館に次のような対策をとることを指示したという。

① 『諸地方(東南アジアの各地)において当面の戦争が継続する限り、日本人がインドの他の国民と同様に役立つことは、何びとも疑わざるところ』だ。日本人傭兵なしではとうてい東南アジアの戦争を戦えぬ。将軍から再び日本人連れ出しの特権を得るよう、あらゆる手を尽くせ。

(同上書 p.279)

②さらに日本から『わが城塞や艦船、およびインドの戦争に要する軍需品を十分に供給』できなければ、戦況に深刻な影響を受ける。これ以上、日本貿易が制約されないよう、将軍に請願を重ねよ(武器だけでなく、米麦・葡萄酒・肉類など食糧の禁輸も噂され、恐慌を来していた。)

③海上のどの地点まで日本の君主の裁判権が及ぶのか、その限界を明らかにせよ。だが、日本の周辺でポルトガル・イスパニアの商船を捕獲することは、われらの立場を危険に陥れる。充分に注意せよ。

しかし江戸幕府は、オランダやイギリスが何を言ってきても方針を変えることはなく、間もなく九州で外国船の臨検が始められ、オランダ船やイギリス船から武器や火薬を押収している。

このように幕府は毅然と対応したのだが、オランダはそれでも諦めなかったのである。 その翌年の一六二二年にオランダは、千百人の日本人傭兵やマレー人の傭兵を集めて、ポルトガル人の根拠地たるマカオを攻めている。

当時の世界は、オランダのような新興国でも、その気になれば日本人傭兵を千人以上かき集めることが可能であった。それほど多くの日本人が奴隷に売られて海外にいたことを知るべきである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、今年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント